ここから本文です。

大阪府立博物館等の展示・イベント(きょういくニュース 第263号 12ページ)

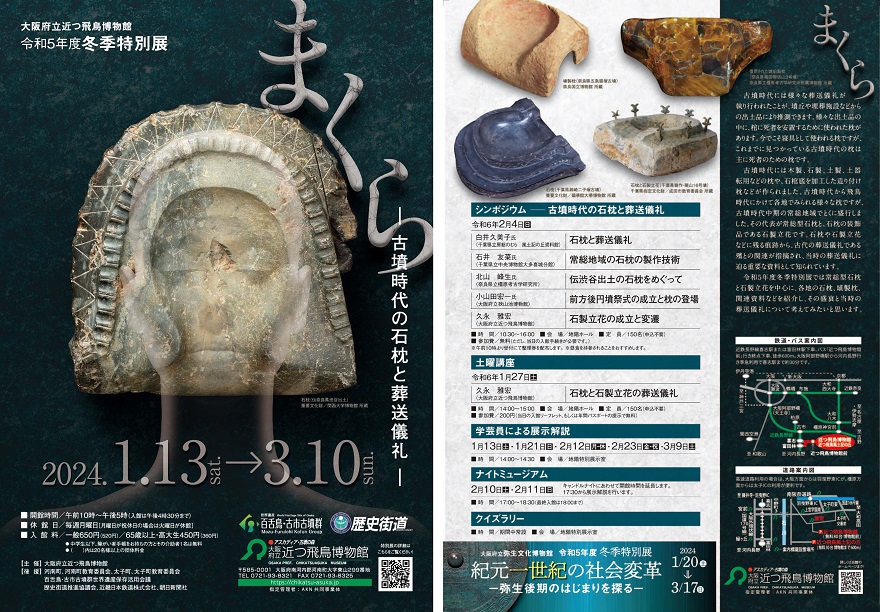

大阪府立近つ飛鳥博物館(外部サイトへリンク)

令和5年度冬季特別展「まくら―古墳時代の石枕と葬送儀礼―」を開催(外部サイトへリンク)

会期 令和6年1月13日(土曜日)から3月10日(日曜日)

開館時間 午前10時から午後5時まで(入館は午後4時半まで)

休館日 毎週月曜日(ただし2月12日は開館)、2月13日

会場 近つ飛鳥博物館 地階特別展示室

入館料 一般650円(520円)/65歳以上・高大生450円(360円)

※中学生以下、障がい者手帳をお持ちの方とその介助者1名は無料

※( )内は20名様以上の団体料金。

学芸員による展示解説

日時 3月9日(土曜日)午後2時から

場所 近つ飛鳥博物館 特別展示室

参加費 無料(要入館料)

こどもファーストデイを開催(外部サイトへリンク)博物館で工作をしてみませんか?

日時 令和6年3月16日(土曜日)午後1時30分から午後3時まで(随時受付)

会場 近つ飛鳥博物館 1階ロビー

定員 なし(申込不要)

材料費 100円

さくらまつりを開催(外部サイトへリンク)

日時 令和6年3月23日(土曜日)・3月24日(日曜日)

会場 近つ飛鳥博物館とその周辺

定員 なし(事前申込不要)

参加費 無料(さくらまつり期間中は入館料無料)

内容 地域物産展や講演会等を開催いたします。詳しくはチラシやホームページをご覧ください。

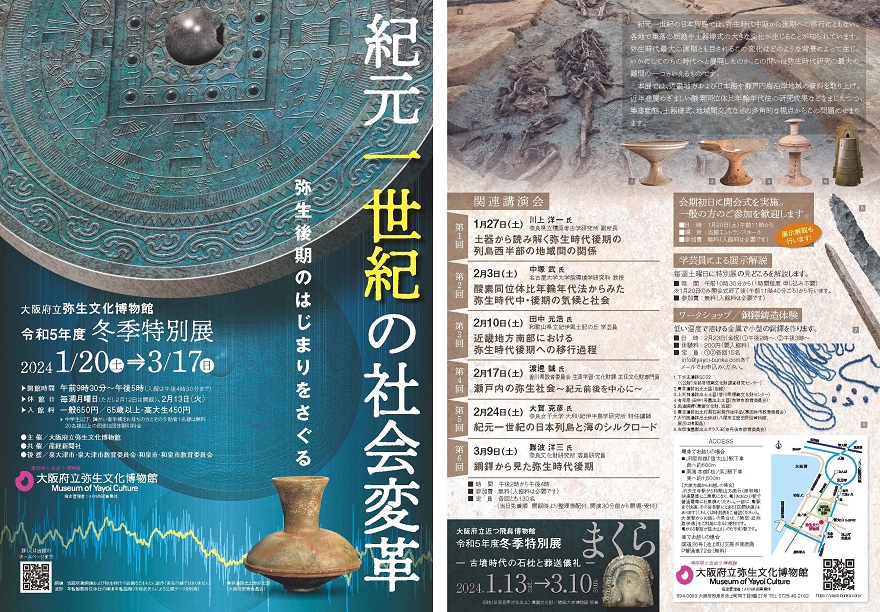

大阪府立弥生文化博物館(外部サイトへリンク)

令和5年度冬季特別展「紀元一世紀の社会変革 ―弥生後期のはじまりをさぐる―」を開催(外部サイトへリンク)

会期 令和6年1月20日(土曜日)から3月17日(日曜日)まで

開館時間 午前9時30分から午後5時まで(入館は午後4時30分まで)

休館日 毎週月曜日(ただし2月12日は開館)、2月13日

会場 弥生文化博物館 2階特別展示室

入館料 一般650円(520円)/65歳以上・高大生450円(360円)

※中学生以下、障がい者手帳をお持ちの方とその介助者1名は無料

※( )内は20名様以上の団体料金。

学芸員による展示解説

毎週土曜日午前10時30分から、特別展示室において学芸員が展示解説を行います。

関連講演会

3月9日(土曜日) 難波洋三氏(奈良文化財研究所 客員研究員)「銅鐸から見た弥生時代後期」

時間 午後2時から午後4時まで

場所 弥生文化博物館 1階ホール・サロン

定員 130名(当日先着順。開館時より整理券配付。開演30分前から開場・受付)

参加費 無料(要入館料)

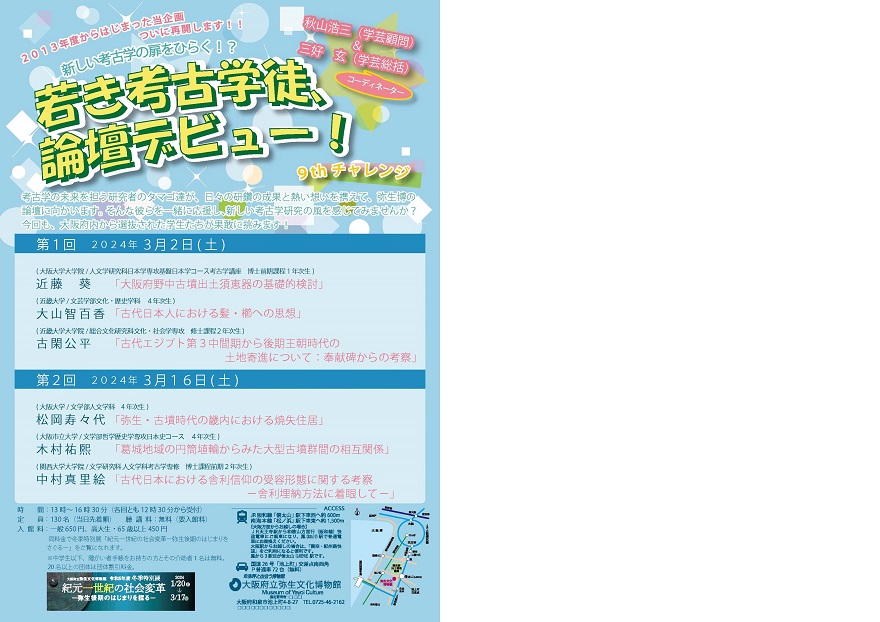

「若き考古学徒、論壇デビュー!9thチャレンジ」を開催

考古学の未来を担う研究者のタマゴ達が、日々の研鑽の成果と熱い想いを携えて、弥生博の論壇に向かいます。そんな彼らを一緒に応援し、新しい考古学研究の風を感じてみませんか。今回も、大阪府内から選抜された学生たちが果敢に挑みます。

第1回 令和6年3月2日(土曜日)

- 近藤葵氏(大阪大学大学院人文学研究科日本学専攻基盤日本学コース考古学講座 博士前期課程1年次生)「大阪府野中古墳出土須恵器の基礎的検討」

- 大山智百香氏(近畿大学文芸学部文化・歴史学科 4年次生)「古代日本人における髪・櫛への思想」

- 古閑公平氏(近畿大学大学院総合文化研究科文化・社会学専攻 修士課程2年次生)「古代エジプト第3中間期から後期王朝時代の土地寄進について:奉献碑からの考察」

第2回 令和6年3月16日(土曜日)

- 松岡寿々代氏(大阪大学文学部人文学科 4年次生)「弥生・古墳時代の畿内における焼失住居」

- 木村祐煕氏(大阪市立大学文学部哲学歴史学専攻日本史コース 4年次生)「葛城地域の円筒埴輪からみた大型古墳群間の相互関係」

- 中村真里絵氏(関西大学大学院文学研究科人文学科考古学専修 博士課程前期2年次生)「古代日本における舎利信仰の受容形態に関する考察―舎利埋納方法に着眼して―」

共通事項

時間 午後1時から午後4時30分まで

場所 弥生文化博物館 1階ホール・サロン

定員 130名(当日先着順。開館時より整理券配付。開演30分前から開場・受付)

参加費 無料(要入館料)

「池上曽根遺跡発掘体験」を開催

大阪府立弥生文化博物館に集合、池上曽根遺跡についての展示見学と発掘についての説明を受けた後、池上曽根遺跡にて発掘体験を行います。

日時 令和6年3月10日(日曜日)午前の回午前10時から11時30分まで 午後の回午後2時から3時30分まで

募集人数 午前の回、午後の回それぞれ10組(先着順、1組最大4名まで)

対象 小学校高学年(保護者同伴)

参加費 無料

申込締切 3月6日(水曜日)

申込方法:info@yayoi-bunka.comあてメールでお申込みください。

(氏名・希望回・人数・当日連絡を取れる連絡先を明記してください。)

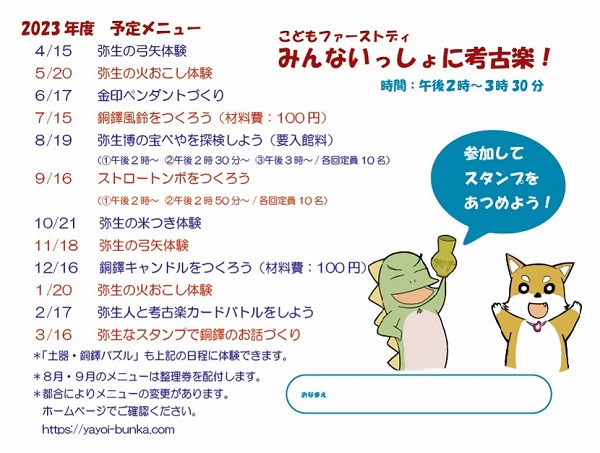

こどもファーストデイを開催(外部サイトへリンク)「弥生なスタンプで銅鐸のお話づくり」を行います。

日時 令和6年3月16日(土曜日)午後2時から午後3時30分まで(随時受付)

会場 弥生文化博物館 地下1階セミナー室

定員 なし(事前申込は不要)

参加費 無料(要入館料)

大阪府立狭山池博物館(外部サイトへリンク)

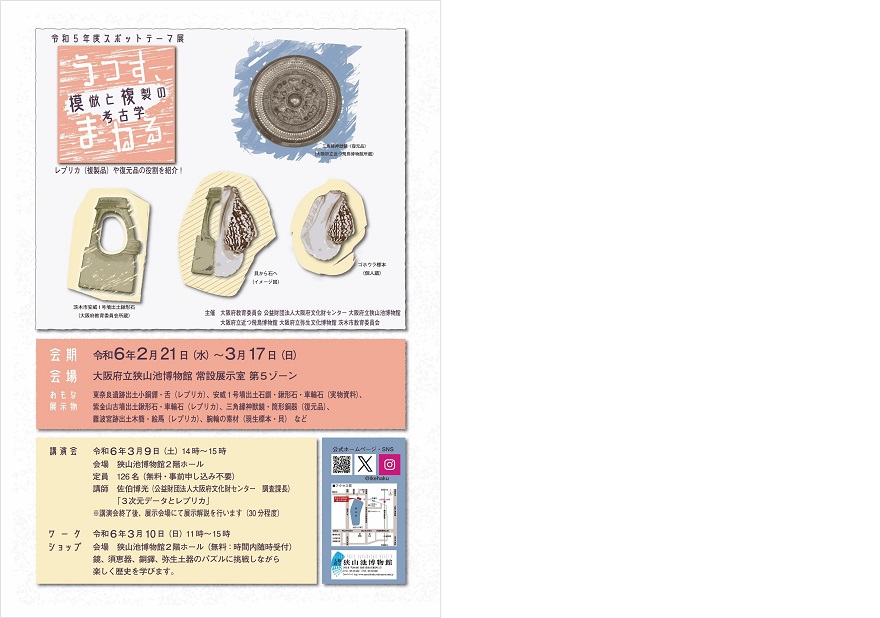

令和5年度スポットテーマ展「つくる、まねる―模倣と複製の考古学―」を開催(外部サイト)(外部サイトへリンク)

実物資料、そのレプリカや復元品、実物資料の素材を陳列し、考古学における模倣や複製の意味、レプリカ・復元品の役割について紹介します。

日時 令和6年2月21日(水曜日)から3月17日(日曜日)まで

開館時間 午前10時から午後5時まで(入館は午後4時30分まで)

休館日 毎週月曜日

会場 大阪府立狭山池博物館 常設展示室第5展示ゾーン

入館料 無料

(おもな展示物)

東奈良遺跡出土 小銅鐸・舌(レプリカ)(大阪府立弥生文化博物館所蔵)

安威1号墳出土 鍬形石(実物資料)(大阪府教育委員会所蔵、初公開)

石釧・車輪石(実物資料)(茨木市教育委員会所蔵)

難波宮跡出土 木簡・絵馬(レプリカ)(公益財団法人大阪府文化財センター所蔵)

紫金山古墳出土 鍬形石・車輪石(レプリカ)、三角縁神獣鏡・筒形銅器(復元品)(大阪府立近つ飛鳥博物館所蔵)

(講演会)

日時 令和6年3月9日(土曜日)午後2時から3時まで

会場 狭山池博物館 2階ホール

講師 佐伯博光氏(公益財団法人大阪府文化財センター 調査課長)

テーマ「3次元データとレプリカ」

参加費 無料

(ワークショップ)

日時 令和6年3月10日(日曜日)午前11時から午後2時まで

会場 狭山池博物館 2階ホール

内容 鏡、須恵器等のパズルに挑戦しながら楽しく歴史を学びます。

参加費 無料

(主催)

大阪府教育委員会・公益財団法人大阪府文化財センター・大阪府立狭山池博物館・大阪府立弥生文化博物館・大阪府立近つ飛鳥博物館・茨木市教育委員会

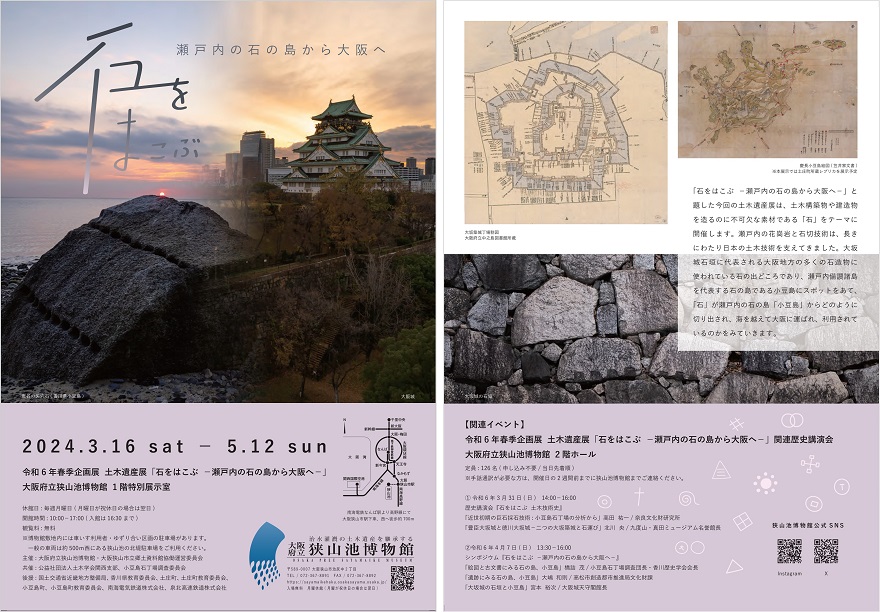

【3月16日より】令和6年春季企画展「土木遺産展―石をはこぶ 瀬戸内の石の島から大阪へ―」を開催します(外部サイトへリンク)

大阪府立狭山池博物館では、3月16日より、令和6年春季企画展「土木遺産展―石をはこぶ 瀬戸内の石の島から大阪へ―」を下記の通り開催いたします。

今回の展示では、土木構造物や建造物を造るのに不可欠な素材である「石」をどのようにして利用してきたのかにスポットをあてた展示を行います。瀬戸内の花崗岩とその石切技術は、長きにわたり日本の土木技術を支えてきました。特に、瀬戸内備讃諸島を代表する石の島である小豆島は、大阪にある石造構造物に多く使われている石の出どころとなっています。どのように石が切り出され、海を越えて大阪に運ばれ、利用されているのかに注目します。

期間 令和6年3月16日(土曜日)から5月12日(日曜日)まで

※月曜日は休館。月曜日が祝休日の場合は開館し、翌日が休館日となります。

会場 1階特別展示室

入館料 無料

開館時間 午前10時から午後5時まで(入館は午後4時30分まで)

講演会・シンポジウム

歴史講演会 令和6年3月31日(日曜日)午後2時から午後4時

高田 祐一氏(奈良文化財研究所)「近世初期の巨石採石技術:小豆島石丁場の分析から」

北川 央氏(九度山・真田ミュージアム名誉館長)「豊臣大坂城と徳川大坂城―二つの大坂築城と石運び」

対談

シンポジウム「石をはこぶ 瀬戸内の石の島から大阪へ」 令和6年4月7日(日曜日)午後1時30分から午後4時

詰 茂氏(元徳島文理大学教授、小豆島石丁場調査委員会事務局長)「絵図と古文書にみる石の島、小豆島」

大嶋 和則氏(高松市創造都市推進局 文化財課 課長補佐)「遺跡にみる石の島、小豆島」

宮本 裕次氏(大阪城天守閣館長)「大坂城の石垣と小豆島」

ディスカッション

※歴史講演会・シンポジウムともに無料・申込不要(当日先着順・定員126名)

【3月23日開催】第8回行基特別講演会「行基のインフラ整備事業とその背景」を開催します(外部サイトへリンク)

行基を語る特別講演会は8回目を迎えます。今回は、行基によるインフラ整備事業を取り上げます。行基といえば、仏教の布教や東大寺の大仏造立に尽力した僧侶として知られていますが、農業用のため池や溝の他、民衆を救済する布施屋、交通網である道路・橋や港などの数々のインフラ整備も行っています。今回は、行基がこうした整備事業を進めた背景と、最新の考古学情報から港湾・魚住泊の性格を考えます。

日時 令和6年3月23日(土曜日)午後1時30分から午後4時まで(開場は午後1時)

会場 当館2階ホール(定員126名・先着順)

費用 入館料・聴講料ともに無料

講演内容

尾田榮章氏(人と水・行基、解工師)「行基のインフラ整備事業とその背景」

山田隆一(当館学芸員)「考古学からみた魚住泊」

ディスカッション

尾田榮章氏、山田隆一、小山田宏一(当館館長・司会)

狭山池博物館 令和5年度公開講座のご案内(外部サイトへリンク)

当館の学芸員が日ごろの研究成果を発表する公開講座を開催します。今年は令和6年1月から3月にかけて分散開催しますので、開催日にご注意ください。

各回の内容

- 第1回 令和6年1月14日(日曜日)「近世文書や絵図から復元する方法」中山 潔(当館学芸員)(終了しました)

- 第2回 令和6年1月20日(土曜日)「倭国の鉄づくり・鉄器づくり」山田隆一(当館学芸員)(終了しました)

- 第3回 令和6年2月4日(日曜日)「地中海に沈んだ歴史-青い海の底の水中文化遺産-」中西裕見子(当館学芸員)(終了しました)

- 第4回 令和6年2月25日(日曜日)「十二支像のはなし-中国から朝鮮半島・日本へ-」岩瀬 徹(当館学芸員)(終了しました)

- 第5回 令和6年3月2日(土曜日)「古墳時代須恵器の製作技術伝播と供給」飯塚信幸(当館学芸員)

- 第6回 令和6年3月16日(土曜日)「東アジア海域の技術交流」小山田宏一(当館館長)

とき・場所など(各回共通)

時間 午後2時から午後3時30分まで(受付は午後1時30分より)

会場 狭山池博物館 2階ホール

定員 126名(申込不要・当日先着順)

費用 無料

Please follow us! 狭山池博物館のインスタグラム&エックス(旧ツイッター)

狭山池博物館のイベントの様子などは、こまめにインスタグラムやエックス(旧ツイッター)で発信しております。

みなさま「インスタグラム&エックス(旧ツイッター)アカウント」はフォローしていただいていますでしょうか?

フォローがまだでしたら是非今すぐのフォローをお願いいたします。

(文化財保護課、大阪府富田林土木事務所)