ここから本文です。

AED(自動体外式除細動器)について

AEDについて

AEDの使い方を含む救命講習について

AEDの設置・管理について

AED関連動画

救命の連鎖を構築するために

大阪府内では、年間約2000例の目撃のある院外心原性心停止の患者が発生しており、うち1か月後に生存している方の割合は、14.2%となっています。(総務省消防庁「令和6年版 救急救助の現況」より)

心停止のうち、心室細動・無脈性心室頻拍と呼ばれる致死性不整脈に対しては、除細動が有効な治療法となっています。

救命率をあげるためには、現場に居合わせた人(「バイスタンダー」といいます。)から始まる除細動を含めた蘇生処置、いわゆる「救命の連鎖」が求められています。

救命の連鎖

- 心停止の予防

- 早期認識と通報

- 一次救命処置(AEDによる除細動(電気ショック)を含む)

- 二次救命処置

AEDは一般の府民の方でも使用できます。わが国においても平成16年7月1日より医療従事者以外の方がAEDを用いて除細動を行うことが可能となりました。皆さんも積極的に「救命の連鎖」に加わりましょう。

AED(自動体外式除細動器)

心室細動等の致死性不整脈を起こしている患者に対し、自動的に心電図波形を解析し、除細動が必要かどうかを判定します。

除細動が必要と判定した場合は、音声などにより電気的刺激(除細動)を与えるように指示、心臓を正常な動きに戻します。

AEDの使用方法

- 意識を失って倒れている人を見つけた場合、近くにいる人に救急車を呼ぶために消防(119番)への通報とAEDを持ってくるように依頼し、心肺蘇生法【胸骨圧迫(心臓マッサージ)と人工呼吸】を行う。

- AEDが手元に運ばれてくる。

- AEDの電源を入れる。

- 電極(パッド)を倒れている人に装着する。(パッドに書かれた図のとおり貼る。)

- AEDからの音声メッセージに従って操作する。

- 除細動が必要であるか否かを自動的にAEDが判断するのを待つ。

- 『除細動が必要です』というメッセージがAEDから聞こえた場合、除細動のボタンを押して電気的除細動を実行。(心電図上、除細動の適応外の場合は、電流は流れません。)

女性にはAEDをどうやって使えばいい?

心肺蘇生を要する傷病者が女性で、特に救助者が男性だった場合、AEDを使うことをためらうこともあるかもしれません。

しかし、命を助けるためにも、女性に配慮しつつ、すぐさまAEDを使うことが大切です。

パッドを貼った上から服やタオルをかける等、女性に配慮したうえで、ためらわずにAEDを使いましょう。

AEDの使い方を含む救命講習について

AEDを用いたBLS(Basic Life Support, 一次救命処置)の普及を目指して

大阪府のAED設置台数は増加傾向ですが、心肺機能停止傷病者のうち、一般市民がAEDによる除細動を実施した割合は約5%と少数です。

AEDの使用率向上のため、府内ではAEDの使い方を含む応急手当について学ぶことができる各種講習が行われています。

府内各消防局(本部)の救命講習関連ホームページ一覧

府内各消防局(本部)では、各種救命講習を実施しています。

消防局(本部)によって申込要件や申込方法などが異なりますので、以下に記載の各ホームページをご確認ください。

| 消防本部名 | 管轄区域 |

|---|---|

| 大阪市消防局(外部サイトへリンク) | 大阪市 |

| 堺市消防局(外部サイトへリンク) | 堺市・高石市・大阪狭山市 |

| 岸和田市消防本部(外部サイトへリンク) | 岸和田市 |

| 豊中市消防局(外部サイトへリンク) | 豊中市・能勢町 |

| 池田市消防本部(外部サイトへリンク) | 池田市 |

| 吹田市消防本部(外部サイトへリンク) | 吹田市 |

| 泉大津市消防本部(外部サイトへリンク) | 泉大津市 |

| 高槻市消防本部(外部サイトへリンク) | 高槻市 |

| 貝塚市消防本部(外部サイトへリンク) | 貝塚市 |

| 茨木市消防本部(外部サイトへリンク) | 茨木市 |

| 八尾市消防本部(外部サイトへリンク) | 八尾市 |

| 松原市消防本部(外部サイトへリンク) | 松原市 |

| 和泉市消防本部(外部サイトへリンク) | 和泉市 |

| 箕面市消防本部(外部サイトへリンク) | 箕面市・豊能町 |

| 摂津市消防本部(外部サイトへリンク) | 摂津市 |

| 東大阪市消防局(外部サイトへリンク) | 東大阪市 |

| 交野市消防本部(外部サイトへリンク) | 交野市 |

| 島本町消防本部(外部サイトへリンク) | 島本町 |

| 忠岡町消防本部(外部サイトへリンク) | 忠岡町 |

| 守口市門真市消防組合消防本部 (外部サイトへリンク) |

守口市・門真市 |

| 枚方寝屋川消防組合消防本部 (外部サイトへリンク) |

枚方市・寝屋川市 |

| 大阪南消防局(外部サイトへリンク) | 富田林市・河内長野市・柏原市・羽曳野市・ 藤井寺市・太子町・河南町・千早赤阪村 |

| 泉州南消防組合泉州南広域消防本部 (外部サイトへリンク) |

泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・ 田尻町・岬町 |

| 大東四條畷消防組合大東四條畷消防本部 (外部サイトへリンク) |

大東市・四條畷市 |

その他

AEDの設置・管理について

AEDの設置

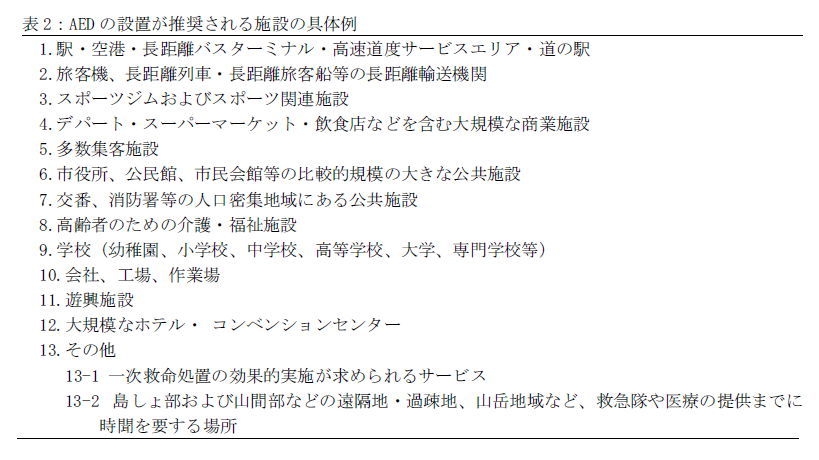

AEDの適正配置に関するガイドライン(日本救急医療財団)にて、設置が推奨される施設は以下となっております。

(市町村が独自に実施している取組)

- 堺市消防局まちかどAEDマップ 堺市消防局(外部サイトへリンク)

- 岸和田市消防本部AED利活用プロジェクト 岸和田市消防本部(外部サイトへリンク)

- まちかど救急ステーション 泉州南消防組合(外部サイトへリンク)

- 地域助け合いAEDステーション 和泉市消防本部(外部サイトへリンク)

- 忠岡町消防本部AED利活用プロジェクト 忠岡町消防本部(外部サイトへリンク)

AED設置場所検索

- 日本救急医療財団 全国AEDマップ 財団全国AEDマップ(外部サイトへリンク)

⇒AED設置場所を検索したり、地図上で確認することができます。自宅や職場、学校の近くなどのAEDを確認しておきましょう。 - スマートフォンアプリ「Qq・Mapver1.0」

⇒日本救急医療財団より、全国AEDマップのスマートフォンアプリが配信されています。スマートフォンで現在位置情報を取得することで、近くにあるAEDの設置情報をすぐに確認することができます。

AEDの管理

いざという時、きちんと使えるように日頃からAEDを点検することも重要です。

(厚生労働省)

AED関連動画

府民のみなさまにAEDについてより知っていただけるよう、使用方法を紹介する動画を作成しました。

ぜひご覧ください。

「AEDと恋は似てる?」

「妖精が教える!AEDってなに?」