ここから本文です。

津堂(つどう)遺跡

遺跡:津堂遺跡(つどういせき)

所在地:藤井寺市津堂四丁目地内

時代:古墳、古代、中世

調査期間:令和6年11月から12月

主な遺構:古墳時代の溝、ピット

主な遺物:土師器など

津堂遺跡の概要

津堂(つどう)遺跡は藤井寺市の北西一帯に所在し、羽曳野丘陵から北に向かってのびる段丘の北縁部に立地する古墳時代から中世にかけての集落遺跡です。津堂遺跡の南東約1キロメートルには、世界遺産百舌鳥・古市古墳群を構成する前方後円墳の一つである、津堂城山古墳が所在しています。

平成27年(2015)に行われた物流倉庫の建設に伴う調査では、古墳時代前期末から中期初頭(4世紀後葉)の大型建物2棟と祭祀遺構が発見されました。

さらに、大阪府教育委員会が令和3年度から一般府道大阪羽曳野線の建設に伴い行った調査では、古墳時代前期末から中期初頭にかけて機能したと考えられる掘立柱建物7棟と敷地の北側を区画する柵列、大型の掘立柱建物跡、土坑などがみつかっており、古市古墳群との関連性が注目される遺跡です。

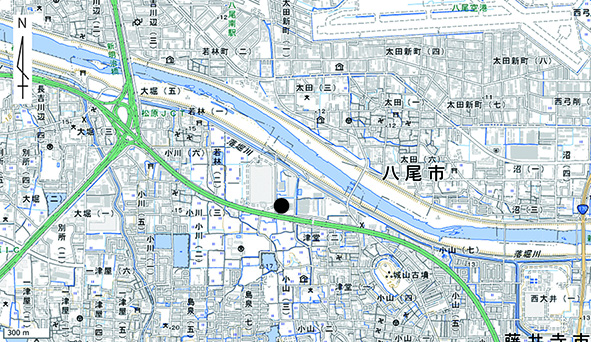

【図1】調査地点位置図(●が調査地点)

調査の結果

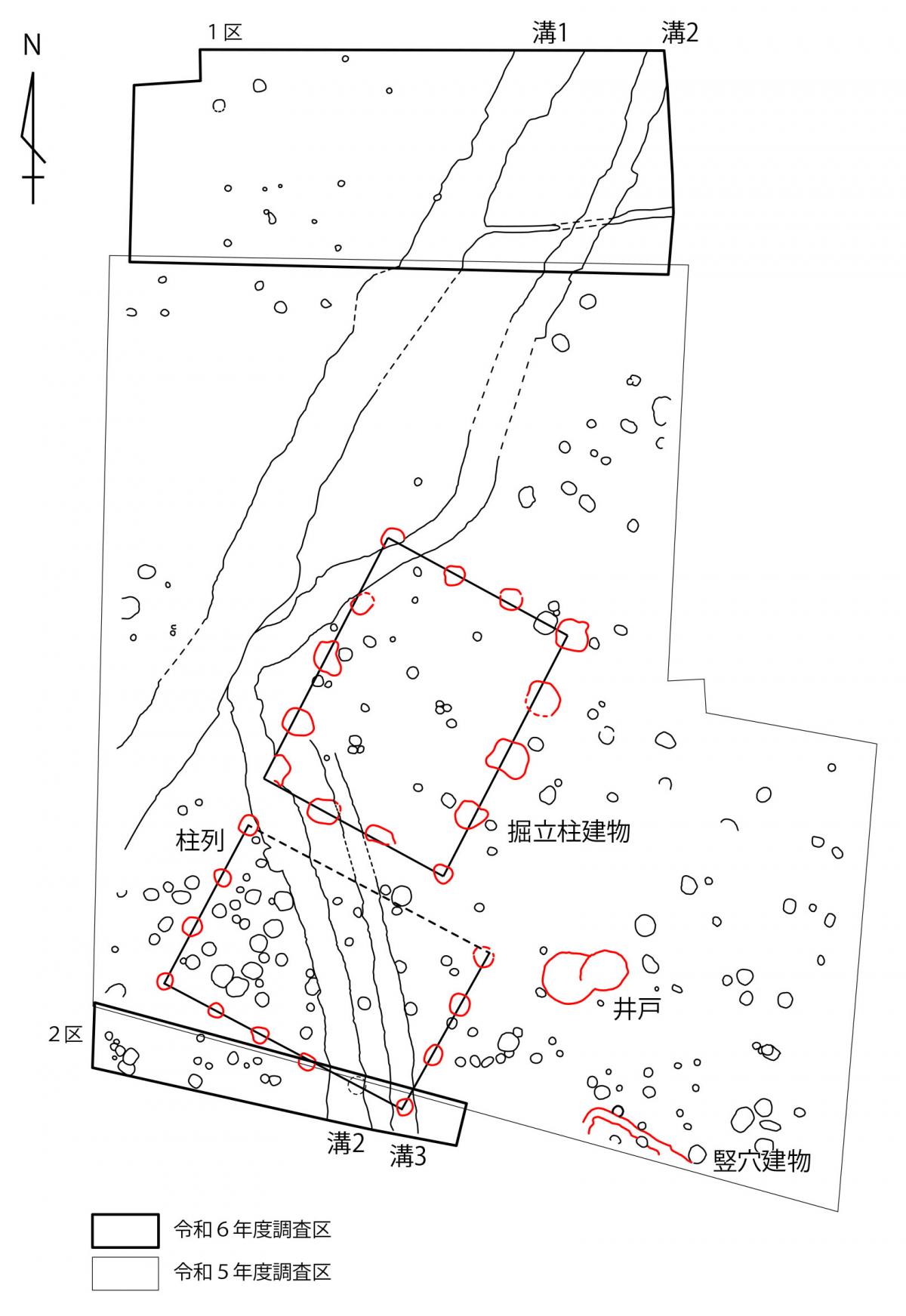

令和6年度は、古墳時代中期に機能したと考えられる溝と柱穴が複数確認できました(図2、写真1・2)。

【図2】調査区平面図

【写真1】1区全景(上が北)

【写真2】2区全景(上が南)

溝1からは、古墳時代中期と考えられる土師器が出土しました(写真3)。土師器は、据え置かれたものではなく、無作為に捨てられたものと考えられます。また、溝は土師器の年代から、古墳時代中期以降に機能したと考えられます。溝1の上層から、奈良時代の溝が確認されており、奈良時代には溝1の機能はなくなっていたことがわかりました。溝2、3からも古墳時代の土師器が出土していますが、いずれも溝1よりも少し新しい時期のものと考えています。

令和5年度の調査で3間×4間の掘立柱建物と柱列が確認されています。令和6年度の2区でも柱穴を検出し、令和5年度の柱列と合わせて、柱穴がコ字型に並ぶことが確認できました。柱穴の堀方の大きさは一辺約60センチ、柱痕は径約20センチでした。柱列と掘立柱建物の向きは、溝1とほぼ同じであることから、それぞれの遺構は同時期と推定されます。溝2・3は柱列を壊していることから、柱列は溝2・3より古い時期の遺構だとわかります。また、点線で示したように、柱列は掘立柱建物であった可能性もあります。

【写真3】溝1土器出土状況(北から)

まとめ

今回の調査で、溝1の機能した時期が、古墳時代中期以降だったことがわかりました。また、溝1と大型の掘立柱建物と向きが同じ柱列を確認することができました。いずれも古墳時代中期の遺構であることから、近隣に所在する津堂城山古墳をはじめとした古市古墳群との関連性が強いものと考えられます。