ここから本文です。

府中遺跡

所在地:和泉市黒鳥町一丁目地内

種類:集落跡

時代:弥生・古墳・古代・中世

調査期間:令和6年9月から令和6年12月

主な遺構:古墳時代の溝、土坑(どこう)、中世の土坑など

主な遺物:土師器(はじき)、須恵器(すえき)、瓦器(がき)

府中遺跡の概要

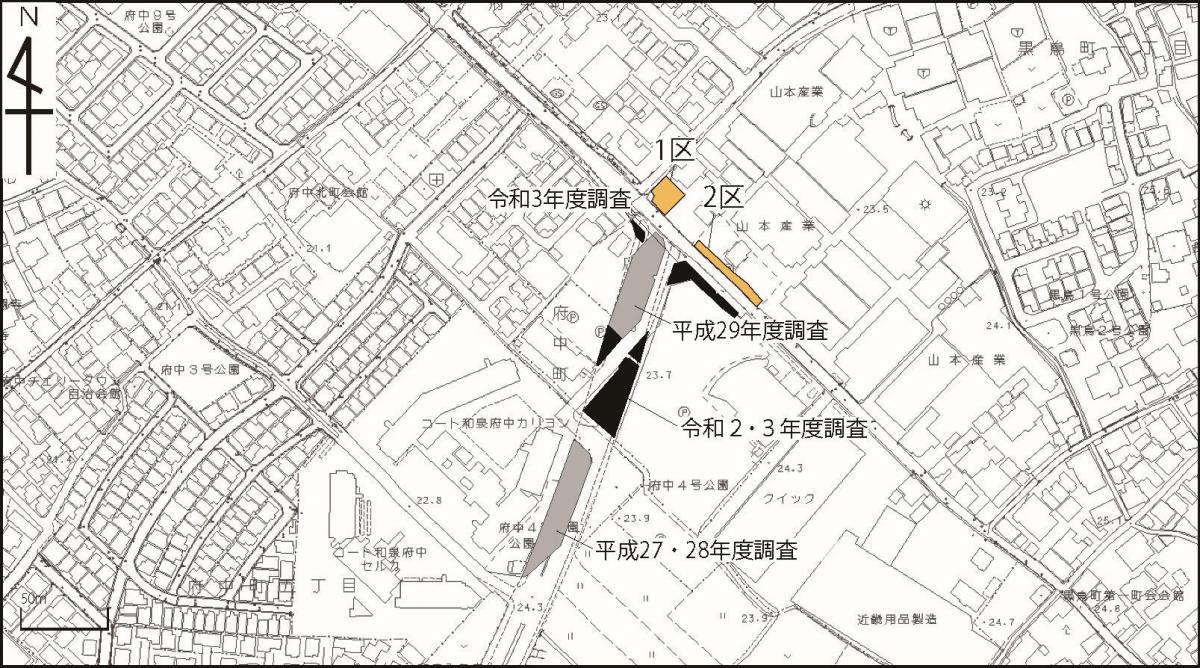

府中遺跡は弥生時代から中世にかけての集落遺跡です。槇尾川(まきおがわ)右岸の信太山丘陵との間に形成された低位段丘上に立地しており、遺跡内に和泉国府跡(いずみこくふあと)や和泉寺跡(いずみでらあと)の推定地を含む、東西1キロメートル、南北1.2キロメートルの広範囲にわたる遺跡です。今回の調査は平成20年度より実施している府道大阪岸和田南海線街路築造事業に伴い、2つの調査区(1区・2区)を設定し調査しました(図1)。

【図1】調査地位置図(和泉市地図情報システム「いずみマップ」を基に作成)

調査成果

1区

古墳時代と中世の遺構面を検出しました。

古墳時代の溝から土器群が出土しました。【写真1】右の長胴甕(ちょうどうかめ)、壺や高杯(たかつき)などの破片が一か所に集中しています。

【写真1】溝120土器出土状況(東から)

中世の溝や土坑を検出しました。また柱跡と考えられるピットもいくつか見つかり、掘立柱建物があった可能性があります。土坑やピットからは瓦器などの遺物が出土しました。

【写真2】1区遺構検出⑴(西から)

【写真3】1区遺構検出⑵(西から)

2区

古墳時代の溝やピット、土器群を検出しました。

東西方向の溝207を検出し、6世紀の須恵器杯(つき)が出土しました。

【写真4】2区遺構検出(東から)

【写真5】溝207断面・杯出土状況(東から)

南北方向の溝227を検出し、礫層の埋土の下から、古墳時代初頭の土器群が出土しました。甕や高杯は積み重なった状態でみつかり、溝にはかつて水が流れていたと考えられます。

【写真6】溝227(東から)

【写真7】溝227土器出土状況(南西から)