ここから本文です。

久宝寺遺跡

所在地:八尾市西久宝寺地内

種類:集落跡

時代:弥生・古墳・奈良・平安・中世

調査期間:令和5年12月から令和6年5月

主な遺構:古墳時代の溝、鋤溝(すきみぞ)、土坑(どこう)など

主な遺物:土師器(はじき)、須恵器(すえき)、木製品

久宝寺遺跡の概要

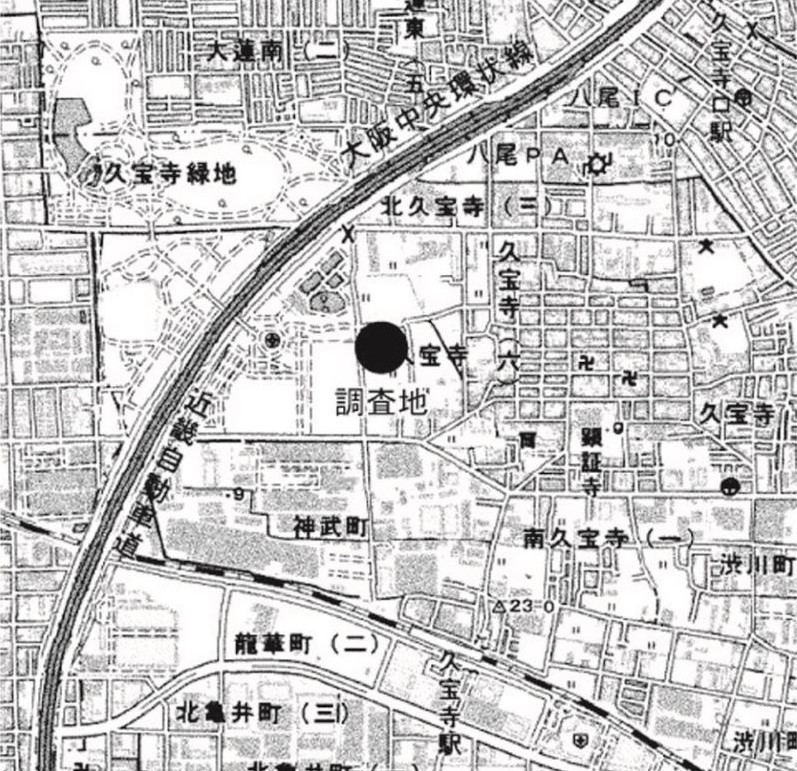

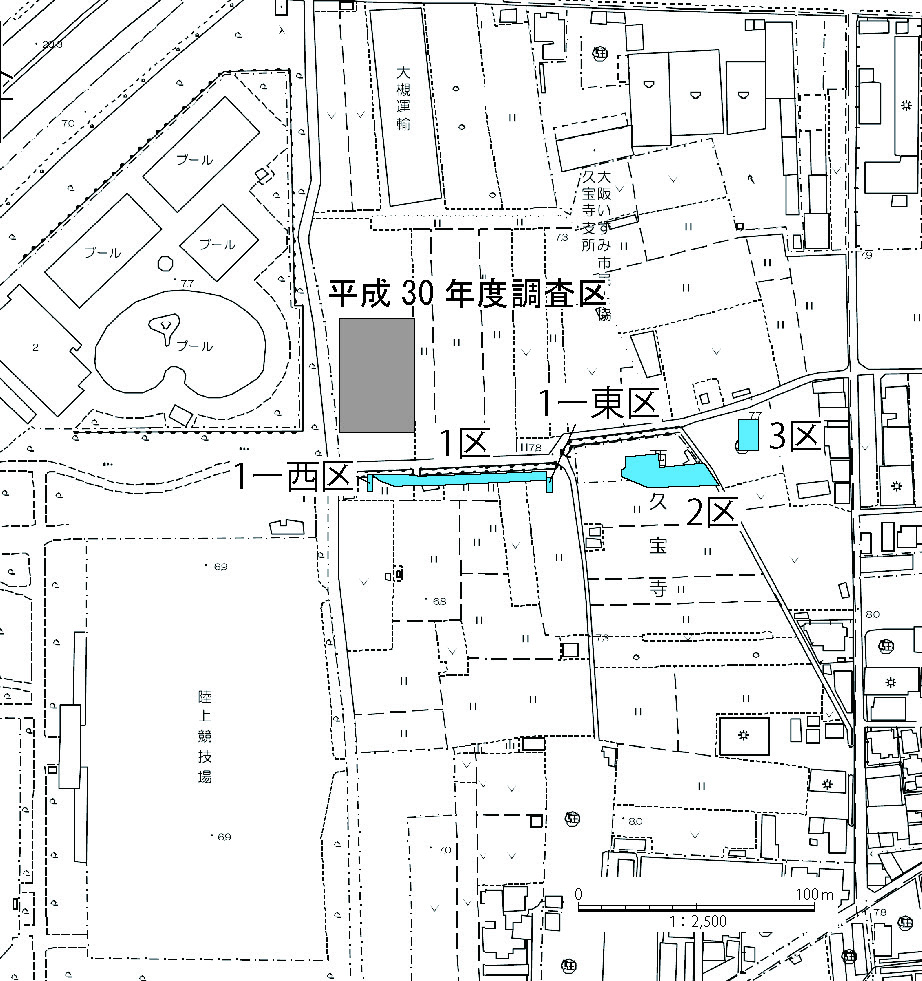

久宝寺遺跡は八尾市西久宝寺(図1)に所在する、弥生時代から中世にかけての集落遺跡です。本遺跡は旧大和川の支流であった平野川と長瀬川に挟まれた沖積地に位置しています。今回の調査は令和3年度から行われている府営久宝寺緑地の整備に伴い実施しました。5つの調査区(1区、1―西区、1―東区、2区、3区)を設定して調査を行いました(図2)。これまでの調査において、古墳時代の水田、溝、掘立柱建物などの遺構がみつかっています。

【図1】調査地位置図

【図2】調査区位置図

調査成果

1区

古墳時代前期の溝と土坑を検出しました。土坑144は大きさが2×1.2メートルの不定形土坑で、甕(かめ)、高杯(たかつき)、小型丸底壺などの土器が出土しました。【写真1】右下の土器は二つの甕を重ねている状態で見つかりました。

【写真1】土坑144出土土器(北から)

溝145は幅1~1.8メートル、長さ13メートル程であり、東西方向に伸びていますが東側で北へ曲がることが確認できました。溝の中からは古墳時代前期の土器や木製品が出土し、木製品には被熱の痕跡が認められるものもありました。当時の人々が廃棄したと考えられます。本調査区すぐ北の平成30年度調査区では同時期の水田が確認されており、溝145は水田に関連した遺構であった可能性があります。

【写真2】溝145(東から)

1―西区・1―東区

1―西区では灰色粘質土層から、古墳時代前期の土器群が出土しました。

土器群の中には近江地域で作られた土器が入っており、他地域との交流があったことが伺えます。

【写真3】土器群出土状況(北から)

2区

灰色粘質土層から竹製の編みかごの一部が出土しました。時期は出土した土器から古墳時代中~後期と考えられます。

【写真4】編みかご出土状況(東から)

3区

耕作土の上面で検出した井戸302は底に曲物(まげもの)の痕が残っており、土師器などが出土しました。

【写真5】土坑302(西から)