ここから本文です。

貝毒に注意しましょう!

貝毒についてのお知らせ

6月10日に大阪府海域で漁獲されたアカガイの検査で、麻痺性貝毒の値が3週連続で規制値以下となりました。

これにより、大阪府の海岸に自生する天然二枚貝の採取自粛要請は解除となります。

大阪府海域で潮干狩りをされる皆様へ

例年、大阪府海域では春先から麻痺性貝毒の指標となる原因プランクトンが上昇傾向にあり、麻痺性貝毒が発生しています。

毒素は熱に強く、加熱調理では分解されません。万一、症状が現れた場合は、速やかに医師の処置を受けてください。

なお、府内の潮干狩り場においては、潮干狩り用のアサリと持ち帰り用のアサリを区別し、来場者には安全なアサリを持ち帰ってもらうなどの安全対策を講じた上で営業していることを確認しています。

二枚貝の貝毒検査の結果はこちらを参照してください。

また、貝毒の注意喚起に関する情報は「食の安全安心メールマガジン」で配信しています。

貝毒とは

概要

貝毒は、主に二枚貝(アサリ、ムラサキイガイ、カキ、シジミなど)が、原因となる毒素を持った植物プランクトン(原因プランクトン)を餌として食べることによって、体内に毒を蓄積する現象です。

例年、大阪府海域や淀川下流部では、春先から貝毒の一種の「麻痺性貝毒」が発生しています。

麻痺性貝毒を体内に蓄積した二枚貝を食べて食中毒になると、重症例では死に至ることもあります。

大阪府では、原因プランクトン発生の把握や二枚貝の貝毒検査により、貝毒の発生状況を監視しています。

大阪府海域(大阪府の海岸や河口)又は淀川下流部で二枚貝を採るときは、大阪府の貝毒情報を確認し、食中毒が起こらないように十分に注意してください。

貝毒の種類

貝毒は、食中毒の主症状に基づき種類が分けられますが、我が国では、主に麻痺性貝毒と下痢性貝毒の発生が見られます。

これらの貝毒を蓄積した貝は、外見から判断できません。

また、毒素は熱に強く、加熱調理では分解されません。

万一、症状が現れた場合は、速やかに医師の処置を受けてください。

|

貝毒の種類 |

麻痺性貝毒 |

下痢性貝毒 |

|---|---|---|

| 毒成分 | サキシトキシン、ネオサキシトキシン及びゴニオトキシン群など多数の同族体 | オカダ酸とその同族体のジノフィシストキシン群 |

| 中毒症状 |

|

|

詳しくは、厚生労働省「自然毒のリスクプロファイル」(外部サイトへリンク)をご参照ください。

貝毒による食中毒事例

大阪府海域で採取した二枚貝を原因とする貝毒食中毒の事例は以下のとおりです。

| 発生年月 | 原因食品 | 患者数 |

|---|---|---|

| 平成31年3月 | ムラサキイガイ | 2名 |

| 平成30年3月 | アサリ | 1名 |

| 平成28年3月 | アサリ | 2名 |

| 平成25年4月 | ムラサキイガイ、ミドリイガイ | 2名 |

アサリ

ムラサキイガイ

ミドリイガイ

貝毒の対策

概要

我が国の貝毒対策の概要については、農林水産省のホームページをご参照ください。

大阪府の貝毒対策

貝毒の監視・検査体制

大阪府立環境農林水産総合研究所では、年間を通じて、原因となる毒素を持った植物プランクトン(原因プランクトン)の定点調査を行っています。

調査の結果、原因プランクトンが警戒密度以上となった場合、大阪府環境農林水産部水産課は、漁業の対象となる二枚貝の貝毒検査を実施します。

主な原因プランクトンの警戒密度

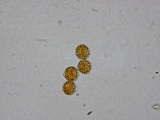

アレキサンドリウム・カテネラ

(旧称:アレキサンドリウム・タマレンセ)

警戒密度:海水1ミリリットル当たり10細胞

アレキサンドリウム・パシフィカム

(旧称:アレキサンドリウム・カテネラ)

警戒密度:海水1ミリリットル当たり500細胞

(写真提供:大阪府立環境農林水産総合研究所水産技術センター)

貝毒が発生した時の対応

貝毒検査の結果、国が定める規制値を超える貝毒が検出された場合、水産課は漁業関係者に対し出荷自主規制の要請を行います。

食の安全推進課は、出荷自主規制の対象となる二枚貝が流通しないよう、漁業関係者等に対し流通状況調査を行い、対象となる二枚貝が販売されることのないよう指導します。

また、食の安全推進課では、府民の皆様が自ら採捕する二枚貝を食べて食中毒になることを防止するため、報道提供、食の安全安心メールマガジン、看板設置などの方法により、貝毒の発生状況について速やかに情報提供し、大阪府海域で二枚貝を採って食べないよう、注意を呼びかけます。

さらに、関係市町等の協力のもと、防災無線放送等を活用した注意喚起や、潮干狩り事業者への指導を行います。

|

麻痺性貝毒 |

下痢性貝毒 |

|---|---|

|

可食部1グラム当たり4マウスユニット |

可食部1キログラム当たり0.16ミリグラム(オカダ酸当量) |

貝毒の終息の判断

漁業関係者に対する二枚貝の出荷自主規制の要請や、府民の皆様への二枚貝の採捕・喫食自粛の要請は、対象となる二枚貝の貝毒検査の値が3週連続して規制値以下であることが確認された時に解除します。

関連ホームページ

漁業の対象となる二枚貝の検査や、原因プランクトンの調査に関する情報

- 大阪府環境農林水産部水産課「漁獲の対象となる二枚貝の貝毒検査結果」

- 大阪府立環境農林水産総合研究所水産技術センター「大阪湾貝毒原因プランクトン情報」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

- 大阪府立環境農林水産総合研究所生物多様性センター「淀川河口域貝毒原因プランクトン情報」(外部サイトへリンク)