ここから本文です。

令和元(平成31)年度以降に高校等へ入学する方への授業料支援制度について

概要

大阪府の私立高等学校等の授業料無償化制度について(概要版)(PDF:2,140KB)

大阪府内の私立高等学校等の授業料無償化制度について(令和6年度新入生用)PDF版(PDF:360KB)

趣旨

大阪府では、大阪の子どもたちが、中学校卒業時の進路選択段階で、国公立高校と同様に、大阪府内の私立の高校や専修学校高等課程等についても、自らの希望や能力に応じて自由に学校選択ができる機会を保障するため、国の高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」)と併せて、私立高等学校等授業料支援補助金(以下「授業料支援補助金」)を交付することにより、保護者が負担する授業料が次のとおりとなるよう支援しています。

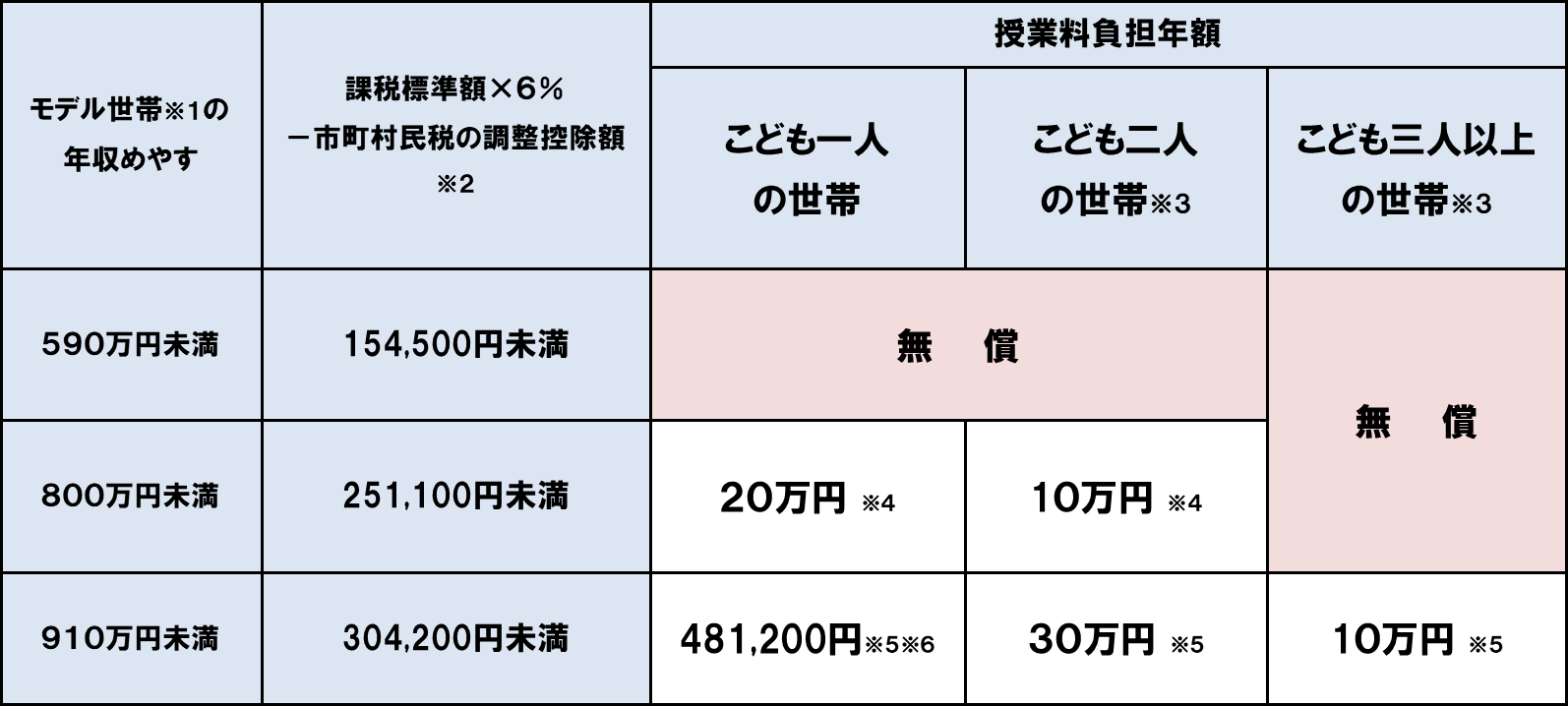

【年間授業料が60万円の全日制高校の場合】

※1 保護者のうちどちらか一方が働き、子ども2人(16歳以上19歳未満1人、16歳未満1人)がいる4人世帯

※2 保護者全員の「課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額(政令指定都市の場合は調整控除の額に4分の3を掛けて計算)」の合算

なお、早生まれにより扶養控除の適用が同学年の遅生まれの生徒等よりも1年遅くなる者の場合は、保護者のうちどちらか一方は

「(課税標準額-33万円)×6%-市町村民税の調整控除の額」で計算します。

※3 生徒本人を含んで2人以上の子ども扶養する世帯については、手厚い支援を受けることができます。詳しくは後述の多子世帯についてをご確認ください。

※4 授業料にかかわらず、負担額は変わりません。

※5 授業料が60万円を超える学校の場合、その超えた額と表中の金額の合計が保護者負担額となります。

(授業料が65万円の場合:表中の金額+5万円が保護者負担額となります。)

※6 授業料が60万円未満の場合、授業料から就学支援金(118,800円)を引いた額が保護者負担額となります。

就学支援金について

制度趣旨

- 家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減する国の制度です。

- 社会全体の負担により、生徒の学びを支えることを通じて、将来、我が国社会の担い手として広く活躍されることが期待されています。

- 高等学校等就学支援金制度リーフレット(PDF:663KB)

- 高等学校等就学支援金の申請手続きについて(PDF:756KB)

支援を受けるために必要な要件

- 生徒が日本国内に在住していること

- 生徒が高校等を卒業または修了していないこと(修業年限が3年未満のものを除く)

- 生徒が高校等に在学した期間が、通算して36月(通信制高校の場合は48月)を超えていないこと

- 保護者全員の「課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」の合算が、基準額未満であること

留意点等

- 支援の対象となるのは授業料のみです(その他の納付金については支援の対象外です。)。

- 毎月1日に在学している高校等の授業料に対して支給されます。

- 支給期間は、最大で36月(通信制高校の場合は48月)です。

- 単位制高校の場合は、年間30単位、通算74単位を上限に支給されます。

授業料支援補助金について

支援を受けるために必要な要件

- 国の就学支援金を受給していること

- 受給する年度の10月1日に大阪府内の私立高校等のうち「就学支援推進校※」に在学していること

- 受給する年度の10月1日に生徒と保護者全員が大阪府内に在住していること

- 保護者全員の「課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」の合算が、基準額未満であること

※就学支援推進校とは

生徒の就学支援のために保護者の授業料負担の軽減を図るとともに、学校の特色づくり、魅力づくりに積極的に取り組む学校です。

就学支援推進校の一覧:高等学校・中等教育学校【令和6年度】【令和7年度】 専修学校高等課程等【令和6年度】【令和7年度】

多子世帯について

保護者全員の「課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」の合算が154,500円以上304,200円未満(年収めやす590万円以上910万円未満)の世帯で、生徒本人を含めて2人以上の子どもを扶養する世帯については、「多子世帯」としてさらに手厚い支援を受けることができます(生徒本人と人数に含める子どもが同じ保護者に扶養されていることが必要です。)。

年度末年齢が19歳以上の子ども(※)を人数に含める場合は、以下の学校に在籍していることが必要です。

※令和6年度の場合、令和7年4月1日時点で19歳以上(平成18年4月1日以前生まれ)の方を指します。

<高校段階>就学支援金の支給対象となる以下の学校

- 国公私立高等学校、中等教育学校(後期課程)及び特別支援学校(高等部)

※専攻科を含む。別科の生徒、科目履修生、聴講生は除く。 - 公私立専修学校(高等課程)

- 国公私立高等専門学校

- 「保健師助産師看護師法」に定める学校又は准看護師養成所(※)

- 「調理師法」にもとづく調理師養成施設(※)

- 「製菓衛生師法」にもとづく製菓衛生師養成施設(※)

- 「理容師法」にもとづく理容師養成施設(※)

- 「美容師法」にもとづく美容師養成施設(※)

- 各種学校のうち一定の要件を満たす外国人学校(文部科学省告示で指定)

(※)専修学校一般課程又は各種学校の認可を受けている学校に限る。

<大学段階>学校教育法で定める大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)

※浪人生については、高等学校等卒業後1年間に限り人数に含めます。

※大学院は対象外です。

※海外の学校は対象外です。

留意点等

- 支援の対象となるのは、授業料と全ての生徒が一律で納付するもの(施設整備費等の経常的納付金)です。

- 授業料支援補助金を受給するには、就学支援金を受給していることが必要です。授業料支援補助金のみ受給することはできません。

- 保護者のうち1人が単身赴任により住民票を大阪府外に異動している場合で、勤務先が発行する証明書(辞令の写し等)により、会社の命令によりやむを得ず他府県に在住していることが確認できる場合は、大阪府内在住とみなすことができます(会社の代表者や自営業の方が他府県に在住されている場合は、自らの意思で他府県に在住されていることになり「やむを得ず」とはいえないため、大阪府内在住とみなすことはできません。)。

- 授業料支援補助金は、10月1日時点で在学している就学支援推進校における授業料等が支給対象となります。

従って、9月30日以前に転学又は退学した場合、その学校における授業料等に対する授業料支援補助金は支給されません。

留意事項(就学支援金・授業料支援補助金共通)

- ここでの保護者とは、生徒の「親権者」を指します(生徒との同居、別居は問いません)。

親権者がいない場合など、特別な事情がある場合は学校へご相談ください。 - 所得区分については、保護者の所得に基づき毎年度判定します。

- 就学支援金はおよそ3ヶ月ごと、授業料支援補助金は10月末に1年分を一括して、大阪府から学校へ振り込まれます。

- 支援の対象となる場合でも、授業料を一旦納付していただく必要がある場合があります。

一時的な授業料の納付が困難な場合は、学校へご相談ください。 - 授業料の還付や相殺(差引)の時期や方法は、学校によって異なります。詳しくは学校へご確認ください。

- 1月1日に保護者のうち一方が海外に在住している場合は、国内に在住している保護者のみの所得を確認し、その所得が基準額(年収めやす910万円)未満であれば、就学支援金の基礎額(月額9,900円(通信制高校は1単位あたり4,812円))のみ支給されます。就学支援金の加算金額と授業料支援補助金は支給対象外です。

- 1月1日に保護者全員が海外に在住している場合は、就学支援金の基礎額(月額9,900円(通信制高校は1単位あたり4,812円))のみ支給されます(所得の確認は行いません)。就学支援金の加算金額と授業料支援補助金は支給対象外です。

所得判定基準について

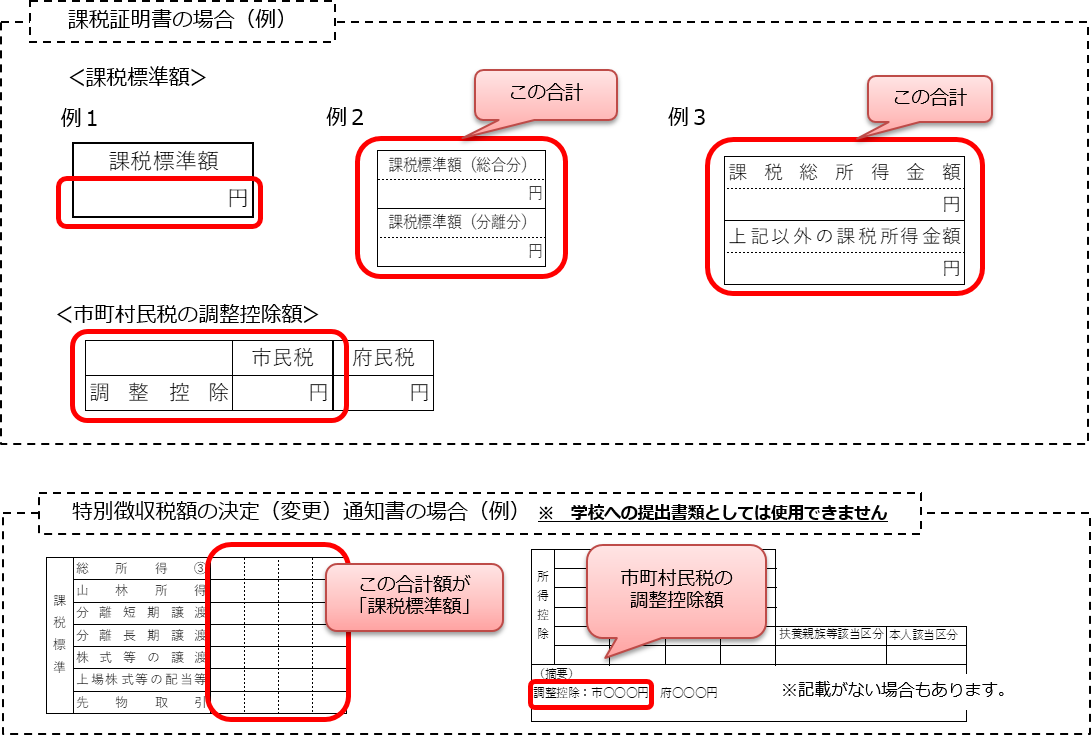

就学支援金及び授業料支援補助金の支給額は、年収ではなく次の市町村民税の情報をもとに決定されます。

保護者全員の「課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」の合算

(政令指定都市に市民税を納税している場合は、調整控除の額に4分の3を掛けて計算します。政令指定都市の一覧はこちら)

(早生まれにより扶養控除の適用が同学年の遅生まれの生徒等よりも1年遅くなる者の場合は、保護者のうちどちらか一方は「(課税標準額-33万円)×6%-市町村民税の調整控除の額」で計算します。令和5年7月~令和6年6月のランク判定については、生徒本人が平成19(2007)年1月2日~4月1日生まれで、保護者のうちどちらか一方に扶養される者が該当します。)

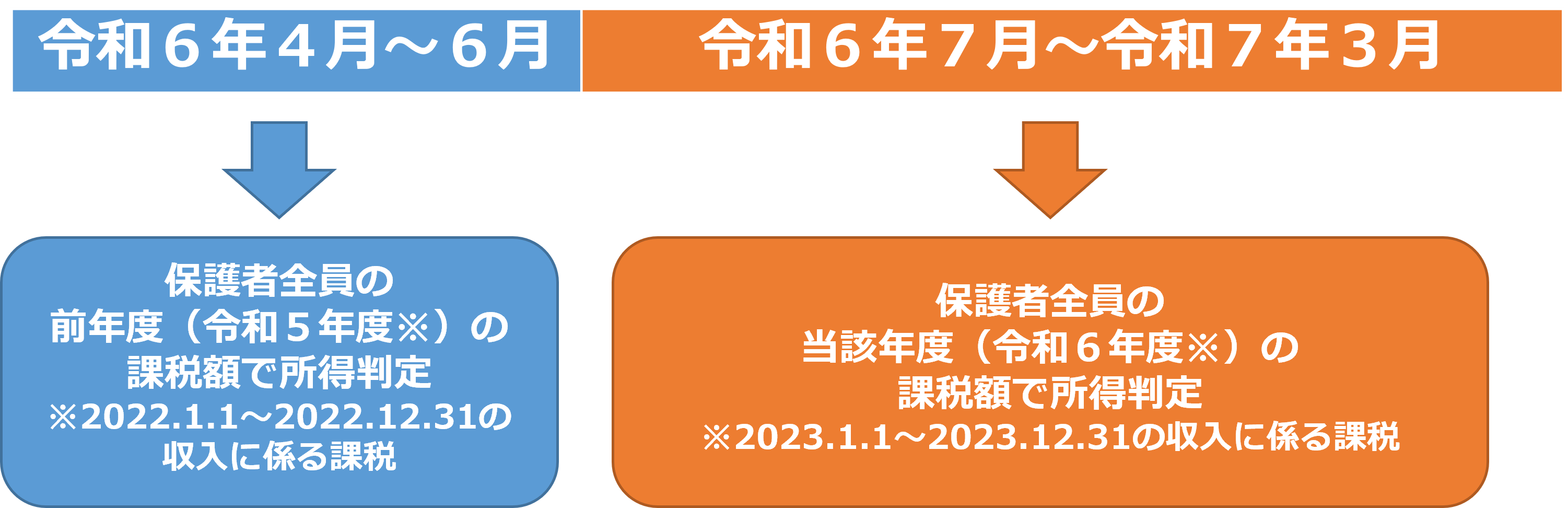

所得判定の年度について(令和6年度の場合)

課税標準額・調整控除の額の確認方法

課税証明書等の様式は市町村によって異なり、課税標準額や調整控除の額の記載がない場合があります。

詳しくは市町村民税を納税している(賦課期日(その年の1月1日)に在住していた)市町村へお問い合わせください。

(マイナンバーカードを発行している場合は、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル(外部サイトへリンク)」でも確認することができます。)

支給額と保護者負担額について

全日制高校、中等教育学校(後期課程)、専修学校高等課程等

通信制高校(1単位あたりの授業料を設定する学校)

授業料(1単位あたり)が9,000円、施設整備費(年間)が30,000円の場合(エクセル:11KB)

通信制高校(定額授業料の学校)

申請手続や提出書類について

- 就学支援金、授業料支援補助金を受給するためには、私立高校等に入学後、学校で申請手続きをする必要があります。

- 申請書類等は、必ず学校の定める期限までに提出してください。

申請に必要な書類(令和6年度の場合)

就学支援金

就学支援金の申請に必要な書類(エクセル:46KB)PDF版(PDF:721KB)

授業料支援補助金

- 授業料支援申請書(大阪府内に住所を有している生徒に対して学校から配布されます。)

- その他、学校から案内のあった書類

<以下、多子世帯として申請する場合のみ>

- 健康保険証の写し(同じ保護者に扶養されていることを確認します。)

- 申請者(生徒)本人を含む子ども全員分の健康保険証の写しを提出してください。

(ただし子どもが3人以上いる場合は、3人分の提出で結構です。) - 健康保険証をマイナンバーカードに切り替えて所持していない場合は、「扶養誓約書」を提出してください。

(様式については学校へお問い合わせください。)

- 申請者(生徒)本人を含む子ども全員分の健康保険証の写しを提出してください。

- 在学(在校)証明書(19歳以上の子どもを人数に含める場合のみ)

- 受給する年度内に発行されたものを提出してください。

- 申請者(生徒)本人分の提出は不要です。

- 在学(在校)証明書の代わりとして、学生証を提出することはできません。

- 浪人生は、予備校等の在校証明書またはその子どもに対する教育費負担にかかる申出書を提出してください。

※授業料支援補助金における所得確認は、就学支援金の判定結果を利用して行いますので、授業料支援補助金の申請のために、マイナンバーカードの写しや課税証明書等の所得判定に係る書類を改めて提出する必要はありません。

申請内容や市町村民税の額が年度途中で変わった場合

年度途中で次のような事情の変更があった場合は、補助金の支給額が変更になることがありますので、必ず、すみやかに学校へ連絡し、必要書類を学校へ提出してください。

必要な提出書類については学校へご確認ください。

- 生徒・保護者が大阪府外へ転居した場合

- 保護者(親権者)に関する変更があった場合

- 離婚・死別等により、父母のどちらか一方のみが親権者となった場合

- 養子縁組(保護者の再婚に伴う養子縁組を含む)により、親権者に変更があった場合

【注意】保護者が再婚しても、再婚相手が生徒と養子縁組を行わない場合は、その再婚相手は生徒の親権者にはなりません。 - 未成年後見人が決定された場合

- 生徒が結婚した場合

※保護者(親権者)の変更により、就学支援金・授業料支援補助金がより高い金額で支給される所得区分へ変わる場合は、変更の申出があった日の翌月(申出が月の初日である場合はその月)から支給額が増額となります。

- 保護者の市町村民税・道府県民税の税額に変更があった場合

…修正申告や更正の請求をしたことによる税の更正等により、市町村民税の額が変更された場合

※税額の変更により、就学支援金・授業料支援補助金の支給対象となる場合やより高い金額で受給できる所得区分へ変わる場合は、税務署や市役所等から発出される市町村民税の額の変更が分かる通知等を受け取った日の翌日から15日以内に学校へ連絡してください。15日を過ぎた場合、追加分を遡って受給することができません。 - 子の出生などにより、保護者の扶養する子どもの人数が増えた場合(全日制高校等のみ(通信制高校を除く))

(すでに子3人以上の多子世帯として申請している場合や、年収めやす590万円未満世帯に該当する場合は、学校へ連絡する必要はありません。)

お問合せ先

府民の皆様からお問合せの多い項目を、「よくある質問について」にて公開しています。

お電話等でお問合せいただく前に、ご確認ください。

申請手続き(申請時期・記入方法・添付書類等)及び授業料の還付・相殺の時期や方法に関する問い合わせは、在学している学校にお問合せください。

【制度に関する問合せ先】

- ご質問にAIチャットボット(大阪府ホームページ)がお答えします。

(別ウィンドウで開きます)(別ウィンドウで開きます)

(別ウィンドウで開きます)(別ウィンドウで開きます)

(画像をクリックしてください。) - 府民お問合せセンター ピピっとライン 電話:06-6910-8001 FAX:06-6910-8005教育庁 私学課 高等学校等授業料支援担当 電話:06-6941-0351(代表) FAX:06-6210-9276

メールでのお問合せはこちら(外部サイトへリンク)

【申請手続き(申請書の記入方法や提出書類など)及び授業料の還付・相殺の時期や方法に関する問合せ先】

- 在学している学校