ここから本文です。

大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例

条例の趣旨

「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」は、インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害を防止し、府民の誰もが加害者にも被害者にもならないようにすることをめざして、議員提案により制定されました。(令和4年4月1日施行)

インターネットは、便利なツールですが、使い方によって人権が侵害され、誹謗中傷等で心が傷つき、最悪の場合、自ら命を絶ってしまう事態を招くこともあります。

府民の皆さんは、自らが行為者(※)となることがないようインターネットリテラシーの向上に努めるとともに、被害者が置かれている状況及び被害者の支援の必要性についての理解を深めるよう努めていただきますようお願いします。

(※)行為者 誹謗中傷等により被害者を発生させた者(条例第2条)

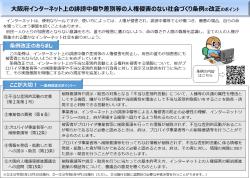

条例の改正(令和5年10月改正)

条例附則の規定に基づき、令和4年5月に設置した「大阪府インターネット上の人権侵害の解消に関する有識者会議(別ウィンドウで開きます)」の意見(令和5年3月)を踏まえ、不当な差別的言動に対する削除要請等の拡充等の施策を実施するに当たって、その根拠を明確にするため、本条例の改正の検討について大阪府人権施策推進審議会に諮問し、答申を得たうえで、条例の一部を改正しました。(令和5年10月30日施行。一部は、令和6年4月1日施行)

条例改正の内容

1 不当な差別的言動の定義(第2条第1号)

削除要請等や説示・助言の対象となる「不当な差別的言動」について、人種等の共通の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせ等の言動や当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長・誘発すると判断できる言動をいいます。

2 事業者の責務(第6条)

事業者は、インターネット上の誹謗中傷等による人権侵害の防止の必要性の理解、インターネットリテラシーの向上、府が実施する施策へ協力するよう努めるものとします。

3 プロバイダ事業者等への削除要請等(第12条)

被害者がプロバイダ事業者等に削除要請を行っても情報が削除されず、不当な差別的言動があることが明らかであるなど必要と認めるときは、府は、プロバイダ事業者等への削除要請等を行うことができるものとします。

4 情報を発信・拡散した者への説示・助言(第13条)

プロバイダ事業者等へ削除要請等を行ってもなお情報が削除されず、不当な差別的言動に係る情報を発信・拡散した者が明らかであるなど必要と認めるときは、府は、その者に対し、情報の削除に向けた説示・助言を行うことができるものとします。

5 大阪府人権施策推進審議会への諮問(第15条)

削除要請等や説示・助言を行うに当たっての基本的考え方、インターネット上の人権侵害の解消推進施策の検証等について、審議会の意見を聴くものとします。

1、2は令和5年10月30日施行、3、4、5は令和6年4月1日施行(ただし、5は施行日前に諮問及び必要な手続き等を行うことができます。)

条例改正リーフレット

このリーフレットには条例改正のポイント等をまとめています。本条例の趣旨をご理解いただくためにご活用ください。

条例改正周知リーフレット[リーフレット(PDF:297KB)/リーフレット(ワード:18KB)]

府民意見等の募集結果について(ご意見等の募集は終了しました)

条例本文

条例本文[条例本文PDF版(PDF:121KB)/条例本文Word版(ワード:26KB)]

大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例(大阪府条例第48号)

現代社会に生きる私たちにとって、インターネットという便利なツールは、必要不可欠なライフラインとなってきている。私たちはその恩恵を享受し、離れた人々とのコミュニケーションを図ることや、多くの知識や情報を入手して、豊かで便利な生活を送りたいと願っている。

今後、「Society5.0」の到来により、私たちの生活はさらに変容し、社会の成長・発展をもたらし、インターネットは、より進化したコミュニケーションツールとなることが期待されている。

しかしながら、インターネットによるコミュニケーションによって、人生が豊かになる一方で、その使い方や投稿の表現等によって、人権が侵害され、誹謗中傷等で心が傷つき、最悪の場合、自ら命を絶ってしまう事態を招くこともある。

このようなことから、インターネット上の誹謗中傷等をはじめとする人権を侵害する投稿や発信を社会全体の仕組みの中で無くしていくことが重要であり、府民一人ひとりが加害者とならない意識をもち、府民の誰もが被害に遭わないよう、命の尊さや人間の尊厳を認識し、全ての人の人権が尊重される豊かなインターネット社会を創り続けていくことが大切である。

こうした認識の下、私たち一人ひとりがインターネット上をはじめ、あらゆる場において、人権を尊重し、たゆまぬ努力をもって、誹謗中傷等の人権侵害のない社会づくりを進めなければならない。

よって、ここに、インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害を防止するための施策を推進し、インターネットによる被害から全ての府民を保護し、次世代に豊かな社会を継承すべく、この条例を制定する。

(目的)

第一条 この条例は、インターネット上の誹謗中傷等の人権侵害を防止し、府民の誰もが加害者にも被害者にもならないよう、府の責務及び府民の役割を明らかにするとともに、府の施策の基本となる事項を定めることにより、これを推進することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 誹謗中傷等 インターネット上において、誹謗中傷、プライバシーの侵害及び不当な差別的言動(人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病、性的指向、性自認等の共通の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせ等の言動又は当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、若しくは誘発すると判断できる言動をいう。以下同じ。)等による権利を侵害する情報(以下「侵害情報」という。)、侵害情報に該当する可能性のある情報又は侵害情報には該当しないが著しく心理的、身体的若しくは経済的な負担を強いる情報を発信し、又は拡散することをいう。

二 被害者 誹謗中傷等により平穏な日常生活又は経済活動等を害された者をいう。

三 行為者 誹謗中傷等により被害者を発生させた者をいう。

四 インターネットリテラシー インターネットの利便性、危険性及び基本的なルールやマナーを理解し、インターネット上の情報を正しく取捨選択し、情報を適正に発信し、並びにインターネット上のトラブルを回避して、インターネットの特性を正しく活用する能力をいう。

(府の責務)

第三条 府は、行為者及び被害者を発生させないための施策、被害者を支援するための施策並びに行為者が再び誹謗中傷等を行うことを抑制するための施策を実施する。

(議会の責務)

第四条 議会及び議員は、この条例の趣旨にのっとり、不断の研鑽によりインターネットリテラシーの向上に努め、府民の範となって活動し、及び行動する。

(府民の役割)

第五条 府民は、自らが行為者となることがないよう、インターネットリテラシーの向上に努めるとともに、被害者が置かれている状況及び被害者の支援の必要性についての理解を深めるよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第六条 事業者は、この条例の趣旨にのっとり、インターネット上の誹謗中傷等による人権侵害の防止の必要性の理解及びインターネットリテラシーの向上に努めるとともに、その事業活動を行うに当たっては、府が実施する第三条の施策に協力するよう努めるものとする。

(連携協力)

第七条 府は、第三条の施策を円滑に実施するため、国、市町村、支援団体その他の関係機関と連携協力を図らなければならない。

(基本的施策)

第八条 府は、次に掲げる施策に取り組むものとする。

一 府民の年齢、立場等に応じたインターネットリテラシーの向上に資する施策

二 被害者の心理的負担の軽減等に関する相談支援体制の整備

三 行為者の誹謗中傷等を抑制するための相談支援体制の整備

四 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な施策

(インターネットリテラシーの向上)

第九条 府は、府民の年齢、立場等に応じたインターネットリテラシーを学ぶ機会を提供するため、研修会、講演会等の開催のほか、教材等の紹介、情報提供等必要な施策を実施するものとする。

2 知事及び教育委員会は、児童及び生徒に対する前項の施策を実施するに当たっては、府立学校、市町村立学校及び私立学校と連携し、保護者の理解を図りながら取り組むよう努めるものとする。

(被害者の相談支援体制)

第十条 府は、被害者の不安、被害者に生じた不利益等を解消し、及び被害者が抱える心理的負担の軽減等を図るため、相談支援体制を整備するものとし、次に掲げる事項を行うものとする。

一 相談内容に応じた必要な情報の提供及び助言

二 専門的知識を有する機関の紹介

三 前二号に掲げるもののほか、被害者の相談対応として必要な事項

2 府は、前項の相談支援体制の整備に当たっては、相談をする者が安心して話しやすく、相談しやすい環境づくりに努めるものとする。

(行為者等の相談支援体制)

第十一条 府は、行為者の誹謗中傷等を抑制するため、相談支援体制を整備するものとし、次に掲げる事項を行うものとする。

一 相談内容に応じた必要な情報の提供及び助言

二 専門的知識を有する機関の紹介

三 前二号に掲げるもののほか、行為者の相談対応として必要な事項

2 府は、前項の相談支援体制の整備に当たっては、相談をする者が安心して話しやすく、相談しやすい環境づくりに努めるものとする。

3 府は、第一項に掲げるもののほか、自ら発信したインターネット上の情報に関して不安を抱える者の相談に応じるものとする。

(削除の要請等)

第十二条 府は、インターネット上において、特定の個人(府内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。)若しくは当該個人により構成される集団又は府内の特定の地域に関する不当な差別的言動に係る侵害情報があることが明らかであり、当該侵害情報による被害者からの申出があったときその他必要があると認めるときは、特定電気通信役務提供者(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第四号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)に対する当該侵害情報の削除の要請又は国その他の関係機関に対する当該侵害情報の通報を行うことができる。

(説示又は助言)

第十三条 府は、前条の規定による要請又は通報を行ってもなお当該侵害情報が削除されない場合で、当該侵害情報を発信し、又は拡散した者が明らかであり、必要があると認めるときは、その者に対し、当該侵害情報の削除に向けた説示又は助言をすることができる。

(府民への啓発)

第十四条 府は、この条例の趣旨にのっとり、インターネット上の誹謗中傷等の人権侵害の問題に関する府民の理解を深めるため、広報その他の啓発活動を行うものとする。

(審議会への諮問)

第十五条 知事は、第八条の規定により府が行う施策の検証並びに第十二条の規定による要請又は通報及び第十三条の規定による説示又は助言を行うに当たっての基本的な考え方等について、大阪府人権施策推進審議会に諮問し、その意見を聴くものとする。

(財政上の措置)

第十六条 府は、第一条の目的を達成するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(検討)

2 知事は、この条例の施行後一年を目途として、インターネット上の誹謗中傷等の人権侵害の防止及び被害者支援等に関する実効性のある施策、学識経験を有する者等で構成される当該施策に関する検討会議の設置等及び府の組織体制について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和五年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第一条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第二条の規定による改正後の大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例(以下「新条例」という。)第十五条の規定による諮問及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第十五条の規定の例により行うことができる。

附 則(令和六年条例第六五号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(令和七年規則第四三号で令和七年四月一日から施行)

「インターネット上の不当な差別的言動に係る侵害情報に対する削除の要請等及び説示又は助言の実施に関する指針」の策定について

インターネット上の不当な差別的言動に対する削除要請等や行為者への説示又は助言を行うにあたっての基本的な考え方となる行政指導の指針を策定しました。

インターネット上の不当な差別的言動に係る侵害情報に対する削除の要請等及び説示又は助言の実施に関する指針[指針(ワード:31KB)/指針(PDF:124KB)]

インターネット上の人権侵害に対する大阪府の取組み

インターネット上の人権侵害に対する大阪府の取組みについてはインターネット上の人権侵害に対する大阪府の取組みのページをご覧ください。

大阪府インターネット上の人権侵害の解消に関する有識者会議

インターネット上の誹謗中傷等の人権侵害の防止及び被害者支援等に関する実効性のある施策を検討するため、専門的知識を有する学識経験者等から幅広く意見を聴取することを目的に大阪府インターネット上の人権侵害の解消に関する有識者会議を設置しました。

(設置期間:令和4年5月から令和5年3月)

有識者会議の概要は大阪府インターネット上の人権侵害の解消に関する有識者会議の概要よりご覧ください。

大阪府人権施策推進審議会

令和4年5月に設置した「大阪府インターネット上の人権侵害の解消に関する有識者会議」の意見(令和5年3月)を踏まえ、不当な差別的言動に対する削除要請等の拡充等の施策を実施するに当たって、その根拠を明確にするため、本条例を改正することとし、令和5年6月、大阪府人権施策推進審議会において、本条例の改正の検討について諮問しました。同年6月及び7月に審議会を開催し、審議の結果、本条例の必要な改正事項について答申を得ました。

審議会の概要は大阪府人権施策推進審議会の概要よりご覧ください。

インターネット上での人権問題に係る相談窓口について

インターネット上で差別書込みや誹謗中傷などの人権侵害の被害に遭った際は、専門の相談窓口に相談しましょう。

詳しくはインターネット上の差別書込みに関する相談窓口のページをご覧ください。