ここから本文です。

大阪府動物愛護管理基金について

本基金を活用した5つの事業をとおして、収容される動物を減らし、より多くの動物たちを新しい家族につなげていきます!

事業内容の更なる充実に向けてみなさまのご支援をいただけると幸いです。

基金の収支について

令和5年度の寄附受入額は、9,365,039円でした。

たくさんのご支援ありがとうございます。基金は下記事業に大切に使わせていただいております。

(ご参考)令和5年度収支報告(PDF:53KB) 令和5年度収支報告(ワード:16KB)

収容される動物を減らす取り組み

殺処分を減らしていくためには引き取り数を減らすことが大切です。やむを得ない場合を除く引き取りに至る動物を減らすために2つの事業に取り組んでいます。

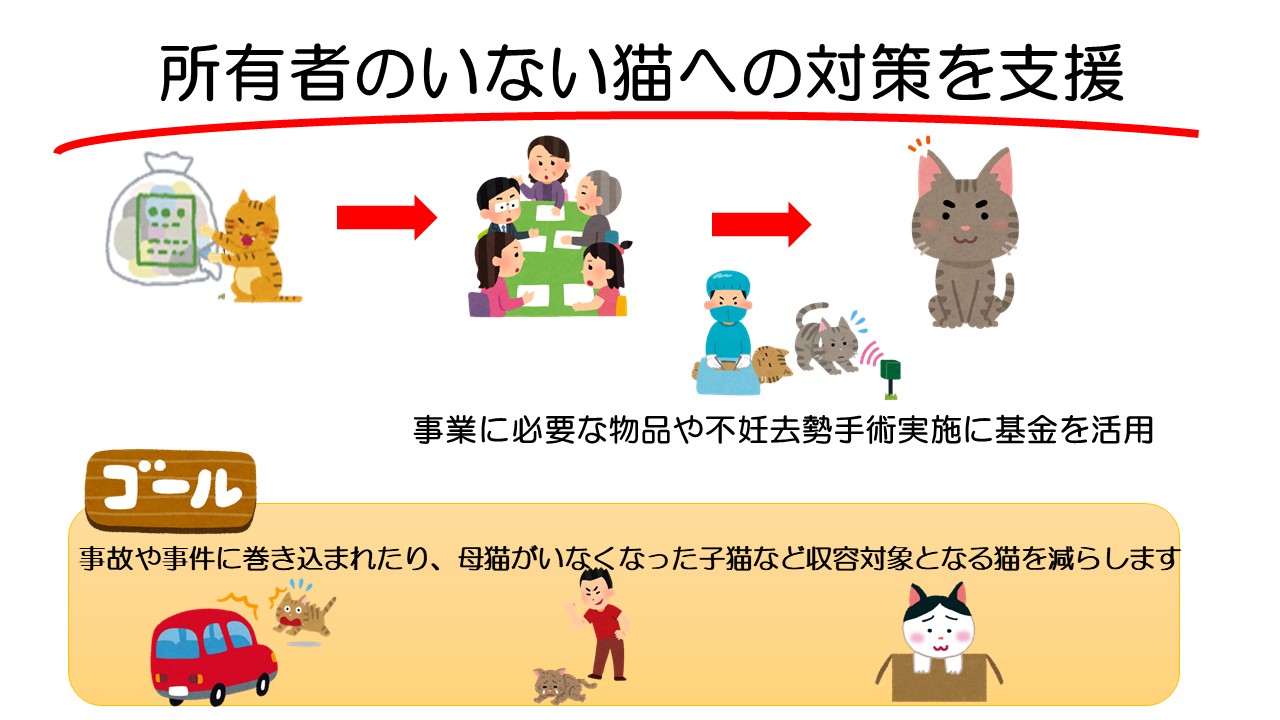

所有者のいない猫対策事業

所有者のいない猫(いわゆる野良猫)の引き取り相談はとても多いですが、自力で生きている猫を収容することはありません。

ただし、離乳前で母猫がいなくなった子猫や交通事故等に巻き込まれて動けない猫を収容することはあります。

そのような不幸な命を減らすため、飼い猫の室内飼養等を啓発するハンドブックを作成し、適正飼養の普及啓発に努めています。

また、地域ぐるみで所有者のいない猫対策に取り組む場合に、猫の不妊去勢手術並びに引取り飼養するために必要な措置を動物病院へ委託するとともに、捕獲や一時飼養、環境被害防止対策に必要な物品を支給または貸与します。

事業の流れ

- 1:所有者のいない猫対策に取り組む自治会などの地域団体等が市町村の担当窓口を通して府に事業を申込む。

- 2:府が事業実施地域を決定。

- 3:事前調整の上、不妊去勢手術やワクチン接種などの措置を実施する診療施設(公益社団法人大阪府獣医師会会員病院)の決定。

- 4:事業の開始。

- 5:期間中は捕獲檻やエサに限らず、猫による環境被害を防止するために必要と考える忌避物品(超音波発生器等)を支給や貸与。

不妊去勢手術のため捕獲された猫

| 実施年度 | 内容 |

|---|---|

| 令和5年度 | 4地域 猫30匹の不妊去勢手術の実施 |

| 令和4年度 | 1地域 猫3匹の不妊去勢手術の実施 |

| 令和3年度 |

1地域 猫16匹の不妊去勢手術の実施 |

| 令和2年度 | 新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により実施せず |

| 令和元年度 | 4地域 猫60匹の不妊去勢手術の実施 |

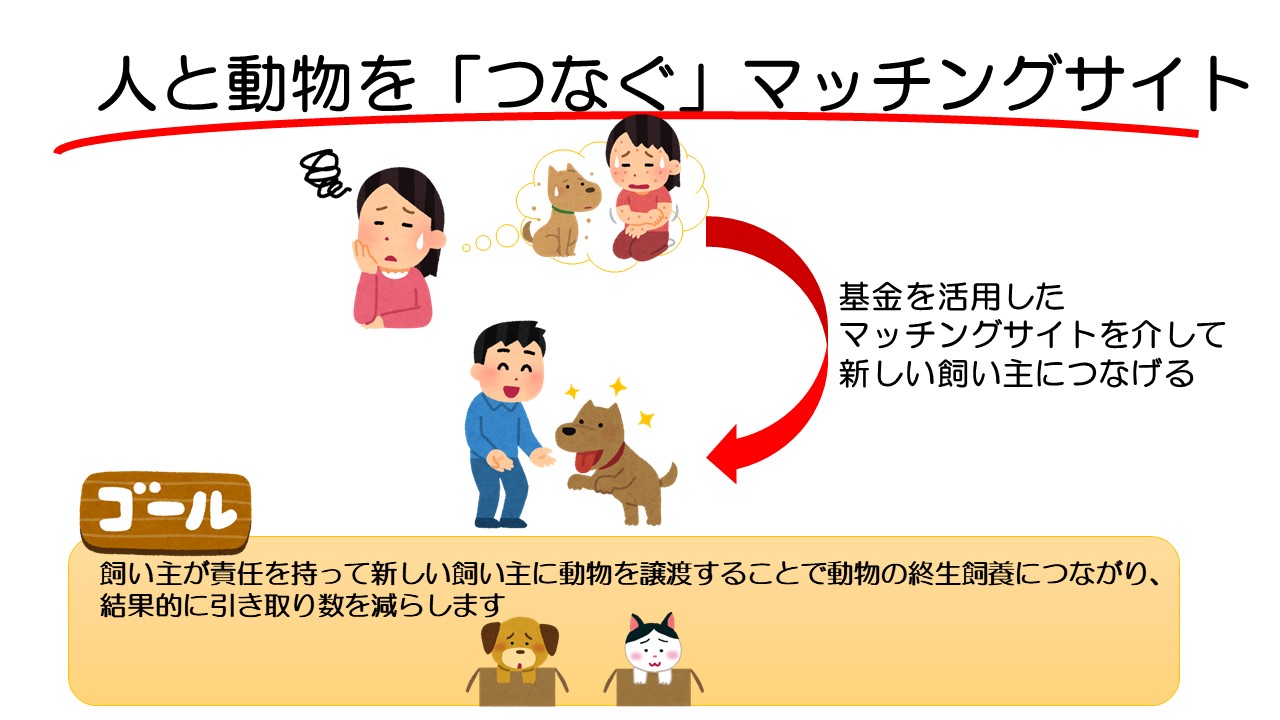

『人と動物を「つなぐ」』マッチング事業

飼い主がやむを得ない理由で動物を飼い続けられない場合には、まず飼い主ご自身で新しい飼い主を探し、動物への最後の責任を全うしていただきたいと考えています。

飼い主自らが譲渡先を探すための一つのツールとして、基金を活用し人と動物を「つなぐ」マッチングサイト(外部サイトへリンク)の開発・運営をしています。

人と動物を「つなぐ」マッチングサイト(外部サイトへリンク)利用の流れ

- 飼い主がサイトを利用するには、事前に行政窓口(相談先一覧)への相談が必要です。

- 1:飼い主がマッチングサイトへの登録を申請。

- 2:府が申請を承認。

- 3:マッチングサイトにて動物情報が公開。

- 4:飼い主と飼育希望者間での譲渡に向けて情報交換の開始。

マッチングサイトトップページ

動物紹介ページ

| 実施期間 | 内容 |

|---|---|

|

令和元年11月から |

累計登録頭数 196頭 |

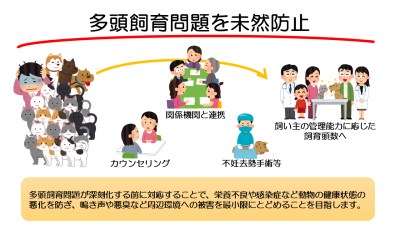

多頭飼育対策事業

飼い主が自らの管理能力を超えた頭数の動物を飼育(多頭飼育)していると、動物の健康状態や周辺環境、飼い主の生活の質などに大きな影響を及ぼすことがあります。

このため、多頭飼育状態にあって、直ちに対応しなければ事態の深刻化のおそれがある場合において、動物の不妊去勢手術を実施するとともに、飼い主との調整を円滑に進めるためにカウンセラー等を派遣するなど基金を活用して事態の改善を図ります。

また、動物愛護管理部局単独では効果的に取り組むことが困難な事案について、社会福祉部局等関係機関と連携して対応します。

多くの動物を新しい飼い主につなげるための取り組み

多くの動物を新しい飼い主につなげるために(JPG:138KB)

収容された動物の殺処分を減らすためには一頭でも多く譲渡される動物を増やす必要があります。

センターの管理では譲渡可能な状態にするのが難しい動物に対して基金を活用して、譲渡に適した資質等にするために3つの事業に取り組んでいます。

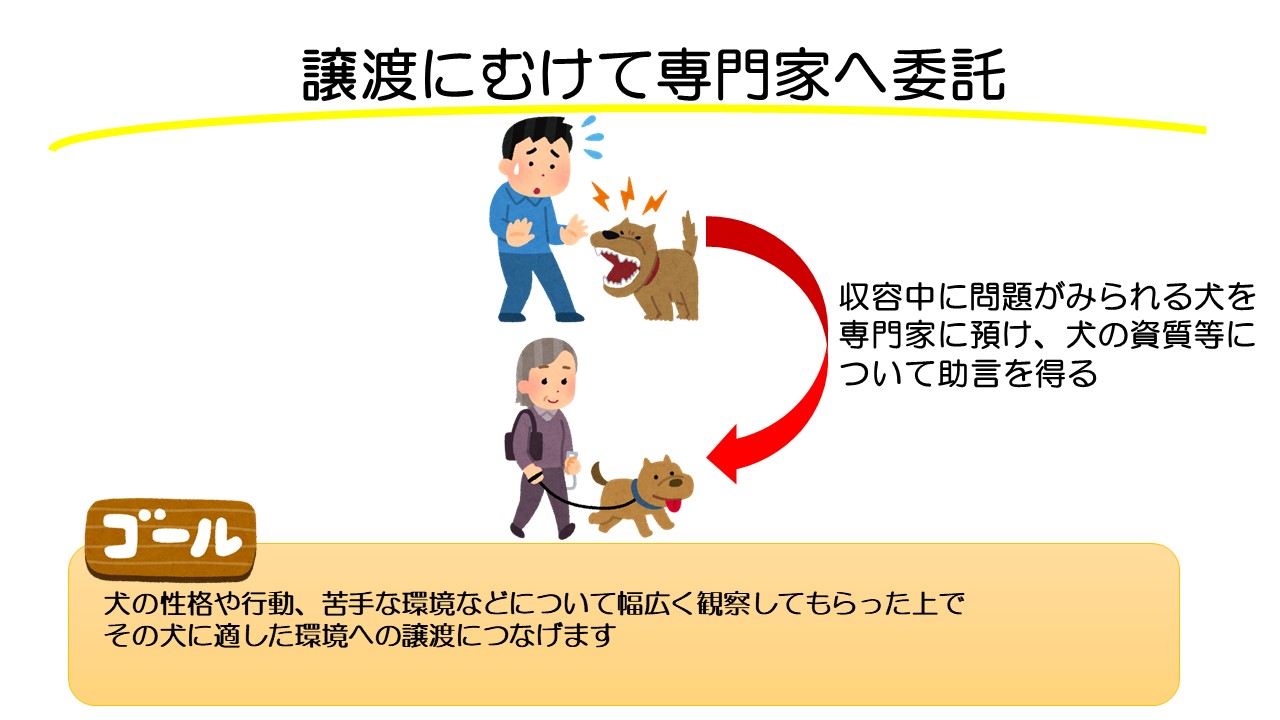

譲渡促進事業

収容犬をトレーナー等専門家に委託し、人間とともに生活する場合に受ける生活音等の刺激やふれあい(散歩やシャンプー等)に対して馴れさせていきます。

また、トレーニング期間中の専門家の意見から犬の性格や行動についての注意点を把握し、新しい飼い主への適正な譲渡につなげていきます。

事業の流れ

- 1:府の譲渡対象犬のうち、体格や力の強さ、人間や外部刺激への恐怖心等を観察しトレーニング候補犬を選定。

- 2:最大3カ月をトレーニング期間として専門家に委託。

- 3:専門家はトレーニング期間中に見られた行動について随時府に報告。

- 4:府は譲渡希望者に対して譲渡後の参考にしていただくためにトレーニング内容及びトレーニング期間中に見られた行動について説明。

トレーナー宅でクレートトレーニングを受ける譲渡対象犬

トレーニングを経て譲渡された犬

| 実施年度 | 内容 |

|---|---|

| 令和5年度 | 3頭実施 |

| 令和4年度 | 3頭実施 |

| 令和3年度 |

3頭実施 |

| 令和2年度 | 1頭実施 |

| 令和元年度 | 1頭実施 |

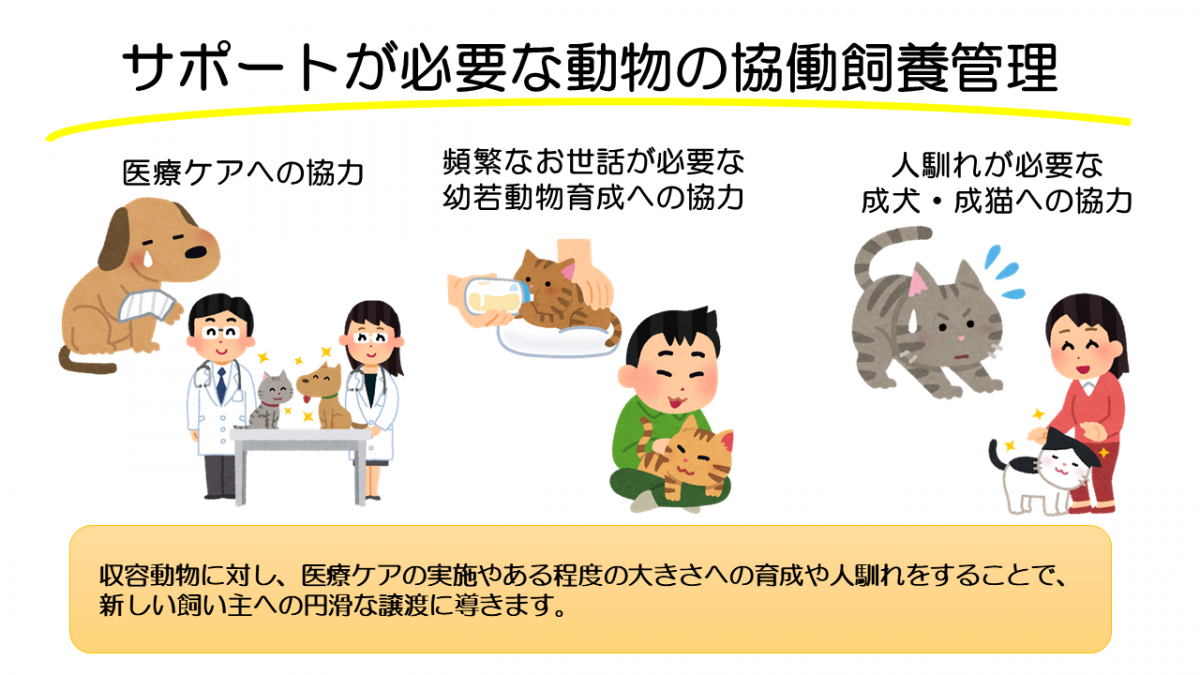

動物飼養管理サポート事業

週齢問わず動物の状態や預託先の経験等に応じ、動物の治療・育成・人馴れ等を目的としてサポーターや動物病院に預けることで、早期譲渡につなげます。(従来の「飼養管理等サポート事業」「子猫育成サポート事業」を統合・拡充し、令和6年度より開始。)

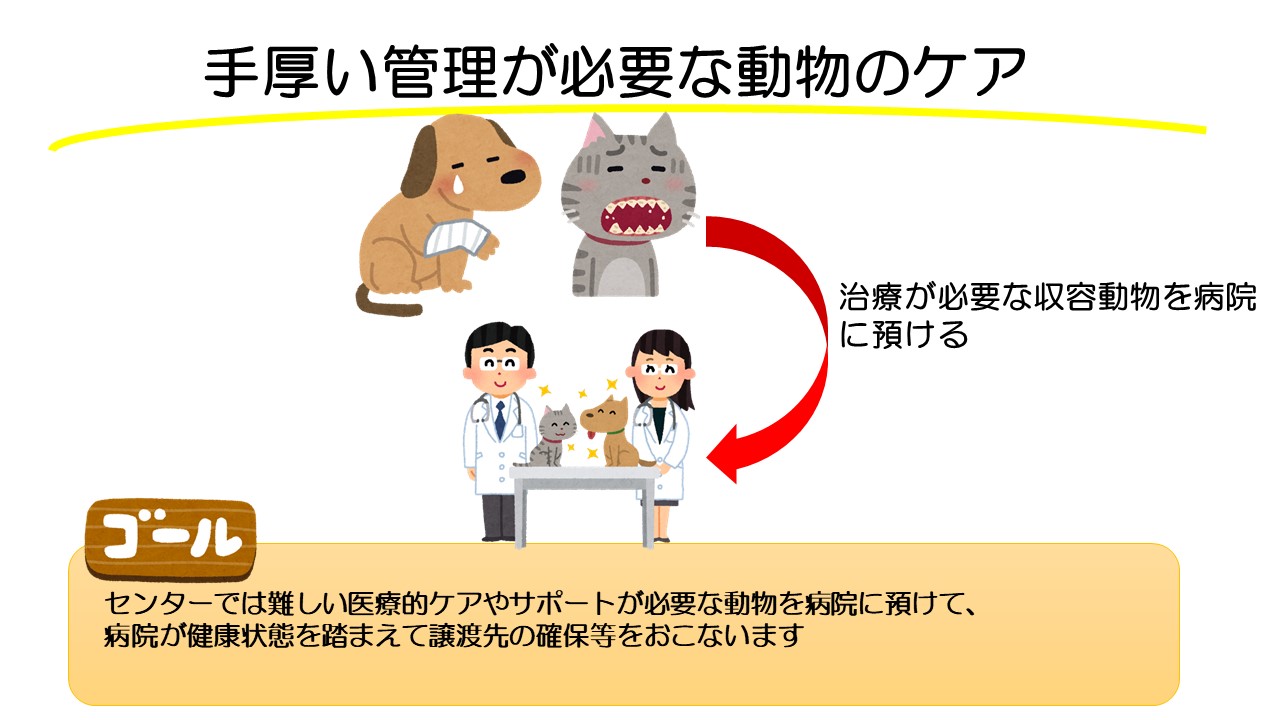

細やかなケアや治療を必要とする犬猫について、公益社団法人大阪府獣医師会に日々の飼養管理や治療、そして譲渡先の確保等までを委託しています。

事業の流れ

- 1:府の収容動物のうち、当面の間、治療や細やかなケアが必要と判断される動物を選定。

- 2:公益社団法人大阪府獣医師会会員病院のうち受入可能な病院に動物を搬入。

- 3:動物病院のケアによって譲渡可能な状態になった時点で府に返還。

離乳直後の猫

人への馴化が必要な犬

| 実施年度 | 内容 |

|---|---|

| 令和5年度 | 犬2頭 猫16匹 |

| 令和4年度 | 犬3頭 猫19匹 |

| 令和3年度 |

犬12頭 猫14匹 |

| 令和2年度 | 猫16匹 |

| 令和元年度 | 猫29匹 |

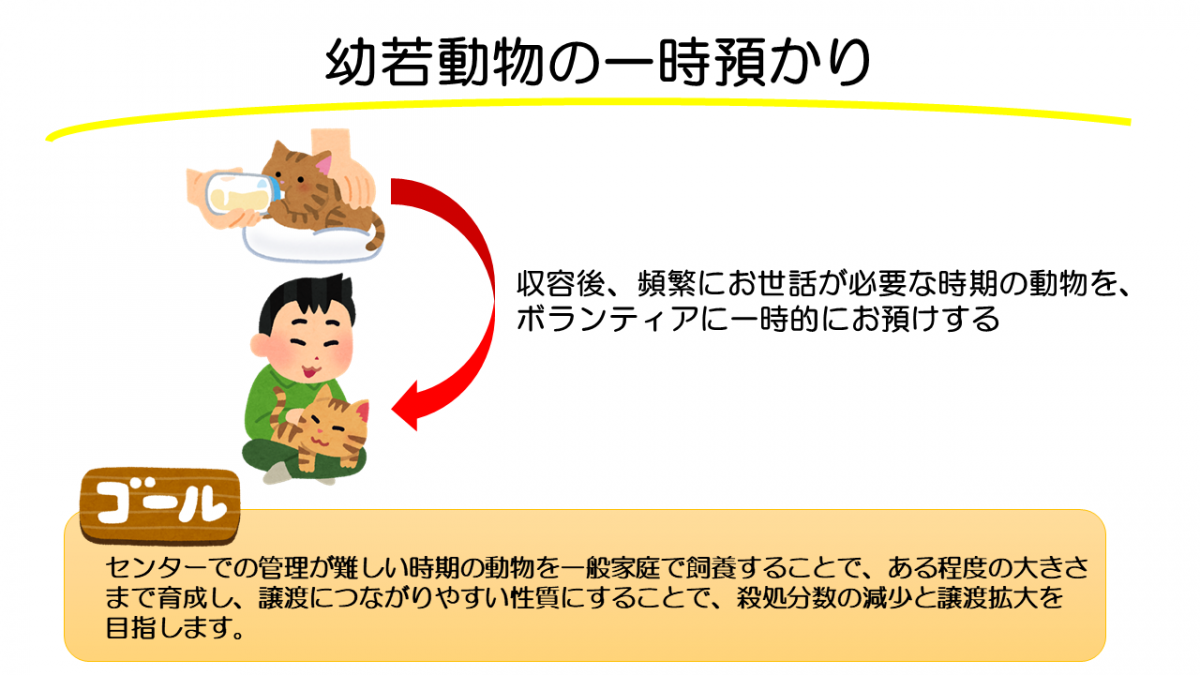

授乳期・離乳期などの頻繁にケアが必要な幼若動物について、動物育成サポーター(ボランティア)に預け、適切な時期になるまでの間、飼養などのサポートをしていただいています。動物を育成する際に必要となる物資は基金を活用し、動物に治療の必要があれば治療費にも基金を活用する場合があります。

事業の流れ

- 1:当センターの収容動物のうち、一定の条件の幼若動物を選定。

- 2:当該動物を動物育成サポーターに預託。

- 3:動物育成サポーターが飼養中の動物の状況を当センターに随時報告。

- 4:適切な時期になれば当センターに返還。

府民ボランティア宅での子猫の様子

| 実施年度 | 内容 |

|---|---|

| 令和5年度 | 8匹 |

| 令和4年度 | 16匹 |

| 令和3年度 |

23匹 |

| 令和2年度 | 27匹 |

| 令和元年度 | 31匹 |

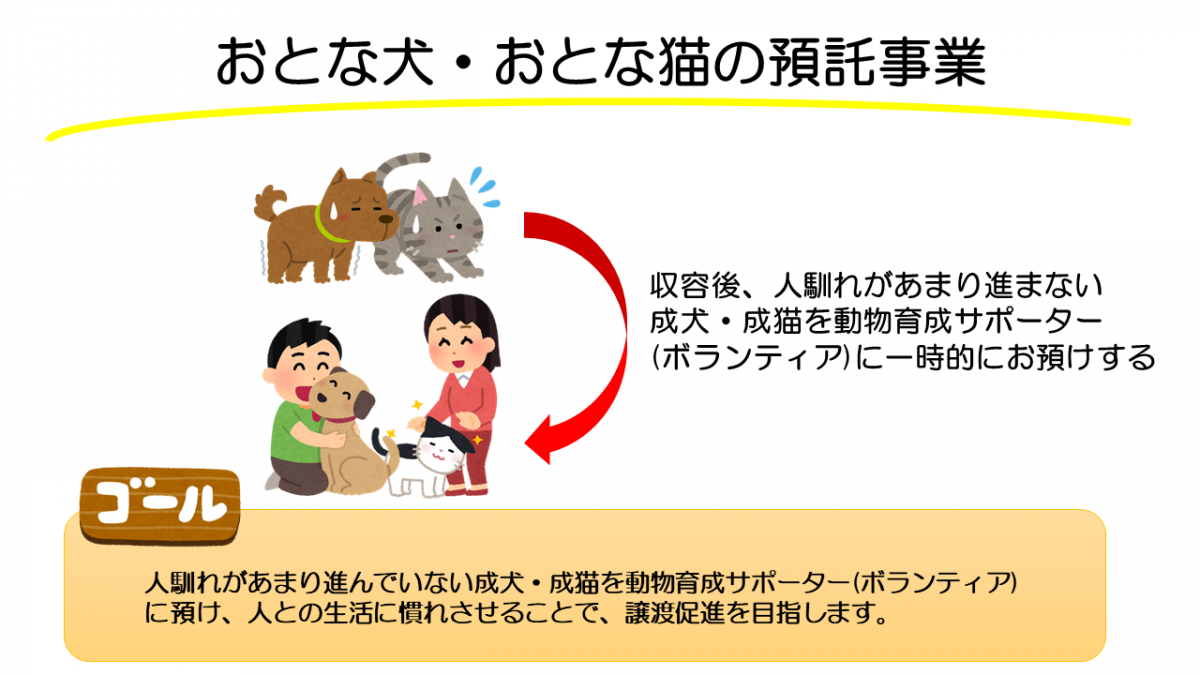

センターで長期間収容されている、人なれがあまり進んでない成犬・成猫について、飼養を育成サポーター(府民ボランティア)に預託し、預かっていただく間に動物の⼈なれなどを行っていただいています。犬猫を育成する際に必要となる物資については基金を活用しています。

事業の流れ

- 1:府の収容で成⽝・成猫のうち、対象となる動物を選定。

- 2:最大6カ月を預託期間として、センターにて動物と必要物品を育成サポーターにお預け。

- 3:育成サポーターは必要に応じて動物の育成状況を府に報告。

- 4:預託期間が満了次第センターに返還。

動物緊急保護事業

動物の適正な飼養継続が困難となった事態が生じた場合であって、動物取扱事業者や多頭飼養者が府への所有権放棄に同意せず、そのままの状態を放置すると動物の生命や健康が確保できないおそれがある場合に、協力団体と連携し、動物を保護し、適正な飼養や医療等を行います。(令和6年度から開始)