ここから本文です。

なにわの伝統野菜

メニュー

「なにわの伝統野菜」とは

なにわの伝統野菜25品目

販売・イベント情報

写真・ロゴマークの利用について

「なにわの伝統野菜」とは

大阪は江戸時代「天下の台所」と呼ばれたように、古くから食文化が栄え、その食文化を支える大阪独特の野菜が多数ありました。しかし、戦後、農産物の生産性を上げるための品種改良や農地の宅地化、食生活の洋風化が進み、地域独特の歴史や伝統を有する品種が次々に店頭から消えていきました。

近年、こうした伝統ある野菜を見直そうという機運が高まり昔ながらの野菜を再び味わってもらえるよう、大阪府では関係機関と協力し、各地域の農業者が守ってきた「なにわの伝統野菜」の発掘と復活に取り組んできました。

New! 令和7年10月より、「石川早生芋」をなにわの伝統野菜として新たに認証し、合計25品目となりました。

「なにわの伝統野菜」の基準

-

(1)昭和初期以前(概ね100年前)から大阪府内で栽培されてきた野菜

(2)苗、種子等の来歴が明らかで、大阪独自の品目、品種、栽培方法によるもの、又は府内特定地域の気候風土に育まれたものであり、栽培に供する苗、種子等の確保が可能な野菜

(3)府内で生産されている野菜

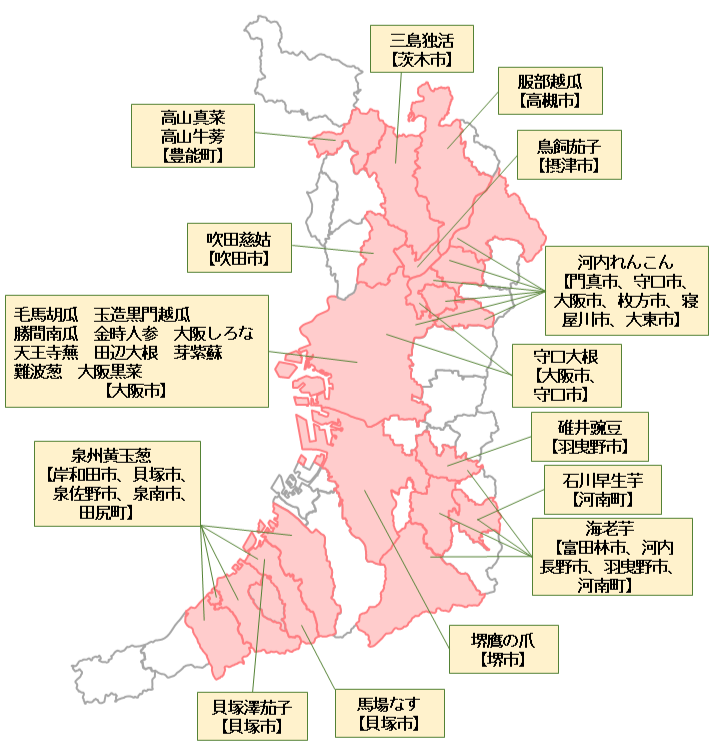

なにわの伝統野菜の原産地市町村

- リーフレット「なにわの伝統野菜」について(PDF:1,025KB)

- 「なにわの伝統野菜認証制度」について

- 「なにわの伝統野菜」を購入できる農産物直売所について

- 「なにわの伝統野菜」の種苗を購入できる種苗店について

なにわの伝統野菜25品目

石川早生芋(いしかわわせいも)

- 原産地 河南町

- 発祥時期 飛鳥時代

- 収穫時期 9月~10月上旬

- 南河内郡石川村(現河南町)を原産とし、聖徳太子が墓地を磯長村(現太子町)の叡福寺に造営された時に、奈良法隆寺から持参した芋の一株が、土地に適し付近の篤農家によって改良されたのが始まりといわれている。

別名「襟かけ」とも呼ばれ、葉柄の下の方に着物の襟をかけたような状態で黒褐色の部分が現れる。

海老芋(えびいも)

- 原産地 富田林市、河内長野市、羽曳野市、河南町

- 発祥時期 大正時代

- 収穫時期 10月下旬から12月

- 古来より旧南河内郡彼方、西浦、喜志、千代田で、唐の芋が栽培されてきたが、保水力と養分に富んだ土壌特性を活かし、頻繁に土寄せをすることにより、湾曲した海老芋が作り上げられた。

特に西板持地域で栽培されている「富田林の海老芋」は、農林水産省の地理的表示(GI)保護制度に登録されている。 <参考>「富田林の海老芋」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

河内れんこん(かわちれんこん)

- 原産地 門真市、守口市、大阪市、枚方市、寝屋川市、大東市

- 発祥時期 明治時代

- 収穫時期 10から3月

- 北河内の旧茨田郡は、低地で水はけが悪く、古くから水稲栽培の代わりに蓮根の生産地となっていた。

地域に自生していた在来の蓮根を、池や沼に植えて育てたのが栽培の始まりとされる。

大阪黒菜(おおさかくろな)

- 原産地 大阪市

- 発祥時期 明治時代

- 収穫時期 10月下旬から3月中旬

- 明治10年代には大阪市内において、自家消費用の野菜として栽培されていた漬菜の一種。葉身は厚く、色は濃い緑色で、厳寒期になるほど光沢を増し黒光りする。

馬場なす(ばばなす)

- 原産地 貝塚市

- 発祥時期 大正時代

- 収穫時期 4から10月

- 大正時代に貝塚市を中心とした泉州地域の山間部で栽培されていた水なすの一種。果実の形は中長で皮が非常に薄く、果肉は緻密で、水分を多く含んでいる。

貝塚澤茄子(かいづかさわなす)

- 原産地 貝塚市

- 発祥時期 室町時代

- 収穫時期 4から7月

- 室町時代の文献である『庭訓往来』には「澤茄子(ミヅナスビ)」の記載があり、「澤」は近木郷(現・貝塚市)の澤村を指しているとの推察から、水なす栽培の歴史は室町時代にまで遡ると考えられます。果実の形は巾着系で縦溝があり、果皮は薄赤紫色。果肉は緻密で水分を多く含んでいます。

堺 鷹の爪(さかいたかのつめ)

- 原産地 堺市

- 発祥時期 明治時代

- 収穫時期 8から10月

- 泉北郡(堺市)東陶器村、西陶器村、八田荘村、久世村他で栽培されていたとうがらしの辛味種。果実は約3cmと小型で、房成りではなく、天を向いて1節ごとに1つずつ着果する特徴(習性)がある。辛味が強く、香りがよい。

難波葱(なんばねぎ)

- 原産地 大阪市

- 発祥時期 江戸時代

- 旬の収穫時期 12から2月

- 大阪市難波周辺で江戸時代からさかんに栽培されていたことから「難波葱」と呼ばれる。口碑によれば和銅4年(西暦711年)頃に難波から京都の九条地区に伝わり、改良されて九条ねぎになったと言われ、また、鴨肉とねぎが入ったうどんを「鴨なんば」と呼ぶのは、難波葱に由来するとも言われている。葉の繊維がやわらかく、強いぬめりと濃厚な甘みが特徴で、株立(分けつ)が多いという性質は、明治時代の文献にも紹介されている。

毛馬胡瓜(けまきゅうり)

- 原産地 大阪市

- 発祥時期 江戸時代

- 収穫時期 7月

- 大阪市都島区毛馬町が起源とされる黒いぼきゅうり。果実は長さが約30センチメートル、太さ約3センチメートルで、果実の先端部よりの3分の2は淡緑白色からやや黄色気味となり、末端部には独特の苦みがある。果肉は歯切れよく、奈良漬けに重宝されていた。

玉造黒門越瓜(たまつくりくろもんしろうり)

- 原産地 大阪市

- 発祥時期 江戸時代

- 収穫時期 6から8月

- 大阪城の玉造門(黒門)付近が発祥地。果実は長さ約30センチメートル、太さ約10センチメートルの長円筒型。色は濃緑色で、8から9条の白色の鮮明な縦縞がある。

勝間南瓜(こつまなんきん)

- 原産地 大阪市

- 発祥時期 江戸時代

- 収穫時期 7から8月

- 大阪市西成区玉出町(旧勝間村)が発祥地。1キログラム程度の小型で縦溝とコブのある粘質の日本かぼちゃ。果皮は濃緑色だが、熟すと赤茶色になり甘みが増す。

金時人参(きんときにんじん)

- 原産地 大阪市

- 発祥時期 江戸時代

- 収穫時期 12から2月

- 江戸時代から昭和初期にかけて大阪市浪速区付近の特産であり、「大阪人参」と呼ばれていた。根の長さは約30センチメートルで深紅色、肉質は柔らかく甘味と香気が強い。

大阪しろな(おおさかしろな)

- 原産地 大阪市

- 発祥時期 江戸時代

- 収穫時期 周年

- 江戸時代から栽培が始まり、大阪市の天満橋付近で栽培が盛んだったため、「天満菜(てんまな)」とも呼ばれる。早生種、中生種、晩生種があるが、いずれも葉柄(ようへい)が鮮明な白色で平軸である。

天王寺蕪(てんのうじかぶら)

- 原産地 大阪市

- 発祥時期 江戸時代

- 収穫時期 11から1月

- 大阪市天王寺付近が発祥で、葉の切れ込みが深い切葉と葉の切れ込みが浅く葉の形が丸い丸葉の2系統がある。いずれも根は純白扁平で甘味が強く、肉質が緻密である。蕪が地面から浮き上がったように成長することから「浮き蕪」とも呼ばれていた。野沢菜の祖先という言い伝えがある他、与謝蕪村や正岡子規にも詠まれている。天王寺蕪の漬物は絶品です。

田辺大根(たなべだいこん)

- 原産地 大阪市

- 発祥時期 江戸時代

- 収穫時期 11から1月

- 大阪市東住吉区の田辺地区の特産であった白首(しろくび)大根。根の形は白色の円筒形で、末端が少し膨大して丸みを帯び、葉には毛(もう)じと呼ばれるトゲがない。肉質は緻密、柔軟で甘味に富む。

芽紫蘇(めじそ)

- 原産地 大阪市

- 発祥時期 明治時代

- 収穫時期 周年

- 明治時代初期、大阪市北区源八付近で栽培がさかんであったため、芽紫蘇等の芽物が「源八(げんぱち)もの」と呼ばれるようになった。青芽と赤芽があり、独特の香気と色合いをもつ。

服部越瓜(はっとりしろうり)

- 原産地 高槻市

- 発祥時期 江戸時代

- 収穫時期 7から8月

- 高槻市の塚脇地区で江戸時代から栽培されている。果実は淡緑白色で淡く白い縞があり、30センチメートル程度まで大きくなる。糟漬けにすると食感がよく、現在でも「富田漬」等の名称で販売されている。

鳥飼茄子(とりかいなす)

- 原産地 摂津市

- 発祥時期 江戸時代

- 収穫時期 7から9月

- 摂津市の鳥飼地区で江戸時代から栽培されている丸なす。京都の賀茂(かも)なすに似るが、やや下ぶくれで、皮が柔らかく、果肉が緻密で独特の甘味がある。

三島独活(みしまうど)

- 原産地 茨木市

- 発祥時期 江戸時代

- 収穫時期 2から3月

- 茨木市を中心に三島地域で江戸時代から栽培されている。独特な促成軟化技術で純白で太く大きく、香り高く柔らかな食感なものが生産されている。

吹田慈姑(すいたくわい)

- 原産地 吹田市

- 発祥時期 江戸時代

- 収穫時期 12月

- 吹田市で江戸時代以前から自生していたクワイ。現在流通している大型の中国クワイとは異なる小型のクワイで、えぐ味が少なく、栗のようなほくほくした甘さがある。

泉州黄玉葱(せんしゅうきたまねぎ)

- 原産地 岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、田尻町

- 発祥時期 明治時代

- 収穫時期 4から5月

- 泉南地域で明治時代に選抜された黄色玉ねぎ。代表的な品種は、今井早生(いまいわせ)や貝塚極早生(かいづかごくわせ)がある。食感はみずみずしく柔らかく、甘味が強い。早生のものほど、形が扁平となる。

高山真菜(たかやままな)

- 原産地 豊能町

- 発祥時期 江戸時代

- 収穫時期 12から3月

- 豊能町高山地区で江戸時代から栽培されているアブラナ科のつけな類。全長が20から30センチメートルで、茎の部分が柔らかく甘みがあり、なばなとしても利用できる。

高山牛蒡(たかやまごぼう)

- 原産地 豊能町

- 発祥時期 江戸時代

- 収穫時期 12月

- 豊能町高山地区で江戸時代から栽培されている牛蒡。太いものは中が空洞になり、つめもの料理に向く。香りが良く、柔らかいのが特徴。

守口大根(もりぐちだいこん)

- 原産地 大阪市、守口市

- 発祥時期 安土桃山時代

- 収穫時期 12月

- 大阪天満宮周辺を発祥とする「大阪宮前大根」の香の物を豊臣秀吉が「守口漬」と名付け「守口大根」と呼ばれるようになった。太さ数センチメートルに対し、長さ約1メートルと細長い。糟漬けに利用される。

碓井豌豆(うすいえんどう)

- 原産地 羽曳野市

- 発祥時期 明治時代

- 収穫時期 4から5月

- 明治時代に羽曳野市碓井地区にアメリカ合衆国から導入され、改良されたむき実用えんどう。小型でさやと豆の色合いが淡いが、甘みが強い。

「なにわの伝統野菜」に関する販売・イベント情報

「なにわの伝統野菜」に関する販売やイベント情報をお知らせします。

南河内地区

- 農業者・農業者団体・イベント名称等

デイリーカナートイズミヤ松原中央店 - なにわの伝統野菜の種類 等

難波葱

大阪エコ農産物の認証を受けた「まったら愛っ娘 松原育ち」ブランドの難波葱を販売しています。

日本古来の葱のため、柔らかく、香りが強く優しい味なので、ぜひ一度お買い上げのうえご賞味ください。

生産者(JA大阪中河内松原地区難波葱部会)が直接持ち込んだものを販売するため、とても新鮮です。 - 開催日時・開催場所

デイリーカナートイズミヤ松原中央店 - 連絡先

松原市田井城1丁目1番1号

072-337-1238

その他

- 農業者・農業者団体・イベント名称等

難波葱のレシピ掲載

野菜ソムリエコミュニティおおさか - なにわの伝統野菜の種類 等

難波葱

下記ホームページに、難波葱のレシピを掲載しています。

ぜひご覧ください!

野菜ソムリエコミュニティおおさか(外部サイトへリンク) - 開催日時・開催場所

- 連絡先

野菜ソムリエコミュニティおおさか

yscosaka831@gmail.com

写真・ロゴマークの利用について

PRを目的として写真・ロゴマークを使用したい方は「写真等提供依頼様式」に必要事項を記入いただき、下記までお送りください。

写真等提供依頼様式:Word(ワード:18KB) PDF(PDF:126KB)

メール:CHISAN-CHISHOU@gbox.pref.osaka.lg.jp

FAX:06-6614-0913

※生産者・加工業者の方でロゴマークを使用したい方は「なにわの伝統野菜認証制度」についてをご覧ください。