ここから本文です。

認知症とは

認知症は誰もがなる可能性のある身近なものです

認知症とは、いろいろな原因で脳の細胞が損傷を受けたり、働きが悪くなることで、認知機能が低下し、さまざまな生活のしづらさが現れる状態を指します。

高齢化の進展により令和7年には府民の約3割が65歳以上の高齢者となり、そのうち約3人に1人は認知症又は認知症の手前の段階とされるMCI(軽度認知障害)となると見込まれています。

認知症は、誰もがなる可能性のある身近なものです。認知症の人と家族が安心して暮らせるよう一人ひとりが認知症を正しく理解し、地域で支えあっていくことが大切です。

認知症の主な症状

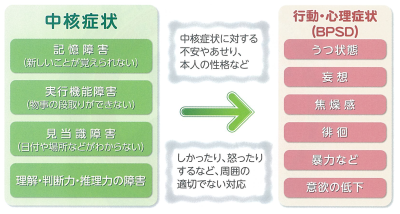

認知症の症状には、「中核症状」と、「行動・心理症状(BPSD)」があります。

「中核症状」とは、病気等により脳の細胞が壊れることによって直接起こる症状のことで、記憶障害、実行機能障害、見当識障害、理解・判断力の低下等がこれにあたります。

「行動・心理症状(BPSD)」とは、中核症状に加えて、本人の性格、環境、人間関係などの要因がからみ合って、引き起こされる症状で、うつ状態、妄想、徘徊等がこれにあたります。

中核症状は、進行のスピードに個人差はあるものの、進行していく症状である一方、行動・心理症状(BPSD)は、周囲の正しい理解による適切な支援や対応で改善することがあります。

※行動・心理症状(BPSD)のひとつである「徘徊」について「徘徊」という言葉を使ってその症状を表現することは、認知症に対する誤解や偏見を招く恐れがあることや本人や家族に配慮するため、「ひとり歩き」などと言い換える自治体の動きが広がっています。一方、言い換えをすることで深刻さが失われるとの指摘もあり、適切な言い換え表現が現在のところありません。

【引用:平成29年7月大阪府作成リーフレット「認知症になっても安心して暮らせるまちづくりに向けて」】

認知症を引き起こす主な病気

認知症を引き起こす主な病気には以下のようなものがあります。

| 主な病気 | 特徴 |

|---|---|

| アルツハイマー病 | 大脳皮質連合野や海馬領域を中心にβアミロイドというタンパク質のゴミ、続いてタウタンパクが神経細胞内に蓄積し、神経細胞のネットワークが壊れると発症します。比較的早い段階から記憶障害、見当識障害のほか、不安・うつ・妄想が出やすくなります。認知症の原因となる病気の中で最も多くを占めます。 |

| レビー小体型認知症 | パーキンソン症状や幻視を伴い、症状の変動が大きいのが特徴です。 |

| 前頭側頭型認知症 | 司令塔役の前頭前野を中心に傷害されるため、がまんしたり思いやりなどの社会性を失い、「わが道を行く」行動をとる特徴があります。 |

| 脳血管性認知症 | 脳梗塞、脳出血、脳動脈硬化などのために、神経の細胞に栄養や酸素が行き渡らなくなり、その部分の神経細胞が死んだり、神経のネットワークが壊れて、意欲が低下したり複雑な作業ができなくなったりします。 |

認知症は早期の診断と治療が大切

認知症は治らないから、病院に行っても仕方ないと考えていませんか?認知症も下記のような理由により、早期診断・早期治療が大切です。

- 記憶や意識が明確なうちに準備ができる

早期の診断を受け、症状が軽いうちに、本人や家族が病気と向き合い話し合うことで、介護保険サービスの利用など今後の生活の備えをすることができます。 - 治療により改善する場合がある

正常圧水頭症や慢性硬膜下血腫、脳腫瘍、うつ病によるものなど、早期に発見すれば、治療により改善可能なことがあります。 - 進行を遅らせることが可能な場合がある

アルツハイマー病には、進行をある程度遅らせることができる薬があり、早くに使い始めることが効果的と言われています。

また、脳血管性認知症では、生活習慣病の予防が進行予防につながります。

まずは、相談が必要かセルフチェックシートで確認してみましょう。

認知症に関する相談窓口

各市町村に認知症の相談窓口や、高齢者やその家族を支援するため、市町村が設置している高齢者に関する総合相談窓口である地域包括支援センター等があります。

認知症に関する受診先

認知症に関して、気になる症状がある場合は、まずはかかりつけ医の先生から、認知症の専門医を紹介していただきましょう。

その他、もの忘れ外来を標ぼうしている医療機関や精神科、診療内科、認知症疾患医療センター等でも診てもらえます。

かかりつけ医がいない場合は、上記の市町村の相談窓口や地域包括支援センターへ相談し、必要な医療機関の情報を紹介してもらうこともできます。

MCI(軽度認知障害)とは

日常生活に支障をきたす程度には至らないため認知症とは診断されないが、記憶障害と軽度の認知障害が認められ、正常とも言い切れない中間的な段階を「MCI(軽度認知障害)」と呼びます。

MCIには各種認知症疾患の前駆状態が含まれています。MCIと診断された人の半数以上に、その後アルツハイマー病等への進行がみられるとのデータがあります。

一方、この段階で脳の活性化を図ることや、運動習慣は認知症の予防に非常に重要です。

認知症の「予防」

「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味です。

運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の予防、社会参加による社会的孤立の解消や役割の保持等が、認知症の発症を遅らせることができる可能性が示唆されています。

若年性認知症とは

65歳未満で発症した認知症を「若年性認知症」といいます。

認知症のことや認知症の人への対応方法等を学びたい場合

府内各市町村において、認知症の人と家族への応援者である「認知症サポーター」を養成する「認知症サポーター養成講座」が開催されています。

約90分の講座で、認知症に関する基礎知識や認知症の人への対応方法等について学ぶことができます。

日常生活や社会生活等において認知症の人の意思が適切に反映された生活が送れるよう、認知症の人の意思決定に関わる人が、認知症の人の意思をできるかぎり丁寧にくみ取るために、認知症の人の意思決定を支援する標準的なプロセスや留意点を記載した「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」を厚生労働省が策定しています。

以下の厚生労働省ホームページで、ガイドライン及びガイドラインの研修動画等をご覧いただけます。