ここから本文です。

泉佐野市の学校支援地域本部

泉佐野市

佐野中学校区地域教育協議会

平成22年度

特色ある取組み

だんじり製作 第一小学校

泉州地域では岸和田祭りに代表されるだんじり祭りが、10月初旬に泉州各地域で行われ、年々盛んになってきています。しかしながら、本校区内の各町にはだんじりは一台もありません。

そこで、地区福祉委員会の協力のもと、校区の子どもたちと手づくりでだんじりを製作することになりました。子どもたちに活力を与え、郷土を愛する心を培い、併せて地域の文化活動の高揚を図ることを狙いとしています。

また、この活動を通して地域の人々がつながり、地域全体が活性化できることを願っています。

4月から毎日曜日、1人の大工さんを中心として10名くらいの物作りに関心のある方々が製作活動を重ねてきました。子どもたちはその見学と、土曜日を中心に色塗りや旗などの小物の製作を担当しました。

1年かけて製作しただんじりがいよいよ出来上がり、10月3日に試験引きをする運びとなりました。やはり、思いもかけないところのゆるみなそが見つかり、調整することが出来ました。

残るは本番ですが、クリアしなければならない問題点も多々あり、翌年回しとなりました。

「音楽鑑賞会2010! 音楽っておもしろいな!」 第二小学校

11日22日(月曜日)、3時間目に低学年、6時間目に高学年を対象とした「音楽鑑賞会」が開催されました。

これは例年行っている取組みで、子どもたちはとても楽しみにしています。来てくださるボランティアの方は職業等さまざまですが、本校の職員も含めて「音楽」という共通の趣味を通して集まった仲間で、毎年メンバーに多少の変動はありますが、いつも趣向を凝らした内容で子どもたちを楽しませてくれています。

学校では、子どもたちが楽しみながら音楽への興味・関心を高めるひとつの切り口として、ありがたく活用させてもらっています。珍しい楽器についての説明や実際に音を聞かせてくれたり、演奏の合間にユーモアあふれる楽しい話を織り交ぜながら熱演してくれ、毎回あっという間に時間が過ぎてしまいます。

この「音楽鑑賞会」は、子どもたちにとって心から楽しみにしている催しのひとつであることは、間違いありません。

「安全見守り隊の活動」 第三小学校

「第三小学校区登下校見守り隊」の活動は、平成17年度から始まりました。福祉委員会をはじめとして、町会、長生会、子ども会、PTA、教職員などで構成されています。本年度も、約60名の方々がボランティアとして登録・活動しています。

活動内容としては、毎日の登下校時に通学路で見まもり活動を行っています。特に下校時には通学路の4-5ポイントの地点を中心に、1日に2回から3回行っています。各ポイントには少ないところで2名、多い所では5-6名の方が立っています。

子どもたちからも自然に「おはようございます」「さようなら」といったあいさつの声が出るなど、生徒指導面での効果も出ています。また、「○○ちゃんはまだや。」とか「今日は全員登校した。」など、通るこどもたちの顔と名前を全て把握されている方もいます。まさに、小規模校ならではの効果を上げています。

親子で作ろう! 末広小学校

末広小学校では、校区に住む人たちが子どもを中心にさまざまな取組みをおこなう中で、お互いが知り合い、つながりあって、子どもたちを育んでいこう、という趣旨で様々な活動を行ってきました。おやこ製作の取組みはその一つです。

本年度は、各学期ごとに一回ずつの会を行い、手作りのオモチャや飾り物などを親子で楽しく作っています。

毎回ボランティアの方が4-5人来てくださり、指導をしてくださいます。そして、70-50人程の保護者と子どもたちが集まり、楽しく製作活動をしています。

平成21年度

特色ある取組み

野菜作り広場 第一小学校

校区の農家の方のご厚意により5aほどの畑を提供していただき、野菜作りをすることになりました。クラブ員は15名ほどですが、保護者や地域のボランティアの方々も参加していただき、和気あいあいと農作業をすることができました。

9月26日に種まきや移植した野菜が約1月ほどで収穫ができるほどに成長しました。この間毎土曜日に水やり、草引き、肥料やり等の作業をし、育てることの喜びと共に、農家の方の苦労も少しは理解できました。

物作り広場

校区の松原町では5年前に町の有志が集まり子どもだんじりを作りました。これが子どもたちにとって毎年の大きな楽しみの一つになっています。そればかりではなく、保護者や地域の人々を巻き込むことにより大きな町おこしとなりました。

今、地域芸能復活の動きがある中で「地車」にあこがれを持っている子どもも多い。一小の子どもたちに活力を与える起爆剤として「子ども地車」を作ろうと物作りの好きな有志が毎日曜日に集まり悪戦苦闘しています。子どもたちにできることはできるだけ子どもの手で作ります。祭りが実施されれば学校と地域を結ぶ大きな力となるでしょう。

餅つき大会

6月から開始した「土曜広場」ようやく軌道に乗りつつあります。お互いの親交を深める意味とこの1年を締めくくる意味で合同の餅つき大会をしました。風の強い寒い日が続いていましたが、この日だけは天気もよく暖かい日でした。各広場の会員とそれぞれの講師、世話役、保護者、地域のボランティアが一堂に集まり、楽しいひとときを過ごしました。

おもちゃ作り広場

子どもたちにとって遊ぶ道具や機器があふれている今、自分でものを造る意欲や楽しみが失われつつあります。こんな子どもたちにまずは機会を与え知らせることが大切であると、学期に1回おもちゃ作りをしています。

できるだけ身の回りにある廃物を使って簡単にできるものを考えています。その過程を通していろいろな発見をし、次への意欲につながるよう配慮して下さっています。担当者の話では子どもの発想は非常に柔軟で目を見張るような作品が次々と誕生しやりがいを感じるとのことです。

平成20年度

特色ある取組み

安全、読み聞かせ

地域、家庭が手をつなぎ、力を合わせて子ども達を見守っていき、地域、学校、家庭が一体となり力を合わせて、笑顔あふれる明るい地域になってほしいとの願いで活動しています。活動を広く深いものとするために啓発をかねて冊子を作ったり、ポスターを掲示したり配布するなど、広報に力を入れています。

安全

地域の子ども達は地域ぐるみで見守っていこうと総勢100名以上の方々がボランティアとして子ども達の安全、安心を見守ってくださっています。地域の方々と子ども達が毎日出会うことにより、つながりが深まってきています。保護者の方々とも少しずつですが広がってきています。

読み聞かせ

絵本の大切さ、読み聞かせの大切さはもとより、読み聞かせを通し、読み手と聞き手の、これはルピナスさんと子ども達、又家族と子ども達などですが、コミュニケーションをとることにより心が通じる気持ち、温かいものを感じる気持ちを感じてほしいと思います。

日根野中学校区地域教育協議会

平成22年度

特色ある取組み

ボランティア活動 上之郷小学校

本校学校図書館の蔵書データをデータベース化し、バーコード管理ができるようになった。

成21年度待つから22年度にかけて、図書ボランティアの方々を中心に学校の教職員も協力し、学校図書館所蔵書約6,000冊の電子データ化を行った。5月でほぼ入力を完了し、6月より児童の図書委員会の仕事として本の貸出・返却業務がバーコードでできるようになった。蔵書の検索やクラス別の貸出数など、コンピュータによる管理ができ、子どもたちの読書活動が活性化された。

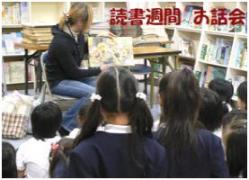

読書週間に図書ボランティアによるお話会、栞のプレゼント

読書週間に図書ボランティアの方々によるお話会(読み聞かせ)を行った。また、読書週間に読んだ本の冊数により、ボランティアの方々が作ったしおりをプレゼントした。

花植えボランティア

今年度行われた校舎の耐震補強・改修工事が終了し、きれいになった校舎にあわせて、きれいな花で校舎を囲むようにプランターに花を植えた。学校支援コーディネーターが中心となり、ボランティアを募って準備から当日の運営、片づけまで行った。

昔ながらの米作り体験 大木小学校

5年生の総合学習の1つとして「昔ながらの米作り体験学習」をしています。

お米づくりは、田植えや稲刈りだけでなく、種籾から苗を育てることから始めます。稲刈りと同時に「だけがけ」、そして足踏み式脱穀機を使った脱穀体験、総仕上げとして「餅つき体験」を行います。

地域の支援がなければとても体験できない、盛りだくさんの活動です。

放課後見守り活動 大木小学校

ひまわり(特認児童・保護者)からの「放課後すぐに家に帰るのではなく、運動場で友だちと遊んで帰りたい」という声を聞き、地元のボランティアの方が協力して「放課後見守り活動」を平成21年4月から始めてくれました。

運動場の隣りにある町内会館で私服に着替え、宿題を済ませた後、運動場で遊びます。大木小学校の運動場は、放課後、地域の児童公園に変身。地元児童と下校時刻まで仲良く遊ぶ姿が見られます。

平成21年度

特色ある取組み

放課後見守り活動 大木小学校

ひまわり(特認児童・保護者)からの「放課後すぐに家に帰るのではなく、運動場で友だちと遊んで帰りたい」という声を聞き、地元のボランティアの方が協力して「放課後見守り活動」を21年4月から始めてくれました。運動場のすぐ隣りにある町内会館で私服に着替え、宿題を済ませた後、運動場へ遊びに出ます。大木小学校の運動場は、放課後、地域の児童公園に変身。地元児童と下校時刻まで仲良く遊ぶ姿が見られます。

昔ながらの米作り体験

5年生の総合学習の1つの活動として「昔ながらの米作り体験学習」をしています。お米づくりは、田植えや稲刈りだけでなく、種籾から苗を育てることから始めます。稲刈りと同時に「だけがけ」、そして足踏み式脱穀機を使った脱穀体験、総仕上げとして「餅つき体験」を行います。地域の支援がなければとても体験できない盛りだくさんの活動です。

平成20年度

特色ある取組み

昔ながらの米作り体験

- 山間部にあり、近隣には田畑が広がっている。しかし、子どもたちは、ほとんど農作業の経験がない。

- お米づくりは、田植えや稲刈りだけでなく、種籾から苗を育てることから始めた。稲刈りと同時に「だけがけ」、そして足踏み式脱穀機を使った脱穀体験、総仕上げとして「餅つき体験」を行った。

地域の支援がなければとても体験できない盛りだくさんの活動である。 - 地域の既存の組織の協力を得た上で、学校支援コーディネーターが、細部にわたる調整によって実施できた取組みである。

収穫したお米を全校児童で餅つきをしました

新池中学校区地域本部

平成21年度

特色ある取組み

土曜日学習会 佐野台小学校

地域の学習ボランティアの方の指導により、子どもたちの家庭学習の習慣化を図り、子どもたちによりよく生きた行くための生活の知恵や考え方を養う。

- 場所:佐野台小学校

- 時間:毎月第二土曜日の午前10時から12時まで

- 学習内容:1コマ 学習会(算・国を中心とした自主学習)、2コマ 物作り・国際理解・地域の人の話等

あいさつ運動

毎日、学校の通学路の交差点や正門の地域の支援ボランティアの方が立ち、子どもの見守りとともにあいさつ運動を行ったいただく。学校の児童会も挨拶運動を学期に1回1週間校門に立ち、あいさつ運動を行っている。

第三中学校区地域本部

平成21年度

特色ある取組み

「挨拶運動・立ち番・下校時放送」 北中小学校

毎日、校門での挨拶運動。

また、学校近くの交差点や踏切付近で交通安全立ち番。そして、下校時には鶴原・下瓦屋会館より、低・中・高学年の下校時間に合わせて、地域に向けてお知らせの放送。このようにして、地域の方々に子どもとのふれあいや安全活動を図っていただいています。

親子陶芸教室 長坂小学校

親子がふれあいながら陶芸に親しみました。あまり経験したことがない陶芸用の粘土を練り、「どんなお皿を作ろうかな」「どんなコップにしようかな」と色んなアイディアを出しながら、楽しい時間を親子で過ごしました。個性豊かなお皿やコップがたくさん並べられ、世界に一つだけの自分の作品が出来上がりました。

百人一首大会

この百人一首大会は、子どもたちの居場所づくりと親子のふれあい活動の場として実施されました。参加児童が、低学年・中学年・高学年に別れて対戦しました。また、高学年の部には飛び入りで教師チームも加わり勝負にこだわりながらも楽しいひとときを過ごしました。事前に百人一首を覚えてきた子どもおり、「春の夜の」と読み手が歌い始めると「はい!」と素早く可愛い手がカルタを仕留めます。

長南中学校区地域本部

平成21年度

特色ある取組み

高齢者との交流会 長南小学校

11月に、2年生の児童と地域のお年寄りの方々との交流会を行いました。昔の遊びを教えてもらいながら一緒に遊んだり、お話ししたり、手作りのプレゼントを渡して、楽しい時間をすごしました。約90名の方が参加してくださり、毎年楽しみにしていただいています。

安全見守り活動とあいさつ運動

たくさんの方々が、毎朝通学路に立ち、子どもたちの安全を見守り、やさしく声かけをしてくださっています。あいさつする子が増えたと喜んでいただいたり、登校状態が心配な時は教えていただいたりと、子どもたちの健やかな成長を支えてくださっています。

2学期に、学校や児童会から感謝状を贈りました。

ゲストティーチャー

5年生では、伝統文化の「佐野くどき」と「さんや踊り」を、教えてもらいました。6年生では、地域の方からの聞き取りを行い、互いに尊重する生き方について考えました。また、ご厚意で作っていただいた温かい「みそ」をご馳走になり、地域の食文化も体験することができました。