ここから本文です。

事業主の皆さんへ

【NEW】シンポジウム「採用と人権」~部落地名総鑑事件から50年~のアーカイブ配信を開始しました!

公正な採用選考について

採用選考は、人の一生を左右しかねない重要な意味を持っています。

- 「人を人としてみる」人間尊重の精神、すなわち応募者の基本的人権を尊重する

- 応募者のもつ適性・能力を基準として採用選考を行う

- 応募者に広く門戸を開く

就職の際の採用選考においては、上記の3点を基本的な考え方として実施することが重要です。

詳しくは、大阪府商工労働部発行の冊子「採用と人権」のページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

事業主の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

公正採用選考人権啓発推進員制度について

大阪府では、企業内における適正な人事管理システムの確立、企業内での同和問題をはじめとする人権問題研修の実施について、中心的な役割を果たしていただく「公正採用選考人権啓発推進員」の選任をお願いしています。

対象事業所:常時使用する従業員数が25名以上の事業所(大阪府においては、公益性の高い社会福祉法人、医療法人、学校法人や、事業として個人情報を取り扱うことの多い職業紹介事業者や結婚紹介事業等については、25人未満の事務所であっても「推進員」の設置をお願いしています。)

該当する事業所の事業主の皆さまは、推進員の選任をお願いします。

(詳しくはこちら:公正採用選考人権啓発推進員制度の紹介)

詳しいことは、大阪府商工労働部雇用推進室(電話番号:06-6210-9518)までお問い合わせください。

公正採用選考人権啓発推進員研修

大阪府では、大阪労働局と連携して、新しく推進員として選任された新任推進員を対象とした公正採用選考人権啓発推進員「新任・基礎研修」を実施しています。

(詳しくはこちら:公正採用選考人権啓発推進員「新任・基礎研修」のご案内)

- 新任・基礎研修の講座を1年以内にすべて受講し、レポートの提出など修了要件を満たされた方には、大阪府知事名で修了証書を交付させていただきます。

- 統一応募用紙の趣旨について

高等学校(盲・聾・養護学校の高等部を含む)又は中学校新規卒業者が就職の際に使用する近畿高等学校統一応募用紙、職業相談票(乙)では、応募者の適性と能力に基づく公正な採用選考という趣旨に沿って、「本籍」「家族」「保護者氏名」欄や保護者に係る「本人との続柄」「年齢」欄、「身体状況」欄の「胸囲」・「色覚」欄等の項目が削除されています。

大阪府内の職業能力開発校や各大学等においても、同様の取扱いがなされています。

事業主の皆さまは、この統一応募用紙の趣旨を十分ご理解いただき、面接時においても本人の適性と能力に関係のない質問等は行わないようお願いします。

シンポジウム「採用と人権」~部落地名総鑑事件から50年~を開催しました。

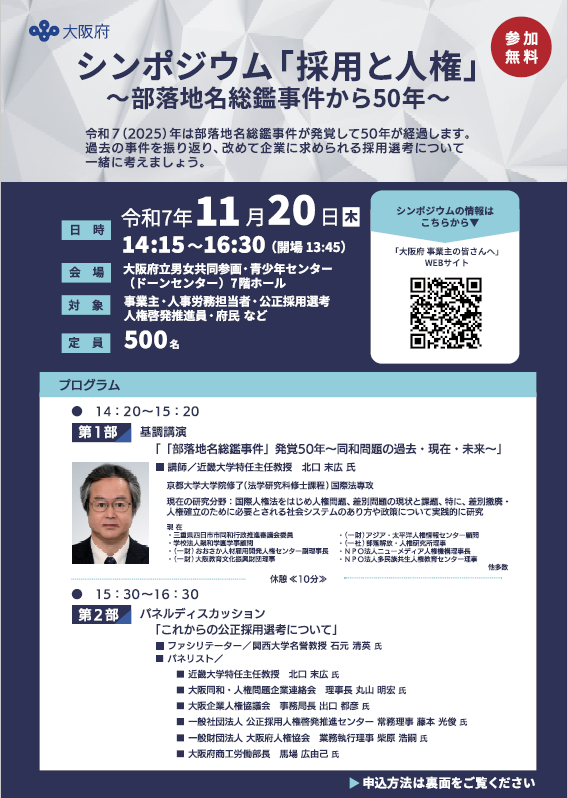

令和7(2025)年は、昭和50(1975)年11月に発覚した、『部落地名総鑑事件』から50年が経過する節目の年であることから、改めて、企業に求められる採用選考を皆さまと一緒に考えるため、事業主や人事労務担当者などを対象に、シンポジウムを開催しました。「大阪府公式YouTubeチャンネル」にて、アーカイブ配信しております。

~アーカイブ配信はこちら (大阪府公式チャンネル) ~

- 主催者挨拶(外部サイトへリンク)

- 第1部

基調講演「部落地名総鑑事件」発覚50年~同和問題の過去・現在・未来~【前半】(外部サイトへリンク)

基調講演「部落地名総鑑事件」発覚50年~同和問題の過去・現在・未来~【後半】(外部サイトへリンク)

【基調講演レジュメ】(ワード:213KB) PDF:4,041KB) - 第2部

パネルディスカッション「これからの公正採用選考について」【前半】(外部サイトへリンク)

パネルディスカッション「これからの公正採用選考について」【後半】(外部サイトへリンク)

【配信期間】令和8年2月2日(月曜日)午後2時から令和8年3月31日(火曜日)

1 日時 令和7年11月20日(木曜日)午後2時15分から午後4時30分(開場 午後1時45分)

2 会場 大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)7階ホール

(大阪市中央区大手前1丁目3番49号)

3 対象 事業主、人事労務担当者、公正採用選考人権啓発推進員、府民など

4 プログラム

(1)主催者あいさつ

(2)基調講演 (午後2時20分から午後3時20分)

テーマ:「部落地名総鑑事件」発覚50年~同和問題の過去・現在・未来~

講師:近畿大学特任主任教授 北口 末広氏

(3)パネルディスカッション(午後3時30分から午後4時30分)

テーマ:「これからの公正採用選考について」

ファシリテーター:関西大学名誉教授 石元 清英氏

パネリスト:

近畿大学特任主任教授 北口 末広氏

大阪同和・人権問題企業連絡会 理事長 丸山 明宏氏

大阪企業人権協議会 事務局長 出口 都彦氏

一般社団法人 公正採用人権啓発推進センター 常務理事 藤本 光俊氏

一般財団法人 大阪府人権協会 業務執行理事 柴原 浩嗣氏

大阪府商工労働部長 馬場 広由己