ここから本文です。

豊能町の学校支援地域本部等、学校支援の取組み

豊能町

豊能町学校支援地域本部

平成25年度

特色ある取組み

豊能町立東能勢中学校区

米作り 東能勢小学校

5年生社会・総合的な学習で米作りの学習を実施。地域の農業を営んでいる方に来ていただき、米作りについてのお話を聞くと共に田植え、草引き、稲刈り、足踏み脱穀機で脱穀を行い、収穫した米で餅つきを行いました。

全校草刈り

5月、8月にPTAにも呼びかけ校庭の草刈作業を行いました。地域のボランティアの方との交流の場になっています。

読書推進

地域で文庫活動をされている方に来ていただき、昼休みに本の読み聞かせを年に5回していただきました。

梅ジュースづくり 東能勢中学校

校庭にある梅の木から収穫した梅を使い、昨年までは梅干しを作っていましたが、今年は大きくてきれいな梅が収穫できたので、梅ジュースづくりに挑戦しました。地域のサポーターさんに教わり、生徒会でよびかけてつくりました。

<7月11日>生徒会の呼びかけでたくさんの生徒が集まり、洗って乾かしておいた梅のへた取りから開始。ビンに梅を1個ずつ隙間なく並べ、2キログラムずつ入れたビンが4本できました。砂糖と蜂蜜と2種類作りました。

以後、生徒会とコーディネーターが、出てきた梅エキスと砂糖、蜂蜜を混ぜあわせ、発酵しないように毎日ビンを揺り動かし安定するまで世話をしました。その甲斐あって、透きとおった梅ジュースが完成しました。

<9月2日>待ちに待った梅ジュース披露会!放課後、調理室を開放して、生徒たちが飲料水でうすめた梅ジュースを賞味。砂糖で作ったものは程よい甘さ、蜂蜜はすっきりとした甘さ。どちらも梅のいい香りがして残暑の疲れをいやしてくれるように、生徒たちの喉をうるおしました。みんな大満足!

吉川中学校区

吉小広場 吉川小学校

吉川小学校では、希望者を対象にサポーターの方々が、放課後に下記の活動をしてくださっています。

- 月曜日:名文を読もう・前半が低学年、後半が高学年。

- 火曜日:校庭開放・3から6年生対象。

- 水曜日:あそびの広場・図書館開放・あそびの広場は1から3年生対象。図書館開放は4から6年生対象。

- 木曜日:校庭開放・3から6年生対象

- 金曜日:放課後教室「わいわい」・学習タイムのあと遊びタイムになります。・前半が低学年、後半が高学年。

【土曜クラブ】○10月から3月末までに8回行いました。時間は、午後1時半から3時半までです。内容は、「昆虫を探そう」「キャンドル細工」「パソコンで遊ぼう」「レザークラフトを楽しもう」「英語で遊ぼう」などです。

理科特別講演 光風台小学校

地域で活動されている科学ボランティア集団“夢LABO”の皆さんに来ていただいて、4年生から6年生まで、不思議な理科の授業をしていただきました。

1月17日、20日の2日間、(1)液体窒素 超伝導実験と冷却、(2)酸アルカリの指示薬、(3)チリメンモンスターとライトスコープ、(4)ペットボトルで空気砲の4つのブースに分かれて授業を受けました。各ブース20分間でしたが、一人ずつ体験できるように工夫をしていただき、子ども達も真剣に取り組んでいました。笑顔がとても輝いていました。実験材料を揃えるだけでも大変なのに、当日の机や椅子の配置などきめ細かく企画していただきました。また、保護者も大勢、お手伝いに参加しました。光風台小学校の学校支援事業が定着してきたことを実感しました。

今回で7年目になります。夢LABOの皆さんは理科が好きになってほしい。この中からノーベル賞受賞者が出るのが夢ですとおっしゃっています。

花と緑のサポート 東ときわ台小学校

本校は、さまざまな場面でたくさんの「ひがときサポーター」の支援を受けています。

その1つとして、花と緑のサポートがあります。花のサポートでは、円形花壇の「花いっぱいプロジェクト」支援や校舎周りの花壇整備でお世話になっています。また、緑のサポートでは、月2回、日曜日の朝に集まっていただき、中庭芝生の雑草抜きや学習園の整備をしていただいています。また、運動場周りの草刈りも「ひがときサポーター」のみなさんから積極的に声をかけていただき、きれいに刈っていただきました。

これらのサポートを受け、子どもたちはよい環境に囲まれ、日々気持ちよく活動することができています。

平成24年度

特色ある取組み

東能勢中学校区

草刈大作戦 東能勢中学校

<草刈大作戦>は、今や学校支援地域本部とPTAと学校が共同で取り組む一大イベントになりました。年々グランドや学校周りの手入れが学校に任されるようになり、教職員だけではとても担えないところを、子どもたちの教育環境を少しでも良くしようと学校支援地域本部を中心にコーディネーターが学校と連携を取り、多くの地域ボランティアを集め活動しています。

まず、地域で農業を営んでおられる学校サポーターを中心に、草刈機を用いての作業の後、機械で刈りにくいところを鎌を使っての作業を行いました。グランドで活動をしているクラブを中心に生徒も参加し、大量の草が刈り取られました。今年は、草刈り鎌を新調し、地域ボランティアやPTAの意欲も一段と高まりました。

また、秋の体育祭前には、全体練習が始まる前の時間を利用して、チーム対抗で草抜き量を競い、PTAからの表彰式も行いました

ブラジルの文化に触れよう 東能勢小学校

実施校名校区にお住まいのブラジル人の方に来ていただき、ブラジルの話を聞いた後ブラジルのお菓子ブリガデイロづくりを一緒にやりました。ブリガデイロづくりでは、保護者の方もたくさんの方がお手伝いくださり、とっても甘くておいしいお菓子ができ、皆で一緒にいただきました。子どもたちだけでなく保護者の方も地域のブラジルの方と交流することができました。

学校美化活動

学校美化活動は、本校保護者、児童、地域サポーターの方々で、校庭の草刈りを中心に環境整備作業をおこないます。今年度は、6月の運動会前、2学期が始まる前の2回おこない、子どもたちもすっきりした気持ちで運動会や2学期を迎えることができました。

吉川中学校区

中学校の中庭が笑顔のSL公園に! 吉川中学校

吉中を会場に、すこやかネットと福祉団体が知恵と力を出し合って毎年開催している「ふれあいのつどい」。今年で8回目になり、民生委員さんが中心になって熱い思いを形にしてプレゼントしてくださいました。

―恒例で大人気のミニSLを中庭の花壇の周りで走らせたい!!― 現場の採寸、SLの運転手さんとの打ち合わせに始まり、朽ちたベンチの撤去、地ならしのための土入れなど、重機を持ち込んでの作業となりました。暑い中何度も足を運び、草とりや水をまきながら土を固める力作業と、ていねいな仕上げ作業をみごとなチームワークでしていただきました。

イベント当日までの間には、花壇の手入れや草刈りなどでもいろいろなボランティアさんにお世話になり、ピカピカの公園で子どもたちを迎えることができました。

当日は手入れされた花壇の周りを子どもたちのキラキラの笑顔が取り囲みました。見守る大人も笑顔になれ、スタッフも含めての交流の一日となりました。

5年米づくり 吉川小学校

5年生は、「種もみから収穫まで、米づくりの過程をできるだけ体験しよう」というテーマのもと、吉小サポーターの方や地域の方に指導していただきながら米づくりに取り組んできました。

米作りには、あぜきり・田起こし・あぜ塗り・田植え・草引き・稲刈り、稲木干し・脱穀・精米など、口に入るまでの作業はたくさんあります。

稲からとれる藁を使った“いのこ”について学んだり、籾殻を利用したりと、米づくりを通して、サポーターの方や地域の方に丁寧に教えていただきながら学んできました。

11月には、お世話になったサポーターの方々を招待して収穫祭を行ないました。これまでの米作りについてまとめたものを発表し、聞いていただきました。また、収穫した新米を炊き、全員でおいしさを味わいました。

花いっぱいプロジェクト

学校美化活動の一環として、1年生から4年生が吉小花サポーターさんに協力いただいて、既に終了した大阪府事業「花いっぱいプロジェクト」を継続しています。

春と秋の年2回、吉小花サポーターさんの種から育てられた苗の植え替えを、1年生から4年生の縦割り班ごとに地域の方とサポーターの方と保護者の方などが一緒に取り組みます。

花壇やプランターの花達は、児童はもちろん、学校を訪れる人の目も楽しませてくれています。

花の苗は、本校に花いっぱい活動すると共に、地域の介護施設や図書館や学校などにも配っています。

地道な作業の水やりや花がら摘みは、花サポーターさんの当番制にしています。

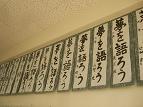

書き初め大会 光風台小学校

今年度は、3-4-6年生に実施いたしました。習字を習い始めた3年生、1学期には、学年サポートボランティアの方にきていただいて、準備や墨の処理などのお手伝いもしていただいていました。

3学期が始まって早々に3日間に渡り、書き初め大会を実施しました。3年生「正しい心」4年生「明るい春」6年生「夢を語ろう」と書きました。サポートボランティアの「書の達人」にきていただいて、指導を受けました。広い体育館、心落ち着けて書くのは難しいですが、きめの細かい指導で、上手に書くことができました。

お話会 東ときわ台小学校

今年度から始まったお話会は、月に2回程度、昼休みに行っています。

お話を読んで下さるのは、地域のボランティアさんで、毎回、15分程度で読み終わる楽しい本を用意して下さいます。また、本ではなく紙芝居を見せて下さることもあります。

給食中に、放送で呼び掛けると、10人から20人程の児童が集まってきます。

子ども達は、ボランティアさんが読んで下さる本に目を輝かせながら引き付けられています。

平成23年度

特色ある取組み

吉川中学校区

一年生音楽「琴指導」 吉川中学校

日本の伝統和楽器に触れ、演奏を体験する音楽の学習に、毎年地域から指導に来ていただいています。実際のお琴の優雅な音色を披露くださり、生徒一人ひとりが「さくら」を演奏できるまでていねいに教えていただきました。

一年生「福祉体験授業」

視覚や聴覚に障害のある方の生活の様子や工夫を講演を通して知り、実際に体験する学習をしました。車いす・アイマスクでの移動・介助、手話・点字の実技などを地域でボランティアとして活動しておられる方々にご指導いただきました。

見て知っているというだけでなく、生徒自身が体験してみるという貴重な時間を持つことで、自分以外にも目を向けるというきっかけができました。

地域には様々な技能を持ち活動される人材が豊富です。校区の小学校とも情報を共有しながら、学校を応援してくださる方々のご厚意を大切にしていきたいと思っています。

5年 稲刈り 吉川小学校

5年生の生活総合学習で『ブランド吉川米をつくろう』ということで、たくさんのサポーターさんに指導していただきました。

米作りは、あぜきり、田起こし、あぜ塗り、田植え、草引き、稲刈り、脱穀とたくさんの仕事があります。サポーターさんに丁寧に教えていただきながら大切にお米を育ててきました。

11月には、お世話になった方々をご招待しての収穫祭でまとめたものを発表し、サポーターの方に聞いていただきました。また、収穫した新米のおいしさを味わいました。

花いっぱいプロジェクト

1年生から4年生が地域の花サポーターさんの助けを借りて、「花いっぱいプロジェクト」を継続しています。ベテランの花サポーターさんによって種から育てられた苗を植え付けるのが子どもたちの一番の大仕事!学年を取り混ぜた班ごとに、サポーターさんの指導を受けながら頑張っています。地道な作業の水やりや花がら摘みは、花サポーターさんの当番制です。

花壇やプランターの花達は、児童はもちろん、学校を訪れる人の目も楽しませてくれています。

光風台小学校 ミシンがけの指導の補助

5.6年生のミシンがけの指導の補助に入っていただいています。

授業は先生の説明で始まりますが、途中で、縫い方のわからなくなった人や、ミシンの調子の悪くなったところをサポーターに指導していただいています。毎回3から4名入っていただいていて、大変助かっています。今年度は、6年生は、修学旅行に持って行くナップサック、5年生は、エプロンを作りました。

ミシンの無い家庭が増えてきていて、子ども達にはミシンが身近なものではないようです。家庭でも手作りの服を作ることも少なくなってきたり、学期初めに持参する雑巾も100円均一などで、新品が安く手に入り、わざわざ雑巾を縫うことさえしなくなっています。社会が変わって学校の“まなび”が変わってきています。

東ときわ台小学校

高学年の家庭科のミシン学習は、保護者や地域の方にボランティアとして支援いただいています。児童は、うまくミシンが動かない時に近くにいるボランティアから助言を受けることができるので、少ない時間で満足する作品に仕上げています。作品が仕上がった時は、真っ先にボランティアの方に「うまくできた。見て!」と言いながら嬉しそうに見せています。ボランティアの方も「上手やね!」等声かけをされ、自然と顔の見える関係ができています。顔の見える関係ができれば、学校外でも挨拶を交わす関係ができます。

低学年の「校区探検や秋を拾う等」の学習は、学校の外に出て行きます。児童の安全確保をするために多くの大人が必要となります。そこで、保護者や登下校の見守りをしていただいている地域の方に呼び掛けて支援していただいています。

以上のような学習活動を通じて、ナナメの関係が生まれており、豊かな体験活動につながっています。まだまだ支援頂く教科が限定しているのが課題であります。

東能勢中学校区

東能勢小学校 しめ縄づくり 「お米作りから しめ縄づくりまで 地域の方の知恵をいただいて学ぶ」

春の田起こし・代かき・田植え・夏の草とり・秋の稲刈りと5年生は地域の農家の方にお米作りについて教えていただきました。山間部の農村が多い地域ですが、新興住宅地も多く、初めて体験する児童も多く、社会科学習と合わせながら興味を持って学ぶことができました。冬には、地域の産業にもなっている「しめ縄」作りにたくさんの地域の人や保護者の方にグループごとに入っていただき、はじめの藁ないから始めて、無事全員が完成まで作成することができました。

コーディネーターは学校と地域の方々との連絡調整役として準備を手伝っていただきました。

地域の米作りと、それと結びついた産業について学ぶことができ、興味が広がったように思います。

このようにコーディネーターの方の活躍により地域の隠れた教材や人材に出会うことができ、学校で学ぶことに深さが増してきていると感じます。

東能勢中学校 梅娘・星娘

卒業生が記念に植えた梅の木にできた実を、3年生の選択授業の家庭科の時間を使って、梅干しにしました。地域ボランティアで校区にお住まいのAさんに来ていただき、ご指導を受けて漬けました。

十数人の生徒達(梅娘星娘と名づける)が瓶に梅の実をはかりながら入れ、それに塩をしっかりと入れました。青い梅の実に塩の白さのコントラストが面白く、生徒たちも楽しく過ごしました。

時間の最後に、Aさんが丹精している梅干しをいただきました。薄塩の甘い梅干しに慣れている生徒にとっては、かなり強烈に塩辛い梅干だったようです。

この数日後、Aさんから大きな梅の実をいただき合わせましたし、七月十二日には、Aさんの家の赤紫蘇をいただき、漬けこみました。この後、土用干しなどの工程を経ながら、漬け込みが続き、年を経ての完成を待ちたいと思います。