ここから本文です。

電子処方箋普及促進事業の実施について

トピックス

- 電子処方箋普及促進事業の2次募集(令和7年11月4日~令和8年1月18日)を終了しました。(令和8年1月19日)new!

本府補助事業は令和7年度をもって終了しました。令和8年度の実施予定はありません。

なお、国における電子処方箋管理サービスの導入に係る補助に関しては下記のページをご確認ください。

社会保険診療報酬支払基金医療機関等向け総合ポータルサイト電子処方箋(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

また、補助金に関わる仕入控除税額が確定した場合は、速やかに仕入控除税額報告書を大阪府行政オンラインシステムにて報告してください。

詳しくは、仕入控除税額報告書の提出についてをご確認ください。

- 電子処方箋普及促進事業の2次募集(令和7年11月4日~令和8年1月18日)を開始しました。(令和7年11月4日)

- 電子処方箋普及促進事業の2次募集(令和7年11月4日~令和8年1月18日)が決定しました。(令和7年10月24日)

本府補助事業は令和7年度をもって終了します。令和8年度の実施予定はありません。

- 仕入控除税額報告書の提出について(令和7年9月1日)

- 電子処方箋普及促進事業の1次募集(令和7年6月2日~令和7年8月31日)が終了しました。なお、2次募集の期間は追ってお知らせします。(令和7年9月1日)

- 電子処方箋普及促進事業の1次募集(令和7年6月2日~令和7年8月31日)を開始しました。(令和7年6月2日)

- 交付要綱を改訂しました。(令和7年5月22日)

- 令和7年度の1次募集の期間(令和7年6月2日~令和7年8月31日)が決定しました。(令和7年4月24日)

- 本事業の令和7年度の実施の決定について(令和7年3月25日)

令和7年度当初予算の成立により、実施することになりました。なお、詳細は追ってお知らせします。

- 本事業の令和7年度の実施について(令和7年3月12日)

本府では、国の令和6年度補正予算の成立を受け、令和7年度当初予算において、電子処方箋活用・普及促進事業費として要求しています。令和7年度の実施の有無に関しては、大阪府議会での当該予算案を含む予算承認後に本ページにてお知らせします。

なお、国(以下「ICT基金※」という)の電子処方箋管理サービスの導入に係る補助金は、下記のページをご確認ください。

※ICT基金:社会保険診療報酬支払基金が設置が設置している基金

社会保険診療報酬支払基金医療機関等向け総合ポータルサイト電子処方箋(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

- 電子処方箋普及促進事業の2次募集(令和6年12月2日~令和7年1月31日)が終了しました。(令和7年2月1日)

- 電子処方箋普及促進事業の2次募集(令和6年12月2日~令和7年1月31日)を開始しました。(令和6年12月2日)

- 電子処方箋普及促進事業の1次募集(令和6年7月29日~令和6年10月31日)が終了しました。なお、2次募集の期間は令和6年12月2日から令和7年1月31日を予定しています。(令和6年11月1日)

- 電子処方箋普及促進事業の1次募集(令和6年7月29日~令和6年10月31日)を開始しました。(令和6年7月29日)

目次

概要

大阪府では、電子処方箋及びその新たな機能を導入した医療機関及び薬局に対し、導入に要する費用の一部を補助しますので、お知らせします。

申請にあたっては、必ず以下のリンクをご確認ください。

交付要綱

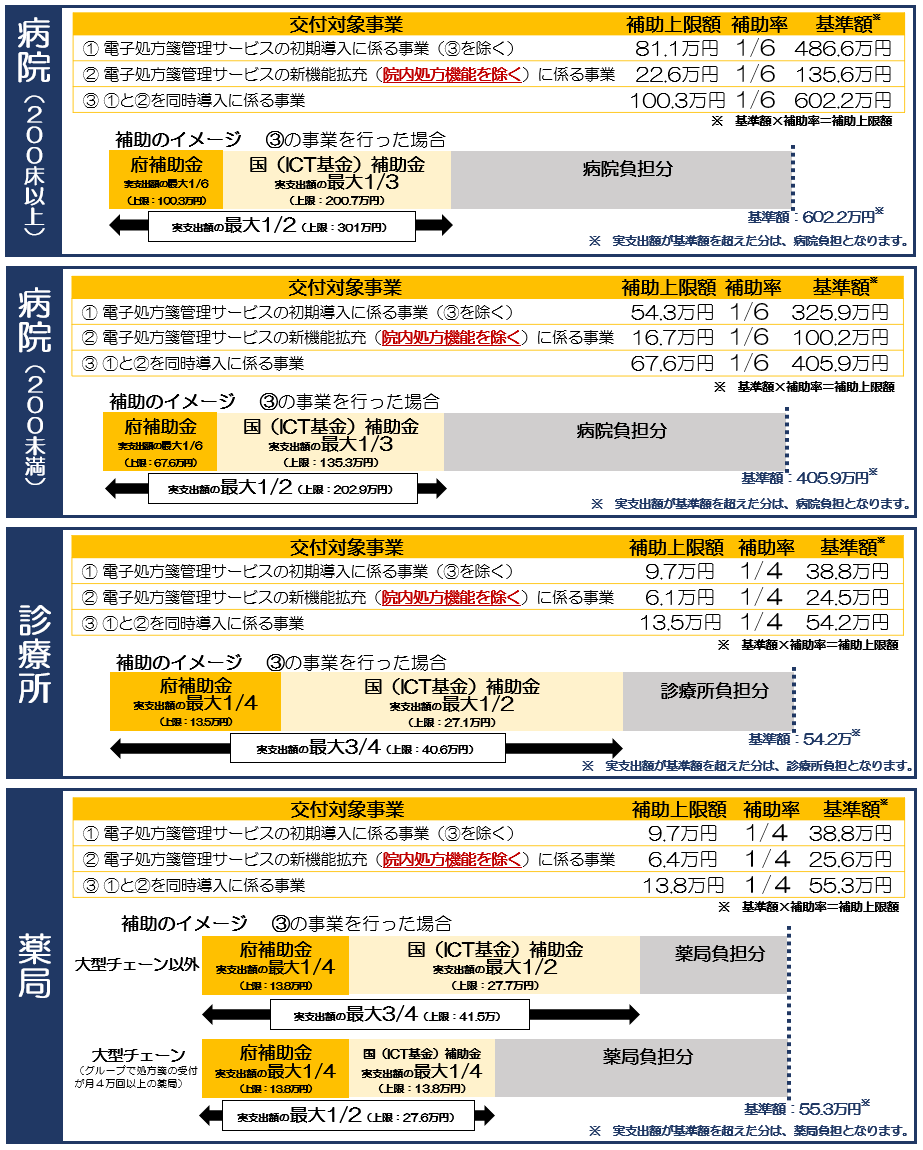

補助対象

- 府内の保険医療機関(病院、医科・歯科診療所)

- 府内の保険薬局

補助対象事業及び条件

補助対象事業

(1)電子処方箋管理サービスの初期導入に係る事業((3)を除く)

(2)電子処方箋管理サービスの新機能拡充※に係る事業 ※院内処方機能を除く

(3)(1)と(2)を同時導入に係る事業

補助条件

-

電子処方箋管理サービスの初期導入及び新機能拡充を令和7年9月30日までに完了している。

- 電子処方箋の普及促進における周知、啓発に協力している保険医療機関等である。

- 社会保険診療報酬支払基金(ICT基金)から電子処方箋管理サービスの導入に係る補助金交付決定通知を受けている。

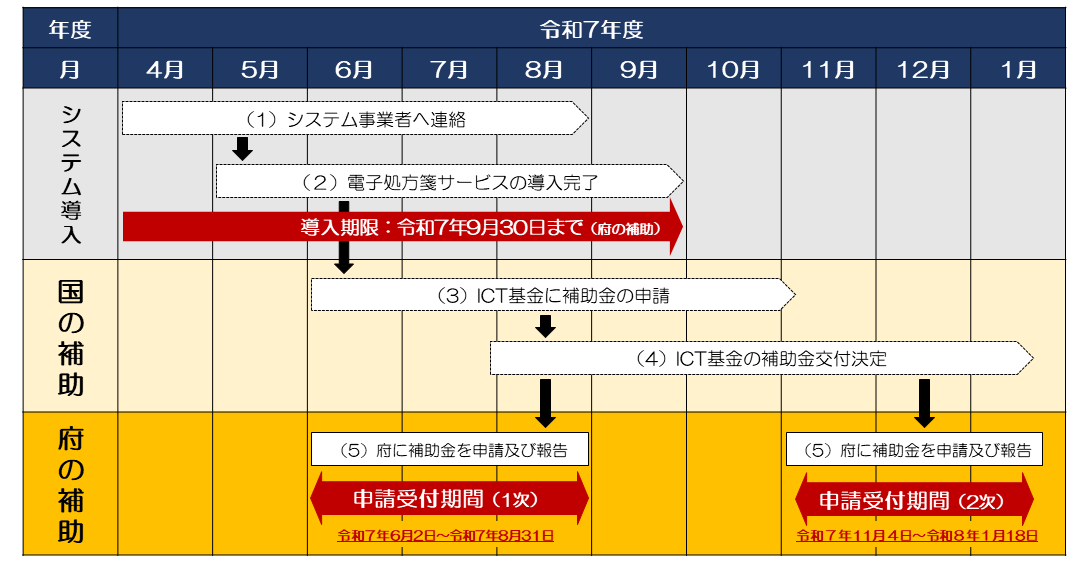

申請及び報告の流れ

(1)システム事業者へ連絡

(2)電子処方箋管理サービスの導入完了(令和7年9月30日まで)

(3)国(ICT基金)に電子処方箋導入に係る補助金を申請

(4)国(ICT基金)の交付決定

(5)府に補助金を申請及び報告(大阪府行政オンラインシステムによる申請)

注意事項

- 府に補助金を申請する前に、電子処方箋管理サービスを令和7年9月30日までに導入完了した後、国における電子処方箋管理サービスの導入に関する補助金を申請し、補助金交付決定を受ける必要があります。電子処方箋管理サービスの運用開始まで少なくとも1ヶ月以上、国の補助金手続に約2ヵ月程度の時間を要しますので、府の補助金の活用を検討される場合は、早めにシステム事業者等に導入をご相談ください。

- 既に補助を受けている場合は補助の対象にはなりません。ただし、「(1)電子処方箋管理サービスの初期導入に係る事業」で補助を受けていて、追加機能を導入した上で、「(2)電子処方箋管理サービスの新機能拡充に係る事業※」で申請する場合は認められます。 ※院内処方機能を除く

関連リンク

国における電子処方箋管理サービスの導入に係る補助に関しては下記のページをご確認ください。

社会保険診療報酬支払基金医療機関等向け総合ポータルサイト電子処方箋(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

電子処方箋に関する説明は下記のページをご確認ください。

厚生労働省電子処方箋(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

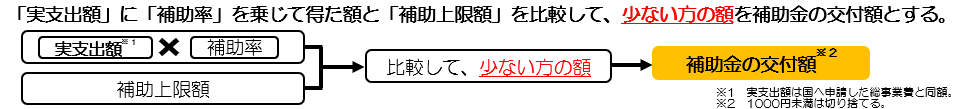

補助金の交付額の算定方法

補助金額

申請について(受付は終了しました)

申請期間

- 1次募集(令和7年6月2日~令和7年8月31日)

- 2次募集(令和7年11月4日~令和8年1月18日)

予算上限に達した場合は申請期間に関わらず、受付を終了する場合があります。

申請及び報告方法

大阪府行政オンラインシステムにより申請及び報告をしてください。

下記のリンク若しくは二次元コードにより大阪府行政オンラインシステムにアクセスしてください。

大阪府電子処方箋普及促進事業補助金交付申請書(兼)実績報告書(外部サイトへリンク)

添付書類

- 電子処方箋管理サービス導入に関する領収書(写し)及び領収書内訳書(写し)

- 国(支払基金)から発行された補助金交付決定通知書(写し)

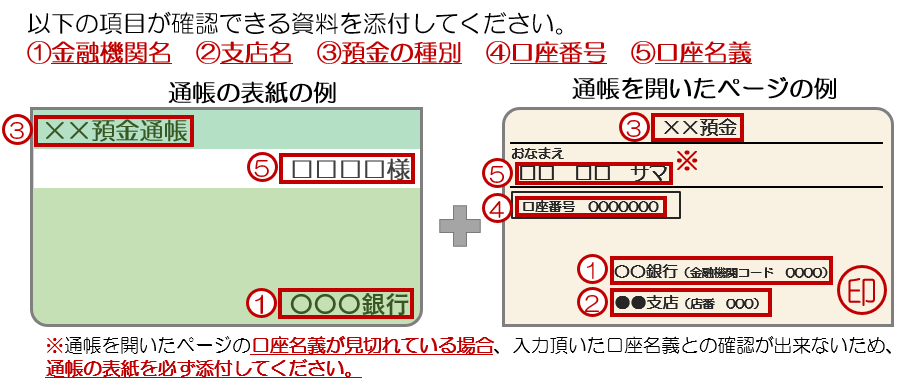

- 通帳(写し)など振込口座が確認できるもの

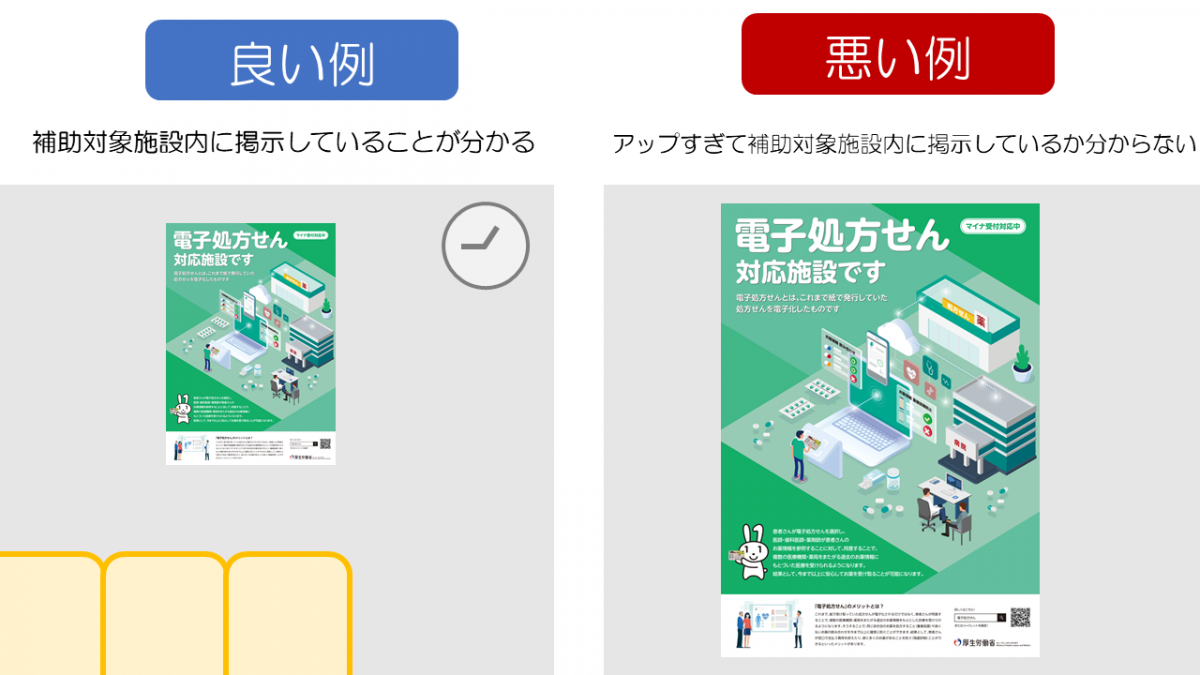

- 電子処方箋に関する取組に協力していることを示す資料※

※電子処方箋に関する周知素材(厚生労働省作成ポスター等)を施設内に掲示している写真等を想定しています。

詳しくは、下記の申請にあたっての注意事項(電子処方箋に関する取組に協力していることを示す資料)をご確認ください。

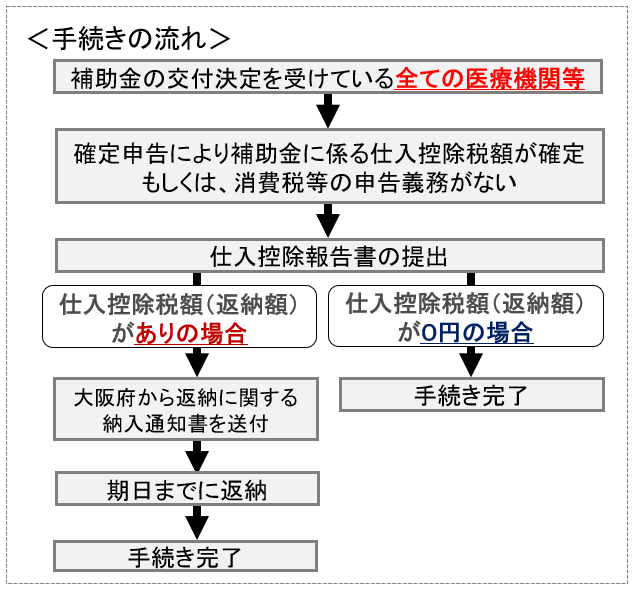

仕入控除税額報告書の提出について

対象者

大阪府電子処方箋普及促進事業補助金の交付を受けた全ての保険医療機関及び保険薬局

※仕入控除額が0円(返還額なし)の場合であっても、必ず報告が必要です

仕入控除について

- 補助金収入は、消費税法上の不課税取引に該当し、課税対象となりません。

- 一方、補助事業の対象経費は、課税仕入として課税売上から仕入税額控除することも可能です。

- そのため、仕入税額控除をした場合、事業者は補助事業の充当を受けた経費にかかる消費税額を実質的に負担していないことになります。

- このことから、補助事業完了後の消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合、

速やかに報告し、当該仕入控除税額を返還いただく必要があります。

仕入税額控除について、詳しくは税理士・所轄の税務署にお問い合わせいただくか、

国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

手続きの流れ

報告の単位

補助金の交付決定を受けた事業所単位で補助対象事業毎に報告

- 同一法人で、複数の事業所で補助を受けた場合、事業所毎に報告が必要です。

- 同一事業所で、「(1)電子処方箋管理サービスの初期導入に係る事業」及び「(2)電子処方箋管理サービスの新機能拡充に係る事業」と2度補助を受けている場合は補助対象事業毎にそれぞれ報告が必要です。(1事業所で2回の報告が必要)

報告時期

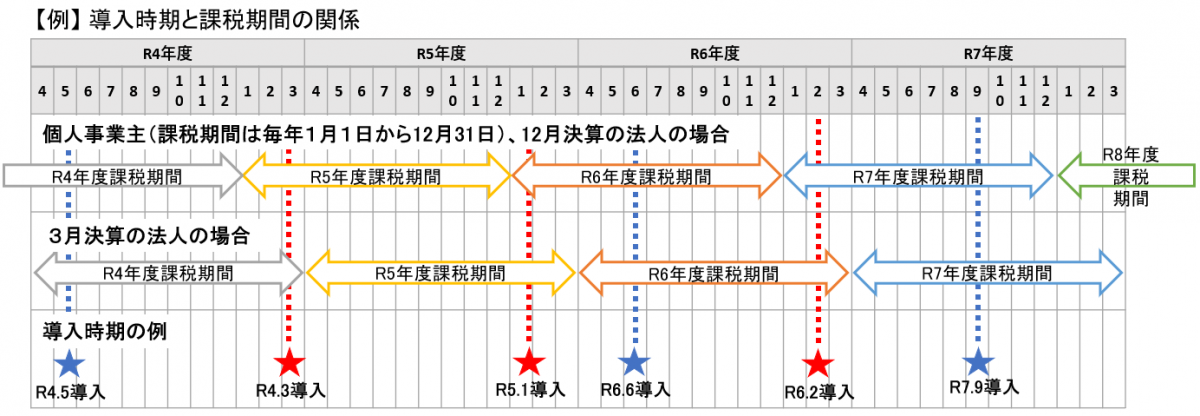

電子処方箋管理サービスの導入による課税仕入れを行った日の属する課税期間が報告の対象となります。

-

補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地⽅消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに報告してください。

- 消費税等の申告義務のない事業者は、消費税及び地方消費税の納税義務がないことがわかった時点で速やかに報告してください。

※課税期間は事業所によって異なります。電子処方箋管理サービスを導入した日(課税仕入れを行った日)の属する課税期間が報告の対象となります。

仕入控除額の返還

仕入控除税額報告書を提出いただいた後、返還額がありの場合、大阪府から返還に係る納入通知書を送付します。納入通知書に記載の内容を確認の上、納入通知書に記載の期日までに金融機関で納付してください。

府における返納通知書の送付には時間を要しますので何卒ご理解いただきますようお願いします。

課税方式等及び返還の有無の確認について

免税事業者

消費税及び地方消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税及び地方消費税の納税義務が免除されます。(ただし、適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高にかかわらず、納税義務は免除されません。)消費税及び地方消費税の納税義務が免除されているか否か、課税売上高やこれまでの確定申告の状況などにより確認してください。

納税義務者

基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税及び地方消費税の納税義務があります。この補助金の交付を受けた時期を課税期間に含む消費税及び地方消費税の確定申告書により、確定申告の際の課税方式を確認してください。

課税方式等による返還の有無

以下の表より確認してください。

| 課税方式等 | 返還義務 | ||||

| 免税事業者 | - | ||||

| 納税義務者 | 簡易課税・2割特例 | - | |||

| 一般課税 | 公益法人等で特定収入割合が5%超の場合 ※医療法人社団及び医療法人財団を除く | - | |||

| 税売上高5億円超 又は 課税売上割合95%以下 |

一括比例配分方式 | 〇 | |||

| 個別対応方式 | 補助金の対象経費が課税売上に対応する課税仕入 | 〇 | |||

| 補助金の対象経費が非課税売上に対応する課税仕入 | - | ||||

| 補助助金の対象経費が課税売上と非課税売上に共通する課税仕入 | 〇 | ||||

| 課税売上高5億円以下 かつ 課税売上割合95%以上 |

全額控除 | 〇 | |||

簡易課税・特例2割:預かった消費税に一定率をかけて算出した額を納税額とする方式

一般課税:預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算する方式(課税仕入実績による控除)

報告の方法について

仕入控除報告書の提出

大阪府行政オンラインシステムにより申請及び報告をしてください。

下記のリンク若しくは二次元コードにより大阪府行政オンラインシステムにアクセスしてください。

仕入控除税額報告(電子処方箋普及促進事業補助金)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

仕入控除報告の手引き

添付書類

「消費税及び地方消費税の納税義務」の免除の有無や、課税方式により添付書類が異なります。下記の表を参考にして添付書類を準備してください。

免税事業者の場合

| 課税方式等 | 添付書類 |

|

免税事業者 |

※基準期間における課税売上高の報告が必要 |

課税事業者の場合

| 課税方式等 | 添付書類 |

|

簡易課税 |

|

|

2割特例 |

|

|

公益法人等で特定収入割合が5%超の場合 |

|

|

一括比例配分方式 |

|

|

個別対応方式 |

|

|

全額控除 |

※課税方式によって必要な添付書類が異なります。

申請にあたっての注意事項(受付は終了しました)

目次(申請にあたっての注意事項)

申請等の手続き

- 「電子処方箋に関する取組に協力していることを示す資料」はどのようなものを添付すればいいですか?

- 既に国(ICT基金)の補助金の交付決定を受けて、電子処方箋の運用を開始していますが、府の補助金は申請できますか?

- 申請の際にどの区分を選択すればよいですか?

- 同一法人で、複数の事業所を開設しています。一括して申請できますか?

- 国(ICT基金)に、補助金の申請を行いましたが、まだ、交付決定通知書を受け取っていません。府への申請時に、交付決定通知書がなくてもいいですか?

- 「通帳(写し)など振込口座が確認できるもの」は何を添付すればいいですか?

- 昨年度に補助を受けたかどうか確認する方法はありますか?

システム導入

交付対象

- どのような施設が補助の対象となりますか?

- 昨年度補助を受けました。本年度も補助の対象となりますか?

- 追加機能とは、具体的にどのような機能ですか?

- 国(ICT基金)は「院内処方機能」を補助の対象としていますが、府の補助も対象となりますか?

- 電子処方箋管理サービス導入後に生じるランニングコスト(修理費用を含む)も補助対象になりますか?

- 令和7年度以前に電子処方箋システムを導入している場合においても、補助の対象となりますか?

- 電子処方箋管理サービスの導入完了とは、どの時点ですか?

申請期限

申請の注意事項

申請等の手続き

「電子処方箋に関する取組に協力していることを示す資料」はどのようなものを添付すればいいですか?

例えば、電子処方箋に関する周知素材(厚生労働省作成ポスター等)を施設内に掲示していることがわかる写真や、電子処方箋が利用可能であることをホームページ等で掲載している画像などを想定しています。

厚生労働省作成ポスター等に関しては、以下のホームページから入手が可能です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_sozai.html(外部サイトへリンク)

ポスターを施設内に掲示していることがわかる写真の例

既に国(ICT基金)の補助金の交付決定を受けて、電子処方箋の運用を開始していますが、府の補助金は申請できますか?

府の補助金の申請は可能です。ただし令和7年9月30日までに導入完了している施設が対象となります。また、院内処方機能は府の補助からは対象外となります。

申請の際にどの区分を選択すればよいですか?

国(ICT基金)の補助金の交付決定を受けた区分と同じ区分で申請してください。国(ICT基金)の補助金交付決定通知書をご確認ください。なお、既に国の補助金交付決定通知書を受けた場合は、標題(タイトル)により確認することが可能です。国(ICT基金)の区分と大阪府の区分は番号が異なるため、下記の表を参考にして確認してください。

大阪府と国(ICT基金)の区分の区分の比較表

| 大阪府の区分 | 国(ICT基金)区分 |

| (1)電子処方箋管理サービスの初期導入に係る事業((3)を除く) | No2.電子処方箋管理サービスのみ導入(初期導入) |

| (2)電子処方箋管理サービスの新機能拡充に係る事業(院内処方機能を除く) | No3.新機能を追加で導入(新機能導入 リフィル処方箋等) |

| (3)(1)と(2)を同時導入に係る事業 | No1.同時に導入(同時導入) |

※No4.新機能を追加で導入(新機能導入 院内処方機能)は大阪府の補助の対象にはなりません。

同一法人で、複数の事業所を開設しています。一括して申請できますか?

本申請手続きは、事業所毎に申請してください。その際、1つの登録IDで複数事業所の申請が可能です。

国(ICT基金)に、補助金の申請を行いましたが、まだ、交付決定通知書を受け取っていません。府への申請時に、交付決定通知書がなくてもいいですか?

申請時点で、国(ICT基金)の交付決定通知書が無いと申請を受け付けることはできません。

「通帳(写し)など振込口座が確認できるもの」は何を添付すればいいですか?

振込先口座(金融機関、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人(カナ))が確認できるもの(例:通帳の見開き1ページ目等)を添付してください。

昨年度に補助を受けたかどうか確認する方法はありますか?

昨年度に申請している場合は、大阪府行政オンラインシステムで申請履歴を確認できます。大阪府行政オンラインシステムにログインして、「マイページ」の「申請履歴一覧・検索」から確認してください。

システム導入

どこのシステム事業者に依頼すればよいですか?

電子処方箋に対応しているシステム事業者については電子処方箋導入対応事業者一覧をご覧ください。

医療機関等向け総合ポータルサイト

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010020(外部サイトへリンク)

交付対象

どのような施設が補助の対象となりますか?

令和7年9月30日までに電子処方箋管理サービスを導入し、国( ICT基金:社会保険診療報酬支払基金が設置している基金)の電子処方箋管理サービスに関連する補助金の交付決定を受けた保険医療機関(病院、医科・歯科診療所)、保険薬局が補助の対象となります。

昨年度補助を受けました。本年度も補助の対象となりますか?

既に補助を受けている場合は補助の対象にはなりません。ただし、「(1)電子処方箋管理サービスの初期導入に係る事業」で補助を受けていて、追加機能を導入した上で、「(2)電子処方箋管理サービスの新機能拡充に係る事業※」で申請する場合は認められます。

※院内処方機能を除く

追加機能とは、具体的にどのような機能ですか?

電子処方箋管理サービス導入に関するシステムベンダ向け技術解説書に掲げられた以下の新機能を指します。

・リフィル処方箋

・口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧

・マイナンバーカード署名

・処方箋 ID 検索

・調剤結果 ID 検索(保険薬局の場合のみ)

国(ICT基金)は「院内処方機能」を補助の対象としていますが、府の補助も対象となりますか?

「院内処方機能」は大阪府の補助の対象にはなりません。

電子処方箋管理サービス導入後に生じるランニングコスト(修理費用を含む)も補助対象になりますか?

導入後に生じるランニングコスト(修理費用を含む)は補助対象外となります。

令和7年度以前に電子処方箋管理サービスを導入している場合においても、補助の対象となりますか?

過去に電子処方箋管理サービスを導入している場合も、補助の対象となります。

電子処方箋管理サービスの導入完了とは、どの時点ですか?

国( ICT基金:社会保険診療報酬支払基金が設置している基金)から通知された「補助金交付決定通知書」のタイトルに記載されている導入年月※「(令和 年 月 導入分)」をご確認ください。なお、令和7年度10月以降の導入分の場合は本府補助事業の補助対象とはなりませんのでご注意ください。

※導入年月の記載があるのは令和7年度のみです。それ以前の場合は記載はありません。

申請期限

申請期限までに間に合わせるためには、国の補助金は、いつまでに申請すればよいですか?

令和7年9月30日までに導入完了となった施設が補助の対象となります。この時までに導入を完了した上で、国(ICT基金)へ補助金の交付申請を行う必要があります。国(ICT基金)の補助金手続きに約2カ月程度を要します。府の申請期限までに国(ICT基金)の交付決定を受ける必要がありますので、お早めにお手続きください。

府の補助金について、令和8年度の実施予定はないですか?

府の補助金は、厚生労働省が実施する「医療提供体制推進事業費補助金(電子処方箋の活用・普及の促進事業)」を財源としており、令和7年度の単年度事業であることから、令和8年度の実施予定はありません。

お問い合わせ先

大阪府健康医療部生活衛生室薬務課内「電子処方箋普及促進事業担当」

06-4397-3286

受付時間(平日9時30分~12時00分 13時00分~17時00分)