ここから本文です。

医療機関に所属する救急救命士が行う救急救命処置に係る認定について

医療機関に所属する救急救命士が行う救急救命士処置に係る認定について、第70回大阪府救急医療対策審議会で承認されました。認定手続きについて下記のとおり実施しますのでご案内いたします。

申請について

認定を受けようとする救急救命士が所属する医療機関の管理者は、医療機関に所属する救急救命士の認定要領を確認の上、大阪府行政オンラインシステムからログインし、下記の書類を提出してください。

⑴ 認定を必要とする救急救命処置に係る認定申請書( 様式 第1号)

⑵ 救急救命士免許証の写し

⑶ 認定を受けようとする救急救命処置に係る講習の修了証及び実習の修了証

⑷ 認定を受けようとする救急救命処置に係る講習や実習の内容がわかるプログラムまたはカリキュラム

⑸ 自機関の救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会が定める規程

〇医療機関に所属する救急救命士の認定要領(PDF:278KB)

○【様式第1号】認定を必要とする救急救命処置に係る認定申請書(ワード:22KB)

○【様式第2号】認定を必要とする救急救命処置に係る申請事項変更届(ワード:20KB)

○【様式第3号】認定を必要とする救急救命処置に係る認定証明申請書(ワード:20KB)

○【様式第8号】認定を必要とする救急救命処置を行う救急救命士一覧(エクセル:13KB)

認定を必要とする救急救命処置

⑴ 心臓機能停止及び呼吸機能停止の状態にある傷病者に対する気管内チューブによる気道確保

⑵ 心臓機能停止及び呼吸機能停止の状態にある 傷病者 に対するビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気 管内チューブによる気道確保

⑶ 心臓機能停止の状態にある 傷病者 に対する薬剤(エピネフリン)投与

⑷ 心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、ブドウ糖溶液の投与

対象者

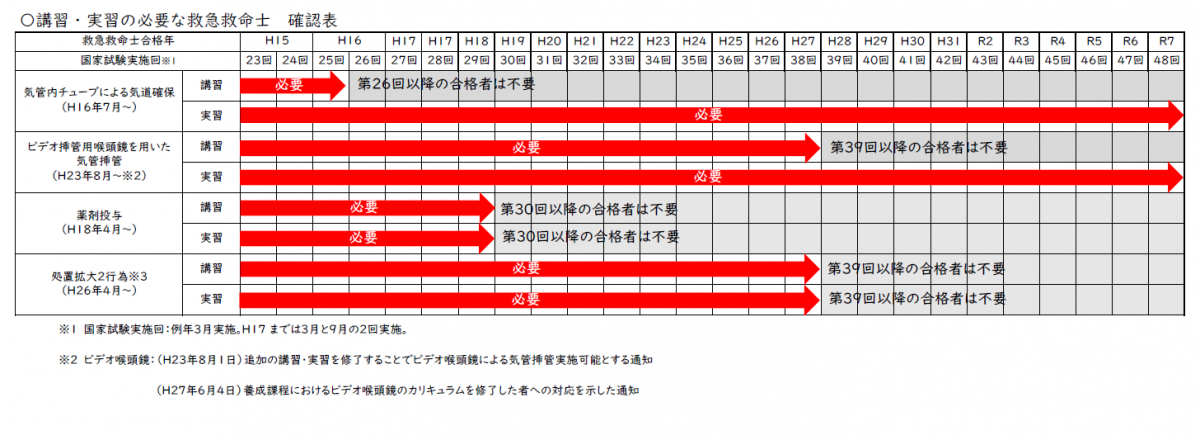

医療機関に所属する救急救命士で、認定を必要とする救急救命処置に係る講習及び実習を修了した者とします。ただし、次に掲げる者は認定を要しません。

⑴ 心臓機能停止の状態にある傷病者に対する薬剤(エピネフリン)の投与について、平成18年4月1日以降に実施された救急救命士国家試験(第30回以降)の合格者

⑵ 心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、ブドウ糖溶液の投与について 、 平成27年4月1日以降に実施された救急救命士国家試験(第39回以降)の合格者

申請方法

大阪府行政オンラインシステムにログインし、必要書類を添付のうえ申請を行ってください。

≪大阪府行政オンラインシステムURL≫

https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/portal/home(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

認定証発行後

認定証の発行が整えば担当者様宛にご連絡いたします。

認定証の受け取りは大阪府庁にお越しいただくか、来庁が難しい場合は返信用封筒(A4の認定証が折らずに入るサイズの封筒)と切手を申請書提出先と同じ、大阪府医療・感染症対策課 救急・災害医療グループまで送付してください。

参考資料

救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施のための講習及び実習要領について(PDF:116KB)

救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施のための病院実習等について(PDF:431KB)

救急救命士が行うビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保に関する教育について(PDF:156KB)

救急救命士の薬剤(エピネフリン)投与の実施について(PDF:574KB)

救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施について(PDF:339KB)

医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置実施についてのガイドライン(PDF:2,606KB)

お問い合わせ

担当:大阪府健康医療部保健医療室 医療・感染症対策課

救急・災害医療グループ

電話番号:06-6944-9168(直通)

E-mail :iryotaisaku-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp