ここから本文です。

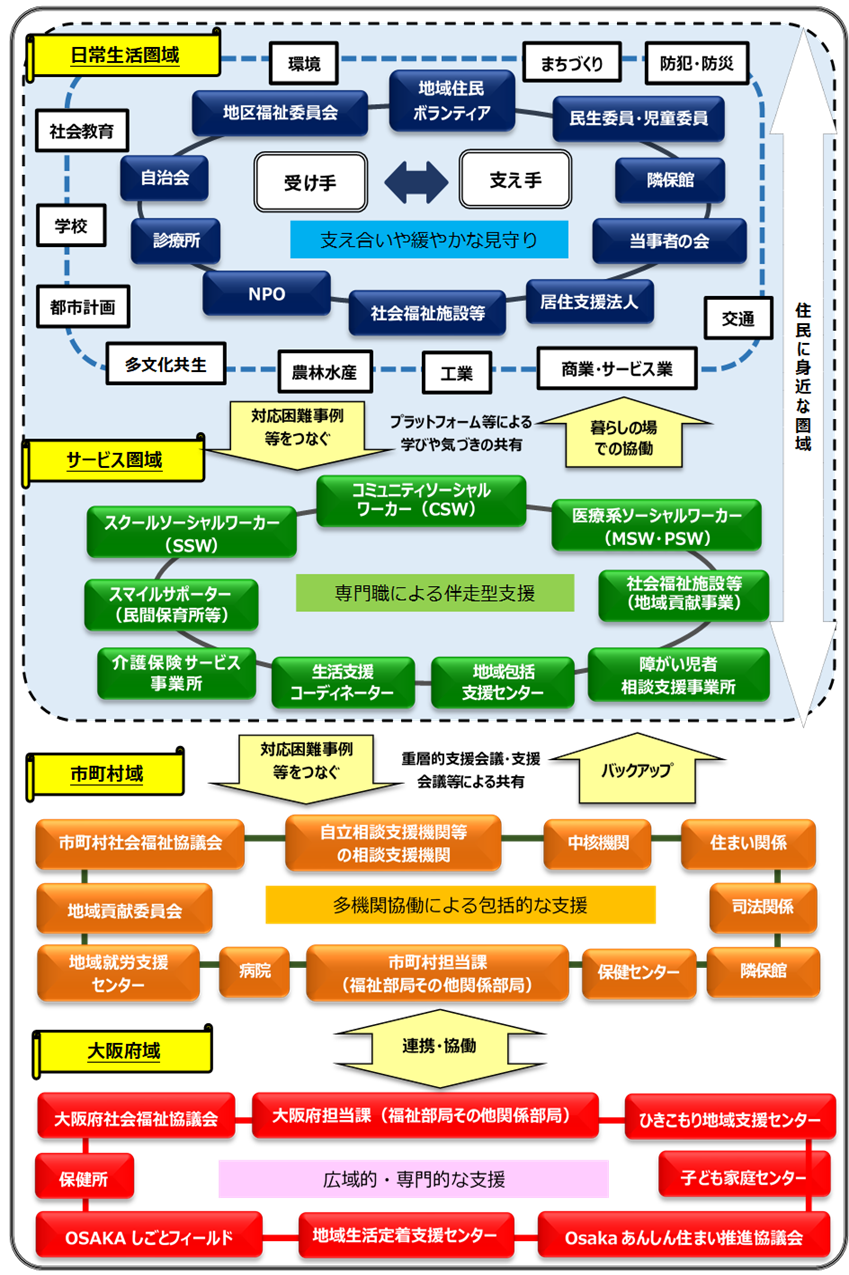

大阪府の包括的な支援体制(イメージ)

大阪府では、4つの圏域(「日常生活圏域」「サービス圏域」「市町村域」「都道府県域」)に区分けし、地域の多様な主体による声かけや見守りから、様々な相談(生活・就労・教育・人権関連等)やつなぎ、フォーマルサービスとインフォーマルサポートなど様々な支援を組み合わせた包括的な支援体制の整備をすすめ、支援が必要な人の早期発見と適切な支援に取り組んできました。

なお、「日常生活圏域」では、主に小学校区を単位とした最も身近な支援体制として、地域住民、民生委員・児童委員、地区福祉委員等による見守り等の活動を行っています。こうした活動だけでは、解決困難な課題については、CSWや、地域包括支援センター、障がい児者相談支援事業所等の一定の「サービス圏域」に設置されている専門機関において支援をしており、「市町村域」では、行政機関(各分野の担当課、相談支援機関等)や市町村社会福祉協議会等により支援をしてきました。

「都道府県域」では、大阪府や大阪府社会福祉協議会等が広域的・専門的な観点から、サポートを実施してきました。

当事者を中心として地域の関係者と専門機関が協力して、日常生活圏域において、当事者が孤立せず社会と関わりながら暮らせるための活動や実践が展開されていくことが重要です。

これまで取り組んできた地域福祉の蓄積を活かし、「大阪府における包括的な支援体制(イメージ)」として、窓口へ相談に来るのを待つのではなく、課題が複合化・複雑化する前に地域の中で早期に発見し、支援につなげていくセーフティネットとなるよう充実・強化を図ります。

包括的な支援体制の整備に向けた府の支援策

地域共生社会の実現に向けて、制度の狭間や分野をまたがる課題を抱える方、生きづらさを抱える方を地域の中で早期に把握し、支援につなげ、見守り続ける包括的な支援体制を整備するため、第5期大阪府地域福祉支援計画(計画期間:令和6年度~11年度)に基づき、「市町村域における体制整備」と「地域における支え合いの関係づくり」の両面から支援していきます。

1 包括的支援体制構築推進事業

包括的な支援体制の具体的手法として創設された重層的支援体制整備事業(外部サイトへリンク)の円滑な実施に向けて、以下の取組みを行っています。

(1)市町村及び関係機関を対象とした研修会等の開催

全体研修会:制度の基本的な考え方や体制構築の方法等について理解を深めるための研修会

ブロック別勉強会:市町村間の交流や分野を横断したネットワークの構築に向けた勉強会等

(2)市町村へのコーディネーターの派遣

専門的知見を持つ人員を派遣し、市町村の課題に合わせた伴走支援等

2 つながる「居場所」づくり事業 ※地域福祉推進助成施策推進公募型事業

令和6年度の助成事業はこちら