ここから本文です。

[津波・高潮ステーション] 高潮とは異なる津波の脅威

高潮とは異なる津波の脅威

しかし、津波はあまりに危険だ・・・

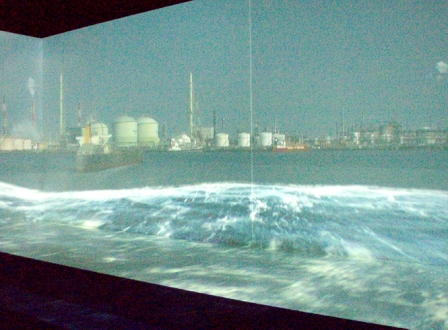

津波災害体感シアター(ダイナキューブ)

津波災害体感シアター(ダイナキューブ)では、津波災害を、音と映像によって実際に体感することができます。近い将来かならず起こる東南海・南海地震による津波への対策を学ぶことができます。

歴史の教訓を未来に活かす

「高潮」と「津波」は、発生の要因や周期、性質がまったく異なります。最大の違いは、大きな津波はその恐ろしさを人々が忘れた頃に突然襲ってくることです。

大きな津波災害を経験した先人が私たちに残してくれた教訓を未来に活かしましょう。

大地震両川口津波記

大阪市浪速区の大正橋のたもとにある石碑です。

安政南海地震の翌年(1855年)に建てられた石碑は、

148年前の宝永南海地震の教訓を活かせずに多くの犠牲を出した悔しさとともに、教訓を活かすことの大切さを伝えています。

擁護璽(ようごじ)

堺市大浜公園の蘇鉄山にある石碑です。

碑文には、宝永南海地震の教訓を言い伝えていた住民はみんな神社の庭に避難し、死者もけが人も出さなかったと書かれています。

大阪市とは対照的な結果が、教訓の大切さを実感させます。

碑文の要旨はこちら 碑文要旨(ワード:41KB) 碑文要旨(PDF:55KB)

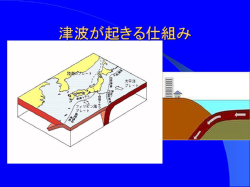

津波が起きる仕組み

日本列島の南の近海では、フィリピン海プレートが、ユーラシアプレートの下へ年間3から5センチ程度潜り込んでいますが、その際、ひずみが蓄積され限界に達すると、地殻が急激にずれ地震が起こります。この地震により海底の地形が変化し、津波となります。

せまりくる津波とその対策

東南海・南海地震による津波は、近い将来かならず大阪府沿岸地域を襲います。

地震や津波が発生するメカニズム、想定される被害規模や被災地域は、さまざまな研究によりわかってきています。

せまりくる津波に備えて、その特徴を理解しましょう。

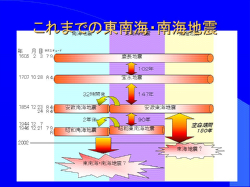

江戸時代以降の、これまでの東南海・南海地震

1605年 2月 3日 マグニチュード7.9 慶長地震(南海・東南海・東海地震が連動)

102年後

1707年10月28日 マグニチュード8.4 宝永地震(南海・東南海・東海地震が連動)

147年後

1854年12月23日 マグニチュード8.4 安政東海地震(東南海・東海地震が連動)

32時間後

1854年12月24日 マグニチュード8.4 安政南海地震

90年後

1944年12月 7日 マグニチュード7.9 昭和東南海地震

2年後

1946年12月21日 マグニチュード8.0 昭和南海地震

このように、地震は、90年から150年周期で、繰返し起こっています。

東海地震は、最後に安政東海地震が発生してから、150年以上が、経過しており、いつ起こっても不思議ではありません。また、南海地震、東南海地震、東海地震は、ほぼ連動して起こっているので、東南海・南海地震も、いつ起こっても不思議ではありません。