ここから本文です。

再資源化

目次

特定建設資材廃棄物の再資源化等

1.再資源化等について

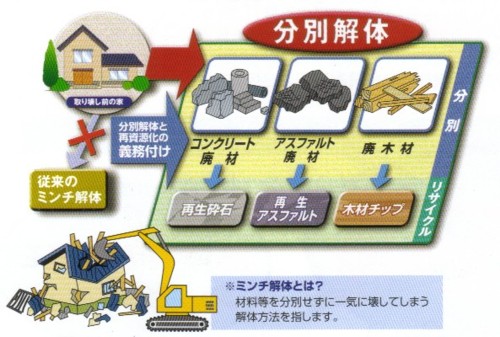

対象建設工事においては、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材)については、再資源化を実施しなければなりません。

なお、木材が廃棄物となった場合、その再資源化施設までの距離(直線距離)が50キロメートルを超える場合は縮減をすれば足りますが、大阪府内においては、再資源化施設が府内全域で50キロメートル内に存在するため、縮減は原則認められません。

再資源化とは

建設資材廃棄物について、資材、原材料として利用できる状態にすること。

また、建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。

縮減とは

燃焼、脱水、圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずる(小さくする)こと。

2.再資源化等に係る手続きの流れ

- 元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。

- 報告を受けた発注者は、再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、知事※1に対し、その旨を申告し、適当な措置を求めることができます。

- 知事※は、再資源化等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、受注者に対し助言、勧告、命令をすることができます。

※ 保健所設置市(府内では大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市)については、それぞれの市長となります。

- 建設廃棄物処分業者名簿(環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課内のページへのリンク)

- 建設リサイクル法に関する届出手続き

3.再資源化技術

対象とする再資源化の技術は、特定建設資材廃棄物であるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材に係る技術とした。

コンクリート塊

コンクリート塊については、破砕、選別、混合物除去、粒度調整等を行うことにより再生クラッシャーラン、再生コンクリート砂、再生粒度調整砕石等として路盤材、建築物の埋め戻し材、基礎材、コンクリート骨材として活用するのが一般的である。

| 区分 | 用途 |

|---|---|

| 再生クラッシャーラン |

|

| 再生コンクリート砂 | 工作物の埋め戻し材料及び基礎材 |

| 再生粒度調整砕石等 | 道路等の舗装の上層路盤材 |

| 再生セメント安定処理路盤材料 | 道路等の舗装の路盤材料 |

| 再生石灰安定処理路盤材料 | 道路等の舗装の路盤材料 |

| 高品質再生骨材 |  コンクリート骨材 (再生コンクリート骨材、ゼネコンHPより) |

アスファルト・コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊については、破砕、選別、混合物除去、粒度調整等を行うことにより、再生加熱アスファルト安定処理混合物及び表層基層用アスファルト安定処理混合物として舗装の上層路盤材、基層用材料又は表層用材料に活用するのが一般的である。

1)再生加熱アスファルト混合物としての利用

| 区分 | 用途 |

|---|---|

| 再生加熱アスファルト安定処理混合物 | 道路等の舗装の上層路盤材 |

| 表層、基層用再生加熱アスファルト | 道路等の舗装の基層用材料及び表層用材料 |

2)再生骨材としての利用

| 区分 | 用途 |

|---|---|

| 再生クラッシャーラン |

|

| 再生粒度調整砕石等 | 道路等の舗装の上層路盤材 |

| 再生セメント安定処理路盤材料 | 道路等の舗装の路盤材料 |

| 再生石灰安定処理路盤材料 | 道路等の舗装の路盤材料 |

建設発生木材

建設発生木材については、チップ化し、木質ボード、堆肥等の原材料として利用する(但し、防腐処理木材の混入には注意を要する)。また、これらの利用が技術的な困難性、環境への負荷の程度等の観点から適切でない場合には燃料として利用するのが一般的である。

| 区分 | 用途 |

|---|---|

| 原材料としての利用 (マテリアルリサイクル) |

|

| 燃料としての利用 (サーマルリサイクル) |

|

4.建設発生木材の再資源化事例

原材料としての利用(マテリアルリサイクル)

破砕等の加工を経て、木質ボード等の建材や堆肥等の原材料として利用する技術を整理する。

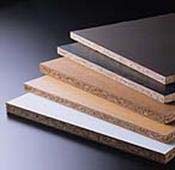

- (1)パーティクルボード

建設発生木材を破砕したものを用いて、化粧板などの再生木質ボードを製造する技術。

(ボードメーカーカタログより引用) - (2)製紙用チップ

建設発生木材を切削して製紙原料として利用する技術。

(製紙用チップ製造プラントにて撮影) - (3)マルチング材

建設発生木材を雑草防止材及び植物の生育を保護・促進する材料等として利用する技術。

(国土交通省ホームページより利用例) - (4)堆肥

建設発生木材を破砕し堆肥を製造する技術。

(堆肥加工プラントにて撮影) - (5)炭化

建設発生木材を専用炉で炭化し床下調湿剤、土壌改良剤、脱臭剤等として利用する技術。

(炭化施設にて撮影、炭化炉及び製品の一例、土壌改良剤) - (6)高性能・高機能の再生木質建材

建設発生木材を特殊加工したものを用いて、住宅用構造材等に利用することのできる木質建材を製造する技術。

(業界団体資料、構造用集成材の一例)

(メーカー資料より引用、写真は一例)

燃料としての利用(サーマルリサイクル)

木質ボード、堆肥等の原材料として利用が技術的に困難又は環境への負荷の程度等の観点から適切でない場合には、燃料として利用する。それらの技術を整理する。

- (1)燃料チップ

建設発生木材を破砕したものを、ボイラー等の燃料として利用する。

(燃料チップ製造プラントにて撮影) - (2)固形燃料(RDF)

建設発生木材を廃プラ、紙くず等とともにペレット(円柱)、ブリケット(角柱)、チューブ状に圧縮成形して固形燃料として利用する技術。

(RDF製造プラントにおけるサンプル) - (3)セメント燃料化

建設発生木材をセメント製造の仮焼炉、焼成炉への燃料代替として用いる技術。

化学原料等としての利用(ケミカルリサイクル)

建設発生木材を高炉原料として利用するシステム。(実証段階)

(プラント写真)