ここから本文です。

北摂の農空間 ともに守る

新着情報

現在、新着情報はありません。

目次

- 農地利用の促進

(1)農空間保全地域制度(2)農地中間管理事業の活用 - 農空間を守る地域活動への支援

(1)多面的機能支払い事業(2)棚田保全活動(3)府民が農空間活動に参画するためのプラットフォーム - 防災、減災に向けた取り組み

(1)ため池の防災機能の強化(2)災害に強い用排水路づくり(3)農地の防災利活用

北摂の農空間 共に守る

農空間とは、市街地と周辺山系の間に広がる農地、集落、里山やため池、水路などの農業用施設が一体となった地域のことを言います。

北摂の農業を守り担い手の規模拡大や企業参入を促進するため、農地の大区画化や農地までの進入路の確保を行うとともに、ため池や水路の改修をすすめ、災害に強い地域づくりを行っています。

また、地元農家や地域住民とともに、水路の管理や休耕地の草刈り、農地の保全管理などにも取り組んでいます。

1 農地利用の促進

(1)農空間保全地域制度

「大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例」に基づき、地域単位の農地の利用促進について地域で話し合いを重ね、将来の土地利用、担い手の確保、地域活性化に関する計画等を「農空間づくりプラン」として策定し、補助事業等によりその実現をすすめていきます。府は市町等と連携して協議会が実施する取組みを支援しています。

- 豊能町牧地区

- 豊能町高山地区

(2)農地中間管理事業の活用

農地の貸付を希望する農家から農地中間管理機構(※)の大阪府みどり公社が農地を借受け、農業経営の効率化や規模拡大を希望する農家に貸し付けています。

- 公的機関である農地中間管理機構を介した農地の貸し借りのため、貸し手、借り手ともに安心

- 貸付期間が終了すれば農地は必ず戻ってきます。

- 手数料はかかりません。

農地中間管理機構【一般社団法人大阪府みどり公社】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

2 農空間を守る地域活動への支援

(1)多面的機能支払い事業

農空間は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的機能を有しており、その利益は広く住民が享受しています。

しかしながら、近年の農業従事者の高齢化、地域の混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。また、共同活動の困難化に伴い、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理に対する農家の負担の増加も懸念されています。

このため、地域の共同活動に対する支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進することにより、農空間の有する多面的機能の適切な維持・発揮を図ります。

活動内容

- 農地維持の活動:農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持など基礎的な共同活動

- 資源向上の活動:地域住民を含む組織が取り組む、水路、農道等の施設の補修、植栽やビオトープづくりなど景観形成等の共同活動

北部管内では平成27年度から8地区(能勢町:西地区、東地区、豊能町:牧地区、高槻市:三箇牧地区、五領・大冠地区、茨木市:長谷・下音羽地区、豊中市:浜地区、摂津市:鳥飼八町地区)の組織がこの事業に取り組み、約700haの農地を対象に活動を実施しています。

(2)棚田保全活動

「棚田」とは、山地の傾斜面に作られた田んぼのことです。その美しい景観は、府民の心のふるさととして親しまれるとともに、水源涵養、洪水調節、多様な生物の生息場所等多くの公益的機能を有しています。

しかし、一方で、急傾斜にあり、規模の小さな「棚田」は機械の導入も困難で、高齢の農家で維持していくことは大きな労力が必要です。そのため、多くの棚田が耕作放棄地となり、荒廃が進んでいます。

大阪府では、これらの棚田を保全する活動を、様々な方法で支援しています。

- 棚田ふるさとファンクラブについて(過去の活動もこちらから閲覧できます。)

- 棚田・保全活動基金について

北部管内の取り組み

- 豊能町牧地区 棚田ボランティアの活動

牧地区では、農空間づくりプランにおいて、棚田の耕作放棄地の解消や未然防止に取り組む計画を盛り込み、棚田ふるさとファンクラブに呼びかけ、活動しています。

地区外周の獣害柵設置や耕作放棄地の再生作業に取り組んでいます。 - 豊能町高山地区

高山地区では、「農のふるさと協力隊」が耕作放棄地の棚田を利用して、保全活動を行っています。

(3)府民が農空間活動に参画するためのプラットフォーム

府民が農空間の保全活動に参加しやすい環境づくりを進めるのため「おおさか農空間づくりプラットフォーム」愛称:ぷらっと農楽里(のらりん)を設置しました。

このプラットフォームを活用し、情報発信や交流、研修活動の充実を図っていきます。おおさか農空間づくりプラットフォーム【農政室】

3 防災、減災に向けた取り組み

都市部における農地は、貴重なオープンスペースとして、避難地や延焼の遮断等に有効な防災空間となります。また、農業用水は、災害時の防火用水や生活用水としての利用が可能です。

農家の営農活動を通じて保全されている農地や農業用水の防災機能の活用を進めることにより、地域の財産として守り、災害に強いまちづくりへ寄与することをめざしています。

(1)ため池の防災機能の強化

自然災害によるため池の被災が頻発している中、ため池の権利者の世代交代が進み、権利関係が不明確かつ複雑となっていることや、ため池の管理組織の弱体化により日常の維持管理に支障をきたすおそれがあることが課題となっています。

このため、施設の所有者等(所有者、管理者)や行政機関の役割分担を明らかにし、ため池の適正な管理及び保全が行われる体制を整備することを目的として「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(令和元年7月1日施行)」が制定されました。

「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行されました。

また、決壊した場合の浸水区域内に住宅等があり、居住者等の避難が困難となるおそれのあるため池を「特定農業用ため池」として指定しています。特定農業用ため池に指定されると、

- 堤体の掘削等の形状変更行為が知事の許可制となり、ため池の改良・廃止といった防災工事を実施する際、所有者等は計画の届出が必要

- 市町村はハザードマップの作成等の避難対策を実施するとともに、必要に応じてため池の施設管理権を取得可能などの義務が発生します。

特定農業ため池の指定やため池データベース等の公表について【大阪府農政室】

ため池ハザードマップ【大阪府農政室】

(2)災害に強い用排水施設づくり

用排水施設整備事業「東部排水路地区」

用排水施設整備事業「東部排水路地区」では、排水路のヘドロ除去、生態系や景観に配慮した整備を行うことにより、農業用排水路としての機能を保全しつつ、住民に親しまれる環境づくりを目指しています。

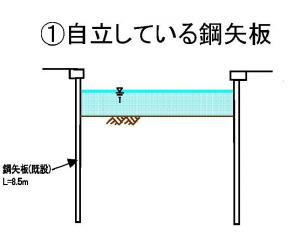

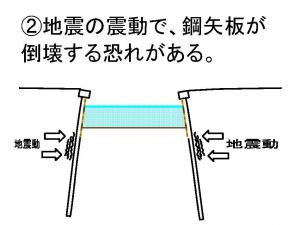

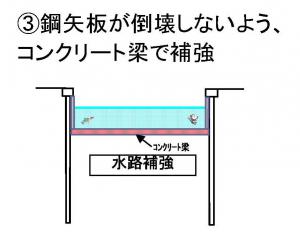

また、整備にあたっては地震時の振動で倒壊しないよう、鋼矢板護岸(既設)を補強するためのコンクリート梁を設置し、災害に強い農空間づくりも進めています。

地震への対策

現在の水路(補強前)

地震が起こった時に考えられること

補強対策(コンクリート梁)

補強工事

着手前

まずは水路に溜まったヘドロを取り除きます。

工事中

コンクリート梁を含む水路底の工事を行います。

老朽化の著しい鋼矢板の腐食進行を防止し、また景観の向上を図るため、既設鋼矢板の前にコンクリートパネルを設置しています。

鋼矢板補強工事

着手前

コンクリート梁工事の後に行います。

工事完了

平成30年度 内部評価(再評価)事業 まちづくり水路整備事業(東部排水路)

- 大阪府では、建設事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図るため、建設事業評価を実施しています。

- 東部排水路地区は、事業採択後10年を経過した時点で継続中であることから、平成30年度に事業再評価を行いました。

- その評価結果は、以下リンク先「建設事業評価(内部評価事業)事業一覧」において公表されています。

- リンク先:建設事業評価(内部評価事業)事業一覧

(3)農地の防災利活用

大規模災害時に、農地を緊急避難地や延焼遮断帯、緊急資材置き場、仮設住宅用地等に活用しています。