ここから本文です。

建築物に関する液状化対策

~あなたの住宅を守るため、液状化への備えは重要です!ご不明なことは、専門家へご相談ください‼~

建築物に関する液状化対策の相談先

地震により地盤が液状化すると、建物重量が軽く基礎が浅い建築物は、傾斜や沈下などの被害を受ける可能性があります。このため、液状化による建物被害に備えることが重要です。特に建築物を新築される際などは、専門家と相談し、対策することが有効です。

戸建て住宅などの具体的な液状化対策についての相談は、下記の団体で受け付けています。

| 団体名 | 連絡先 |

|

電話:06-6942-0190

|

|

|

電話:06-6947-1966

|

|

|

電話:06-6946-7065

|

液状化現象について知る

液状化とは

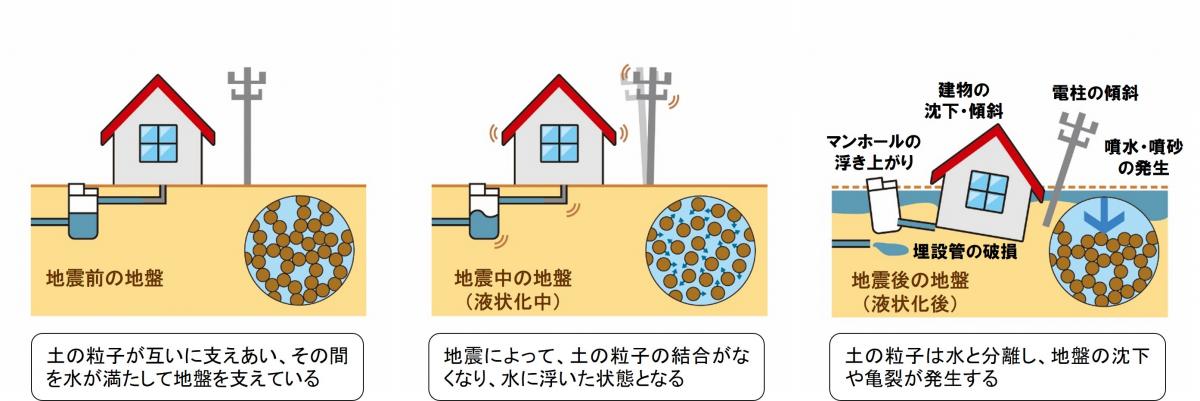

液状化現象とは、地震が発生した際に、地震の揺れによって地盤が液体状になる現象をいいます。

液状化現象により、戸建て住宅などの地盤上の建物が沈下したり、傾いたりするとともに、下水管などの地下埋設物が浮き上がったりする被害が発生することがあります。

一般的に液状化現象が発生しやすい場所としては、過去に川や沼地があった場所、砂丘間低地、盛土地、埋立地、湧水地などが考えられます。

(出典:国土交通省ホームページ)

【参考】国土交通省ホームページ:液状化現象について(外部サイトへリンク)

液状化による建築物被害例

地盤が液状化すると、戸建て住宅の沈下や傾斜、道路面の変形、ライフライン施設の被害等、液状化による被害が地震後の生活に及ぼす影響は多大にして多種多様であり、これらが複合的に発生することで影響期間は長期に及ぶことになります。

|

2016年熊本地震 |

2016年熊本地震 |

2011年東北地方太平洋沖地震 |

(写真提供:国土交通省)

液状化の可能性

液状化の可能性を調べるためには、液状化マップ、過去の地形図、土地条件図、地盤調査データなどの資料が参考になります。

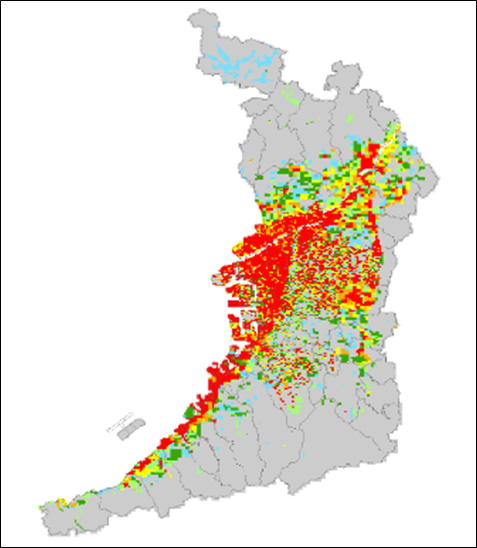

南海トラフ巨大地震による液状化可能性について

大阪府政策企画部危機管理室のホームページ(震度分布・液状化可能性)で、南海トラフ巨大地震による大阪府域の液状化の可能性を公表しています。

【参考】ハザードマップポータルサイト(国土交通省、国土地理院)

以下のサイトからも液状化マップ等を確認できます。

(重ねるハザードマップ地図を見る→すべての情報から選択→災害リスク情報→都道府県液状化危険度分布図→大阪府を選択)

(重ねるハザードマップ地図を見る→すべての情報から選択→土地の特徴・成り立ち→地形区分に基づく液状化の発生傾向図)

建築物に関する液状化対策の検討

液状化の可能性があると判断したら、対策を検討しておくことが大切です。

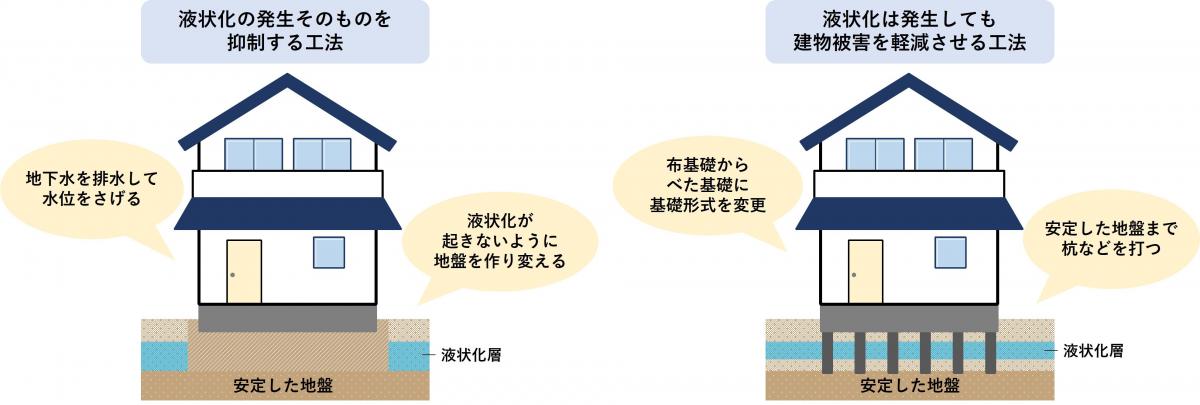

地盤の改良や基礎形式を変更して液状化に備えるなど、具体的な対策については専門家に確認のうえ、検討をしてください。

■対策例

| 施工対象 | 工法の分類 | 対策のねらい | 工法例 |

| 地盤 |

液状化の発生そのものを 抑制する工法 |

液状化しにくい地盤に改良する | 締固め工法 (丸太等による密度増大) |

| 浅層混合処理工法 | |||

| 注入工法 (薬液・グラウト) |

|||

| 地下水を排水して水位をさげる | 地下水位低下工法 | ||

| 住宅 |

液状化は発生しても 建物被害を軽減させる工法 |

建物の沈下や傾きを抑制する | 杭基礎 (小口径鋼管杭など) |

| 被災後の建物の修復を容易にする | ベタ基礎 |

関連情報

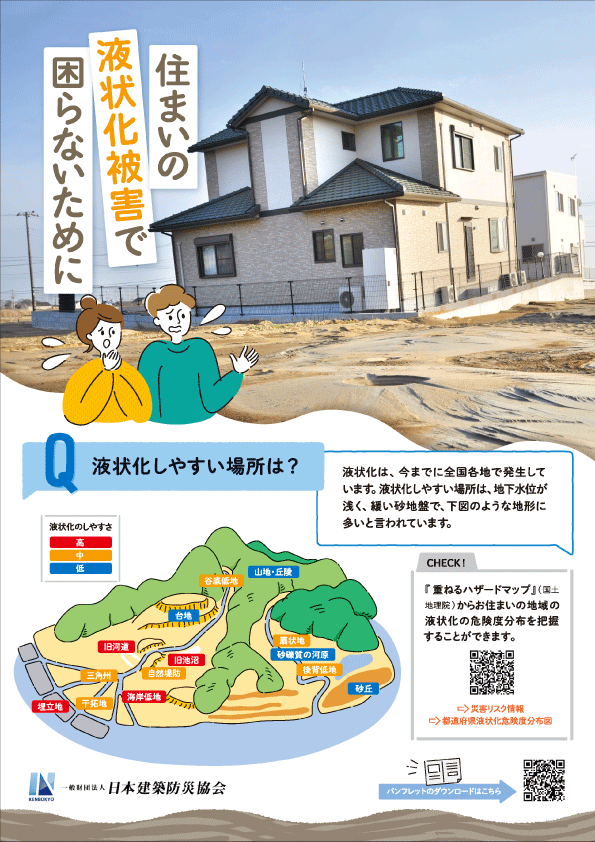

■耐震支援ポータルサイト(日本建築防災協会)

日本建築防災協会の耐震支援ポータルサイト「住まいの液状化被害と備え」(外部サイトへリンク)にて「住まいの液状化被害で困らないために」という要点をまとめたパンフレットが公開されています。

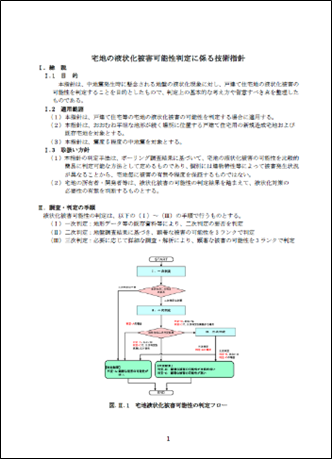

■液状化対策に関する指針等(国土交通省)

国土交通省ホームページ(液状化現象について(外部サイトへリンク))に、「宅地液状化被害可能性判定に係る技術指針」及び「市街地液状化対策推進ガイダンス」等が公表されています。

■液状化判定フロー(国土交通省地方整備局)

国土交通省地方整備局ホームページに、液状化の判定フロー(液状化判定フロー(外部サイトへリンク))が掲載されております。

Q&A

Q1:どのような土地が液状化しやすいですか。

A1:液状化現象が起こりやすい地盤は、一般的に、海岸や川のそばの比較的地盤が緩く、締固められていない、地下水位が高い砂地盤等と言われています。ただし、実際の地盤の状況は敷地によって異なるため、住宅を建てる前には地盤調査を行うことが有効です。

【参考】震度分布・液状化可能性(大阪府政策企画部危機管理室)

Q2:液状化によって住宅などの建物はどのような被害を受けますか。

A2:液状化によって地盤が支持力を失い、地盤の上で建物がゆっくりと傾くように沈下してしまう現象(不同沈下)を起こすおそれがあります。また、水道管やガス管が切断・破損する可能性もあります。

【参考】液状化現象について(国土交通省)(外部サイトへリンク)

Q3:どのくらいの震度で液状化は発生しますか。

A3:実際の地盤の状況や地震の揺れ方によって変わります。なお、「気象庁震度階級関連解説表」には、震度5弱の地盤の状況として「亀裂や液状化が生じることがある」と示されています。

Q4:一度液状化した地盤は、再び液状化するおそれはありませんか。

A4:近年の被害事例を見ると、再び液状化する可能性を否定できません。

Q5:住宅や土地を購入する際、液状化に関して事前に確認した方が良いことを教えてください。

A5:住宅や土地を購入する前に、液状化マップや市町村の地震ハザードマップを確認することや、その土地の地盤調査や液状化判定を行うことが考えられます。また、その土地の歴史(湖沼、河川、田んぼの埋立地であったとか、過去に土地に関する問題が起きていないか、など)について、宅地建物取引業者(売主、媒介)に説明を求め、液状化の可能性について検討するのも1つの方法です。

Q6:建築物を新築する際に液状化による影響は検討されていますか。

A6:建築物の設計者は、地盤調査結果に基づき、建物に対する地盤の影響を考慮し、適切な基礎形式等を検討する必要があります。