ここから本文です。

大阪公立大学・大阪公立大学高専等の授業料等支援制度について「府制度(所得制限なし)」

こちらは、授業料等支援「府制度(所得制限なし)」に関するページです。「府制度(所得制限あり)」については、こちらのページをご覧ください。

◆新着情報◆

令和7年10月8日 ホームページを更新しました。

下記見出しをクリックしてください。該当見出しにジャンプします。

・大学のHPはこちら(外部サイトへリンク)

申請可否判定ツールなどがございます。ぜひご活用ください。

1.趣旨・目的

大阪府では、親の経済事情や家庭の個別事情によって、大阪の子どもたちが進学を諦めることなくチャレンジできるよう、大阪で子育てをしている世帯への支援として、令和2年(2020年)度入学生から、国の高等教育の修学支援新制度(以下、「国制度」といいます。)に大阪府独自の制度を加え、大阪公立大学、大阪府立大学、大阪市立大学及び大阪公立大学工業高等専門学校の授業料等支援制度を実施しています。(以下、「府制度(所得制限あり)」といいます。)

令和6年度からは、大阪の全ての子どもたちを対象に、所得や世帯の子どもの人数に制限なく、自らの可能性を追求できる社会の実現と子育て世帯の教育費負担を軽減し、子育てしやすいまち・大阪の実現に向けて、大阪公立大学・大阪府立大学、大阪市立大学及び大阪公立大学工業高等専門学校に入学・進級する学生の授業料等の完全無償化をめざし、所得制限及び資産要件の撤廃を段階的に実施しています。(以下、「府制度(所得制限なし)」といいます。)

※令和7年度の対象者の詳細については、「3-1.学生等の要件」をご確認ください。

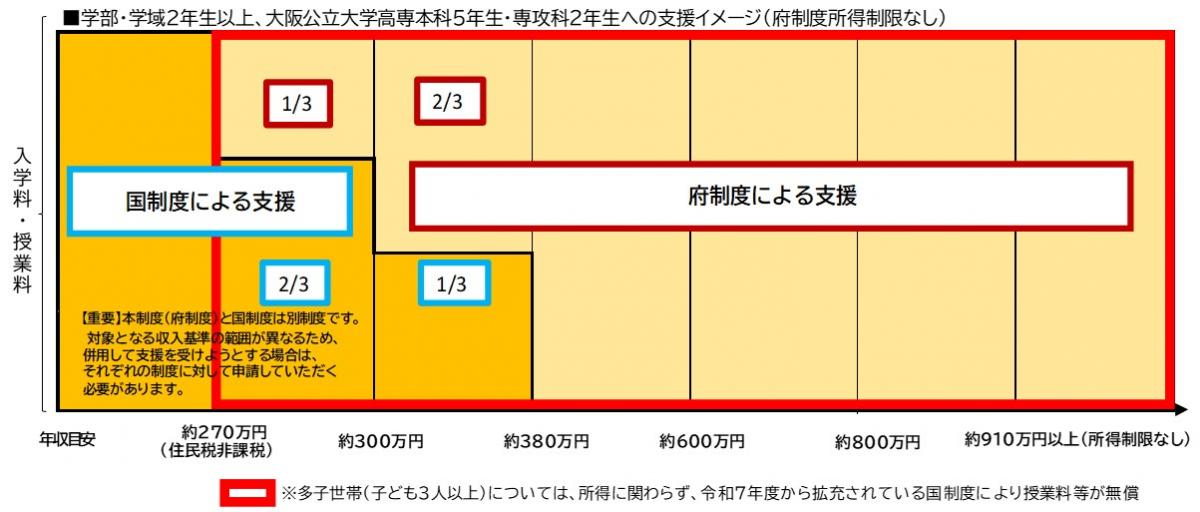

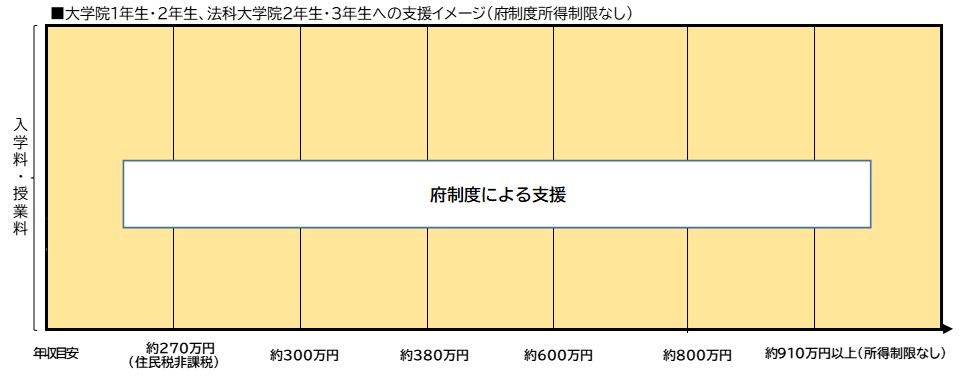

2.支援イメージ

- 低所得者層(年収目安380万円未満世帯)に該当する場合は、『国+府』制度の支援により無償

- 多子世帯(扶養する子どもの数が3名以上)に該当する場合は所得に関わらず『国』制度の支援により無償

(国制度の詳細については文科省の高等教育の修学支援新制度のトップページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。)

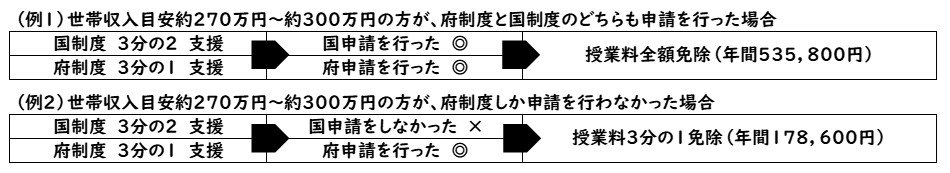

※本制度(府制度)と国制度は別制度です。対象となる収入基準の範囲が異なるため、併用して支援を受けようとする場合は、それぞれの制度に対して申請していただく必要があります。

※府制度のみを申請し、国制度も自動的に支援を受けられるものではありません。

支援区分が国制度の範囲に該当した場合においても別途、国制度を申請しなければ、府制度の支援しか受けることができません。

〈下のイメージ図は、生計維持者(原則、父母)のうちどちらか一方が働き、本人、中学生の家族4人世帯の場合の目安〉

収入や申請の仕方によって支援額が変わります。世帯年収目安約380万円未満で府制度しか申請していない場合、国制度対象分の支援が受けられませんので、ご注意ください。

3.支援の対象となるための要件

本制度による授業料等減免の支援を受けるためには、以下6つの要件を全て満たしている必要があります。

3-1. 学生等の要件

3-2. 府内在住要件

3-3. 国籍・在留資格に関する要件

3-4. 大学等に入学するまでの期間に関する要件

3-5. 学業成績等に関する要件

3-6. 家計の経済状況に関する要件

3-1.学生等の要件

【令和7年(2025年)度の対象者】

(1)大阪公立大学、府立大学、市立大学の学部・学域2年生から4年生(6年制の場合、2年生から6年生)

(2)大阪公立大学大学院(修士、博士前期課程)1・2年生

(3)大阪公立大学法科大学院2・3年生

(4)大阪公立大学高専本科5年生・専攻科2年生

※1 令和6年(2024年)度から逆学年進行方式により実施しています。

※2 標準修業年数での終了が困難とされる場合は対象となりません。(3-5. 学業成績等に関する要件 参照)

※3 過去に病気等の理由で休学し、修業年限内で卒業・修了する見込みのあるものは制度の対象となります。詳細はQ&A(PDF:206KB)でご確認ください。

※4 留学生及び大学院の長期履修学生(育児・介護等の事情を有する者及びその他、相当の理由と学部等の長が認める者は含まない。)は対象となりません。

3-2.府内在住要件

「府制度(所得制限あり)」と基準日が異なります。

「府制度 (所得制限なし)」では、最初に新制度の対象となる年度の4月1日が基準日となります。

初回申請時

ア. 学生本人及びその生計維持者(原則、父母)が、最初に「府制度(所得制限なし)」の対象となる年度の4月1日を基準日として3年以上前から引き続き大阪府内に住所を有していることが必要です。

在学中(継続申請時)

イ. また、在学中に継続して支援を受けるためには、毎年度の基準日(4月1日)において、学生本人及びその生計維持者(原則、父母)が、大阪府内に住所を有している必要があります。

※1 府内在住要件については、住民票に記載されている住所により確認・判断します。

※2 学生及びその生計維持者(原則、父母)が基準日の3年以上前から大阪府内に在住していたが、生計維持者の一方が勤務地の関係(雇用先の会社の命令による単身赴任等)で別居し、大阪府外に居住している場合、学生及びもう一方の生計維持者の在住要件を満たすことが確認できる場合は対象となります。

その場合、単身赴任のため、やむを得ず他都道府県に居住していることについて、会社の発行する証明書(辞令の写し等)の提出により確認できることが必要です。(詳細は制度に関するQ&A「■単身赴任等について」Q16からQ19を確認してください。)

※3 初回申請を行う場合は、上記アとイの2つの要件を満たす必要があります。

生計維持者について

学生等の「生計維持者」は、父母がいる場合は原則として父母(2名)となります。父又は母のみ(ひとり親)の場合は、原則、その人が「生計維持者」です。これらの場合、学生本人との同居・別居の別、収入の有無・多寡は問いません。

父母ともにいない場合は、学生本人の学費や生活費を負担している人(複数いるときは主たる負担者)1名 が「生計維持者」となり、そのような人がいない場合や社会的養護を必要とする者(児童養護施設等の入所者等)などについては、独立生計とみなし、学生本人自身が「生計維持者」となります。

生計維持者が父、母のいずれかのみの場合及び父母以外の者が生計維持者となっている場合、必要に応じて、後日事実が確認できる以下の証明書類等の提出を求める場合があります。

【生計維持者の事実関係を確認する書類等について】

|

事象 |

証明書類(例) |

|---|---|

| 父母と死別 |

・戸籍謄本又は当該父母に係る戸籍抄本 |

| 父母が離婚 | ・戸籍謄本又は当該父母に係る戸籍抄本 |

| 父母が離婚調停中 | ・裁判所による係属証明書 ・弁護士による報告書 |

| 父又は母がDV被害者 | ・自治体等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」 |

| 父又は母が生死不明(行方不明) | ・自治体や警察署等による「行方不明者届受理証明書」 |

| 父又は母が意識不明、精神疾患 | ・主治医による診断書 |

| 学生本人が両親ではなく、配偶者に扶養されている | ・本人及び配偶者が記載された住民票(続柄が表示されているもの) 又は戸籍謄本又は当該配偶者に係る戸籍抄本及び ・課税証明書(配偶者控除の適用が分かるもの) |

| 家庭内暴力(DV等)により父母と別居 | ・公的機関による証明書 |

| その他の事由 | ・事実関係を確認できる書類(第三者(機関)の所見等) |

3-3.国籍・在留資格等に関する要件

国籍等について、次のいずれかに該当すること。

(1)日本国籍を有する者

(2)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として本邦に在留する者

(3)出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者

(4)出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、将来永住する意思があると学校の長が認めた者

(5)出入国管理及び難民認定法別表第一の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、下記のいずれにも該当する者

ア.国内で出生又は12 歳に達した日の属する学年の末日までに初めて入国した者

イ.日本の小学校等から高校等までを卒業・修了した者

ウ.大学等の卒業・修了後も日本で就労して定着する意思があると学校の長が認めた者

(6)本邦における在留期間その他の事情を総合的に勘案して前号に掲げる者に準ずると学校の長が認めた者

参考資料

3-4.大学等に入学するまでの期間等に関する要件

大学等に入学するまでの期間等について、次のいずれかに該当すること。

(1)大阪公立大学の学部・学域(「府制度(所得制限なし)」の対象となった府大・市大の学部・学域生も含む。)

ア.高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、大学等に入学した日までの期間が2年を経過していない者(国制度と同様)

イ.高等学校卒業程度認定試験合格者等については、当該試験受験資格取得年度の初日から認定試験合格の日までの期間が5年を経過していない者 (5年を経過した後も毎年度認定試験を受験していた者も含む。)であって、合格した年度の翌年度の末日から入学した日までの期間が2年を経過し

ていない者

ウ.個別の入学資格審査を経て大学等への入学を認められた者については、20歳に達した年度の翌年度の末日までに入学した者

(2)大阪公立大学の大学院(修士課程、博士前期課程)、大阪公立大学の法科大学院

大学等を卒業した後、引き続いて大学院に入学した者で、入学した年度の前年度末年齢が24歳(※)までの者

※前年度末年齢が25歳で入学した場合でも対象と認められる場合もあります。詳細は、Q&Aでご確認ください。

※大学等を卒業した後、引き続いて大学に入学していなくても対象と認められる場合もあります。詳細はQ&Aでご確認ください。

(3)大阪公立大学高専本科

高等学校又は高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程を初めて卒業又は修了した日の属する年度の翌年度の末日から高等専門学校の第4学年生へ進級した日までの期間が2年を経過していない者。

(4)大阪公立大学高専専攻科

高等専門学校、短期大学等を卒業後、引き続いて大阪公立大学高専専攻科に入学した者

※進学前の学校を卒業後、1年以上の期間が空いている場合には、支援の対象となりません。

参考資料

3-5.学業成績等に関する要件

(1)大阪公立大学・大阪府立大学・大阪市立大学(学部・学域)、大阪公立大学高専(本科・専攻科)

【新規申請者】

次のA、Bのいずれかに該当すること。

A.在学する大学等における学業成績について、GPA(平均成績)等が上位2分の1以上であること。

B.次のa及びbのいずれにも該当すること。

ただし、災害、傷病その他やむを得ない事由によりaに該当しない場合は、bに該当することで用件を満たすこととします。

- a.累積修得単位数が標準単位数以上であること。

※標準単位数=卒業必要単位数÷修業年限×申請者の在籍年数

(※一部計算式に当てはまらない学部・学域があります。

申請時には大学が公開する学部学域・学科専攻別標準取得単位数を確認してください。) - b.学修計画書の提出により、学修意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること。

※国制度の申請手続きにおいて、大学等に学修計画書を提出している場合は、提出不要です。

【継続対象者または「府制度(所得制限あり)」から「府制度(所得制限なし)」となる支援対象者 ※1】

国制度と同様の学業成績に関する要件を満たす必要があります。

上記のA又はBに該当する場合であっても、在学中の学業成績等が適格認定の基準(※2)において「廃止」の区分に該当する場合には、支援の対象外(支援認定の取消し)となります。

ただし、令和5年9月以前の適格認定にて、「警告」の連続により「廃止」となった者のうち、2回目の「警告」理由がGPA等が学部における下位4分の1に属することのみである場合は、翌期の学業成績等が「継続」相当であれば再度支援を受ける可能性があります。

(詳細については、各大学・高専にてご確認ください。)

※1 「府制度(所得制限あり)」で支援「停止」中の者も含む

【適格認定における学業成績の基準】(※2)

|

区 |

学業成績の基準 |

| 廃 止 |

次の(1)から(4)に該当し、そのことについて災害、傷病、その他やむを得ない事由があると認められないとき (1)修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと。 |

| 停 止 |

下記に示す「警告」の区分に該当する学業成績の基準に連続して該当すること。 (2回目の警告が「警告」の区分の(2)に掲げる基準のみに該当することによる場合に限る。ただし、連続して3回該当する場合は除く。) |

| 警 告 |

次の(1)から(3)に該当し、そのことについて災害、傷病、その他やむを得ない事由があると認められないとき (1)累積修得単位数の合計数が標準単位数の7割以下であること。(廃止区分の(2)に該当するものを除く) (2)GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属すること。(次のア、イに該当する場合を除く) (3)履修科目の授業への出席率が8割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められること。 |

(2)大阪公立大学の大学院(修士課程、博士前期課程)、大阪公立大学の法科大学院

【新規申請者】

学業成績等に関する要件はありませんが、授業料等支援の申請にあたっては、大学指定の研究計画書の提出が必要です。

【継続対象者または「府制度(所得制限あり)」から「府制度(所得制限なし)」となる支援対象者 ※3】

次のいずれかに該当すると判断される場合は、授業料減免支援を終了します。

A.研究計画書等に対する研究の取組状況から、標準修業年限での修了が困難と判断される場合

B.学修意欲や学修の実態(単位修得、出席率等)などを勘案し、学習意欲が著しく低いと判断される場合

3-6.家計の経済状況に関する確認

(1)大阪公立大学・府大・市大(学部・学域)、大阪公立大学高専(本科・専攻科)[大学院・法科大学院生は除く]

所得制限・資産要件は撤廃されておりますが、国制度の減免額算定基準額に該当するか否かの確認を行っております。

国制度に該当する場合は、別途国制度の申請が必要です。(国制度の申請について該当した場合は、各大学・高専からの別途手続き等の指示がありますので、その指示に従ってください。)

4.支援に係る申請について

4-1.申請時期及び申請手続きについて

- 申請者は、4-2.(2)提出書類を準備し、申請の手続きを行ってください。

- 大阪公立大学、大阪府立大学、大阪市立大学の学部・学域生、大学院生及び法科大学院生は、認定に必要なオンライン申請と書類の提出の両方の手続きが必要です。

- 申請者は、定められた申請期間内に4-2.(2)提出必要書類を在籍する大学等へ提出してください。

- 申請については、大学等からの案内に沿って手続きを行ってください。

- 期限を過ぎての申請は受け付けられませんので、定められた申請期間内に必ず必要書類を提出してください。

なお、申請手続きの方法や申請に必要な様式等については、大学等のホームページに掲載、若しくは配布される予定です。

4-2.提出書類について

(1)認定申請書

大学・高専それぞれの指示に従って申請してください。

(2)提出必要書類

ア.提出書類等確認票

認定申請にあたって必要となる書類等についてチェックの上、認定申請書及び添付書類と併せて提出してください。

イ.住民票の写し【原本】

申請者(学生本人)と生計維持者(原則、父母)及び扶養親族等世帯全員(続柄記載のもの)が記載されたものを提出してください。

- ※1 発行日から3ケ月以内でマイナンバーの記載のないものを提出してください。

- ※2 基準日以前3年の間において住所の異動がある場合は、前住所地の「住民票の除票」【原本】も併せて提出が必要です(3年間における府内住所の有無を確認します)。

- ※3 学生本人及びその生計維持者(原則、父母)が基準日の3年以上前から大阪府内に在住していたが、生計維持者の一方が勤務地の関係(雇用先の会社の命令による単身赴任等)で別居し大阪府外に居住している場合、申請者(学生本人)及びもう一方の生計維持者の在住要件を満たすことが確認できる場合は対象となります。

その場合、単身赴任のため、やむを得ず他都道府県に居住していることについて確認するため、「会社の発行する証明書(辞令の写し等)」を提出により確認できることが必要です。(詳細は制度に関するQ&A「5.大阪府内への在住要件について」をご確認ください。) - ※4 住民票の写しとは、市町村で交付されたものを指し、いわゆるコピーではありません。

ウ.マイナンバーカード(個人番号カード)等の写し等【原本】※学部・学域生のみ

以下を提出してください。

マイナンバーカード(個人番号カード)等の写し

a(申請者(学生本人))及びb(生計維持者)の番号確認書類や身元確認書類の提出が必要となるため、以下の該当する書類を提出してください。

| a. 申請者(学生本人) | b. 生計維持者(原則、父母) | |

|

マイナンバーカード |

・番号確認書類 |

・番号確認書類 マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面のコピー |

| マイナンバーカード (個人番号カード) をお持ちでない方 |

・番号確認書類 以下のいずれか1点 ㋐次のいずれかの1点 ㋑次のいずれかの2点 |

・番号確認書類 以下のいずれか1点 |

エ.学修計画書

大阪公立大学・大阪府立大学・大阪市立大学(学部・学域)、大阪公立大学高専(本科・専攻科)のみ提出が必要です。

ただし、国制度の申請者で当該制度への申請において学修計画書を大学等に提出している場合、また、新規申請時の学業成績等に関する要件を満たしている場合は提出不要です。

オ.研究計画書

大阪公立大学の大学院(修士課程、博士前期課程)、大阪公立大学の法科大学院のみ提出が必要です。

カ.児童養護施設等の在籍又は退所証明書(様式任意)

社会的養護を必要とする(していた)方は、施設等在籍証明書、児童(里親)委託証明書、措置解除決定通知書等を提出してください。

キ.在留資格及び在留期限がわかる証明書(「在留カード」の写し、「特別永住者証明書」の写し、その他「住民票」【原本】等、在留資格・在留期限が明記されているもの)

外国籍の方のみ提出が必要です。

また、申込時点で在留期限が切れているが延長申請中である場合、その旨を証明する書類のコピーを併せて添付してください。

5.支援の継続について

- 授業料支援(減免)の対象者が在学中に継続して授業料支援(減免)を受けようとする場合は、在学する大学等が定める期限までに支援(減免)に係る継続願を提出する必要があります。

- 継続願の提出がない場合は支援を停止することになるため、必ず大学等の定める提出期限内に継続願を必要な添付書類と併せて提出してください。

6.申請にあたっての留意事項

本制度による授業料等減免支援の利用を希望し、申請するにあたっては、以下の点について理解し、同意した上で申請手続きを行ってください。

- (1)国制度と大阪府が実施する本制度では、対象となる収入基準の範囲が異なります。(大阪府は収入基準を令和6年度の在学生から段階的に撤廃)

申請者の世帯収入に応じて、どちらか一方あるいは両方の制度に申請手続きを行うことが必要な場合がありますので、授業料等の支援(減免)を希望する場合は、各制度の支援対象範囲等を十分にご確認の上、必要な申請手続きに遺漏のないようにご注意ください。 - (2)申請書等の審査における事実確認等のため、必要な証明書類等の追加提出を求めることがあります。また、申請書の記載内容に虚偽や事実と異なる記載があった場合、認定を取り消され、減免を打ち切られることがあるとともに、在学する大学等から減免を受けた金額の返還を求められることがあります。

- (3)国制度への申請者については、独立行政法人日本学生支援機構を通じ、在学する大学等が機構の保有する申請者の給付奨学金に関する支援区分等の情報の送付を受け、当該支援区分等の情報に基づき本授業料等減免の対象者の認定手続きを行いますので、予めご了承ください。

- (4)申請書に記載された内容及び提出された書類の情報は、授業料等減免の認定及び大学等が実施する経済支援のために利用します。また、本事業を所管する大阪府に情報提供を行い、統計資料等の作成に利用する場合がありますが、作成に際しては個人が特定できないように処理します。

7.その他

- 本制度に関するQ&A(大学での説明会での質問に対する回答も含む)については、こちらをご参照ください。

「府制度(所得制限なし)」に関するQ&A(ワード:44KB)

「府制度(所得制限なし)」に関するQ&A(PDF:9,829KB)

8.関連リンク

- 文部科学省(高等教育の修学支援新制度)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

- 日本学生支援機構(給付型奨学金)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

- 大阪公立大学(経済支援)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

- 大阪公立大学工業高等専門学校トップページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

- 令和5年大阪府戦略本部会議(別ウィンドウで開きます)

9.問合せ先

| 制度の内容に関すること | 副首都推進局 公立大学法人担当 | 電話:06-6208-8877 |

|---|---|---|

|

申請(手続き)に関すること |

大阪公立大学 学生課 |

電話(中百舌鳥キャンパス):072-254-8415 |

| 大阪府立大学 学生課 | 電話:072-254-8415 | |

| 大阪市立大学 学生課 | 電話:06-6605-2102 | |

| 大阪公立大学工業高等専門学校 学務課 | 電話:072-820-8578 |