ここから本文です。

アドバンス・ケア・プランニング(ACP、愛称『人生会議』)をご存じですか?

トピックス

府主催の人生会議普及啓発イベント

府内市町村主催の人生会議普及啓発イベント

「人生会議」の認知度向上に向けた啓発作品コンテストNEW

SNSを活用した人生会議の普及啓発

人生会議啓発資材、研修支援事業

人生会議に関する各種調査

自らが希望する医療・ケアを受けるために

誰でも、いつでも、命に関わる大きな病気やケガをする可能性があります。命の危機が迫った状態になると、約70%の方が医療やケアなどを自分で決めたり、望みを人に伝えたりできなくなると言われています。

あなたが大切にしていることや望んでいること、どこで、どのような医療・ケアを望むかを、自分自身で前もって考え、周囲の信頼する人たちと共有することを「アドバンス・ケア・プランニング(以下、ACPという。)」といい、自らが希望する医療やケアを受けるための大切なプロセスになっています。

しかしながら、国がまとめた報告書(※)によると、人生の最終段階における医療・療養について、家族等や医療介護関係者と話し合ったことがある人の割合は、平成25年からほとんど変わっていません。

政府は、ACPの愛称を「人生会議」に決定するとともに、毎年11月30日(いい看取り・看取られ)を「人生会議の日」とし、人生の最終段階における医療・ケアについて考える日としました。

この機会に『人生会議(ACP)』について考えてみませんか?

H30.3「人生の最終段階における医療に関する意識調査報告書」(人生の最終段階における医療の普及啓発の在り方に関する検討会)(外部サイトへリンク)

参考

- ACP普及・啓発リーフレット(厚生労働省)(PDF:842KB)

- 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(PDF:102KB)

- 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(解説編)(PDF:211KB)

そもそも『人生会議(ACP)』って?

『人生会議(ACP)』とは、これからご自身が受ける医療やケアについて、自分の考えを家族や近しい方、医療・ケアチームと繰り返し話し合い、考え、「心づもり」として書き留めたものを周囲と共有する、という、ご自身の意思決定を支援する手順のことです。

あなたは今後どんな生き方をしたいですか?大切な人にどんな生き方をしてほしいですか?

自らが希望する医療やケアを受けるために、大切にしていること、どこでどのような医療・ケアを望むかを、自分自身で前もって考え、周囲の信頼する人たちと話し合い、共有することが重要です。

このような取組は、個人の主体的な行いによって考え、進めるものです。知りたくない、考えたくない方への十分な配慮が必要です。

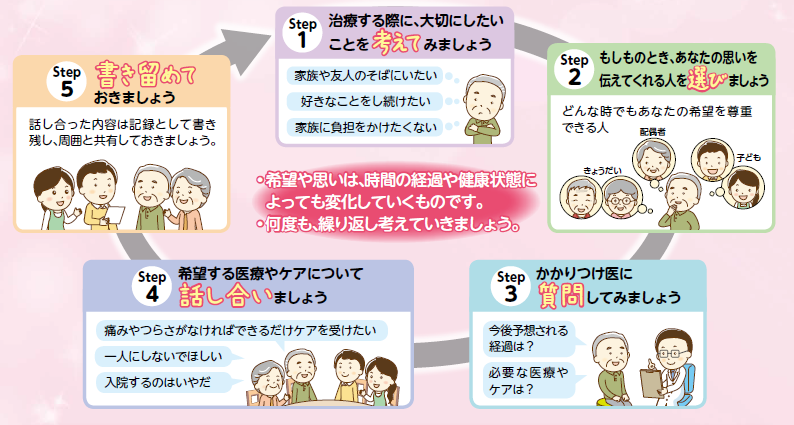

『人生会議(ACP)』の進め方(例)

- (1)もし病気になったら・・・、まずは考えてみましょう

- どんな治療・ケアを受けたいですか?

例えば・・・・病気と闘って一日でも長く生きたい。

延命につながるだけの処置は避けたい。

自分が望む生活ができる程度に、苦痛をとる治療を受けたい。 など - どんな所で療養したいですか?

例えば・・・・家族やヘルパーなどのサポートを受けながら、できるだけ住み慣れた自宅で生活したい。

病院や施設で療養したい。 など

- どんな治療・ケアを受けたいですか?

- (2)考えた内容を、話し合い、共有しましょう

希望や思いは、時間の経過や健康状態によって変化していくものであり、一度で決まるものではありません。

下記のサイクルを参考に、何度も繰り返して考え、話し合いましょう。

STEP1 治療する際に、大切にしたいことを考えてみましょう

あなたが大切にしていること、望んでいることを考えてみましょう。

今のあなたの思いを示しておくことは、将来的に家族などがあなたの気持ちを考慮して判断をおこなう際に役立ちます。

STEP2 もしものとき、あなたの思いを伝えてくれる人を選びましょう

もしものとき、あなたが自分の意思を伝えることができなくなった場合に、あなたに代わって意向を伝えてくれる人を選んでおきましょう。

どんな時でもあなたの希望を尊重できる、信頼できる人を選びましょう。

STEP3 かかりつけ医に質問してみましょう

あなたの健康状態、病気の場合は病名や病状、今後予想される経過や必要な医療・ケアについて、かかりつけ医に質問し、健康について学び、考えてみましょう。

STEP4 希望する医療やケアについて話し合いましょう

医療・ケアや生活に関する希望や思いを、家族・代理人・医療者等と話し合い、理解してもらいましょう。

STEP5 書き留めておきましょう

話し合った内容は記録として書き残し、周囲と共有しておきましょう。

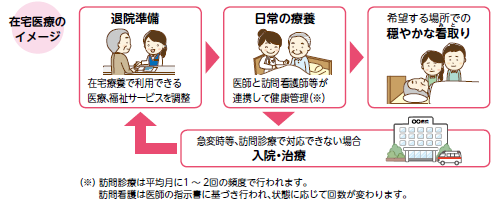

病気になっても、住み慣れた環境で過ごしたいご意向をお持ちの方へ

病気等になり通院が困難な場合であっても、自宅などの生活の場において、医療を受けることができる「在宅医療」をご存じですか?

国の調査によると、約70%の方が自宅での最期を希望しているにもかかわらず、実際に自宅で亡くなった方は約15%しかいません。

- 在宅医療は、通院が困難な場合に自宅などの生活の場において、医師、看護師、歯科医師、薬剤師等がチームとなって提供する医療です。

- 住み慣れた環境で家族やペットとともに過ごすなど、自分のペースで生活できることが最大のメリットです。

在宅医療を受けるには?

- 退院時に、在宅での医療について、病院担当者と相談しましょう。

- また、医療だけでなく、自身にあったくらしについてもケアマネジャーや地域包括支援センター等と相談しましょう。

誰でも受けられるの?

年齢や病気に制限なく、誰でも受けることができます。人工呼吸器や経管栄養などが必要でも、症状が安定していれば自宅療養は可能です。

病状が急変したら?

- 訪問診療で対応できない場合は、入院での治療になります。

- あらかじめ急変時の対応についてかかりつけ医と相談しておきましょう。

参考

- 厚生労働省「人生会議してみませんか」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

- 地域包括支援センター一覧(ページ内にリンクあり)(別ウィンドウで開きます)

- 大阪府「上手に医療を受けるためにから知っておきたいことから」(PDF:3,274KB)

11月29日に大阪府主催のイベント「今のうちに、ゆるっと人生会議」を実施しました!

≪イベントは終了しています。開催したイベントの詳細については以下のとおり。≫

1.内容

〈第1部 FM802 UPBEAT!公開収録〉

DJ加藤真樹子さんとゲストアーティストの秦基博さんが、音楽や暮らしで大切にしていることを語りながら、人生会議について考えるきっかけもお届けします。

第1部詳細:https://funky802.com/site/pickup_detail/8039(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※公開収録(第一部)の放送日は12月3日(水曜日)13時20分から13時40分を予定

※放送後、radikoによるアーカイブ配信(一週間)

〈 第2部 アキナ山名文和さん・宇都宮まきさんと考える~みんなの人生会議~〉

アキナ山名さん、宇都宮まきさん夫妻を招き、自身の体験談や専門家である佛教大学濱吉教授のアドバイスを交えた人生会議に関するトークを行います。

その他、展示・体験コーナー、人生会議啓発作品コンテストの表彰を行います。ぜひご参加ください。

※トークイベント(第2部)の模様については、府のホームページ等で後日配信(終了しました)

2.日時

11月29日(土曜日)13時30分から16時

3.場所

大阪ステーションシティ5階 時空の広場(JR大阪駅構内)

4.定員

第1部、第2部ともに優先観覧エリア100人(予定) ※後方エリアは観覧フリー

※原則、大阪府在住・在勤・在学の方を対象としたイベントとなります。

※入場無料、優先観覧エリアは要事前申込

※応募者多数となる場合は、抽選により決定させていただきます

5.申込

第1部

募集期間:10月22日(水曜日)14時 ~ 11月16日(日曜日)23時59分

抽選結果:11月18日(火曜日)※当落通知をメールにてお知らせします。

申込URL:https://funky802.com/service/EventEntry/form/11238(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

第2部

募集期間:10月22日(水曜日)14時 ~ 11月16日(日曜日)23時59分

抽選結果:11月18日(火曜日)※当落通知をメールにてお知らせします。

申込URL:https://financial.jiji.com/osaka-jinseikaigi-event/(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※第1部、第2部それぞれ申し込みが必要です

6.その他

会場でアンケートにお答えいただいた人には、もれなく景品をプレゼント!

7.イベントに関する問い合わせ先

<第1部>

FM802サポートデスク(受付時間:土日祝除く、月曜日から金曜日の 11時から17時)

https://funky802.com/webmate/Support/input(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

<第2部>

時事通信社 大阪支社

電話番号:06-6231-9035(受付時間:土日祝除く、月曜日から金曜日の9時から17時)

メール: jp-osaka-sol@grp.jiji.co.jp

イベントについてはチラシからも確認できます!(JPG:2,233KB)

「人生会議の日」市町村関連イベント情報

府内市町村で開催される住民向けイベントのご案内です。詳細は各市町村ホームページをご確認ください。

○大阪市

タイトル:令和7年度大阪市人生会議(ACP)普及啓発セミナー

開催日時:(第1回)令和7年11月21日(金曜日) 10時~12時

(第2回)令和7年11月21日(金曜日) 13時30分~15時30分

URL:https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000661426.html

誰でも、いつでも命に関わる大きな病気やケガをする可能性があります。

命の危険が迫った状態になると、約70%の人が医療やケアなどを自分で決めたり望みを人に伝えたりすることができなくなるといわれています。

VRを活用した体験を通じて、自ら望む、人生の最終段階の医療・ケアについて、もしもの時のことを考えてみませんか。

○堺市

タイトル:ACP(人生会議)セミナー

開催日時:下記URLまたはイベントチラシにてご確認ください

URL:https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/kenko/event_kouza/jinseikaigi.html

○茨木市

タイトル:人生会議について

開催日時:(第1回) 令和7年10月27日(月曜日)14時~15時30分

(第2回)令和7年10月30日(木曜日)13時30分~15時

(第3回)令和7年11月19日(水曜日)14時~15時30分

URL:https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kenkoi/kaigohoken/menu/ibarakijinseikaigi/65400.html

○寝屋川市

タイトル:寝屋川市はじめての人生会議~自分らしくいきていくための人生会議~

開催日時:令和7年10月25日(土曜日) 14時~16時

URL:https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/fukushi/koreikaigoka/chiiki/houkatu/ikai/25540.html

○箕面市

タイトル:1.元気な今だからこそ 笑顔で話せる人生会議~「死」を迎える前に考えておきたい自分自身のこと~

2.元気な今だからこそ笑顔で話せる人生会議~消防士と訪問看護師が伝える「命の現場と人生会議」~(仮称)

開催日時:1.令和7年11月28日(金曜日)

2.令和7年12月10日(水曜日)

URL:https://www.city.minoh.lg.jp/kaigo/zaitakuiryouacp.html

○交野市

タイトル:安心して¨生ききる¨ための人生会議

開催日時:令和7年11月5日(水曜日) 13時~15時

URL:https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2025100600019/

訪問診療で多くの人と接してきた医師、看護師より現場で感じたことや家族で話しておくことなどを聞いて人生会議を開くきっかけにしてみませんか?

○田尻町

タイトル:令和7年度住民向けたじりっちネット講演会

「骨折ゼロを目指して!100歳になっても自分で歩けるように」

開催日時:令和7年11月13日(木曜日)14時~16時

URL:https://www.town.tajiri.osaka.jp/kakukanojoho/minseibu/koureishougaishiennka/1/1/kaigo/5242.html

○阪南市

タイトル:令和7年度市民公開講座 短編映画上映会、講演会を通じて知る~家族のかたちと最期のかたち~

開催日時:令和7年11月29日(土曜日) 14時~16時

URL:https://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/fukushi/kaigo/acp/index.html

令和7年度「人生会議」の認知度向上に向けた啓発作品コンテスト

「人生会議」の認知度向上に向けて、啓発作品コンテストを実施しました。

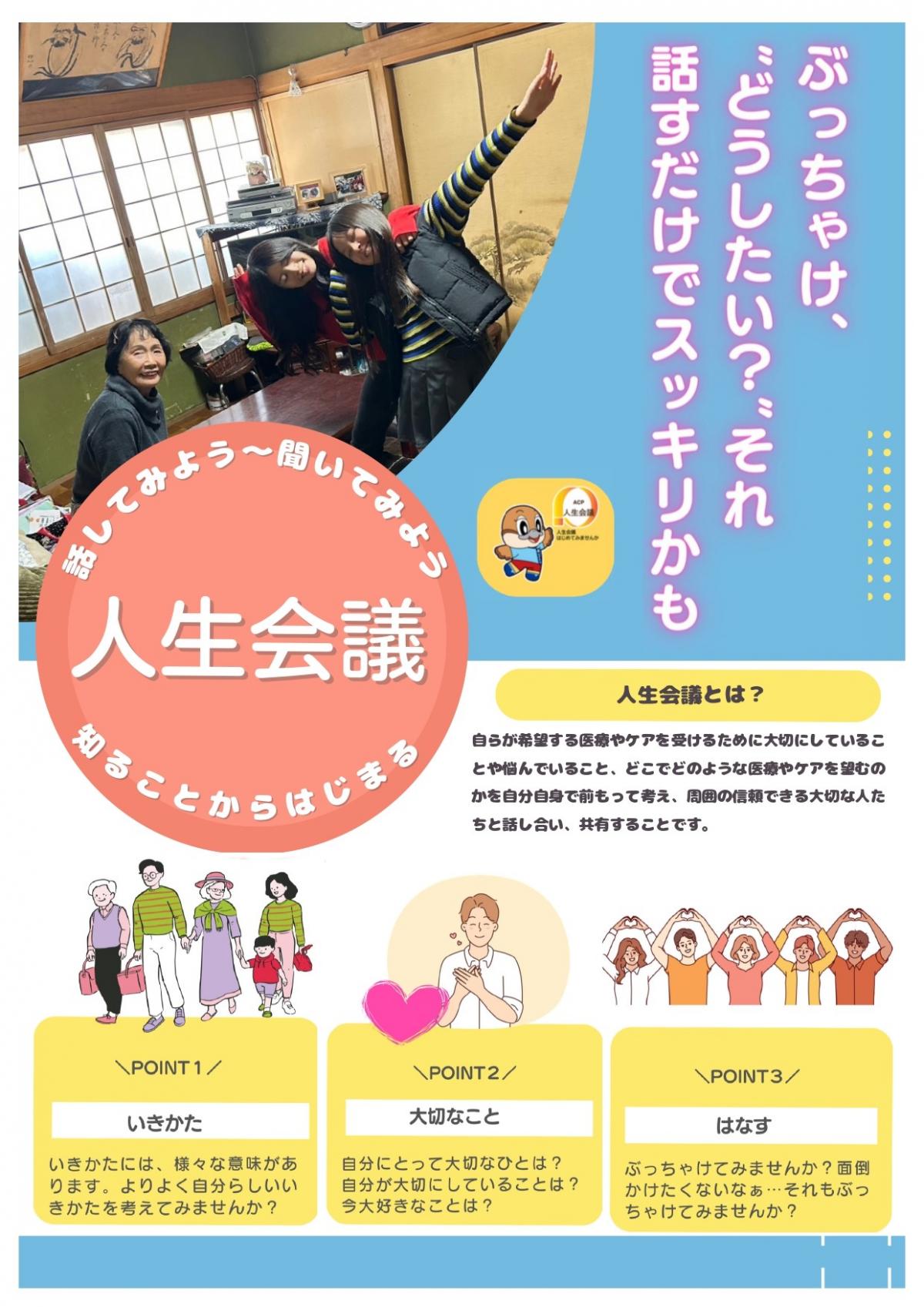

最優秀賞:孫も一緒にぶっちゃけトーク

優秀賞:浪速家(第1~2回)人生会議

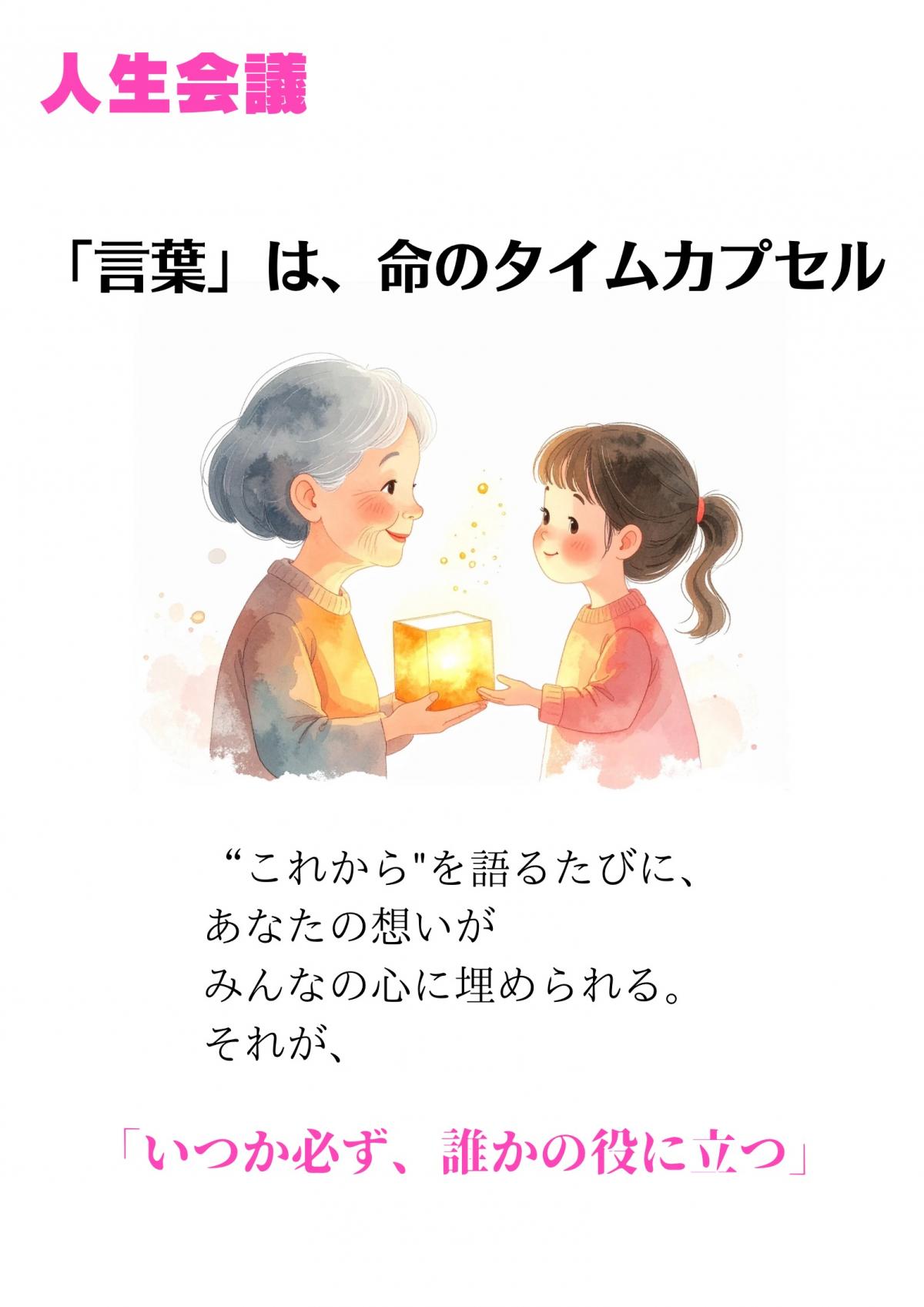

佳作:「言葉」は、命のタイムカプセル

「人生会議(ACP)」を知ってもらうため、SNSで動画を公開しました!

広報・周知動画を作成し、SNS等による配信を開始します。

是非ご覧いただき、この機会に、「人生会議(ACP)」をはじめてみませんか。

(動画イメージ)

動画は以下のリンク先よりご覧いただけます。

https://youtube.com/shorts/bFZMszekOzQ(外部サイトへリンク)

漫画「みんなの人生会議」をベースに30秒の動画を作成しました。

漫画「みんなの人生会議」はこちら⇒(漫画「みんなの人生会議」(PDF:12,897KB)からご覧いただけます。

【動画配信の概要】

1.公開日

令和6年9月1日(日曜日)

2.広告配信媒体

公式X(旧:Twitter):https://x.com/zaitaku_osaka(外部サイトへリンク)

X運用ポリシーPDF版(PDF:121KB) X運用ポリシーWord版(ワード:18KB)

公式Instagram:https://www.instagram.com/zaitaku_osaka/(外部サイトへリンク)

Instagram運用ポリシーPDF版(PDF:120KB) Instagram運用ポリシーWord版(ワード:18KB)

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@jinseikaigi_zaitaku(外部サイトへリンク)

TikTok運用ポリシーPDF版(PDF:77KB) TikTok運用ポリシーWord版(ワード:18KB)

公式YouTube:大阪府保健医療企画課 在宅医療推進グループ - YouTube(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

人生会議(ACP)啓発資材、研修支援事業について

- 啓発資材についてはこちら 「人生会議(ACP)啓発資材を配布しています」

(参考)令和4年度作成の漫画については、こちらからも閲覧できます。⇒漫画『みんなの人生会議』(PDF:12,897KB)

(参考)令和5年度作成の事業者向け『いのち輝く人生のため「人生会議」を推進する条例』に関するフライヤーについては、 - こちらからも閲覧できます。⇒ 『いのち輝く人生のため「人生会議」を推進する条例』に関するフライヤー(PDF:1,824KB)

- 研修事業、支援事業についてはこちら 「ACP普及啓発支援事業」

- 講師調整依頼、その他についてはこちら 「人生会議(ACP)相談対応支援事業について」

人生会議に関する各種調査

人生会議(ACP)に関する認知度調査(インターネット調査)

令和5年度調査:調査結果はこちら(PDF:1,204KB)

府民の健康をサポートするアプリ「アスマイル」による調査

令和7年度調査:調査結果はこちら(PDF:449KB)

令和6年度調査:調査結果はこちら(PDF:535KB)

令和5年度調査:調査結果はこちら(PDF:285KB)

令和4年度調査:調査結果はこちら(ワード:691KB)

(外部サイトへリンク)

(外部サイトへリンク)