ここから本文です。

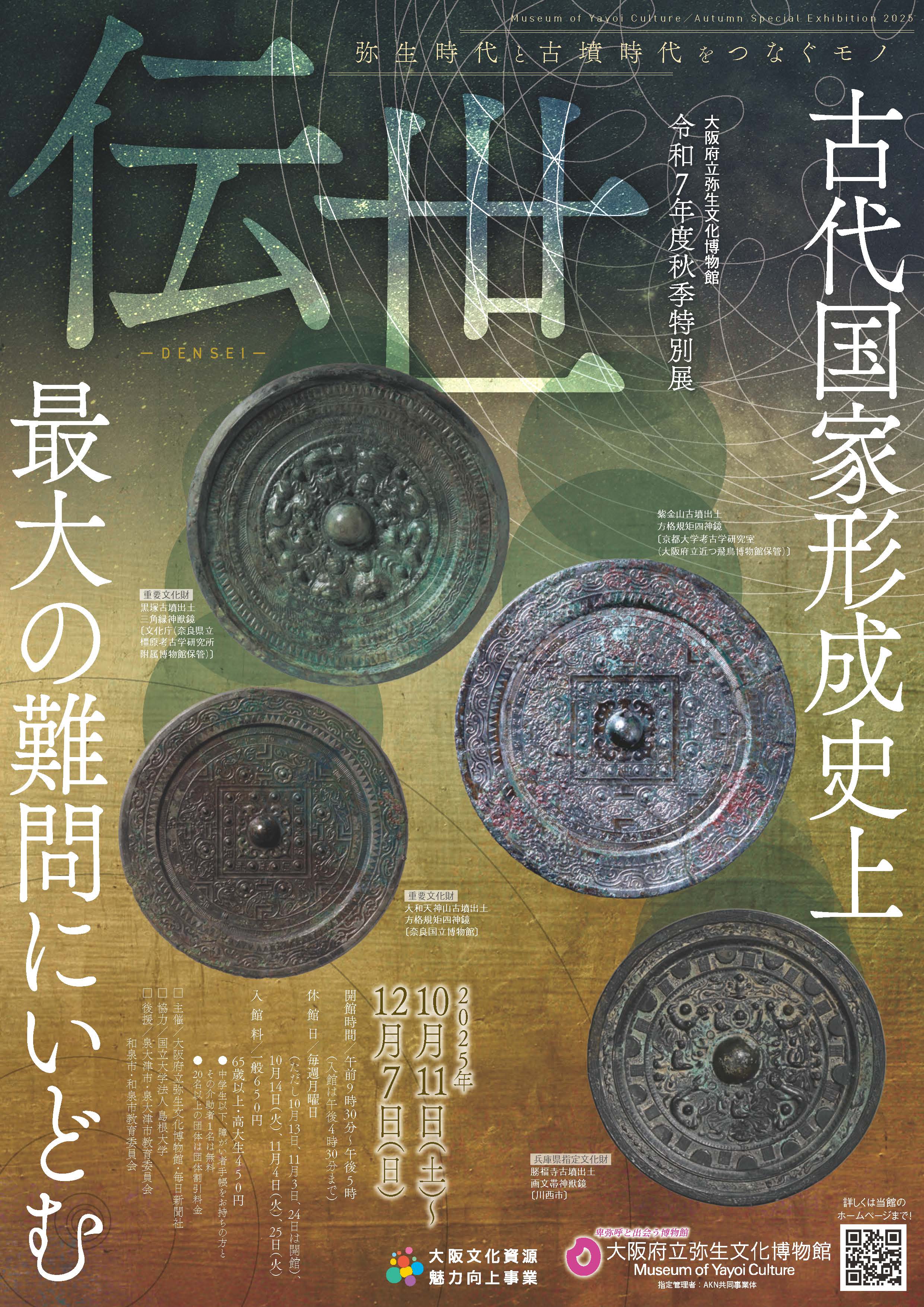

弥生文化博物館令和7年度秋季特別展「伝世―弥生時代と古墳時代をつなぐモノ―」を開催します

大阪府立弥生文化博物館令和7年度秋季特別展「伝世―弥生時代と古墳時代をつなぐモノ―」

開催日時

- 2025年10月11日(土曜日)9時30分から12月7日(日曜日)17時00分

詳細

山中でみつかった銅鐸や古墳から発掘された銅鏡など、考古資料の一部には、作られた年代と地中に埋まった年代が大きく異なる場合があります。このような「伝世品」(でんせいひん)は、人びとのあいだで長期間伝えられた大切な宝物でした。

それらは、現代人にとっても、過去のモノの取扱いを復元するためのきわめて重要なてがかりとなります。銅鐸や銅鏡がいつ作られ、どこでどの程度の期間使われ、なぜ埋められたのかを問うことは、当時の人びとの思想や信仰、あるいは権威や権力の所在とその系譜を明らかにすることにつながります。この点についての理解が、日本列島における古代史像を左右する大問題であるいっぽうで、直接的な証拠が少ないために、多くの考古学者が頭をなやませてきました。

本展では、このような「伝世品」にかんする新たな視点からの解釈や自然科学的分析の成果、それらをめぐる熱い議論などについて検討し、弥生時代から古墳時代への移行の歴史的意義について考えます。

会期:令和7年10月11日(土曜日)から12月7日(日曜日)まで

会場:弥生文化博物館 2階特別展示室

開館時間:午前9時30分から午後5時まで(入館は午後4時30分まで)

休館日:毎週月曜日(月曜日が祝休日の場合は開館し、翌火曜日に休館)

入館料:一般650円[520円]、65歳以上・高大生450円[360円]

※中学生以下・障がい者手帳をお持ちの方とその介助者1名は無料

※[]内は20名以上の団体割引料金

○関連行事

(1)講演会

第1回 10月18日(土曜日)

「銅鐸の伝世と埋納」

清水邦彦氏(島根大学 講師)

第2回 10月25日(土曜日)

「玉から「伝世」を考える」

谷澤亜里氏(奈良文化財研究所 研究員)

第3回 11月3日(月曜日・祝日)

「「伝世鏡論」を再考する」

岩本 崇氏(島根大学 准教授)

第4回 11月15日(土曜日)

「古墳時代における中国鏡の流通形態と二つの画期」

辻田淳一郎氏(九州大学 教授)

第5回 11月22日(土曜日)

「三角縁神獣鏡の製作技術」

宇野隆志氏(奈良県立橿原考古学研究所 主任研究員)

第6回 12月6日(土曜日)

「王莽の銭と鏡」

岡村秀典氏(黒川古文化研究所 所長)

各回共通事項

時間:午後2時から午後4時

参加費:無料(要入館料)

定員:各回とも130名(当日先着順 開館時より整理券配付、開演30分前から開場・受付)

(2)開会式

会期初日に開会式を実施。一般の方のご参加を歓迎します。

日時:10月11日(土曜日)午前11時から

場所:大阪府立弥生文化博物館 エントランスホール

参加費:無料(要入館料)

(3)ワークショップ

「伝世!つくろう家宝になる?!鏡」

低い温度で溶ける金属を使って鏡を鋳造します。

日時:11月1日(土曜日) 1.13時00分~14時30分 2.15時00分~16時30分

体験料:大サイズ1,500円、中サイズ800円(別途入館料は必要です)

定員:各回10名

申し込み方法:代表者名・参加人数・連絡先を記載の上、info@yayoi-bunka.comあてにお申込みください。

(4)展示解説

開催日:会期中毎週土曜日

時間:午前10時30分より1時間程度

参加費:無料(申し込み不要)

○アクセス

公共交通機関をご利用の方

JR阪和線「信太山」駅下車、西へ約600m。

南海本線「松ノ浜」駅下車、東へ約1,500m。

自家用車をご利用の方

国道26号「池上町」交差点南西角

P普通車72台(無料)