ここから本文です。

【平成08年度】 環境の状況並びに豊かな環境の保全及び創造に関して講じた施策に関する報告(概要)

1996年度【平成08年度】

- 生活環境

- 自然環境

- 都市環境

- 地球環境

- 豊かな環境の保全及び創造に関して講じた施策

- 豊かな環境の保全と創造に関する基本的施策の推進

- 府民が健康で豊かな生活を享受できる社会の実現

- 自然と共生する豊かな環境の創造

- 文化と伝統の香り高い環境の創造

- 地球環境保全に資する環境に優しい社会の創造

- 今後の課題と方向

- 豊かな環境の保全と創造に関する基本的施策の推進

- 府民が健康で豊かな生活を享受できる社会の実現

- 自然と共生する豊かな環境の創造

- 文化と伝統の香り高い環境の創造

- 地球環境保全に資する環境に優しい社会の創造

1.生活環境

自動車

- 府域の自動車保有台数は約375万台で、この10年間に1.35倍となっており、車種別では乗用車の増加が大きい。また、窒素酸化物などの排出量の多いディーゼル車の占める割合が増加している。

(注)1 運輸省調べ(各年度末現在)

2 乗用車:普通・小型・軽自動車

貨物車:普通・小型・小型三輪車・軽貨物車及び被牽引車

その他:乗合車・特殊用途車、二輪車

(注)運輸省調べ

廃棄物

[1]産業廃棄物

- 産業廃棄物の発生量(平成3年度推計)は、2,459万トンであり、うち75.3%(1,851万トン)が有効利用や中間処理により減量され、24.7%(608万トン)が埋立等最終処分されている。

[2]一般廃棄物

- 府域で排出されたごみの総量(平成7年度)は451万トンで、前年度比1.1%増となり、平成5年度以降増加傾向が続いている。

(注)直接搬入量を含み、自家処理量を含まない。

大気環境

[1]二酸化窒素

- 年平均値は、一般環境測定局(一般局)で0.026ppm、自動車排出ガス測定局(自排局)で0.042ppmであり、前年度と比べ一般局は同じであったが、自排局では0.001ppm増加した。

- 環境保全目標は、一般局では有効測定局82局中73局(前年度は82局中78局)、自排局同37局中11局(前年度は37局中17局)で達成した。

[2]光化学オキシダント及び光化学スモッグ

- 光化学オキシダントの環境保全目標は、前年度に引き続き全局で未達成であった。

- 光化学スモッグの発生状況は、予報15回、注意報10回で、前年度に比べ予報は6回、注意報は2回増加した。また、光化学スモッグによると思われる被害の訴えはなかった。

[3]浮遊粒子状物質

- 年平均値は、一般局で0.042mg/立方メートル、自排局で0.052mg/立方メートルであり、前年度と比べ、一般局、自排局ともに0.002mg/立方メートル増加した。

- 環境保全目標(長期的評価)は、一般局では有効測定局81局中50局(前年度は80局中33局)、自排局では同30局中7局(前年度は30局中4局)で達成した。

[4]二酸化硫黄

- 年平均値は、一般局で0.006ppm、自排局で0.007ppmであり、前年度に比べ、一般局で同じであったが、自排局では0.001ppm減少した。

- 環境保全目標(長期的評価)は、前年度に引き続き、有効測定局全局で達成した。

水環境

[1]河川

- 健康項目のカドミウム等23項目について98河川138地点で調査を実施し、1地点・1項目(今井戸川・鉛)を除き、すべての地点で環境保全目標を達成した。

- 生活環境項目について、生物学的酸素要求量(Bod)では、73河川水域中32河川水域で環境保全目標を達成した。

達成率(%)=(環境保全目標達成河川水域数/環境保全目標当てはめ河川水域数)×100

[2]海域

- 健康項目については、すべての測定地点・項目で環境保全目標を達成した。

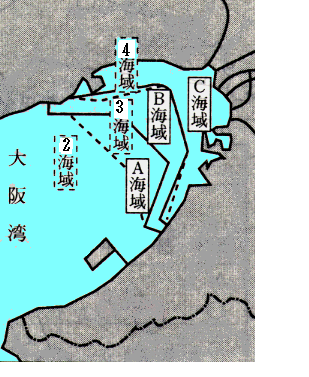

- 生活環境項目について、化学的酸素要求量(Cod)の表層の値では、前年度と同様、C海域では全地点で環境保全目標を達成したが、A海域では1地点のみ達成、B海域ではすべての地点で達成しなかった。

- 全窒素、全燐については、4の海域で双方の環境保全目標を達成し、2の海域と3の海域では全窒素の暫定目標を達成したが、全燐の環境保全目標や暫定目標を達成しなかった。

|

類型 |

全窒素 |

全燐 |

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

環境保全目標値 |

海域内年平均値 |

環境保全目標値 |

海域内年平均値 |

|||||||

|

地点数 |

暫定目標値 |

7年度 |

判定 |

8年度 |

判定 |

暫定目標値 |

7年度 |

判定 |

8年度 |

判定 |

|

2の海域 |

0.3 |

0.46 |

× |

0.39 |

× |

0.03 |

0.036 |

× |

0.035 |

× |

|

10地点 |

0.42 |

× |

○ |

0.034 |

× |

× |

||||

|

3の海域 |

0.6 |

0.82 |

× |

0.64 |

× |

0.05 |

0.053 |

× |

0.055 |

× |

|

7地点 |

0.68 |

× |

○ |

- |

- |

- |

||||

|

4の海域 |

1 |

1.1 |

× |

0.84 |

○ |

0.09 |

0.075 |

○ |

0.076 |

○ |

|

5地点 |

1.2 |

○ |

○ |

- |

- |

- |

||||

<単位:mg/L>

*類型は「大阪湾の全窒素及び全燐の係わる環境基準」によるもの。

対象海域内の大阪府、兵庫県の全測定地点平均値を評価。

類型3の海域と4の海域に関しては全燐の暫定目標値はない。

大阪湾水域類型

騒音

[1]環境騒音

- 環境騒音の状況を環境保全目標の平均適合率でみると、道路に面しない地域は68.4%、道路に面する地域は14.9%であった。

- 道路に面する地域の環境保全目標の適合率の推移をみると、平成8年度において、朝、昼間、夕及び夜間の4時間帯のすべてが環境保全目標に適合している割合は6.9%で、平成6年度以降やや低下傾向にある。

[2]航空機騒音

- 大阪国際空港においては、3局の常時測定結果では、平成6年度及び7年度は関西国際空港の開港に伴う発着回数の減少により航空機騒音レベルは減少したが、平成8年度は野田センターを除き前年度とほぼ同程度であった。8地点の随時測定結果では、2地点で環境保全目標を達成した。

- 関西国際空港においては、大阪湾沿岸地域等の14地点すべてにおいて環境保全目標を達成した。

2.自然環境

生態系の多様性

[1]生息鳥獣

- 府域の野生鳥獣については、明治の森箕面国定公園内に生息する天然記念物のニホンザルや北摂山系の渓流に生息する貴重種のカワネズミをはじめ、約30種の獣類と約270種の鳥類が確認されている。

[2]魚類

- 現在、府域には約60種類の淡水魚が生息しており、その中でイタセンパラ、アユモドキ及びニッポンバラタナゴは環境庁により絶滅の危惧種に指定されている。

[3]植生

- 大阪は、多くの地域が活発な人間活動の場として利用されてきたため、自然植生的な樹林は山地の山頂部、急傾斜地、境内地等にわずかに残るだけである。府域を暖温帯と冷温帯に分けると大部分は暖温帯に属し、暖温帯ではミミズバイ-スダジイ群落、府指定天然記念物のシリブカガシ群落等の貴重な自然植生が残存している。また、冷温帯では自然植生としては、和泉��城山のブナ林が国の天然記念物に指定(大正12年)されている。

多様な自然環境

[1]自然海岸

- 自然海岸として、府南部の泉南市と阪南市の境に河口干潟が、岬町に岩礁がそれぞれみられるが、府の海岸線に占めるこれら自然海岸の割合はわずか1%程度である。

[2]森林・農地

- 府域の森林については、南河内など生産性の高い林業経営が行われている地域を除いて資産保持的な傾向が強く、他用途への転用により森林面積は漸減の傾向にある。

- 農地については都市化の進展に伴い、毎年減少の一途をたどっているが、高度経済成長期と比べて減少幅は緩やかになっている。

|

年 |

平成4年 |

平成5年 |

平成6年 |

平成7年 |

平成8年 |

|---|---|---|---|---|---|

|

森林面積 |

57,322 |

57,180 |

57,129 |

57,083 |

57,046 |

|

耕地面積 |

17,700 |

17,500 |

17,400 |

17,200 |

17,000 |

[3]ため池

- 府域には約1万1千か所のため池が点在し、その大半は堺市、松原市及び八尾市を結ぶ地域から南に集中して分布しており、他は淀川水系の水が利用できない生駒山麓及び北摂丘陵地帯に分布している。

|

地域名 |

北部 |

大阪市 |

中部 |

南河内 |

泉州 |

合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

ため池数 |

2,007 |

6 |

2,330 |

3,518 |

3,543 |

11,404 |

自然とのふれあい

[1]国定公園利用者数等

- 府域には明治の森箕面国定公園と金剛生駒紀泉国定公園の2つの国定公園があり、平成7年の利用状況はそれぞれ223万人と1,221万人であった。また、自然の状況に応じたふれあいのための施設が整備されている。

みどりの施設マップ

3.都市環境

潤いとやすらぎのある都市空間

[1]緑被率

- 府域における緑被地は、府域面積の52.7%にあたる99,372haである。

|

総面積【ha】 |

緑被面積【ha】 |

緑被率【%】 |

|---|---|---|

|

188,625 |

99,372 |

52.7 |

|

<70,155> |

<37.2> |

<>は樹林、樹木のみの緑被

注:1.緑被地は、樹林・樹木に被われた」区域、草地<芝地を含む>農地、果樹園である。

注:2.緑被地の抽出、面積計測は、平成4年度撮影の空中写真、及び地形図による。

注:3.総面積は、平成3年末現在<国土地理院>のもの。

[2]公園・緑地

- 府域には、2か所の自然公園(明治の森箕面国定公園、金剛生駒紀泉国定公園)のほか、都市の中の緑とふれあえる空間として、平成8年3月現在で、4,418か所、総面積3,770haの都市公園(府営公園、市町村公園、国営公園)が開設されている。

- 都市公園の開設面積は、全国的にはかなり高水準にあるものの、府民1人あたりでは4.28平方メートルで、全国平均(7.05平方メートル)を下回っている。

[3]道路緑化

- 街路樹は、大気の浄化、騒音の低減など環境改善効果に加え、人々に緑陰や快適な都市空間を提供する上で不可欠なものであり、潤いのある良好な都市景観を形成するものである。平成8年4月1日現在で、緑化延長406km、管理本数約220万本となっている。

景観

[1]景観

- 周辺環境の向上に役立つ景観上優れた建物や、緑に包まれた潤いのある都市空間のモデルとなる優れた施設を表彰することにより、景観に対する意識の高揚を図っている。平成8年度においても、大阪まちなみ賞やみどりの景観賞の表彰を行った。

| 大阪まちなみ賞 | 熊取町立熊取図書館<熊取町> |

|---|---|

| 【大阪府知事賞】 | |

| みどりの景観賞 | 実験集合住宅 Next21<大阪市> |

| 【最優秀賞】 |

歴史的文化的環境

[1]史跡・文化財等

- 大阪は、古くから政治、経済の中心として発展してきたところであり、大坂城跡、難波宮跡、応神・仁徳陵古墳、池上曽根遺跡等、先人の活躍の跡とも言える歴史的文化的遺産が豊富に存在している。その状況は、国及び府指定等の文化財が1,235件、埋蔵文化財包蔵地は8,117件である。

4.地球環境

地球の温暖化

- 大気中の二酸化炭素濃度は産業革命以前には280ppm程度であったが、現在では350ppmを超えており、さらに年0.5%の割合で増加していると推測されている。

- 府域の二酸化炭素排出量は、1994年度において1,560万炭素換算トンであり、1990年度に比べ約5%増加した。また、この量は全国の4.5%程度を占めている。

大阪府における二酸化炭素排出量

オゾン層の破壊

- クロロフルオロカーボン(Cfc:いわゆるフロンの一種)等の大気中濃度は依然として増加しているが、北半球中緯度においては、最近、Cfc11、12、113等の増加はほとんど止まっており、これは1989年7月から開始されたモントリオール議定書に基づく規制の効果と考えられている。

酸性雨

- 我が国における酸性雨の現況は、降雨のphの年平均値が4.5から5.8の範囲内にあり、欧米とほぼ同程度の酸性度が観測されている。

- 府域における降雨pHの年平均値は、国設大阪局で4.97、池田局で4.70であり、前年度と比べて国設大阪局では上昇し、池田局では下降した。府の調査結果は、国レベルの調査結果とほぼ同程度であった。

週降雨の年平均pH及び出現頻度

5.豊かな環境の保全及び創造に関して講じた施策

大阪府域は、古くから産業、商業の集積地として賑わってきたところであるが、昭和40年代には、日本の高度経済成長とともに、大規模発生源によってもたらされた大気汚染、水質汚濁等の産業公害が深刻な様相を呈するようになった。これらに対しては、工場・事業場などの固定発生源に対する公害対策を総合的に推進した結果、府域の環境は一時期の危機的な状況を避けることができた。

しかしながら、移動発生源である自動車による大気汚染、生活排水による水質汚濁等の都市・生活型公害や廃棄物問題が顕在化し始めるとともに、地球の温暖化、オゾン層の破壊などの地球的規模の環境問題が提起されてきた。

これらは、従来のような工場・事業場に対する規制や汚染物質ごとの対症療法的な手法だけでは解決が困難な問題であり、社会経済活動や生活様式など、環境への負荷を与えるより根本的な原因にまで遡って、対策を講じる必要がある。

一方で、潤いのある水辺や豊かなみどり、地域の個性を活かした景観の形成など、身近な自然環境を保全し、より質の高い快適な環境を求める府民ニーズも高まってきた。

これらに対応するため、大阪府は、行政、事業者、府民のそれぞれの責務と、府の施策の基本となる事項を定めた「大阪府環境基本条例」を平成6年3月に制定するとともに、平成8年3月に、長期的な目標、施策の大綱及びその推進のための事項を定めた「大阪府環境総合計画」を策定し、「人のこころがかよいあう豊かな環境の保全と創造」を目指す施策を総合的、計画的に展開することとした。

豊かな環境の保全と創造に関して平成8年度に講じた施策を本部でとりまとめたが、そのとりまとめに当たっては、大阪府環境総合計画の進捗状況の把握の一環として、図に示す施策体系図に基づき整理した。また、平成8年版の本報告第3部「今後の課題と方向」の冒頭で、環境問題を取り巻く今日的な状況に対応するために十分留意するとしたエコ・エネルギー都市構築に向けた取組、省資源・リサイクル社会構築に向けた取組、大阪湾の資源保全に向けた取組及びグリーン購入に向けた取組については、以下のとおりそれぞれ施策を推進した。

エコ・エネルギー都市構築に向けた取組

産業活動から日常生活に至るまでの府域のエネルギー消費量の分布状況調査を行うとともに、消費者の立場として府が使用するエネルギーの削減を目指した「環境にやさしい大阪府庁行動計画」の策定などの取組を進めた。

また、本府の重点政策(平成8年12月策定)のなかで、「エコエネルギー都市・大阪計画」を資源・エネルギーの循環的・効率的な利用をはかる都市システム構築に向けた施策として位置づけた。

今後は、府の施設のエネルギー使用量を削減するモデル事業の検討をはじめ、太陽光発電などの自然エネルギー利用や、ごみ発電などの未利用エネルギーの活用方途の検討を行い、同計画を平成11年度を目途に策定し、地域全体として効率的なエネルギー利用がなされている『エコエネルギー都市・大阪』の構築に取り組んでいく。

省資源・リサイクル社会構築に向けた取組

廃棄物ゼロの社会をめざし、廃棄物の発生抑制や適正な再利用、再生利用によるリサイクルの推進を図るとともに、製品が廃棄物となった時点を考慮した製品づくりを実施するため、「ごみ減量化・リサイクルアクションプログラム」の普及・実践活動の推進を通じ、製品アセスメント制度の定着などの取組を進めた。

また、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に基づき、府民・事業者・行政の適切な役割分担に基づく分別収集と再商品化の実施を促進するため、平成8年11月に「大阪府分別収集促進計画」を策定した。

今後とも、リサイクルや資源の有効利用を前提とした製品開発・流通システムの変革など、生産段階から自然への還元やリサイクルなどに至る全ての過程を見直し、省資源・リサイクル社会の構築に取り組んでいく。

大阪湾の資源保全に向けた取組

大阪湾の水質保全や水産資源の保護・育成はもとより、生態系に配慮した海岸づくりとして、底質の改善、干潟の創出などのなぎさ保全創造事業や、淡輪・箱作海岸環境整備事業、堺泉北港におけるエコポートモデル事業計画の策定、「なぎさ海道」を推進するマスタープランの策定を進めた。

今後とも、水質保全や水産資源の保護・育成はもとより、生態系にも配慮した海岸づくりなど府民に親しめる大阪湾づくりに取り組んでいく。

グリーン購入に向けた取組

環境への負荷ができるだけ少ないものを購入する、いわゆるグリーン購入については、「環境にやさしい大阪府庁行動計画」を平成9年3月に策定し、平成9年度から府が使用する事務用品等について積極的に環境負荷の少ないエコ製品の導入に努めるとともに、府公用車への低公害車等の導入を図るなどグリーン購入の推進に取り組んでいく。

6.豊かな環境の保全と創造に関する基本的施策の推進

豊かな環境の保全と創造に向けて、それぞれの環境分野に共通した基本となる施策として、大阪府環境基本条例を中心とする各種の条例・規則等を制定し、厳正に運用するとともに、大阪府環境審議会、大阪府環境行政推進会議、豊かな環境づくり大阪府民会議等の推進体制等の適切な運営を通じ、規制的手法や環境影響評価、環境教育等の各種の施策を適切に組み合わせ、推進した。

環境総合計画の推進

環境基本条例の理念にのっとり、環境をめぐる国内外の動向や府域の情勢を踏まえ、諸施策を総合的かつ計画的に推進するため、同条例第9条に基づき平成8年3月に「大阪府環境総合計画」を策定し、同計画の長期的な目標である『豊かな環境都市・大阪』の構築の実現に向け、諸施策の推進に努めた。

さらに、「大阪府環境総合計画」の普及を図るため、概要版(日本語、英語)を作成し、府民等に配布した。

環境にやさしい大阪府庁行動計画の策定・推進

大阪府が事業者、消費者の立場からあらゆる事務事業に環境への配慮を徹底していくことを目指して、平成9年3月、「環境にやさしい大阪府庁行動計画(府庁エコアクションプラン)」を策定した。

家庭、地域、職場など各分野の特性に応じた環境学習・実践プログラム、視聴覚教材等の開発・作成・提供

地域における子どもたちの環境学習を推進するため、その活動をサポートする青少年指導者を対象とした「環境学習ハンドブック(追録分)」を作成した。

こどもエコクラブ活動の支援

大阪府内で活動している「こどもエコクラブ」のサポーター及びコーディネーターを対象として、全国のエコクラブ活動や各クラブの活動状況の情報交換、スターウォッチングやウォークラリー等の環境学習プログラムの実践等を体験できる研修を府立青年の家で行った。

奨励制度の充実

企画内容が創造的で他の団体を先導することが期待される豊かな環境づくりに向けた民間団体の活動に対し、「平成8年度大阪ローカルアジェンダ21推進活動奨励事業」として府民会議構成団体の自薦を含む13団体に環境保全活動に対する奨励金を交付した。

インターネット等の活用による情報の発・受信

Apec環境技術交流促進事業の一環として、平成8年11月にインターネット上にホームページ「大阪府環境技術情報」を開設し、府が蓄積してきた環境技術情報の発信を開始した。

7.府民が健康で豊かな生活を享受できる社会の実現

大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより人の健康の保護及び生活環境の保全を図り、府民が健康で豊かな生活を享受できる社会を実現するため、自動車公害の防止、廃棄物・リサイクル対策の推進、大気環境・水環境・地盤環境の保全、騒音・振動の防止、環境保健対策等の推進を図った。

自動車公害の防止

民間事業者への助成・普及啓発

我が国で初めて大阪で開催された電気自動車の開発に関する研究発表や情報交換の場である第13回国際電気自動車シンポジウムに対する支援として運営に要する分担金の拠出及び、大阪自動車公害対策推進会議、大阪府交通対策協議会と連携し、平成9年1月に「大阪交通環境フォーラム21」を開催し、低公害車を導入している民間事業者に感謝状の贈呈(81事業所129台)を行った。

燃料供給施設の整備

府域における燃料供給施設の整備として、(社)日本ガス協会の補助事業により、大阪府、摂津市、大阪ガス(株)が共同で北大阪流通業務団地充填所(平成8年4月)を開設した。

また、構成メンバーとして参画している大阪低公害自動車コミュニティーシステム事業推進協議会において、「大阪府下の天然ガススタンド整備のあり方について」(平成8年12月)をとりまとめた。

低Nox車の普及促進

平成8年11月に京阪神の6府県市共同で「京阪神六府県市低Nox車普及促進協議会」を設置し、従来エンジンの自動車の中でもよりNox排出量の少ない自動車を「低Nox車」として指定し、その普及促進を図る「低Nox車指定制度」を創設した。

平成8年度は、自動車メーカー11社の402型式の自動車を「低Nox車」として指定、公表し、ステッカーの貼付等により普及を図った。

土壌による大気直接浄化手法等の検討

「土壌を用いた大気浄化システム」の、より実用に近い規模でのシステムの性能、運転管理手法及び経済性等の評価についての調査を実施するために実用化プラントを設置(吹田市泉町:国道479号、東大阪市山手町:第二阪奈道路中央換気塔)した。

また、「光触媒によるNox浄化建材の実用化調査」を国道43号沿道の西淀川区出来島で実施した。

排出量の把握等

特定地域における窒素酸化物排出量の把握を行った。この結果、平成2年度においては特定地域における窒素酸化物排出量は57,460トン(うち自動車31,380トン)であったが、平成6年(暦年)においては52,690トン(同27,950トン)であった。

有害大気汚染物質調査

大気汚染防止法が改正され、有害大気汚染物質について総合的な対策が講じられることとなったが、これらの有害大気汚染物質のうちベンゼン等自動車からの寄与濃度が大きいと予想されるものについて、測定法についての検討を行うとともに、沿道における濃度レベルの把握を行った。

沿道環境対策の検討・取りまとめ

府域の良好な沿道環境を形成するための総合的な環境対策を立案・推進することを目的として、平成8年4月に関係機関により「大阪府道路環境対策連絡会議(会長:建設省近畿地方建設局大阪国道工事事務所長)」が設置された。

同会議において、沿道環境の改善を図るための対策について検討を重ね、自動車単体対策、道路構造対策、交通流対策、沿道対策を中心とした「大阪府域の沿道環境対策について」を平成9年3月に取りまとめた。

自動車騒音低減実施対策マニュアルの作成

自動車騒音低減対策の低減効果や対策事例及び対策の推進体制などを取りまとめた自動車騒音低減実施対策マニュアルを作成した。

廃棄物・リサイクル対策の推進

分別収集促進計画の策定、市町村の分別収集への支援

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に基づき、府下市町村の分別収集計画を集約するとともに、住民・事業者・行政の適切な役割分担に基づく分別収集と再商品化の実施を促進するため、「大阪府分別収集促進計画」を策定(平成8年11月)した。

また、ペットボトルの減容圧縮機の購入に対する補助を実施した。

PCB廃棄物の適正保管の推進

廃棄物となったPCB使用電気機器等の適正保管を推進するため、「適正管理マニュアル」を平成8年4月に作成し、保管事業場に対して説明会(2回)を開催するとともに、関係団体を通じてパンフレットによる啓発を行った。

大阪府産業廃棄物管理計画の改訂の検討

平成13年度を目標年度とした「大阪府産業廃棄物管理計画」について、その中間年度(平成7年度)における産業廃棄物の発生量や処理の実態等を調査し、平成8年度は調査手法の検討及び調査結果の集計等を行った。

建設業者における産業廃棄物の処理に関する指導要綱の改訂の検討

学識経験者、公共工事発注部局・3政令市廃棄物担当部局から構成される「建設業者における産業廃棄物の処理に関する指導要綱改定等検討委員会」を設置し、建設廃棄物のリサイクル等減量化促進の観点から、要綱改訂について幅広く検討を行った。

大気環境の保全

工場・事業場の規制・指導

平成6年において府域の固定発生源から排出される窒素酸化物量の算定を行ったところ22,750トン(移動発生源とあわせて54,930トン)であった。

また、電気事業法の改正により増加が見込まれる固定型内燃機関等に対応するため、窒素酸化物対策技術の開発実態等を調査し、「固定型内燃機関に係る窒素酸化物削減指導要綱」の改正を行った。

廃熱利用と未利用エネルギーの活用

地域の特性に応じた廃熱の有効活用システムの導入促進策について検討を行うとともに、生活環境保全条例に基づき、「大阪府廃熱の有効利用及び未利用エネルギーの活用の促進に関する指針」を平成9年2月に策定し、関係業界等を通じ普及啓発を行った。

水環境の保全

Cod総量削減計画の推進

平成8年6月の大阪府環境審議会の答申(平成8年2月諮問)をうけ、平成8年7月に「化学的酸素要求量に係る総量規制基準」を改定するとともに、その他の各種施策を体系的、網羅的に織り込んだ第4次「化学的酸素要求量に係る総量削減計画」を策定した。

富栄養化防止対策の推進

「窒素及びその化合物並びに燐及びその化合物に係る削減指導方針」(平成8年7月)及び「窒素及びその化合物並びに燐及びその化合物に係る削減指導要綱」(平成8年9月)を策定した。

漁場環境保全対策

関西国際空港の空港島緩傾斜護岸に形成された藻場と建設前に存在した自然海域の生物保育機能の比較を行うことにより、人工護岸を生物生育機能面から評価するとともに開発行為に際してのミティゲーションに必要なモニタリング手法について検討を行った。

水循環再生アクションプログラムの策定

良好な水環境を創造するため、森林域や都市域等地域別の、府民・事業者・行政ごとの健全な水循環の再生と望ましい水環境の実現に関する具体的な行動指針を示す「水循環再生アクションプログラム」策定の検討を行った。

公共用水域における病原性大腸菌O-157対策の実施

病原性大腸菌O-157による感染被害の拡大を受け、8月に府下69河川の水質調査を関係市町村と共同で実施した。また、下水処理場、し尿処理場、浄化槽等の立入検査を実施し、放流水の水質検査と、消毒の徹底指導を実施した。

騒音・振動の防止

騒音・振動対策の促進(鉄軌道)

関西国際空港へのアクセス特急による騒音・振動問題については、本問題の解決に向けて協議するため、平成8年10月に、運輸省近畿運輸局、大阪府、関係市町及び鉄道事業者により設置された「南海本線・JR阪和線騒音・振動等問題協議会」の騒音・振動専門部会において、沿線の騒音・振動を低減するための対策について検討・協議を行った。

調査・研究の推進(鉄軌道)

関西国際空港へのアクセス特急の沿線において、関係市町と連携し騒音・振動実態調査を実施するとともに、対策手法の検討を行った。

8.自然と共生する豊かな環境の創造

自然と共生する豊かな環境を創造するため、箕面市で整備を進めている「水と緑の健康都市」において貴重な動植物の生息環境を保全するビオトープの中心として森林公園の基本設計を実施したほか、都市と周辺都市住民の憩いの場でもある農業振興地域のバランスある振興を目指して「農空間整備基本方針」を策定した。

また、大和川の水質浄化を目的として大阪府・奈良県両知事と近畿地方建設局長による「大和川水環境サミット」を開催し、「共同声明」を発表するとともに、「大和川・石川クリーンキャンペーン」などを行った。

生態系の多様性の確保

環境共生都市「水と緑の健康都市」の整備

水と緑の健康都市の整備にあたっては、事業地及びその周辺の豊かな自然環境を保全・再生するため、オオムラサキ、モリアオガエル等の貴重な動物の生息環境に配慮したビオトープの整備を行っており、平成8年度は、ビオトープの中心となる森林公園の基本設計を実施した。

多様な自然環境の保全・回復、活用

農空間整備事業の推進

農業生産の場であるとともに地域住民の生活の場、周辺都市住民の憩いの場となっている農業振興地域の空間の多面性を活かし、都市とバランスある地域の振興を推進するため、府が策定した「農空間整備基本方針」に基づき8市町村(茨木市、八尾市、太子町、河南町、千早赤阪村、和泉市、堺市、岸和田市)が行う「農空間整備計画」の策定の推進を図った。

大和川流域水環境保全対策の実施

大和川が建設省管轄河川水質ワースト1となったことを受け、大阪府・奈良県両知事及び近畿地方建設局長による「大和川水環境サミット」を開催し、今後の対策の一層の推進と協力体制についての「共同声明」を発表した。

また、流域の全事業所約1,200を対象に緊急立ち入り指導を行う「じゅうたん作戦」を実施するとともに、家庭で行う生活系排水対策として水切り袋の配付や啓発活動を行った。あわせて平成9年3月には府民1万5千人が参加した「大和川・石川クリーンキャンペーン」を行った。

近木川水環境計画の策定

近木川(貝塚市)を対象に、水質のみならず水量、水生生物、水辺地など総合的に水環境をとらえ、その保全・回復についての計画を策定するため、基礎調査として住民意識調査(アンケート)や「近木川フォーラム」等の啓発事業を行った。

「なぎさ海道」推進マスタープランの策定

自然環境の保全と持続可能な開発を基本に、人と海が豊かに触れ合う魅力ある海辺空間の形成を目指した「なぎさ海道」を推進するため、(財)大阪湾ベイエリア開発推進機構を中心として、「なぎさ海道」推進マスタープランを策定した。

9.文化と伝統の香り高い環境の創造

文化と伝統の香りの高い環境を創造するため、りんくう公園の新規開設など府営公園を整備したほか、河川再生事業等の推進による河川環境の整備、自然環境に配慮した急傾斜地崩壊対策事業の推進、緑化知識の普及・指導や大阪施設緑化賞(みどりの景観賞)の表彰による緑化運動の推進など水や緑に親しむことのできる潤いと安らぎのある都市空間の形成を図るとともに、地区計画制度・総合設計制度等の活用による良好な建築計画の誘導、街なみ環境整備事業の推進、マスターアーキテクト方式の活用、まちづくり功労者の表彰等により、地域の個性を活かした美しい景観の形成に努めた。また、富田林寺内町の町並みの保存、価値の高い文化財を良好な状態で保存するための史跡・名勝等の指定、市町村郷土資料館への支援など歴史的文化的環境づくりに努めた。

自然環境に配慮した急傾斜地崩壊対策事業の推進

都市区域の「がけ」地は崩壊の危険性があると同時に都市部に残された緑の貴重な空間である。そのため、茨木市の下音羽地区・和泉市の仏並(3)地区において、既存樹木の保全や緑化回復により、安全で緑豊かな斜面整備を進めた。

地域交流拠点(水辺プラザ)の整備

天野川において、自然や歴史の学習の場、交流の拠点となる水辺プラザを整備するための測量設計業務を行った。

10.地球環境保全に資する環境に優しい社会の創造

地球環境保全に資する環境に優しい社会の創造をめざし、「豊かな環境づくり大阪行動計画」を策定して協働による行動を一層推進するとともに、インターネットを活用した環境技術情報の発信、国際協力事業団(JICA)との連携による研修生の受け入れ等の国際技術協力を行うなど、地球環境保全に資する取組を推進した。

また、府有施設への太陽光エネルギーや上水圧力エネルギーを利用した発電設備の設置等環境共生型エネルギーの導入を進めるとともに、エネルギー利用に伴う環境への負荷の低減を目的とした「エコエネルギー都市・大阪計画」の策定に着手するなど、環境に優しい地域づくりの取組を推進した。

地球環境保全に資する取組の推進

「大阪府地球温暖化対策地域推進計画」の推進

「大阪府地球温暖化対策地域推進計画」に掲げる諸施策の普及啓発を図るとともに、地域特性に応じた廃熱の有効活用システムの導入促進策、家庭における省エネルギー行動促進策について検討を行った。

フロンの回収の促進

「大阪府フロン対策協議会」を通じ、市町村及び関係業界にフロン回収を働きかけるとともに、府内市町村の回収事業を支援するために、フロン回収機及びボンベの貸与を行った。

JICA(国際協力事業団)との連携

JICAが行う「有害金属汚染対策コース」研修に対して、(財)地球環境センターとともに協力し、開発途上国からの研修生6名を約2か月間受け入れ、法令等の講義、分析実習等の研修を実施した。

Apec環境技術交流促進事業

関西の自治体、経済界がポストApec事業として提案し、インターネットを利用したバーチャルセンターを開設して、環境技術情報の交流を促進する「Apec環境技術交流促進事業」に積極的に参画するとともに、Apec大阪会議一周年記念事業として、標記事業をPRする国際シンポジウム等の開催に協力した。

ニューアース '96への出展参加

地球環境問題の解決に貢献するため、環境保全技術の展示会である「ニューアース '96」に出展参加し、環境に関する府の施策や事業を海外参加者・府民・企業に広く紹介することにより、全国に先駆けた取組を行っている「環境都市・大阪」を世界に発信した。

インターネットの活用

大阪府の環境情報システムをインターネットに接続し、平成8年11月から開発途上国など世界に向けてインターネット上のホームページ「大阪府環境技術情報」を通じて情報発信を開始した。

環境に優しい地域づくり

省エネルギー化の促進

「家庭における温暖化防止行動実践調査」を実施し、家庭における省エネルギー行動促進策について検討を行った。また、大防法及び生活環境保全条例等に基づく規制・指導等に併せて温室効果ガスの排出抑制につながる省エネルギー型施設の導入等について指導・啓発を行った。

エコエネルギー都市・大阪計画の検討

エネルギー利用に伴う環境への負荷の低減を目的として、平成11年度を目途に策定するエネルギー利用の中長期的ビジョン「エコエネルギー都市・大阪計画」を検討するために、府内のエネルギー消費量等の基礎調査を行った。

太陽光発電システム、太陽熱利用の普及・導入促進

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)との共同研究として、クリーンエネルギーとして注目されている太陽光発電システム(20Kw)を村野浄水場(枚方市)に設置し、併せて本システムの紹介・啓発用リーフレットを作成した。

上水圧力エネルギーの活用

高槻市にある大阪府水道部郡家ポンプ場に受水圧力を利用した発電設備を設置し、エネルギーの有効活用を図るため、ポンプ場内の分岐管や弁室の築造及び弁の製作を行った。

11.今後の課題と方向

府域の環境問題は、依然として都市・生活型公害や増大する廃棄物の克服が課題であり、また、二酸化炭素の大量排出に伴う地球温暖化現象に代表されるように、府域の人為的な活動が地球的規模で影響を及ぼしている現象も現れている。

一方、豊かでうるおいのある緑や水辺に代表される快適空間や美しい景観の創造、さらには文化や伝統も視野にいれた、より質の高い環境を保持し創造していかなければならない状況にある。

この状況を踏まえて講じた諸施策については個々の施策目標に対して一定の成果を上げているものの、環境の状況を全体としてさらに改善するには、それぞれの施策の効果を高めるとともに、相互に連携した取組強化が不可欠である。

加えて、大阪府環境総合計画に掲げた長期的な目標の実現に向け、同計画の進捗状況を適切に把握するとともに、経済的手法をとりいれた環境施策のあり方など新たな施策の展開についても検討を進める必要がある。

このようなことから、環境総合計画で体系化した環境の保全及び創造に関する施策についての今後の課題と方向を第3部としてとりまとめた。また、府域の環境の今日的な状況として、本年6月にニューヨークで「国連環境開発特別総会」が開催されたのをはじめ、12月に京都で「気候変動枠組条約第3回締約国会議(Unfccc・Cop3)」が予定されるなど地球規模の環境問題と「地球温暖化防止」をテーマとする取組が注目されていること、ダイオキシンをはじめ微量有害化学物質による環境汚染に対する未然防止を図る主体的な取組が必要となってきたこと、環境保全を促す行動の動機づけとなる取組が重要となってきたことが挙げられる。

従って、これらの今日的な環境の状況に対処するため、次のような観点からの施策について横断的に取組を進める。

地球温暖化防止に向けた取組

本年12月にはCop3が開催され、2000年以降の地球温暖化防止の取組について、具体的な削減目標を持った法的文書が採択される予定である。この会議の開催を契機に、地球温暖化防止対策への府民意識の一層の向上を図り、府民一人ひとりが自らの問題として対策に取り組む必要がある。

また、地球温暖化の原因となる二酸化炭素等温室効果ガスの排出抑制の方途として、自然エネルギーや未利用エネルギーの活用を促進するとともに、「生産」、「流通」、「消費」の各段階において、省エネルギーや廃棄物の減量化など資源・エネルギーの効率的利用を徹底することが不可欠である。

これまで、府としては、「大阪府地球温暖化対策地域推進計画」や「環境にやさしい大阪府庁行動計画」の推進に積極的に取り組んできたところであるが、新たに省資源・省エネルギーの導入効果や自然エネルギー・未利用エネルギー活用方策を踏まえた「エコエネルギー都市・大阪計画」及び家庭・オフィスを対象とした「地球温暖化防止行動ガイドライン」の策定を通じ、大量生産、大量消費、大量廃棄型社会に代わる省資源・省エネルギー型社会、環境負荷の少ない循環型システムへの変革を推進していく必要がある。

微量有害化学物質による環境汚染の未然防止に向けた取組

大気汚染防止法の改正により指定されたベンゼンなどの有害な化学物質については早急に実態把握を行う必要がある。とりわけ、発生源が多岐にわたり、広範囲にわたる毒性影響が報告されているダイオキシン類については環境中の挙動を明らかにし、発生源とされる施設の排出実態調査を早急に行うとともに、大気質、水質や食品、母乳等に含まれるダイオキシン濃度等に関する環境等の調査を行う必要がある。

また、新たな化学物質による環境汚染対策の検討にあたっては、その有害性について評価をする必要がある。その際には、できる限り知見の集積に努め、環境の保全上の影響を評価し、人の活動による環境負荷が大気、水質、土壌など様々な環境媒体を通じて与える影響の程度を極力定量的に把握することに努め、環境汚染の発生を未然に防止することを基調とした発生源対策をはじめとする総合的な対策を実施する必要がある。

環境学習の一層の推進に向けた取組

大規模な発生源による産業公害から、都市・生活型公害や地球環境問題へと環境問題の構造が変化したことに伴い、大量生産、大量消費、大量廃棄型のライフスタイルの変革が求められている。一人ひとりが環境保全の重要性を理解し、それが環境保全のための自主的な行動に結びつくよう、家庭・学校・職場・地域など社会のあらゆる場において、また、幼児からお年寄りに至るあらゆるライフステージに応じて、様々な学習資料・環境情報、学習機会の提供や人材育成などの環境学習を推進する施策に体系的に取り組む必要がある。

12.豊かな環境の保全と創造に関する基本的施策の推進

総合的・計画的な施策推進

平成9年度に策定する第6次大阪地域公害防止計画では、改善の進んでいない環境問題に対する施策の見直しを行うとともに、広域的な問題や地球環境問題等の新たな課題に対しても、近隣の対象地域との連携による取組を図るなど効果的な施策を取り入れていく。

事業活動における環境への配慮

公害防止のための排出規制などの各種の規制的手法に加え、法令の改正に伴う新たな有害化学物質への対応として、検査分析体制の整備、技術力の向上による分析精度の確保などの新たな取組を適正に実施していく。

また、平成9年6月に環境影響評価法が制定されたことを踏まえ、早い段階での環境影響評価、情報の公開や住民参加の在り方、監視を含めた事後の措置など、本府における環境影響評価制度の在り方について大阪府環境審議会に諮問し、手続面・制度面の見直しを含め条例化の検討を進める。関西国際空港とその関連事業及び大阪湾圏域広域処理場整備事業の環境監視については、「関西国際空港環境監視機構」及び「大阪府域環境保全協議会」において、環境監視データ等を収集・検討し、地域住民の生活環境に支障が及ぶことのないよう、事業者等に対する各種の働きかけを行う。

さらに、環境マネジメントシステム・環境監査の促進など事業者自らが事業活動に伴う環境への負荷の低減を図り、事業活動が豊かな環境の保全及び創造に結びつくよう、「環境総括責任者」の設置促進を図る。

一方、府も消費者・事業者の立場から「環境にやさしい大阪府庁行動計画」に基づき率先して省エネルギー、グリーン購入等に取り組むとともに、こうした取組の市町村・事業者・府民への普及啓発を進める。

また、豊かな環境づくりに向けた活動の輪が広がるよう、インターネットを利用した「かんきょう交流ルーム」を通して府民、事業者等の情報交流を促進し、自主的な活動を支援する。

自主的な活動の推進

府民が環境問題への理解を深め、実践活動を通じて、ライフスタイルの見直しや社会経済システムの変革につながるよう、環境教育用パソコンソフト開発、教員向け環境学習ハンドブック概要版作成、社会教育テレビ番組制作など人材育成、情報提供、基盤の整備など府民の自主的な活動を支援する。加えて、環境教育・学習を一体的に推進するため環境学習のあり方を示す指針の策定について検討する。

環境情報の活用

発生源、環境質のモニタリングに加えて、人工衛星データを用いた広域の都市環境モニタリングの手法を検討するとともに、解析・予測等に必要なデータの整備や検索表示機能の強化、インターネットなどのコンピュータネットワークを利用した環境情報の発信機能の拡充を図る。

調査研究の推進

府立の試験研究機関や府立大学を中心として、環境の保全及び創造の観点から、新たな課題に対応した調査研究を行う。特に、省資源・省エネルギーの推進、健全な水や物質の循環が行われている環境未来社会を目指した取組を推進していくため、実証研究、体験学習の場の検討を進めるとともに、将来的には、環境教育や開発途上国への環境保全技術の移転などにも対応できる拠点のあり方の検討を進める。

13.府民が健康で豊かな生活を享受できる社会の実現

自動車公害の防止

「大阪府自動車排出窒素酸化物総量削減計画」に基づき、諸施策を関係機関と連携して総合的に推進するとともに、個別の事業者に対する自動車排出窒素酸化物の削減指導や低Nox車の普及促進など、府域における窒素酸化物削減対策をより一層強力に推進し、併せて、各種対策の進捗状況を見極めながら、必要に応じ新たな対策について検討する。

また、局地的に窒素酸化物濃度や騒音レベルの高い交差点等においては、「大阪府域新渋滞対策プログラム」等に基づき沿道環境改善方策の導入を推進するとともに、土壌や光触媒を活用した大気浄化システムの早期実用化を図る。主要幹線道路については、安全かつ円滑な交通流を確保するため信号制御機の高度化等を推進し渋滞の緩和を図る。自動車から排出されるベンゼン等の有害大気汚染物質については、その排出・汚染実態の把握に努め、国等と連携しながら低減対策を検討する。

自動車騒音については、関係機関で構成する「大阪府道路環境対策連絡会議」において策定された「大阪府域の沿道環境対策について」に基づき、自動車単体対策、道路構造対策、交通流対策、沿道対策を中心とした総合的な対策を推進する。

廃棄物・リサイクル対策の推進

廃棄物の発生抑制については、「ごみ減量化・リサイクルアクションプログラム」の実践啓発や「リサイクルフェア」の開催等を通じて、生活様式の見直し、事業者による製品の生産・流通等の各段階における発生抑制や再生利用等が容易な製品づくりを促進する。

リサイクルの推進については、廃家電リサイクル事業を行うとともに、平成8年11月に策定した「大阪府分別収集促進計画」により、広域的な視点から市町村への助言・指導等に努めるなど、リサイクルルートの確保と府民意識の向上を図る。

廃棄物の適正な処理の推進については、排出事業者・処理業者等への指導徹底とともに、市町村が行うごみ処理施設の計画的な整備や維持管理について、ダイオキシンの排出抑制なども含めた技術的な援助等を行う。

さらに、廃棄物の適正管理のための基盤づくりを進めるため、ウェイストデータバンクの充実を図る。また、廃棄物の減量化・リサイクルの推進、施設の信頼性・安定性の向上及び不法投棄対策等の総合的な対策として平成9年6月に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正・公布されたが、この法改正にあわせ、排出事業者・処理業者等に対し産業廃棄物の適正管理を指導していく。

大気環境の保全

窒素酸化物については、工場等に対する法や要綱に基づく規制・指導を引き続き積極的に実施し、排出抑制を図り、群小発生源に対しても低Nox機器の普及促進、良質燃料の使用や省エネルギー等のエネルギー面の対策等を講じ、環境基準の早期達成を目指す。

また、浮遊粒子状物質については、モニタリング体制の整備、発生機構や発生源別寄与等の解明に努めるとともに、工場・事業場からの排出抑制や、自動車からの排出低減等の対策を推進する。

大気汚染防止法の改正(平成8年5月)により有害大気汚染物質についての基本的枠組みが構築されたことから、新たに環境基準が設定されたベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの3物質をはじめその他の有害大気汚染物質についてモニタリングを実施して環境中の濃度の把握を行い、排出抑制対策を推進する。

また、ダイオキシンについては、法律の整備にあわせ、産業廃棄物焼却施設等に対し排出抑制指導を徹底するとともに、環境モニタリングを実施して汚染実態の把握に努める。

水環境の保全

法令に基づく規制・指導を徹底するとともに、下水道整備合併処理浄化槽の普及等の生活排水対策や水の循環の改善により河川等の水質保全対策(水循環アクションプラン)、多様な生態系を含んだ自然環境の保全等、自然と共生する豊かな水環境を創造する施策を推進する。

河川の水質改善については、2001年に向け、生活排水の適正処理100%達成を目標に対策を計画的に推進する。特に、大和川流域など、生活排水対策重点地域の指定が必要である地域の検討を行い、また、生活排水対策推進計画策定や生活排水対策指導員育成事業を行う市町村に対して補助をしていく。下水道については、2001年に普及率を概ね90%に高めるため、大和川以南の市町村の公共下水道整備を促進する。また、処理水の積極的活用を図るとともに、高度処理の実施を推進する。

大阪湾の水質改善については、平成8年7月策定の第4次「化学的酸素要求量に係る総量削減計画」、平成8年7月策定の「窒素及びその化合物並びに燐及びその化合物に係る削減指導方針」に基づき、Cod汚濁負荷量総量削減、窒素及び燐の排出に対する規制、指導の強化を行う。

地盤環境の保全

工場・事業場に対し法令に基づく規制・指導を徹底するとともに、環境監視を行うほか、府内全域の地下水の水位、水質、採取量等の基礎データを収集・解析し、地盤沈下を起こさない安全揚水量をはじめとする地盤沈下・汚染の機構の解明に関する調査・研究を実施し、地盤環境に係る総合的な地下水管理手法の検討を行い未然防止を目指す。

騒音・振動の防止

工場・事業場等について、法令に基づく規制・指導を徹底するとともに、新幹線鉄道及び在来線鉄道の騒音・振動について、沿線自治体と連携しながら、鉄道事業者による対策の促進に努める。

大阪国際空港周辺における航空機騒音については、発生源・周辺環境対策の一層の推進を国に要望するとともに、周辺緑地(利用緑地)の早期整備に努める。また、地区整備、防音工事に対する補助事業等の一層の推進を図っていく。

一方、関西国際空港については、航空機騒音の環境監視を継続し航空機騒音の実態把握に努める。また、関西国際空港へのアクセス特急による騒音・振動については、「南海本線・JR阪和線騒音・振動等問題協議会」の中間報告に基づく対策の促進を図るとともに、引き続き実態把握等に努める。

環境保健対策等の推進

大気環境に係る有害物質対策について、法令に基づく規制基準の遵守徹底指導、「大阪府化学物質適正管理指針」に基づく事業者による適正管理の推進を図るとともに、大気汚染防止法の改正で導入されたモニタリングなど国の対策と整合を図りつつ、排出抑制対策に努める。

水質環境に係る有害物質対策について、上水道水源の保全対策として、法令に基づく指導を行うとともに、要監視項目として環境庁が指定した25物質(平成5年3月)の発生源実態調査を行い排出抑制方法の検討を進めるほか、農地やゴルフ場等に散布される農薬による水質汚濁の未然防止を図る。なお、農薬については、地球的規模の食品流通が行われている大阪府下の食品の安全性の確保の観点から、食品中残留農薬のモニタリングシステムの開発を進める。

廃棄物については、人の健康又は生活環境に被害を生じるおそれのある特別管理産業廃棄物を生ずる事業者に処理実績報告書を定期的に提出させることにより、排出、処理の実態を把握し、排出抑制及び適正管理の指導の徹底を図る。

また、化学物質のデータベース化、プライオリティーリストの作成、環境調査、リスクアセスメント・マネジメント手法の検討を行い、多種多様な化学物質に対し包括的に対応できる体制を構築するよう努める。

14.自然と共生する豊かな環境の創造

生態系の多様性の確保

府域における野生動植物の分布、生息・生育状況等を把握するとともに、保護のあり方を検討する。また、「環境と共生する港湾(エコポート)」を目指した人工干潟、底質改善、親水緑地などの総合的な港湾環境の整備により海域生物の生息空間を保全・創造を進めるほか、多自然型川づくり等の生態系に配慮した川づくりなど野生動植物の生息・生育空間の環境を保全・回復する。

多様な自然環境の保全・回復、活用

平成8年10月に国定公園の拡大指定が行われた金剛生駒紀泉国定公園の和泉��城山系において、ブナ林周辺地域で保全・防火対策並びに適正利用を誘導するための施設整備などを実施する。

また、関係市の周辺整備計画と一体的に砂防施設を整備し、生駒山麓において、土砂災害に対する安全性の向上、緑豊かな都市環境と景観の創出のため生駒山系グリーンベルト構想を策定する。

平成8年11月の「大和川水環境サミット」の「共同声明」の内容を受け、産業系、生活系両面からの水質改善を図るとともに、建設省や奈良県、流域市町村と協力し、「クリーンキャンペーン」を始めとする各種啓発事業を実施する。

さらに、大阪湾沿岸においても、自然調和型護岸の整備を促進する。

自然とふれあう場と機会づくり

和泉��城山系まで区域が拡大された金剛生駒紀泉国定公園の公園利用計画に基づき、和泉��城山系の豊かな自然の保全・活用を図るため、和泉��城山自然景観修復事業、紀泉ふれあい自然塾整備事業、近畿自然歩道整備事業などを実施する。

また、自然環境に対する理解を深めることのできるような自然情報発信拠点をちはや園地を含む金剛山頂一帯において整備する。さらに、河川においては、「ふるさとの川整備河川」の整備、自然環境に配慮した遊歩道等の整備を進めるとともに、イベント等により水辺環境の保全、資源保護の重要性を啓発・普及する。

自然環境の保全・創造のための活動の推進

自然環境に関する教育のより効果的な教育メニュー等の研究を進め、自然環境保全指導員の巡視活動に資する研修会の開催等により、自主的な活動を促進する人材の養成を促進する。また、インターネット等多様な情報チャンネルを活用した自然環境情報の収集・提供に努める。

15.文化と伝統の香り高い環境の創造

潤いと安らぎのある都市空間の形成

市町村の公園事業、特に防災上必要な地域の公園整備事業に対し積極的に補助を行うとともに、緑化計画の作成から樹木の植栽、管理指導までを実施する「大阪府緑化支援隊」の活動を通じて着実な施設緑化の推進を図り、緑化の推進、公園・緑地や街路樹の整備等を積極的に行う。

また、ふるさとの川整備事業、河川再生事業、スーパー堤防整備事業等を実施することにより、潤いと安らぎのある、人にやさしい水辺空間の創出を図っていくとともに、下水道施設については、より府民に親しまれる施設となるよう、下水処理場やポンプ場内の修景整備を行う。

なお、公園・緑地や水辺、歩道や広場などの整備に当たっては、防災や福祉のまちづくりの観点から、高齢者や障害者、子供など、誰もが利用しやすく、災害時には避難地や延焼防止空間、避難路などとなるよう総合的な環境づくりを進める。

美しい景観の形成

広域行政からみた景観づくりを体系づけ、「大阪都市景観ビジョン」で示された方針・計画を制度的に担保するため、よりよい都市景観形成の誘導方策として景観条例の制定等を検討する。

また、「大阪美しい景観づくり推進会議」を核として、景観づくりに取り組んでいる団体の連携を強化していくとともに、まちづくり功労者の表彰やイベント等の啓発事業により、美しい景観づくりに対する府民の意識高揚を図る。

歴史的文化的環境の形成

歴史・文化に対する多様化する府民のニーズを適切にくみ取り、博物館の展示やイベント開催により、大阪の風土や歴史、文化について身近にふれあえる機会の提供及び啓発に努めるとともに、市町村郷土資料館への支援を行うなど文化財の保全・活用方策について検討する。

16.地球環境保全に資する環境に優しい社会の創造

地球環境保全に資する取組の推進

「豊かな環境づくり大阪府民会議」によって策定した「地球環境保全行動指針」の普及啓発に努めるとともに、「豊かな環境づくり大阪行動計画」に基づいた実践活動を展開していく。活動拠点づくりの一環として、「環境ふれあいひろば」のPRや広報等の支援策について検討する。

また、地球環境問題への取組の推進のために、本年12月開催の「気候変動枠組条約第3回締結国会議(Unfccc・Cop3)」に向けた重点的取組として、シンポジウムの開催や行動指針の推進によって府民の理解を深め、ライフスタイルの変革を図る。

フロン回収の実施及び回収率の向上について、市町村、関係業界に強く働きかけるとともに、「大阪府フロン対策協議会」においてオゾン層保護対策のための適切なフロン回収・処理システム構築に向けての検討を進める。また、代替フロンについてもモニタリングを行う。

酸性雨対策については、メカニズム解明のため調査研究を行うとともに、原因物質の排出抑制のため法令に基づく工場等の規制指導や地域冷暖房システムの導入、クリーンエネルギーへの転換などを促進する。

開発途上国等に対する環境協力の推進に向けて、府の環境保全技術や公害防止施策のノウハウ、環境モニタリング手法等を技術移転するため、JICA(国際協力事業団)との連携による技術研修を実施するとともに、関西の自治体・経済界と連携して、「Apec環境技術交流促進事業」を通じた環境技術情報の発信等を進める。

また、環境技術情報のデータベース化を進め、インターネットを通じて提供するなど、情報の受発信を図る。

環境に優しい地域づくり

家庭・オフィスを対象とした「地球温暖化防止行動ガイドライン」を策定するとともに、消費者啓発や研修会等を通じて府民の省資源・省エネルギーに対する理解と協力を呼びかけ、省資源・省エネルギー型ライフスタイルの確立を目指す。

また、省資源・省エネルギーの導入効果、地域特性に応じた自然エネルギーや未利用エネルギー活用方策等を踏まえた「エコエネルギー都市・大阪計画」を策定し、環境負荷の少ない循環型システムへの変革を目指す。

さらに、「環境にやさしい大阪府庁行動計画」に基づき、府の施設及び事業等について、地球環境保全の観点から、省資源、省エネルギーやリサイクルの推進、新エネルギーの導入、自然エネルギー・未利用エネルギーの活用及び緑と水の保全と創出などについて検討し、実施に努める。