ここから本文です。

安威川ダム建設事業の概要

(1)事業の大要

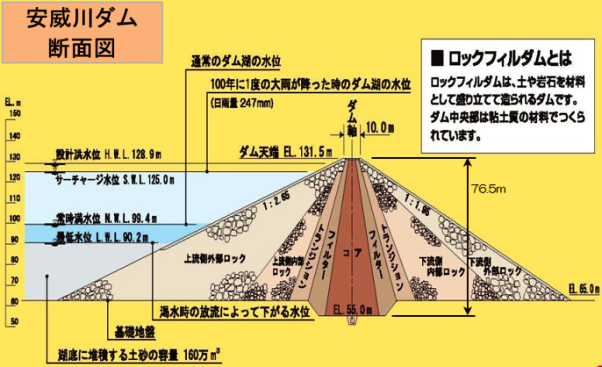

安威川ダムは、淀川水系安威川の大阪府茨木市大字生保、大門寺地先に治水ダムとして建設するものです。ダムは、ロックフィルダムとして高さ76.5m、総貯水容量1,800万m3で洪水調節を行うとともに、既得取水の安定化及び河川環境の保全のための流量を確保します。

※建設当初は多目的ダムとして計画されていましたが、平成21年8月31日の大阪府戦略本部会議において、「今後の水需要予測に伴う水資源開発の見直しについて」審議され、安威川ダムからの利水撤退の方針がだされました。

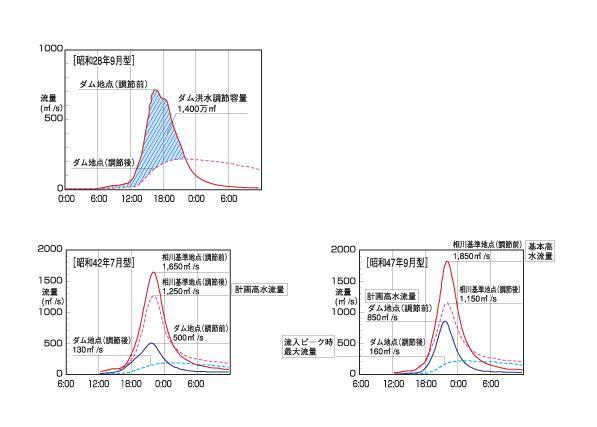

1. 洪水調節

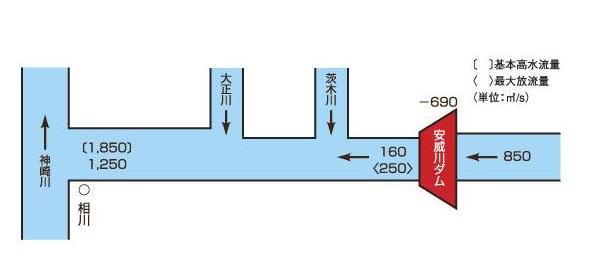

ダム地点の計画高水流量850m3/sのうち、690m3/sの洪水調節を行い、安威川沿川地域の水害を防ぎます。

2. 既得取水の安定化及び河川環境の保全

安威川ダム地点下流の安威川沿川の既得用水の安定した取水や河川環境の保全を図ります。

洪水調節計画

計画高水流量配分図

(2)流域の概要

安威川は大阪府の北摂地方に位置し、その源を京都府亀岡市竜ヶ尾山(標高413m)に発し、山地部を南流し、途中、茨木川、大正川などと合流しながら大阪府北部の高槻市、茨木市、摂津市、吹田市、大阪市を流下し、大阪市東淀川区相川、吹田市高浜地先で神崎川に合流する流域面積163km2、河川延長32kmの一級河川です。

安威川流域は、瀬戸内気候の東北端にあたり、降雨量は梅雨期・台風期に多く、過去たびたび被害が発生しています。流域のうち約70km2は山地であって、残り約90km2は丘陵地もしくは低平地となっています。

流域は、大阪市近郊で、東海道本線、東海道新幹線、名神高速道路等わが国の東西拠点を結ぶ交通基幹施設が横過しており、近年都市化の進展は著しいものがあります。

(3)事業の必要性

安威川中流部・下流部は、土地が低いために古くよりたびたび洪水被害を受けており、このため、河川改修工事等の治水事業が行われ、治水安全度の向上が図られてきましたが、その後、昭和42年の7月豪雨により茨木市野々宮地区で安威川左岸が破堤するなど、浸水家屋約2万5千戸、浸水農地約1,500ha、被害総額約1,000億円と大きな被害を生じました。

昭和42年豪雨 千歳橋

昭和42年豪雨 あけぼのばし

この水害を契機に、抜本的な治水対策として河道改修と上流のダム実施計画調査が順次進められ、ダムについては昭和63年度に新規建設採択されて「建設段階」に入りました。

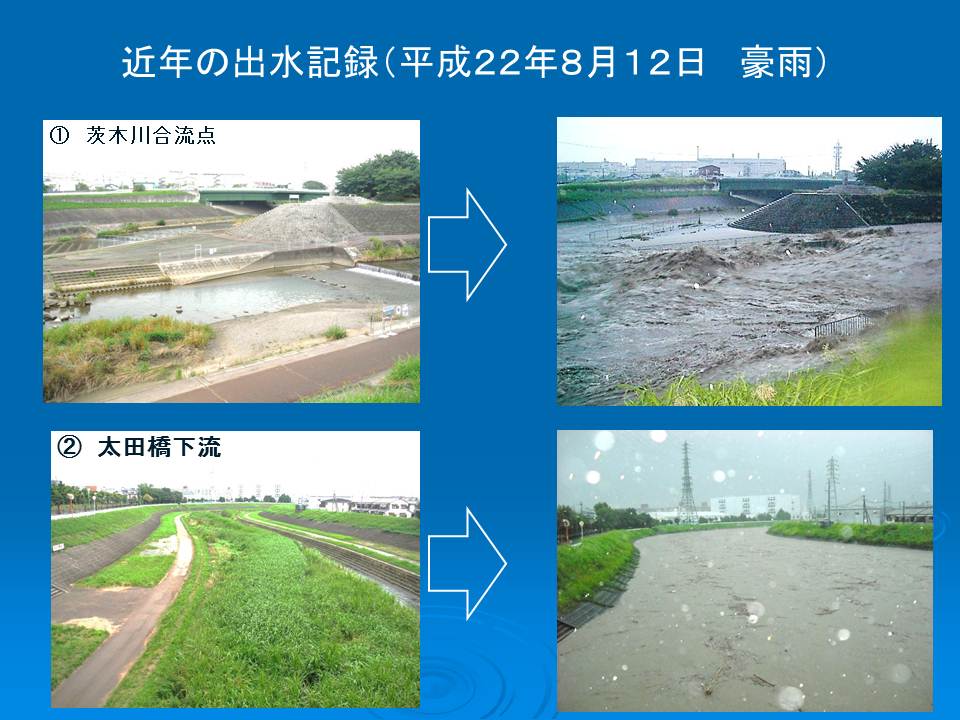

安威川ダムの完成を前提とした河川改修が完了している近年においても、大雨により安威川の水位が高くなっています。このことからも安威川ダムによる洪水調節が急務となっています。

流域関係5市(茨木市、高槻市、摂津市、吹田市、大阪市)からはダム促進の要望書が出されているなど、安威川ダムへの期待は非常に大きなものがありますので、一刻も早く事業を完了する必要があります。

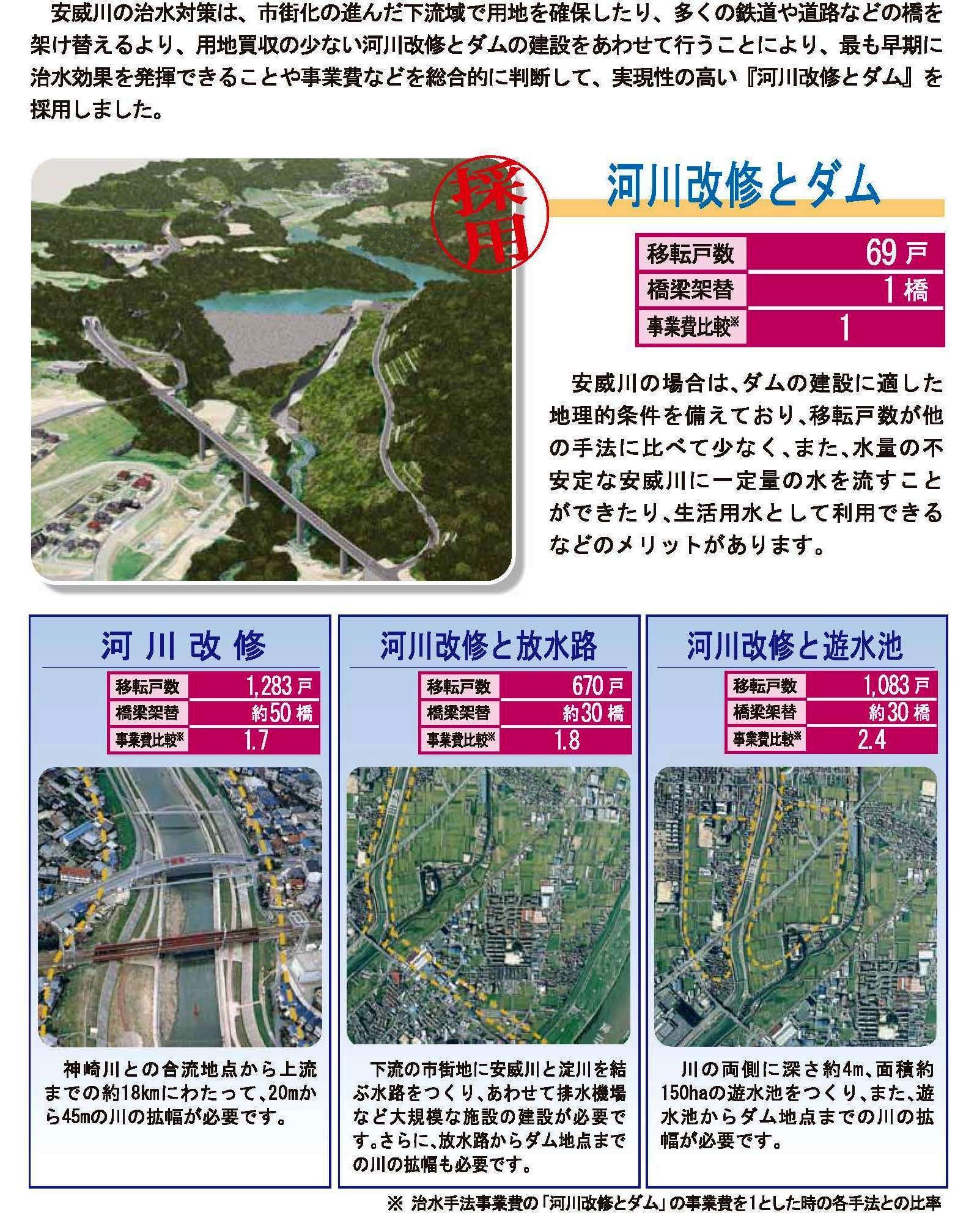

(4)洪水対策

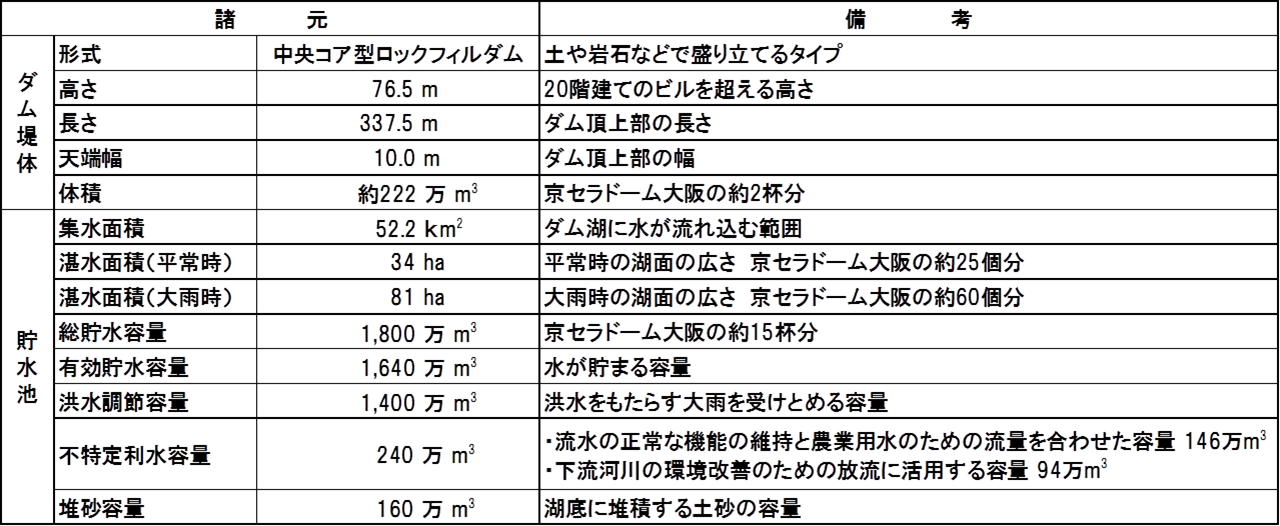

(5)ダムと貯水池の緒元

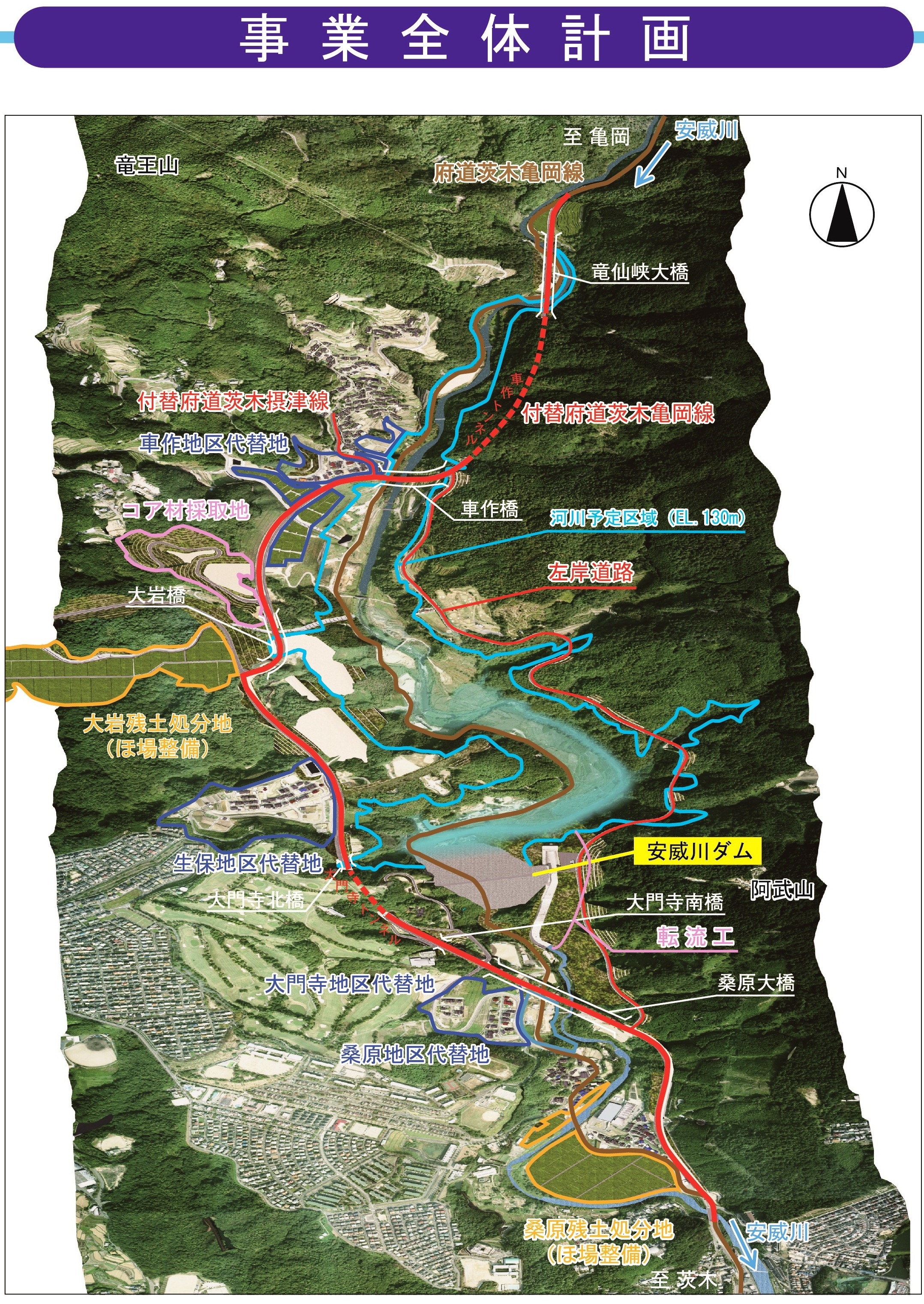

(6)事業全体計画図

(7)安威川ダム本体建設工事起工式

一級河川安威川に建設する安威川ダムは、昭和42年7月の北摂豪雨から約半世紀の時を経て平成26年11月2日に起工式を行いました。式典は、水没によって全戸移転した生保地区の旧生保集落跡地において、国・府・流域市及び議会の関係者や、車作、大岩、生保、大門寺、桑原、安威の地元6地区からも多数のご出席をいただき盛大に行われました。

(8)定礎式

ダム堤体の本格的な築造に際し、地元住民の皆様やこれまで事業に携わっていただいた関係者の皆様のご理解・ご協力に感謝の意を示すとともに、礎石(建造物の基礎となる石)を据えて工事の安全とダムの永年の安泰を祈願する「定礎式」を令和2年11月14日に開催しました。

(9)堤体の盛立完了

平成28年7月から開始した安威川ダムの堤体盛立が令和4年1月に堤体の盛立が完了しました。

(10)試験湛水開始

令和4年9月5日に転流工を閉塞し、試験湛水を開始しました。

令和4年9月5日(開始日)

令和4年12月13日(100日目)

試験湛水開始のページはこちら

(11)試験湛水サーチャージ水位到達

令和5年5月8日にサーチャージ水位に到達しました。

サーチャージ水位到達時の貯水池の様子

非常用洪水吐きから越流の様子

(12)安威川ダム完成式典 開催

50年以上にわたり取り組んできた安威川ダム建設事業の完遂を祝し、令和6年3月20日「安威川ダム完成式典」を開催しました。これまで事業にご協力・ご尽力されたみなさまとともに喜びをわかちあいました。

万歳三唱の様子

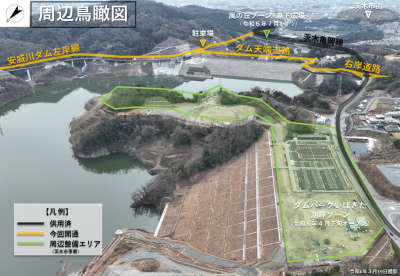

(13)ダム周辺道路の開通

令和6年3月25日、市道安威川ダム左岸線、ダム天端道路、右岸道路が開通しました。

市道 安威川ダム左岸線

路線長:3.3km(うち0.8kmは平成24年に供用済)

幅員:7.0m

ダム天端道路(歩行者専用道路)

路線長:0.4km

幅員:6.0m

右岸道路(歩行者専用道路)

路線長:0.4km

幅員:2.5m