| 食鳥検査センター 平成19年 入庁 |

| 【配属歴】 平成19年 健康福祉部 食の安全推進課 藤井寺分室 |

大阪府への入庁の決め手を教えてください。

出身地である大阪で働きたいと思ったのが一番大きいです。私が生まれ育ったのが、そもそも大阪府庁のすぐそばだったので、幼い頃から府庁自体が身近な存在でもありました。

大学4年時の獣医公衆衛生学実習で羽曳野食肉衛生検査所を訪問し、これまであまり知らなかった公衆衛生獣医師の仕事を具体的に見ることができたことも入庁のきっかけだと思います。また、獣医学科の先輩や同期で公務員になった人も比較的多く、情報を得やすかったというのも、私が入庁する後押しになったと思います。

入庁後に携わってきた仕事内容について教えてください。

入庁後、最初に配属された健康福祉部食の安全推進課藤井寺分室では、狂犬病予防や動物愛護に関する業務を行っていました。

その後、羽曳野食肉衛生検査所に異動し、牛のと畜検査や牛海綿状脳症(BSE)の検査、放射性物質の検査などを行っていました。放射性物質の検査は、汚染された稲わらを食べた牛から放射性物質が検出された事案を受けて始まった検査です。その後、スーパーで陳列されている牛肉に、「放射性物質検査済」というシールが貼られているのをみて、自分の仕事と社会のつながりを強く意識しました。

中央卸売市場食品衛生検査所では、場内施設に対する監視を実施し、違反不良食品の排除に努めました。具体的には、卸売市場内を流通している生食用かきが大腸菌の規格基準を満たしているかなどの細菌検査、養殖タイの残留抗生物質が基準値以内かというような理化学検査を実施していました。それまでの職場は自分も含めほとんどが獣医師という職場だったのですが、ここは半分以上が薬剤師という職場だったので、自分の知らないことを教えてもらうことも多く、幅広い見識を深めることができたように思います。

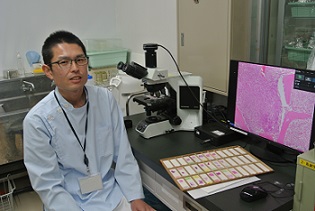

現在配属されている食鳥検査センターでは、安全な食鳥肉を流通させるため、大規模食鳥処理場において食鳥検査を実施しています。鶏も牛や豚と同じく、一羽ずつ検査を行うことが法律で義務付けられており、この食鳥検査により病気の鶏や食品として不適切な鶏を排除します。また、衛生的な食鳥肉を供給するために食鳥処理場の衛生指導も行っています。近年、鶏肉に存在しているカンピロバクターを原因とした食中毒が多く発生していますが、このような食中毒を減らすためにも、食鳥処理場における微生物制御は重要です。カンピロバクターやサルモネラ等の検査を実施し、その結果を営業者にフィードバックすることで食鳥処理場の自主衛生管理に役立てています。

どういったところに仕事のやりがいを感じていますか。

自分の管轄している食鳥処理場から出荷された鶏肉が、スーパーや百貨店の店頭に並ぶのを見ると、自分の仕事が社会とつながっていることを改めて認識することができます。自分の業務が世の中に反映されているということを目の当たりにできる点が、この仕事のやりがいだと思います。

現在の部署での仕事の流れを教えてください。

現在の勤務場所はシフト制のため、ある日の一例となりますが、7時半に所内ミーティングを行い、7時45分頃から食鳥検査を実施します。それから11時15分頃に、食鳥処理場から食鳥検査センターへ移動して、到着後昼休憩をとります。その後、13時から細菌検査の結果判定を行い、14時頃から次の検査のための培地作成を行います。15時半頃に事務処理をして、16時頃には退勤する、というのが大まかな1日の流れの例になります。

大阪府職員として働く中で、印象に残っている仕事について教えてください。

本来の業務とは違うのですが、東日本大震災の際、岩手県へ派遣されたことが強く印象に残っています。

派遣期間中に最大震度の余震があったり、津波被害を目の当たりにしたりと、自然災害の恐ろしさを感じさせられましたが、公僕として働くことの意味を改めて認識することができました。

獣医師職として専門分野で働くことは当然ですが、世のため人のために働くのが公務員であるということや公務員の担う役割というものを、岩手県への派遣を通じて痛感させられました。

仕事をしていく上で大切にしていることを教えてください。

チームワークを大切にしています。

大阪府職員の業務はチームとして取り組むことが大半です。獣医師職だけでなく、他の職種の方と接する機会も多いです。たとえば、医師、薬剤師、保健師、栄養士、行政職など、獣医師以外の方々と接することも少なくないので、コミュニケーションというのは重要だと考えます。

他の業種の方々と一緒に仕事をすることで、獣医師にはない考え方や見方を知ることができるので、非常に勉強になります。たとえば、薬剤師と検査を一緒にする際、獣医師は生物を大枠で有機的に捉えますが、薬剤師は化学的な観点から生物を捉えるという具合で、新鮮な驚きとともに自分の見識が広がるように感じています。職員がお互いの経験や知識を活かして協力してやっていくことで、自分ひとりではできないこともできるようになると思います。そのために日頃から職員間のコミュニケーションを意識しています。

獣医師職の役割についてどのようにお考えですか。

獣医師職は日々の業務を通じて社会の安定に貢献する役割があると思います。鳥インフルエンザやBSEなど動物だけでなく人にも感染する病気が世界的に問題になっています。食品衛生関係においても、平成24年の法改正により牛生レバーの提供が禁止され、腸管出血性大腸菌を原因とする食中毒は激減しました。「牛の肝臓内部には最初から腸管出血性大腸菌が存在しており、新鮮でも加熱しないと食中毒を防ぐことができない」という理由からですが、これは全国の食肉衛生検査所で検査されたデータをもとにした法改正です。

また、豚コレラや口蹄疫など産業動物の疾病は食糧の安定供給や経済の面からも大きな課題です。このような問題に対して対応するのが獣医師の役割であると考えています。

これから大阪府で働くことを考えている読者にメッセージをお願いします。

公務員獣医師は、数年ごとに異動があるため、様々なことを経験できるのが魅力だと思います。私自身、様々な職場を異動し、業務経験を積ませていただきました。獣医師というと犬や猫といったペットの臨床獣医師という印象をお持ちの方も多いと思いますが、獣医師というのは、動物を通じて社会に貢献していく存在だと思うので、日々の業務から得られた情報をどう人間社会に還元していくかというところに公務員獣医師の醍醐味があると思います。

また、異なる職種の方々と接する機会も多く、学ぶことも多い職業です。獣医師だけでなく、薬剤師や保健師、事務方職員、各種事業者など他の職種の方々や府民の方々と接する機会も多いので、いろいろな人と出会いたい方や様々な経験を積みたいという方にもおすすめです。

人と動物の安全を守り、世の中の役に立つことができるよう、一緒に切磋琢磨していきましょう。

7時30分 所内ミーティング |  |

※掲載されている職員の職務内容、所属及び所属名称は配属当時のものです。

このページの作成所属

人事委員会事務局 人事委員会事務局任用審査課 任用グループ

ここまで本文です。

府庁の組織から探す

府庁の組織から探す