○大阪府文化財保護条例施行規則

平成五年三月三十一日

大阪府教育委員会規則第三号

大阪府文化財保護条例施行規則をここに公布する。

大阪府文化財保護条例施行規則

大阪府文化財保護条例施行規則(昭和四十四年大阪府教育委員会規則第八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府文化財保護条例(昭和四十四年大阪府条例第五号。以下「条例」という。)第六十八条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意)

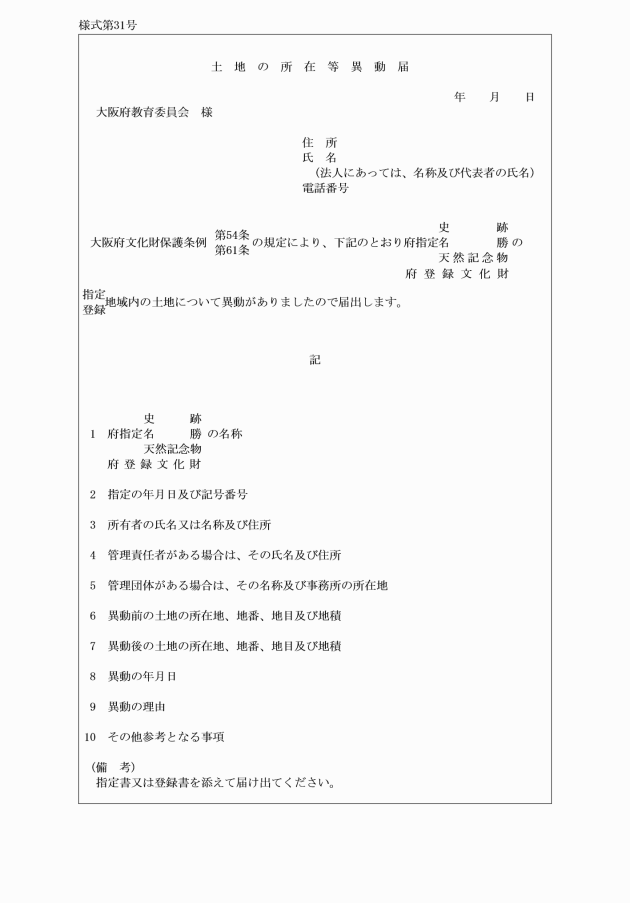

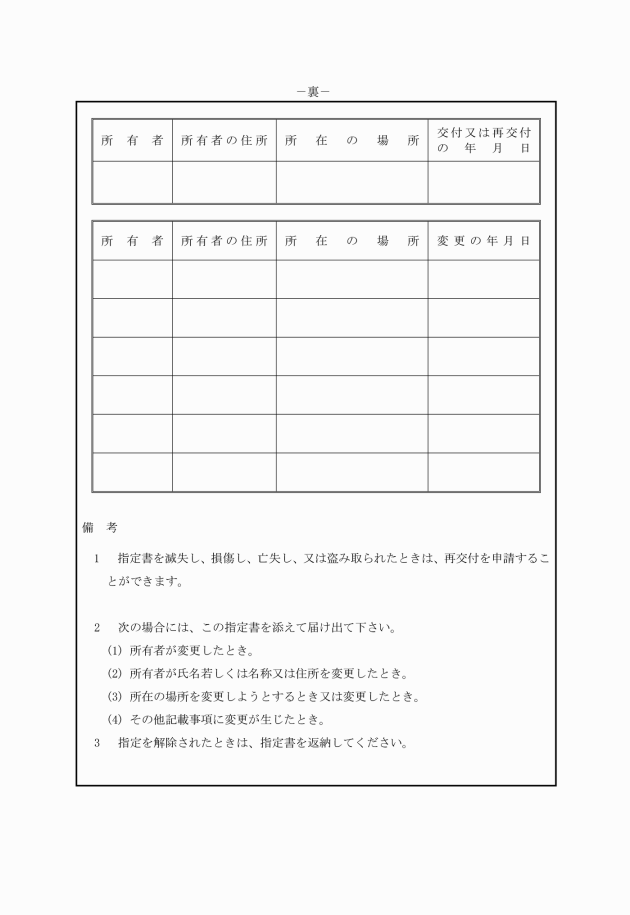

第二条 条例第七条第二項(条例第三十八条第二項、第四十六条第二項又は第五十七条第二項で準用する場合を含む。)の規定により同意を得ようとするときは、様式第一号による同意書の提出を求めるものとする。

(指定書)

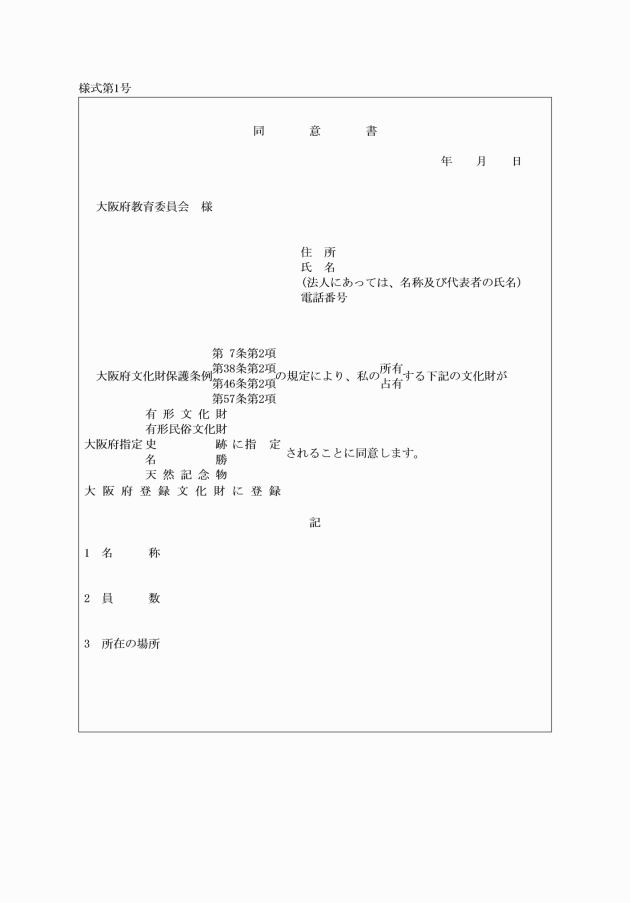

第三条 条例第七条第六項(条例第三十八条第二項又は第四十六条第二項で準用する場合を含む。)の規定による指定書は、様式第二号によるものとする。

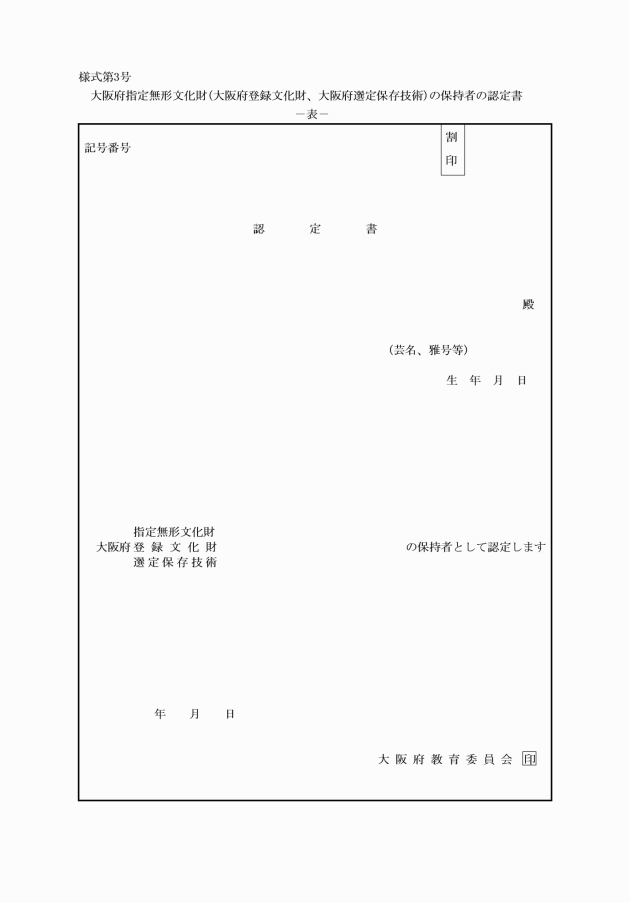

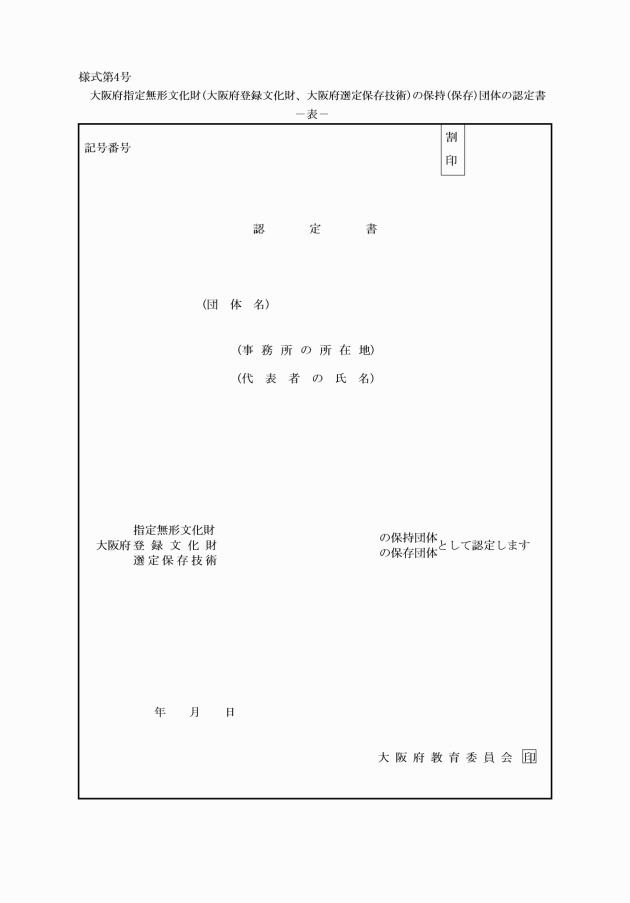

(認定書の交付)

第四条 条例第三十二条第二項(条例第五十七条第二項で準用する場合を含む。)若しくは第五項(条例第五十七条第二項又は第六十二条第四項で準用する場合を含む。)又は第六十二条第二項の規定により大阪府指定無形文化財(以下「府指定無形文化財」という。)の保持者若しくは保持団体又は大阪府選定保存技術(以下「府選定保存技術」という。)の保持者若しくは保存団体を認定したときは、大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)は、当該保持者に対しては様式第三号により、当該保持団体又は保存団体に対しては様式第四号により認定書一通を交付することができる。ただし、二人以上の保持者を一括して保持者として認定した場合にあっては当該二人以上の保持者に対して一通を交付することができる。

2 前項ただし書の規定により認定書を交付する場合には、委員会は、当該認定書を保管すべき者又は場所その他保管に関し必要な事項を指示するものとする。

3 条例第三十三条第二項(条例第五十八条第三項で準用する場合を含む。)若しくは第六十三条第二項の規定により保持者、保持団体若しくは保存団体の認定を解除したとき又は第三十三条第五項若しくは第七項(条例第五十八条第三項で準用する場合を含む。)若しくは第六十三条第四項若しくは第六項の規定により保持者、保持団体若しくは保存団体の認定が解除されたときは、委員会は、当該保持者、保持団体又は保存団体に交付した認定書を返納させるものとする。ただし、保持者が死亡した場合にあっては、この限りでない。

(令六教委規則一五・一部改正)

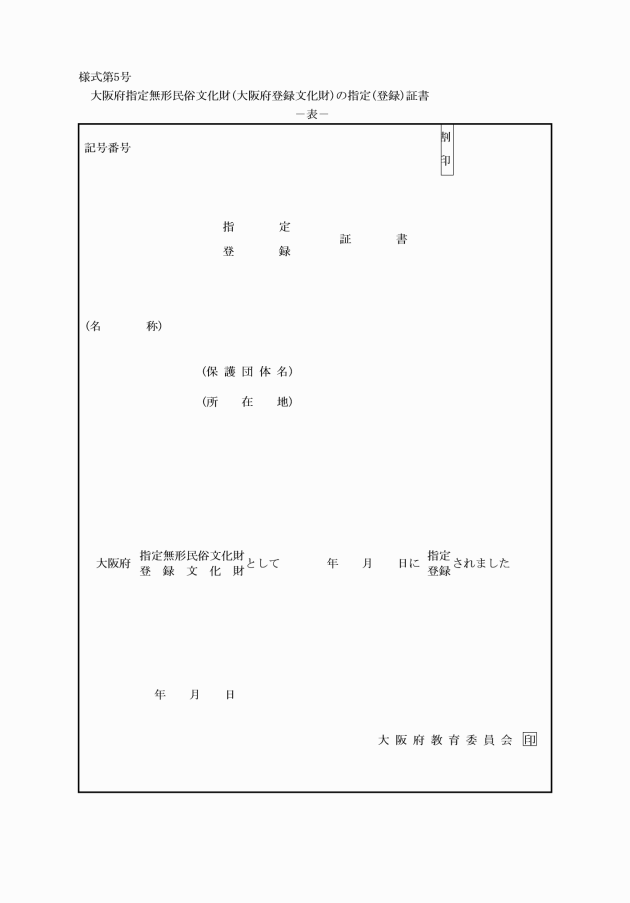

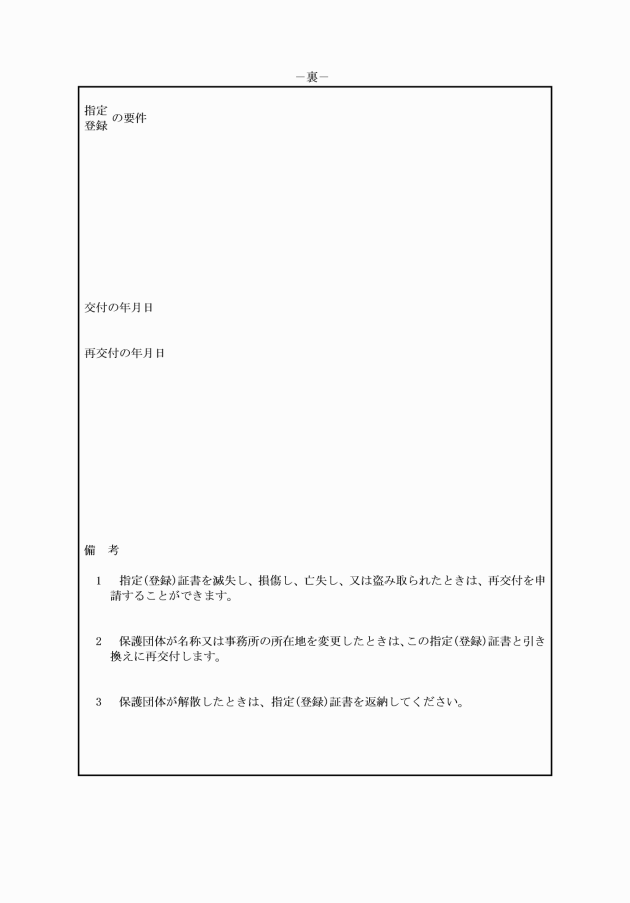

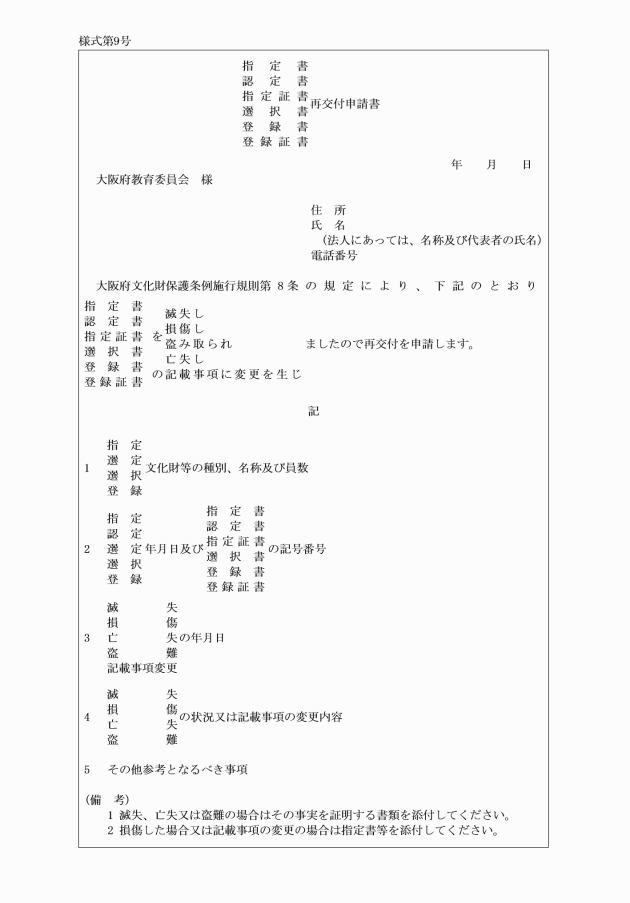

(指定証書等の交付)

第五条 条例第三十八条第一項の規定により大阪府指定無形民俗文化財(以下「府指定無形民俗文化財」という。)を指定したときは、委員会は、当該府指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める団体(府指定無形民俗文化財を保存することを主たる目的とする団体で代表者の定めのあるもの。以下「保護団体」という。)に対して様式第五号による指定証書一通を交付することができる。ただし、二以上の保護団体があるときは、各一通を交付することができる。

2 条例第三十九条第一項の規定により府指定無形民俗文化財の指定を解除したとき、第三十九条第五項の規定により府指定無形民俗文化財の指定が解除されたとき又は保護団体が解散したときは、委員会は、当該保護団体に交付した指定証書を返納させるものとする。

3 条例第五十七条第一項の規定により無形の民俗文化財を大阪府登録文化財(以下「府登録文化財」という。)に登録したときは、第一項の規定を準用し、保護団体に対して様式第五号による登録証書を交付することができる。

4 条例第五十八条第一項の規定により無形の民俗文化財の府登録文化財の登録を解除したとき、同条第二項の規定により無形の民俗文化財の府登録文化財の登録が解除されたとき又は保護団体が解散したときは、委員会は、当該保護団体に交付した登録証書を返納させるものとする。

(令六教委規則一五・一部改正)

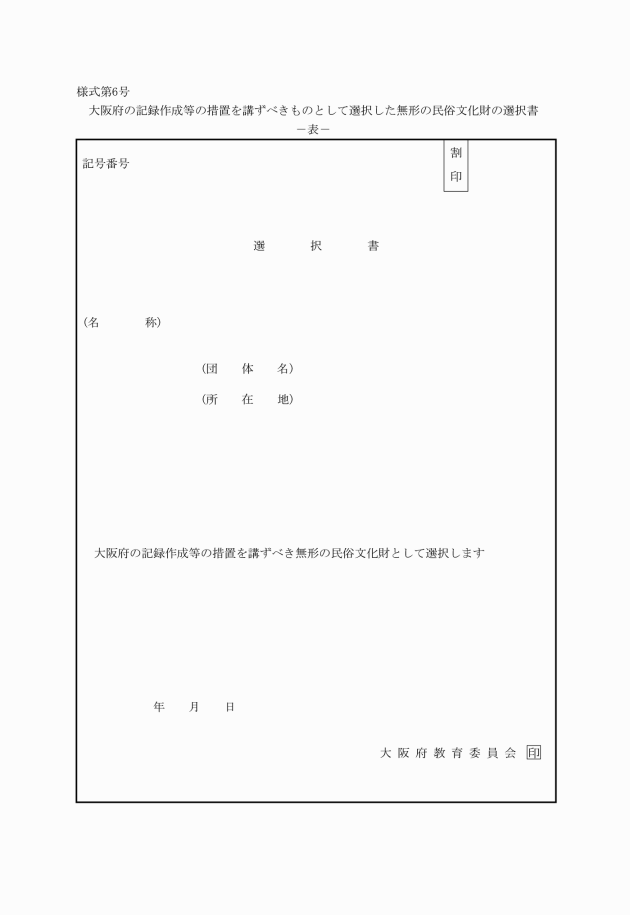

(選択書の交付)

第六条 条例第四十五条第一項の規定により大阪府の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財に選択したときは、委員会は、当該無形の民俗文化財の保存に当たることを適当と認める団体に対して様式第六号による選択書一通を交付することができる。ただし、二以上の団体があるときは、各一通を交付することができる。

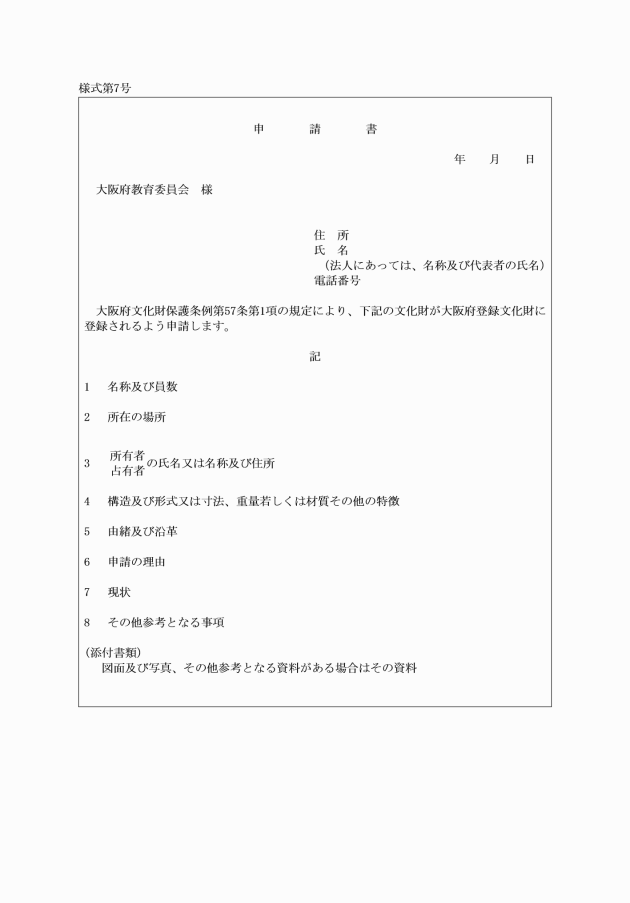

(申請及び登録書の交付)

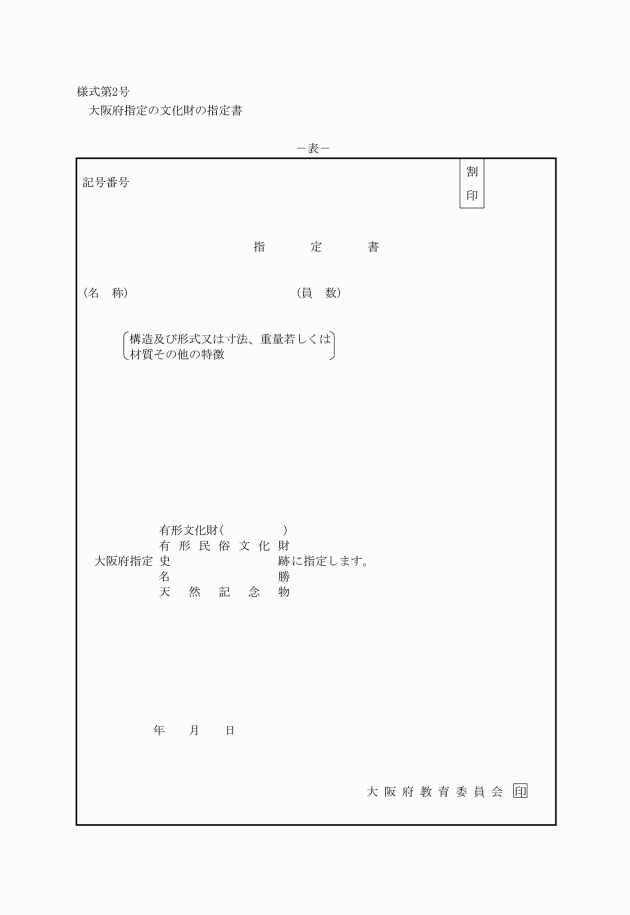

第七条 条例第五十七条第一項の規定により府登録文化財の登録を受けようとする者は、様式第一号による同意書を添付のうえ、様式第七号により申請を行うものとする。

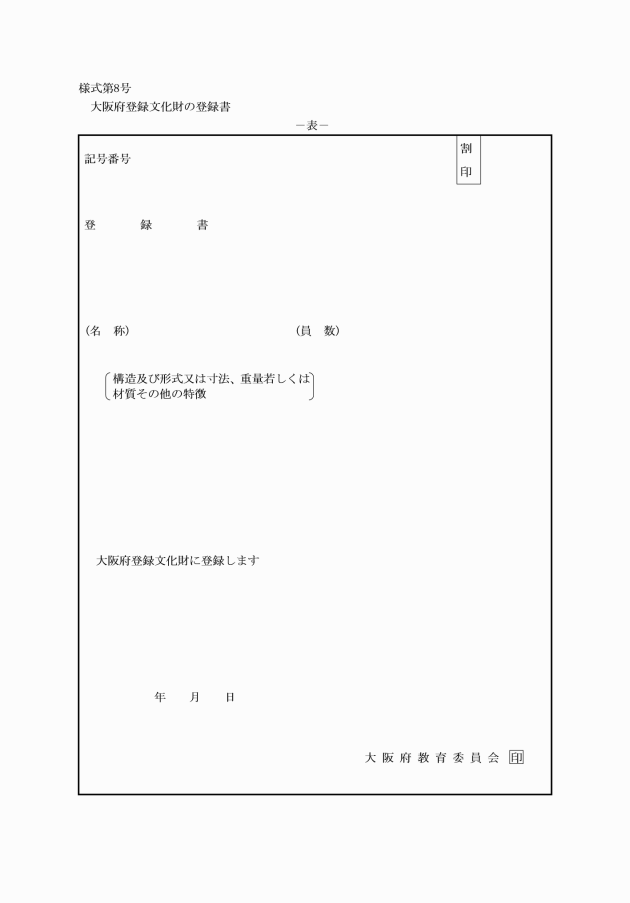

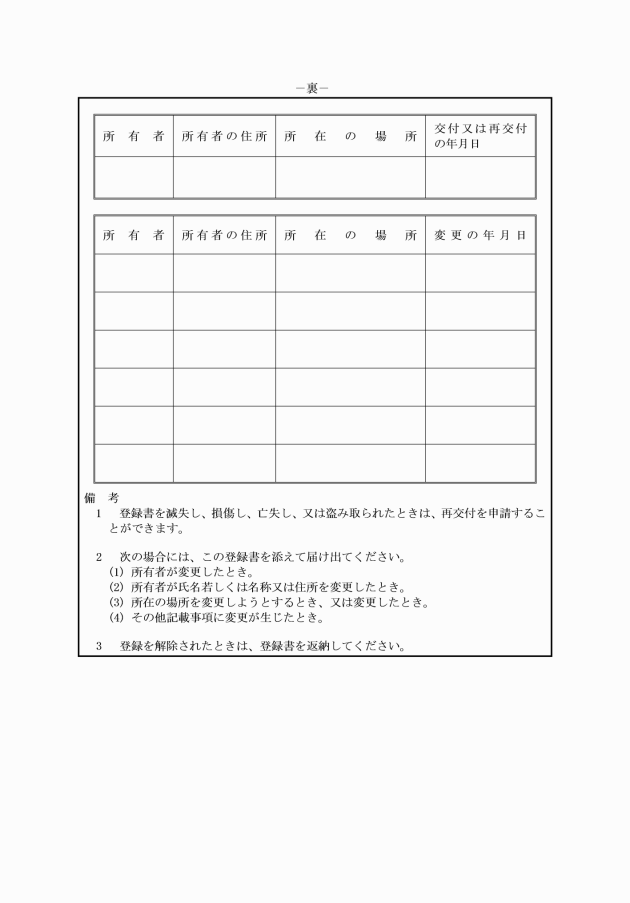

2 条例第五十七条第一項の規定により府登録文化財に登録したときは、委員会は、当該府登録文化財の所有者に対して様式第八号による登録書一通を交付することができる。

3 条例第五十八条第一項の規定により登録を解除したとき又は同条第二項の規定により登録が解除されたときは、委員会は、当該府登録文化財の所有者に交付した登録書を返納させるものとする。

(令六教委規則一五・一部改正)

(令六教委規則一五・一部改正)

一 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

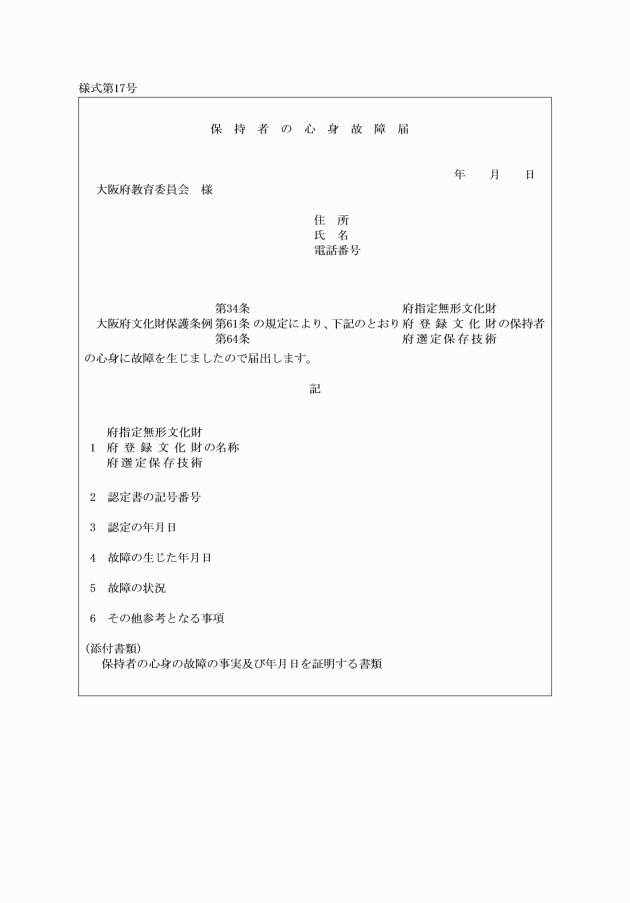

二 保持者について、その保持する府指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

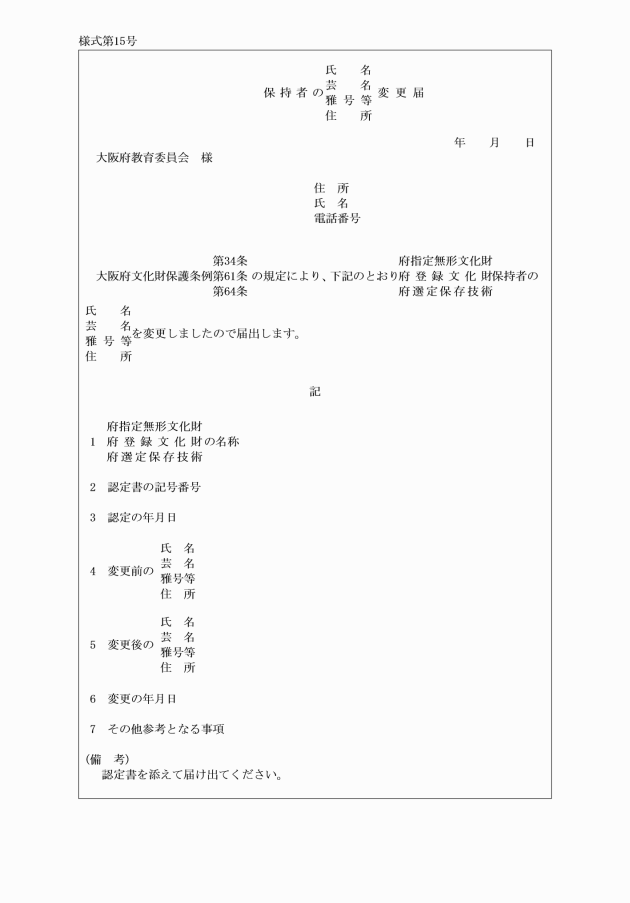

一 保持者が氏名、芸名、雅号等又は住所を変更したときは、様式第十五号により行うものとする。

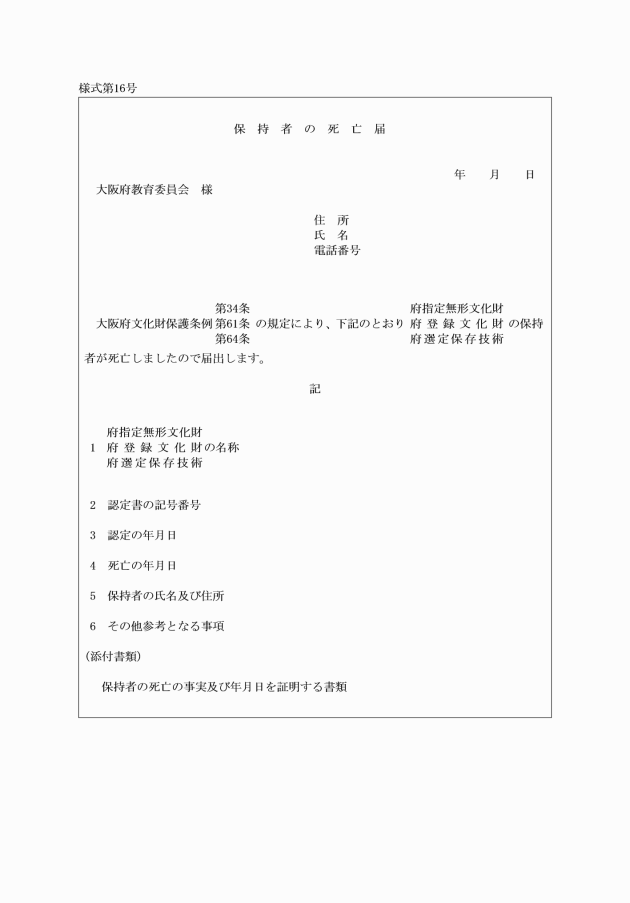

二 保持者が死亡したときは、様式第十六号により行うものとする。

三 保持者について、その保持する府指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたときは、様式第十七号により行うものとする。

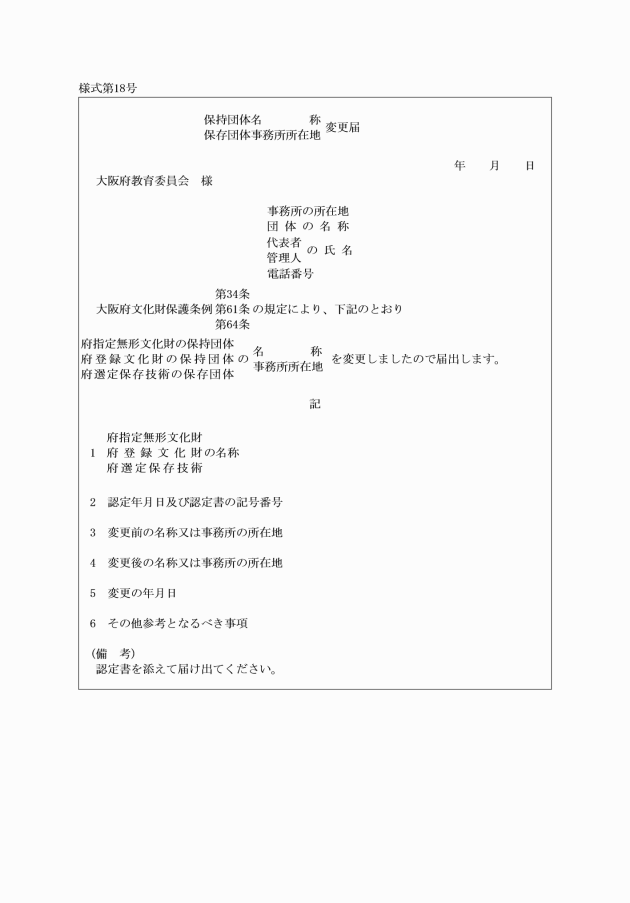

四 保持団体又は保存団体が名称又は事務所の所在地を変更したときは、様式第十八号により行うものとする。

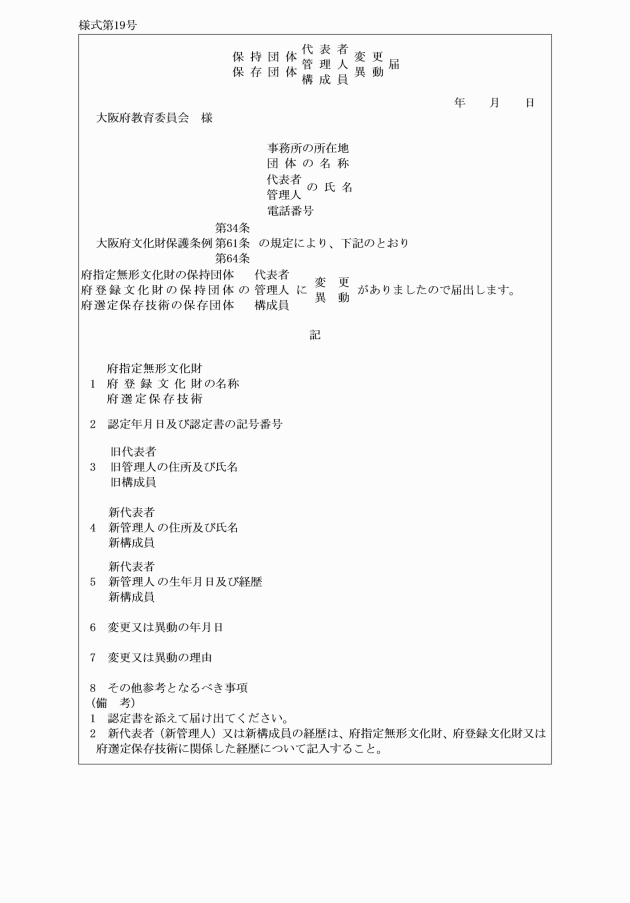

五 保持団体又は保存団体が代表者若しくは管理人を変更し、又は構成員に異動を生じたときは、様式第十九号により行うものとする。

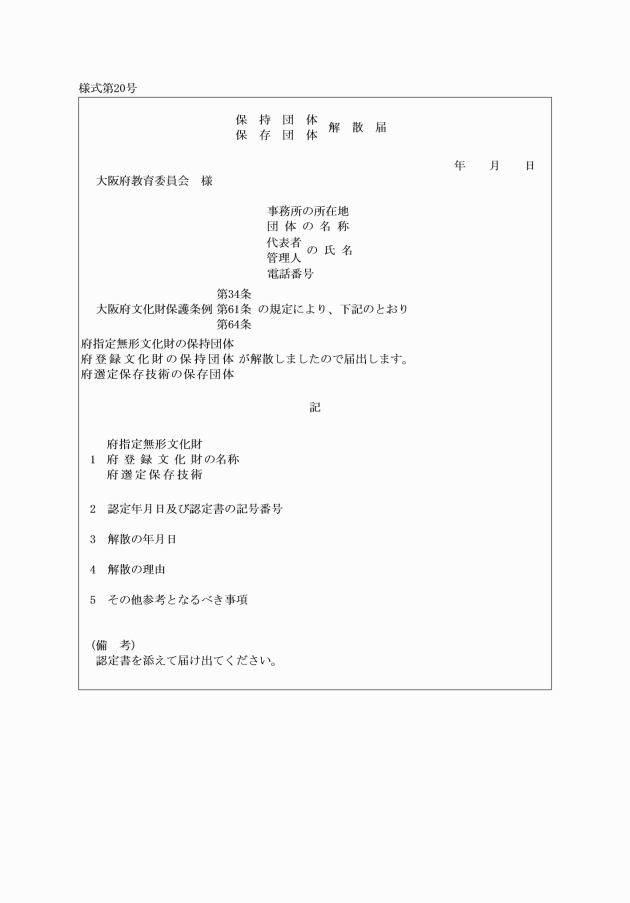

六 保持団体又は保存団体が解散したときは、様式第二十号により行うものとする。

(令六教委規則一五・一部改正)

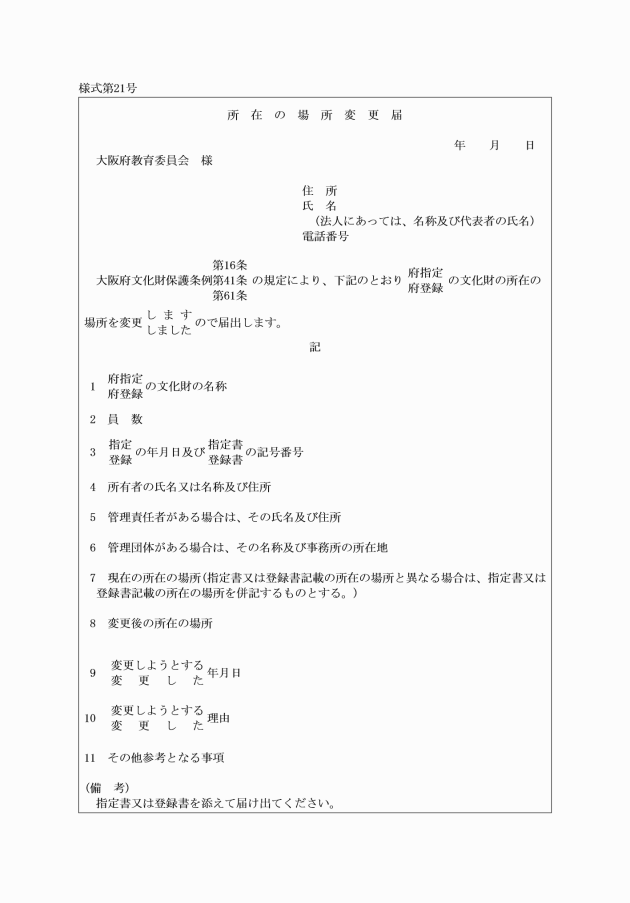

2 条例第十六条ただし書(条例第四十一条で準用する場合を含む。)の規定により所在の場所の変更の届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 条例第十九条第一項本文の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

三 条例第二十二条第一項及び第二項(条例第四十一条で準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

四 条例第二十四条第一項の規定による許可を受けて行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

五 条例第二十六条第一項又は第二十七条第一項(条例第四十一条で準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

六 条例第四十条第一項の規定による届出をして行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

3 条例第十六条ただし書(条例第四十一条又は第六十一条で準用する場合を含む。)の規定により所在の場所の変更後に届け出ることをもって足りる場合は、非常災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。

(令六教委規則一五・一部改正)

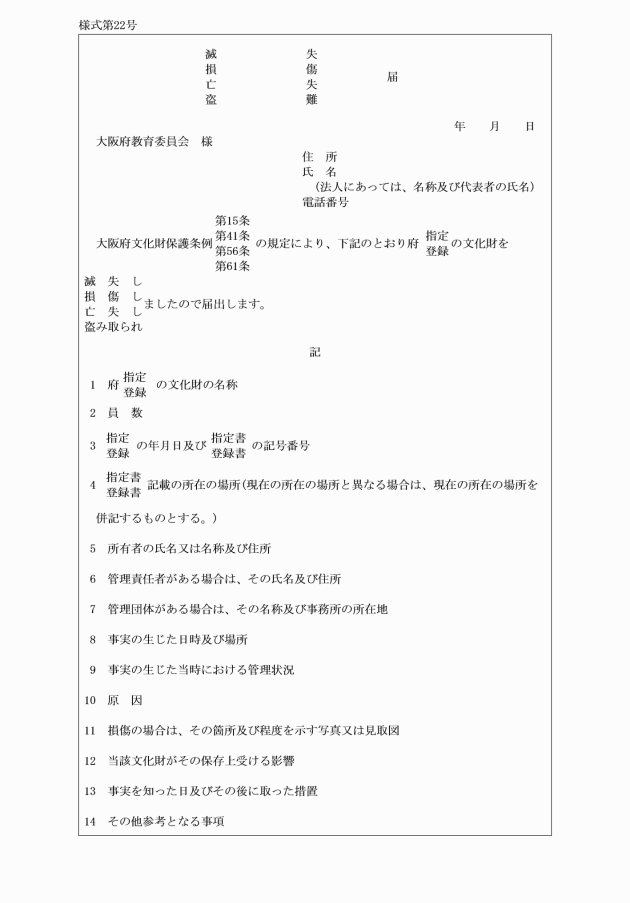

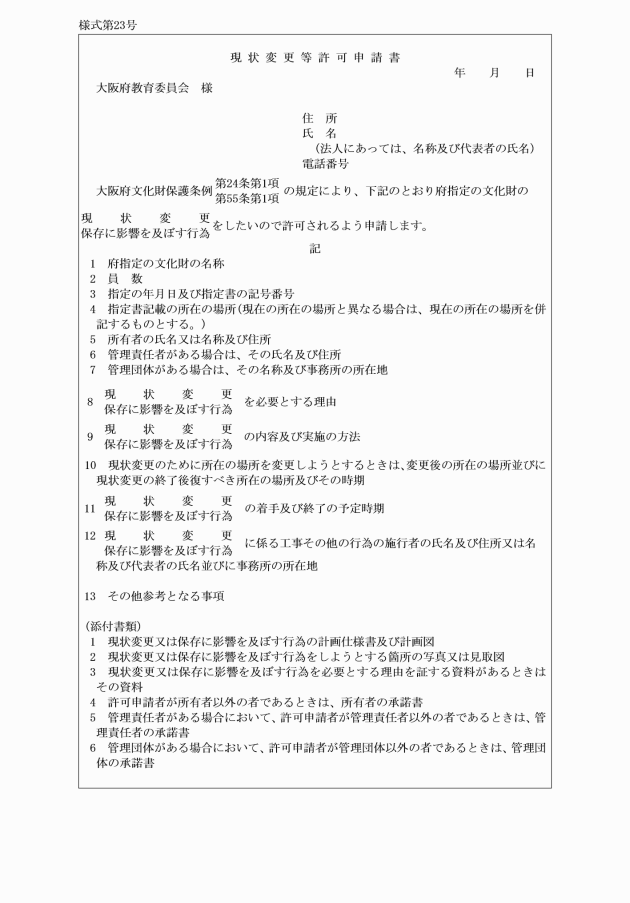

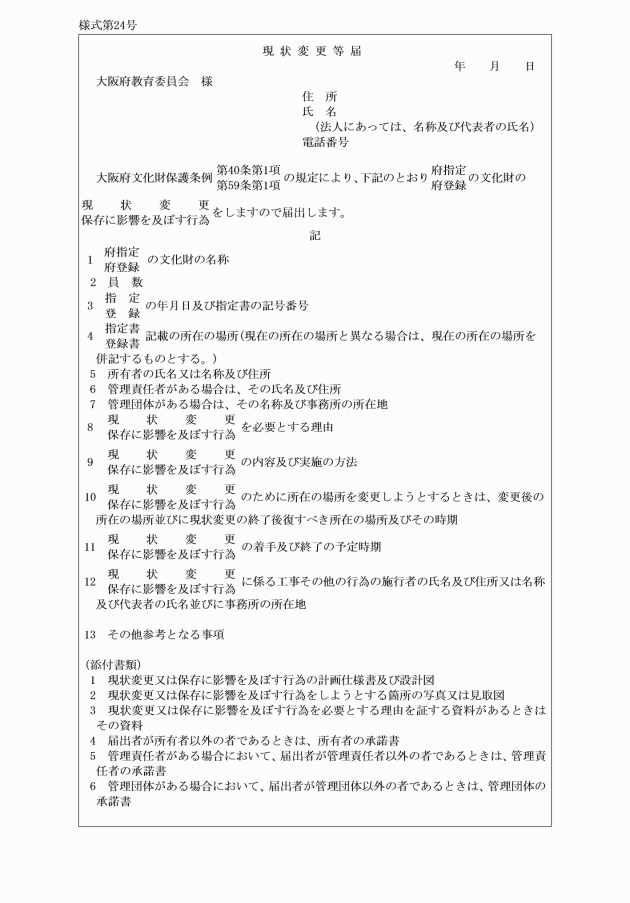

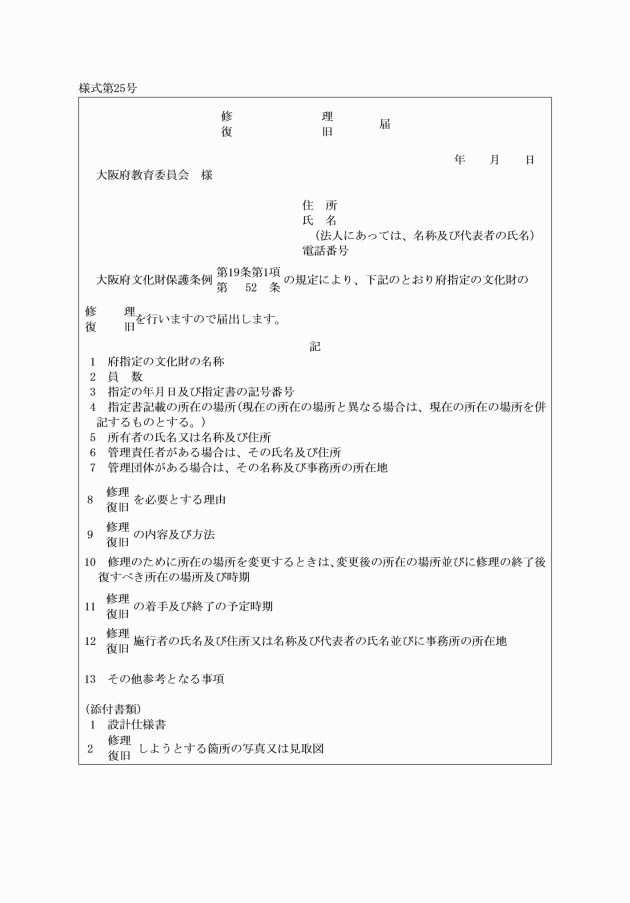

(現状変更等の許可申請等)

第十六条 条例第二十四条第一項及び第五十五条第一項の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとする者は、様式第二十三号による現状変更等許可申請書を提出するものとする。

2 条例第二十四条第一項ただし書又は第五十五条第一項ただし書の規定により現状変更の許可を受けることを要しない措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 府指定の文化財が損傷又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

二 府指定の文化財が損傷又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。

4 条例第四十条第一項ただし書に定める届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 大阪府指定有形民俗文化財(以下「府指定有形民俗文化財」という。)が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該府指定有形民俗文化財を原状に復するとき。

二 府指定有形民俗文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。

四 条例第四十一条で準用する条例第二十二条第一項及び第二項の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために現状変更を行うとき。

五 非常災害のために必要な応急措置を執るとき。

六 府指定有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。

5 条例第五十九条第一項ただし書に定める届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 府登録文化財が損傷又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその登録当時の原状に復するとき。

二 府登録文化財が損傷又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。

三 非常災害のために必要な応急措置を執るとき。

四 府登録文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。

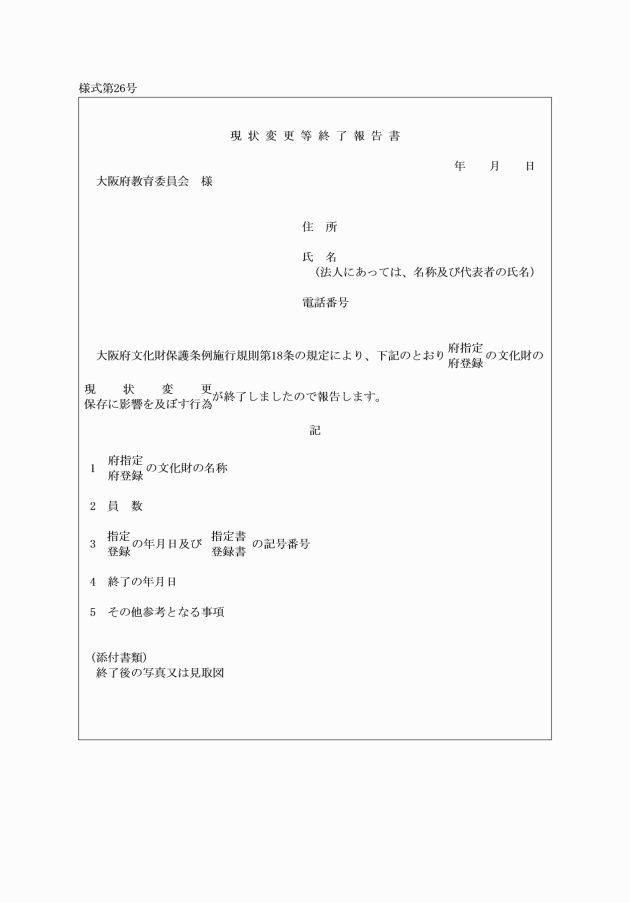

(現状変更等の終了報告)

第十八条 条例第二十四条第一項及び第五十五条第一項の規定による現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の許可を受けた者又は条例第四十条第一項若しくは第五十九条第一項の規定による現状変更の届出をした者は、その許可又は届出に係る現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為等が終了したときは、遅滞なく様式第二十六号による現状変更等終了報告書を委員会に提出するものとする。

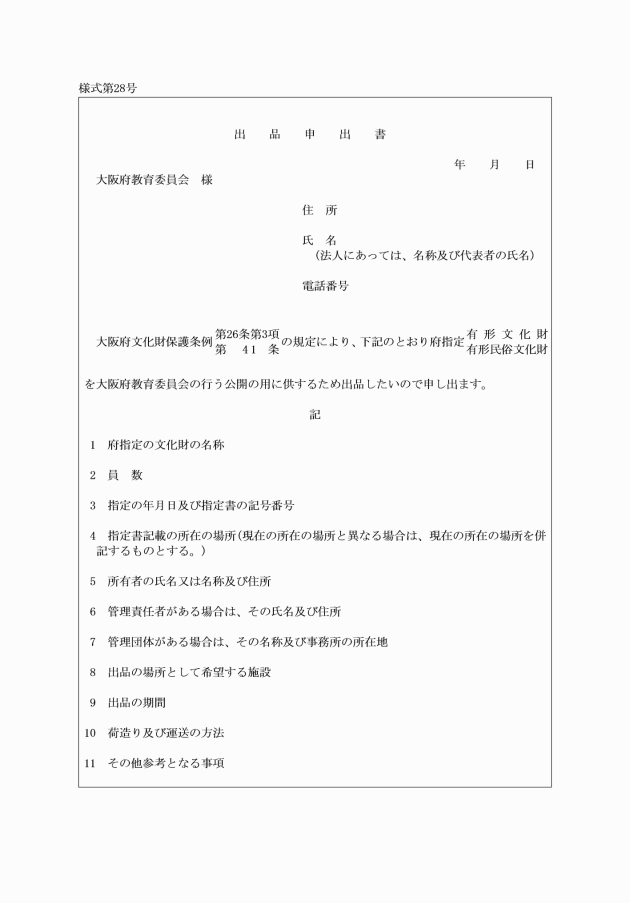

(出品の申出)

第二十条 条例第二十六条第三項(条例第四十一条で準用する場合を含む。)の規定による出品の申出は、様式第二十八号によるものとする。

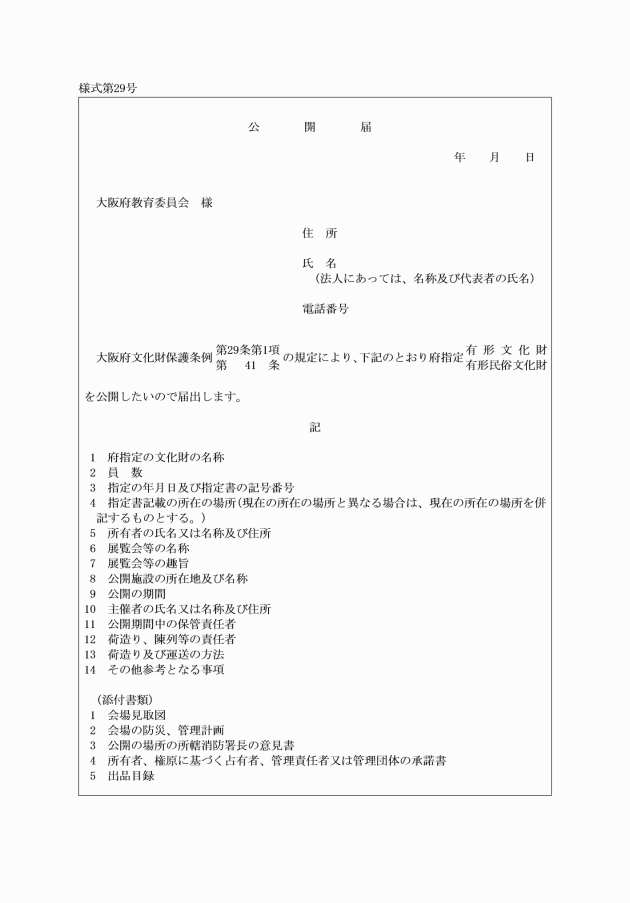

(公開の届出)

第二十一条 条例第二十九条第一項(条例第四十一条で準用する場合を含む。)の規定による公開の届出は、様式第二十九号によるものとする。

(補助金の交付及び損失の補償)

第二十二条 条例第二十条第一項(条例第四十一条又は第五十二条で準用する場合を含む。)、第三十五条第二項、第三十七条第四項(条例第四十四条第二項で準用する場合を含む。)、第四十二条第二項、第四十五条第三項又は第六十五条第二項に規定する補助金の交付及び条例第二十四条第四項(条例第五十六条で準用する場合を含む。)又は第二十八条(条例第三十七条第七項、第四十一条又は第四十四条第二項で準用する場合を含む。)に規定する損失の補償に関し必要な事項は、別に定める。

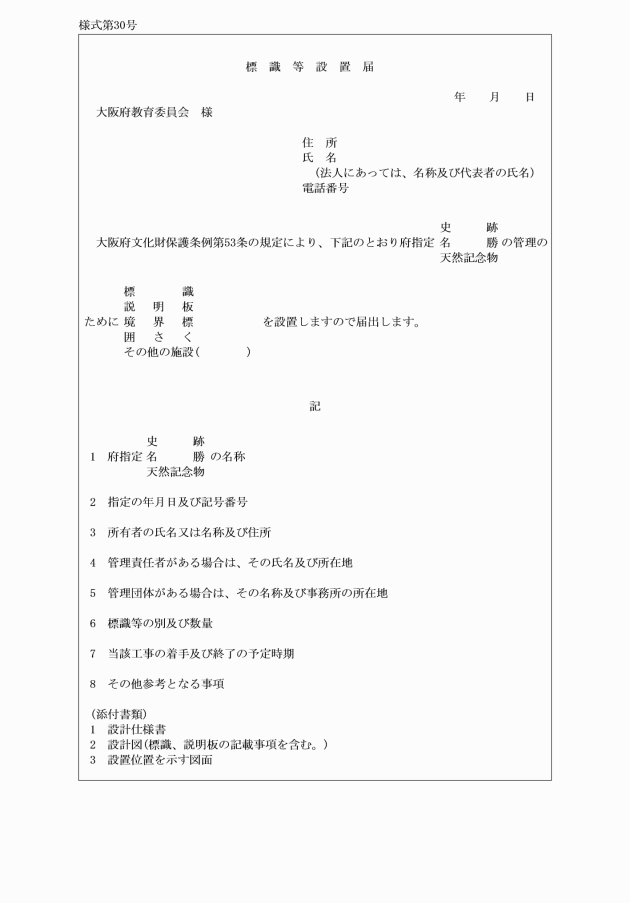

(標識)

第二十三条 条例第五十三条の規定により設置する標識は、石造とする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することを妨げない。

一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

二 「大阪府教育委員会」の文字(所有者の氏名又は名称をあわせて表示することを妨げない。)

三 指定の年月日

四 設置の年月日

一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

二 指定の年月日

三 指定の理由

四 説明事項

五 保存上注意すべき事項

六 その他参考となるべき事項

2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。

(境界標)

第二十五条 条例第五十三条の規定により設置する境界標は、石造又はコンクリート造とする。

2 前項の境界標は、地表からの高さを三十センチメートル以上とする。

3 第一項の境界標の上面には指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には「大阪府指定史跡境界」、「大阪府指定名勝境界」又は「大阪府指定天然記念物境界」の文字及び「大阪府教育委員会」の文字を彫るものとする。

4 第一項の境界標は、当該指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

(標識等の形状等)

第二十六条 前三条に定めるもののほか、標識、説明板又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

(令六教委規則一五・一部改正)

(台帳)

第三十条 委員会は、文化財の各種別ごとに必要事項を記載した指定、認定、選定、選択又は登録の台帳を備え、写真及び実測図その他の資料を添付するものとする。

2 委員会は、指定書等の交付又は再交付、現状変更等の申請その他必要な事項を台帳に記載するものとする。

(委任)

第三十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平二〇教委規則五・一部改正)

附則

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成九年教委規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成二〇年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年教委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和三年教委規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の文化財保護条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の文化財保護条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(令和六年教委規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の文化財保護条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の文化財保護条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平9教委規則13・令3教委規則16・一部改正)

(平31教委規則18・一部改正)

(平31教委規則18・令6教委規則15・一部改正)

(平31教委規則18・令6教委規則15・一部改正)

(平31教委規則18・令6教委規則15・一部改正)

(平31教委規則18・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・令6教委規則15・一部改正)

(平31教委規則18・令6教委規則15・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・令6教委規則15・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・令6教委規則15・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・令6教委規則15・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・令6教委規則15・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・令6教委規則15・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・令6教委規則15・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・令6教委規則15・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・令6教委規則15・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・令6教委規則15・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・一部改正)

(平9教委規則13・令3教委規則16・令6教委規則15・一部改正)