○大阪府児童福祉法施行細則

昭和五十八年三月三十日

大阪府規則第二十号

〔大阪府児童福祉施設措置費徴収規則〕をここに公布する。

大阪府児童福祉法施行細則

(昭六二規則二三・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭六二規則二三・全改、平一四規則一〇九・平二一規則七八・一部改正)

(定義)

第一条の二 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(平一三規則五九・追加)

(子ども家庭センターの長への委任)

第二条 次に掲げる権限を、大阪府子ども家庭センター設置条例(平成六年大阪府条例第二号。以下「条例」という。)第二条の規定により福祉に関する事務所とされる子ども家庭センターの長(以下「福祉子ども家庭センターの長」という。)に委任する。

一 法第二十二条第一項の規定による助産の実施(以下「助産の実施」という。)

二 法第二十二条第三項の規定により助産の実施の申込みを勧奨すること。

三 法第二十二条第四項の規定により情報の提供を行うこと。

四 法第二十三条第一項の規定による保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)

五 法第二十三条第三項の規定により連絡及び調整を図ること。

六 法第二十三条第四項の規定により母子保護の実施の申込みを勧奨すること。

七 法第二十三条第五項の規定により情報の提供を行うこと。

八 法第二十三条の三の規定により妊産婦等生活援助事業の利用を勧奨すること。

九 法第三十一条第一項の規定による保護の実施

(平六規則二二・全改、平一〇規則六〇・平一二規則五四・平一三規則五九・平一八規則七一・平二五規則一一八・令六規則四五・一部改正)

第三条 次に掲げる権限を、条例第一条第一項に規定する子ども家庭センターの長(以下「子ども家庭センターの長」という。)に委任する。

一 法第二十四条の三第二項(法第二十四条の二十四第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定により、障害児入所給付費の支給の要否を決定すること。

二 法第二十四条の三第六項(法第二十四条の二十四第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定により、同項に規定する入所受給者証(以下「入所受給者証」という。)を交付すること。

三 法第二十四条の四第一項(法第二十四条の二十四第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定により、法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定を取り消すこと。

四 法第二十四条の四第二項(法第二十四条の二十四第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定により、入所受給者証の返還を求めること。

五 児童自立生活援助の実施を行うこと。

六 法第二十七条第一項及び第二項、第二十七条の二第一項、第二十七条の三並びに第二十八条第一項及び第二項の規定による措置を採ること。

七 法第二十九条の規定により児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童及び保護延長者の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせること。

八 法第三十条の二の規定により指示をし、及び報告をさせること。

九 法第三十一条第二項から第四項まで並びに第三十一条の二第一項及び第二項の規定による措置を採ること。

十 法第三十三条第二項、第九項及び第十一項の規定により、児童相談所長をして、児童及び保護延長者の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させること。

十一 法第三十三条の六第三項の規定により連絡及び調整を図ること。

十二 法第三十三条の六第四項の規定により児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨すること。

十三 法第三十三条の六の三の規定により社会的養護自立支援拠点事業の利用を勧奨すること。

十四 里親に対して、法第四十六条第一項の規定により必要な報告を求め、職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させること。

十五 法第四十七条第五項の規定による報告を受理すること。

十七 法第五十六条第三項の規定により、本人若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めること。

十八 法第五十七条の三第三項の規定により、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問させること。

十九 法第五十七条の四第三項の規定により、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは障害児の保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めること。

(昭六二規則二三・追加、昭六二規則六〇・昭六三規則二一・平三規則一二・平六規則二二・平一〇規則六〇・平一二規則五四・平一三規則五九・平一七規則八一・平一八規則七一・平一八規則一三九・平一八規則一五七・平一九規則五〇・平二一規則七八・平二五規則一一八・平二六規則一五八・平二八規則一三九・令六規則四五・一部改正)

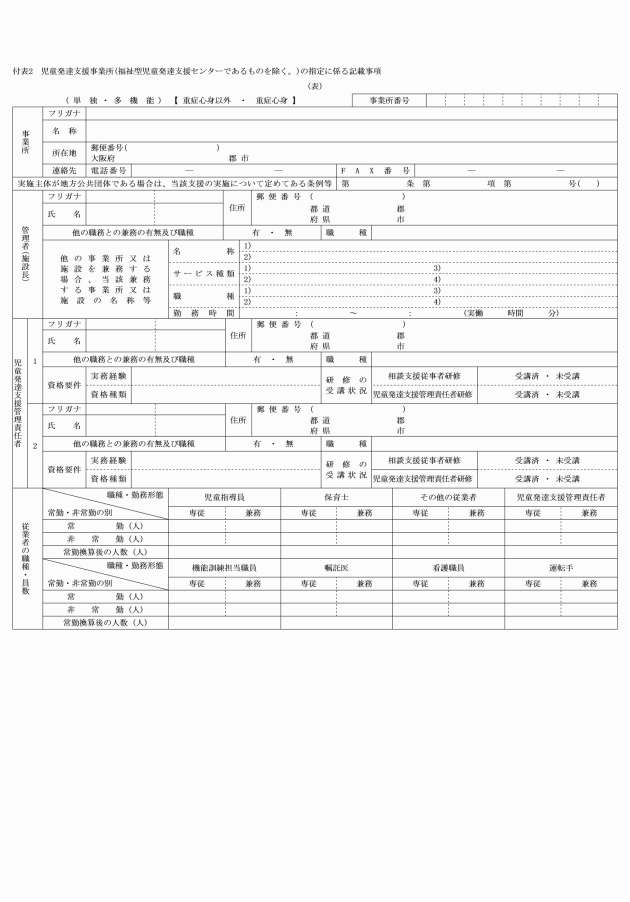

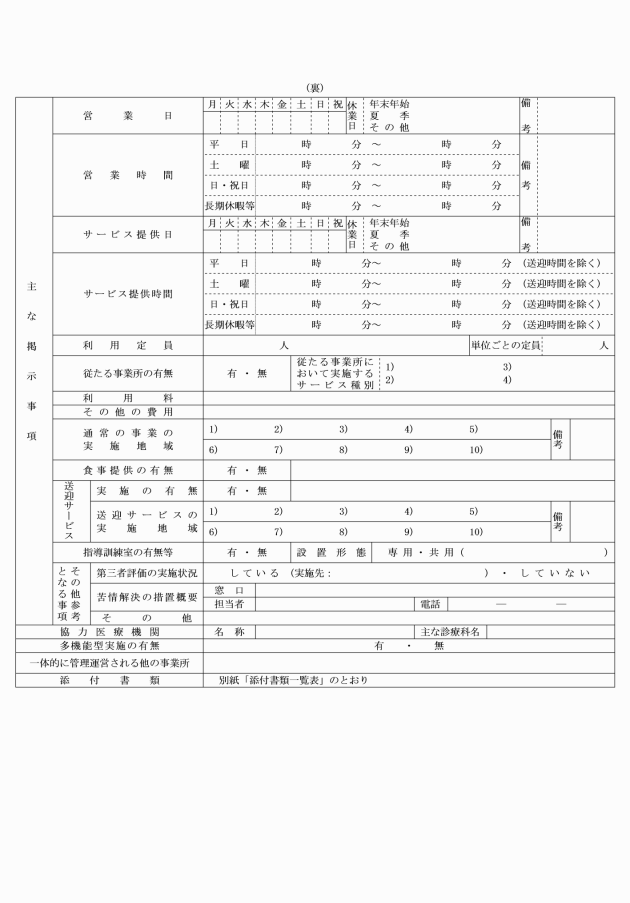

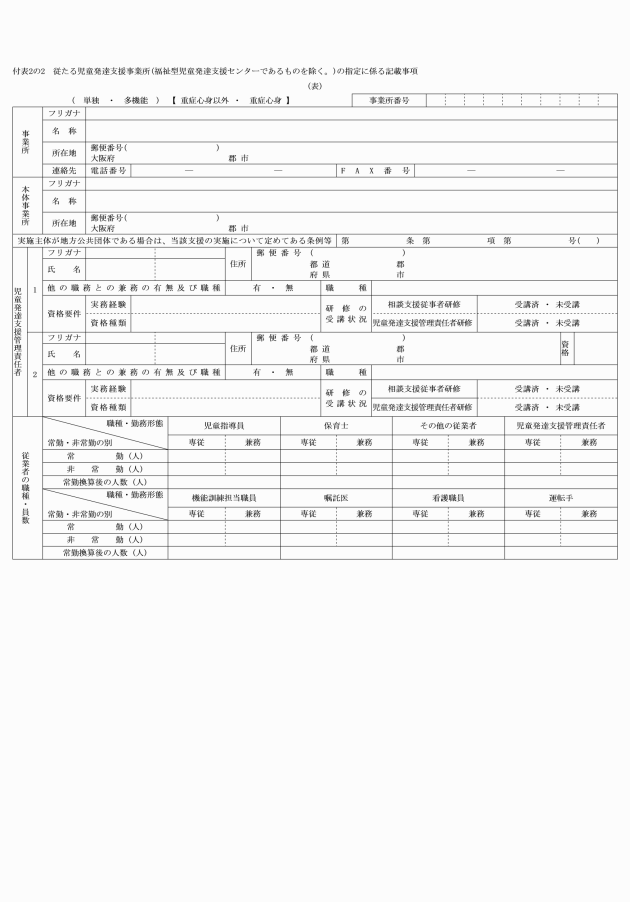

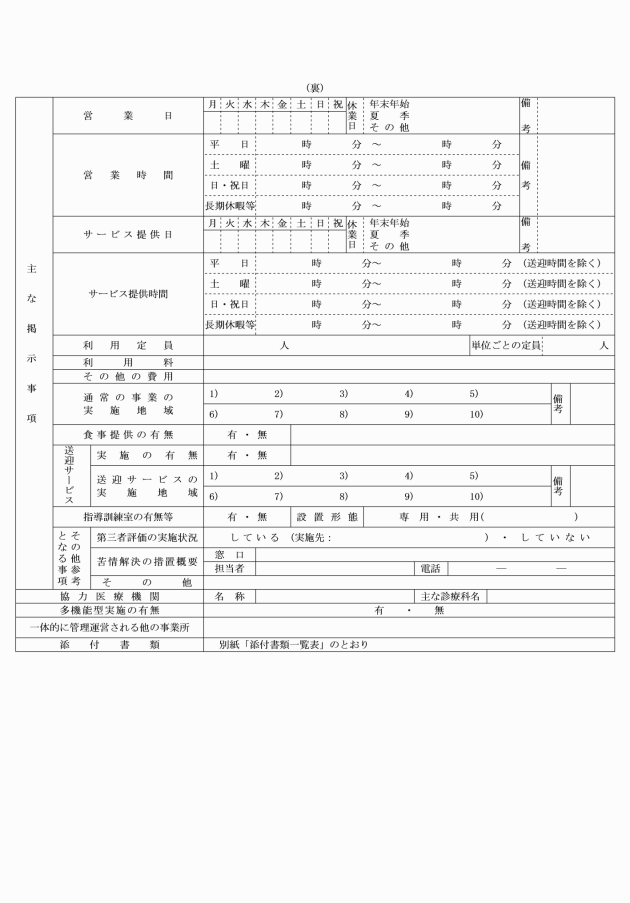

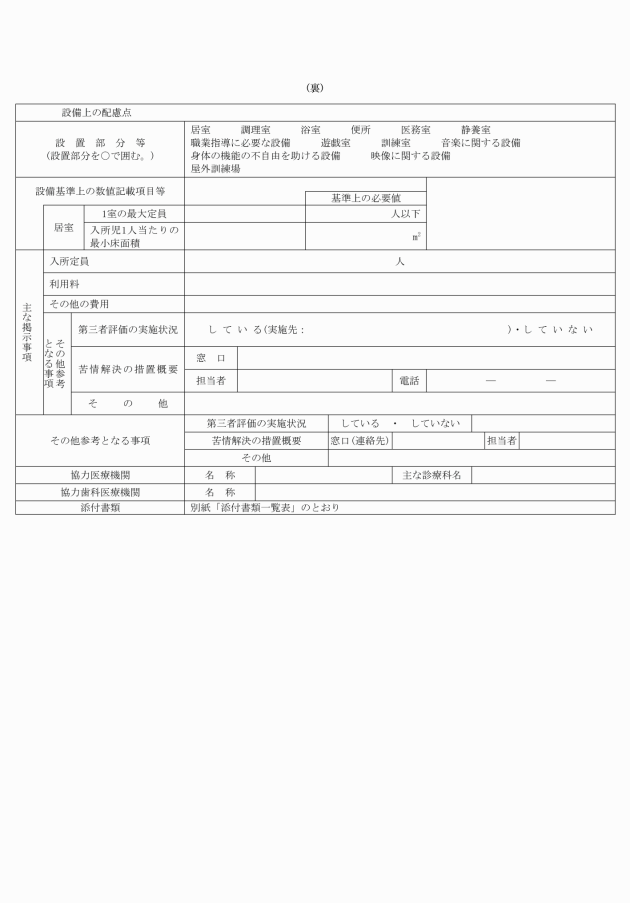

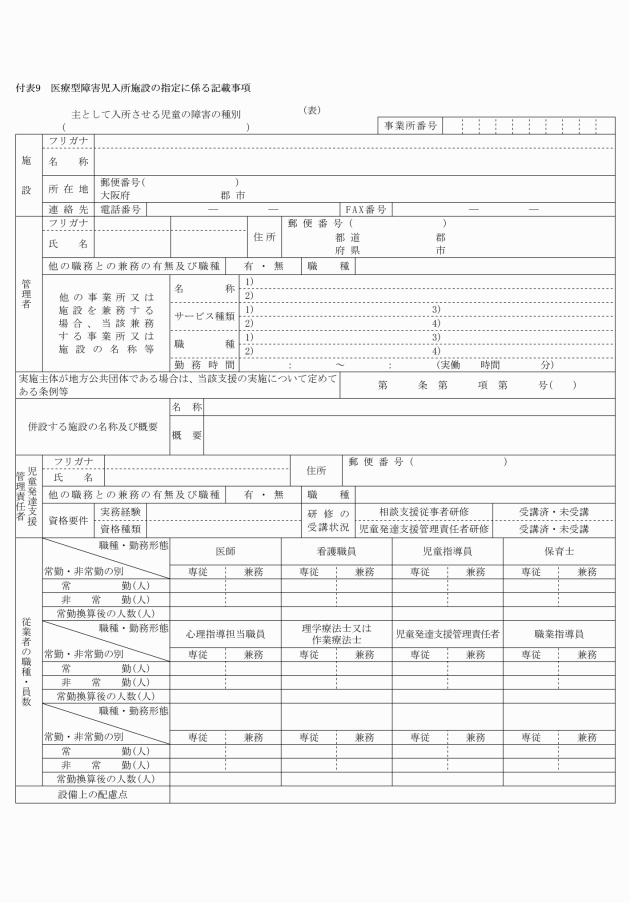

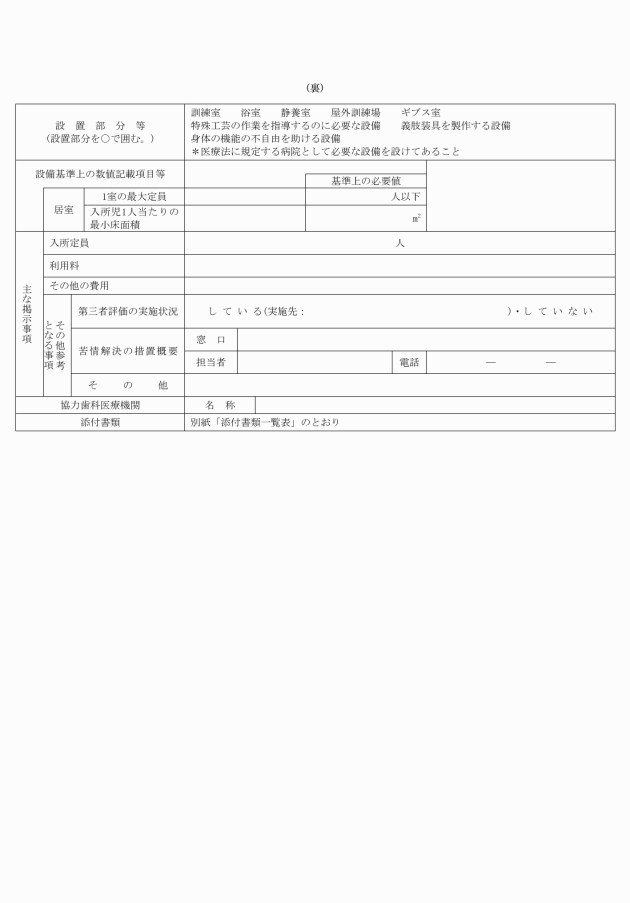

(指定障害児通所支援事業者等の指定の申請)

第三条の二 法第二十一条の五の十五第一項及び第二十四条の九第一項の申請は、障害児通所支援事業者・障害児入所施設指定申請書(様式第一号)により行わなければならない。

(平一八規則一三九・追加、平二五規則一一八・一部改正)

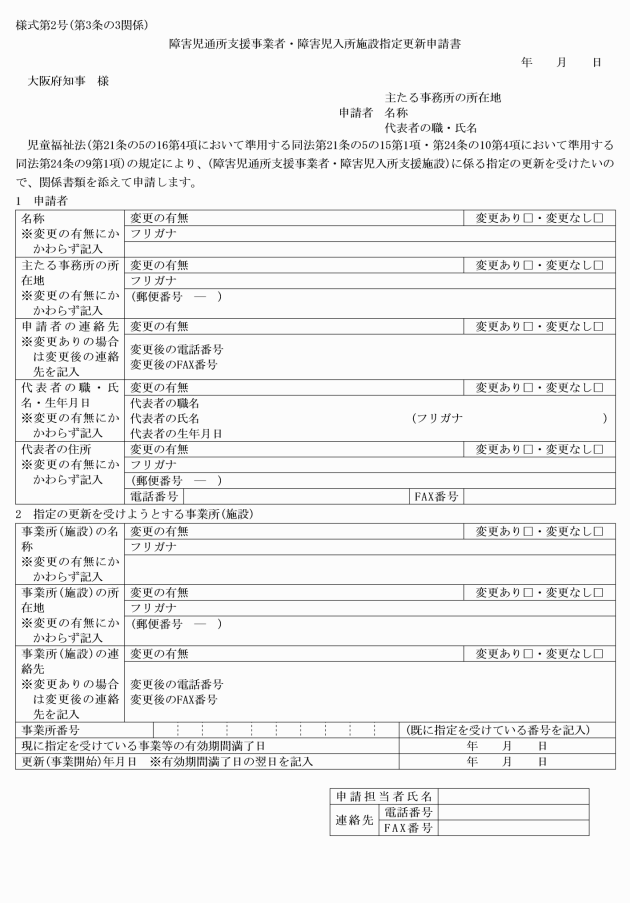

(指定障害児通所支援事業者等の指定の更新の申請)

第三条の三 法第二十一条の五の十六第四項において準用する法第二十一条の五の十五第一項及び法第二十四条の十第四項において準用する法第二十四条の九第一項の申請は、障害児通所支援事業者・障害児入所施設指定更新申請書(様式第二号)により行わなければならない。

(平二五規則一一八・追加)

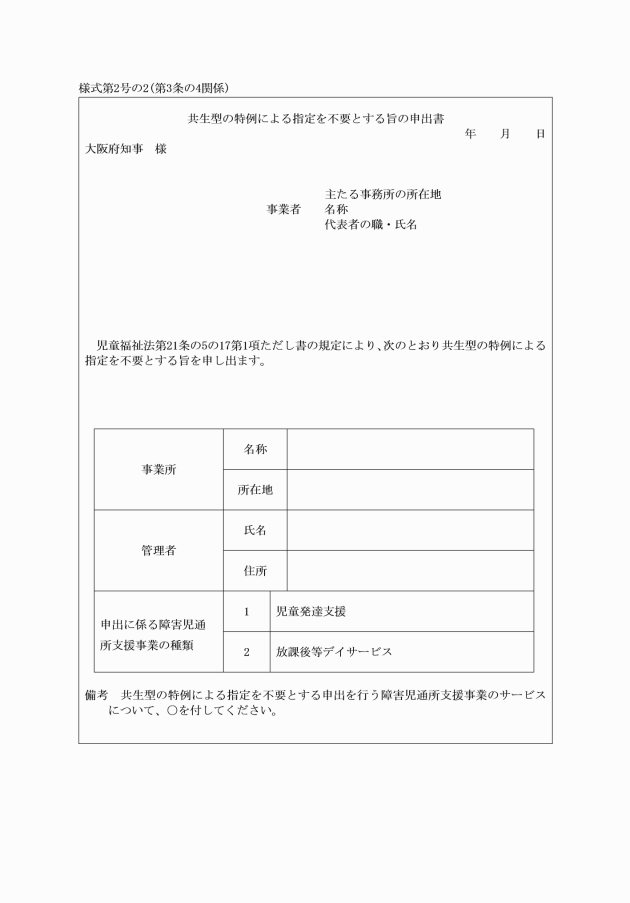

(共生型障害児通所支援の特例に係る別段の申出)

第三条の四 法第二十一条の五の十七第一項ただし書の申出は、共生型の特例による指定を不要とする旨の申出書(様式第二号の二)により行わなければならない。

(平三一規則三・追加)

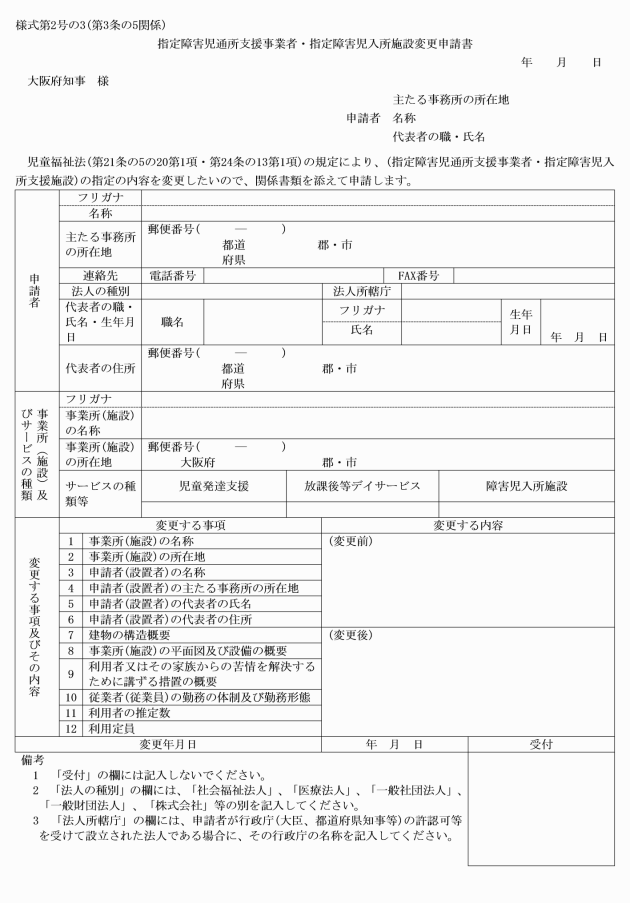

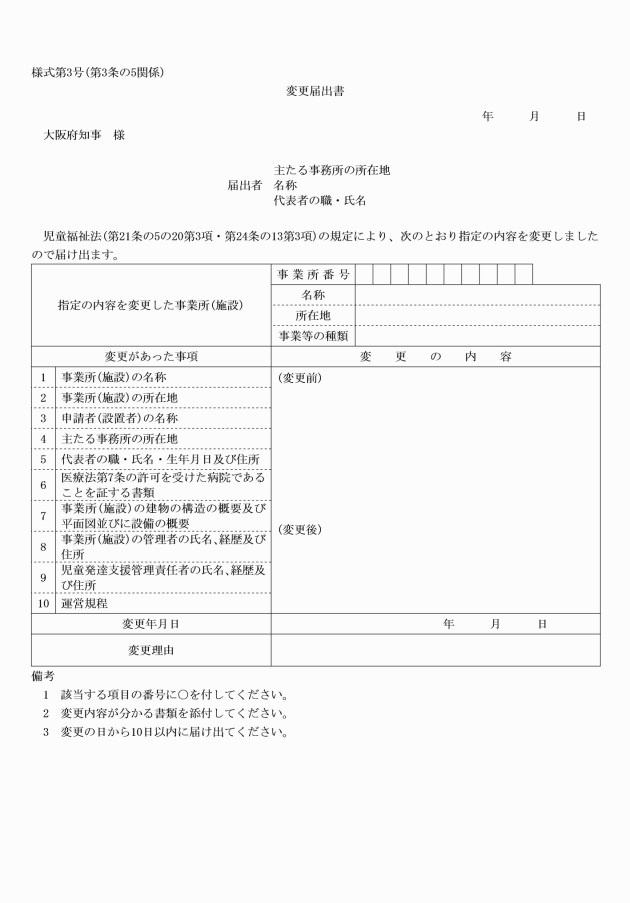

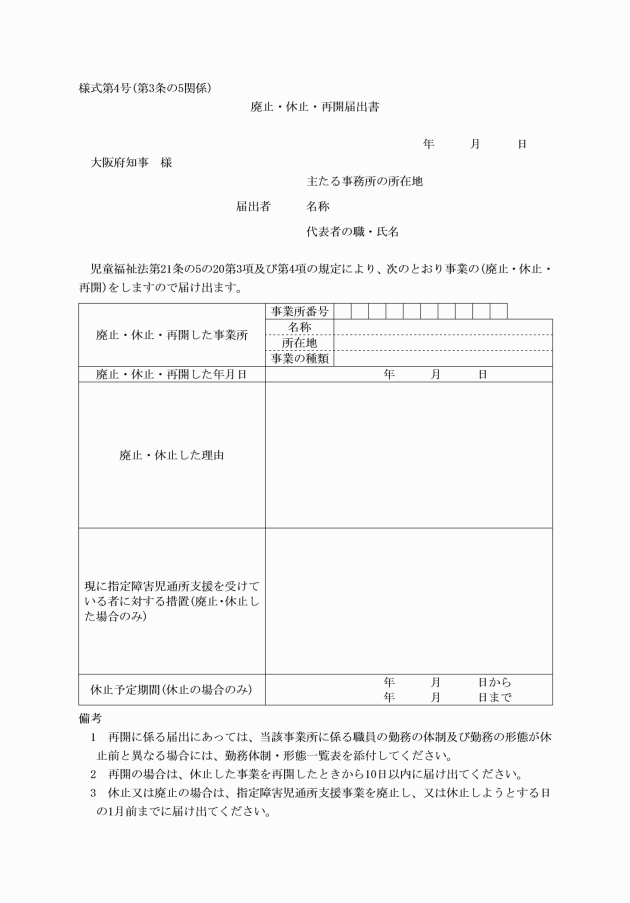

(指定障害児通所支援事業者等の指定に係る変更等の申請等)

第三条の五 法第二十一条の五の二十第一項及び第二十四条の十三第一項の申請は、指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設変更申請書(様式第二号の三)により行わなければならない。

(平一八規則一三九・追加、平二五規則一一八・旧第三条の三繰下・一部改正、平三〇規則四四・一部改正、平三一規則三・旧第三条の四繰下・一部改正)

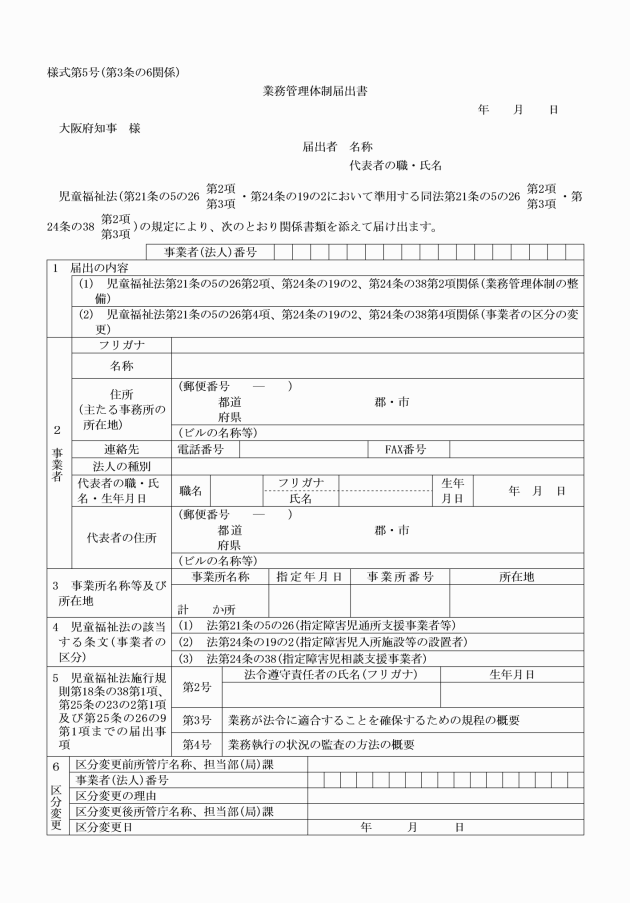

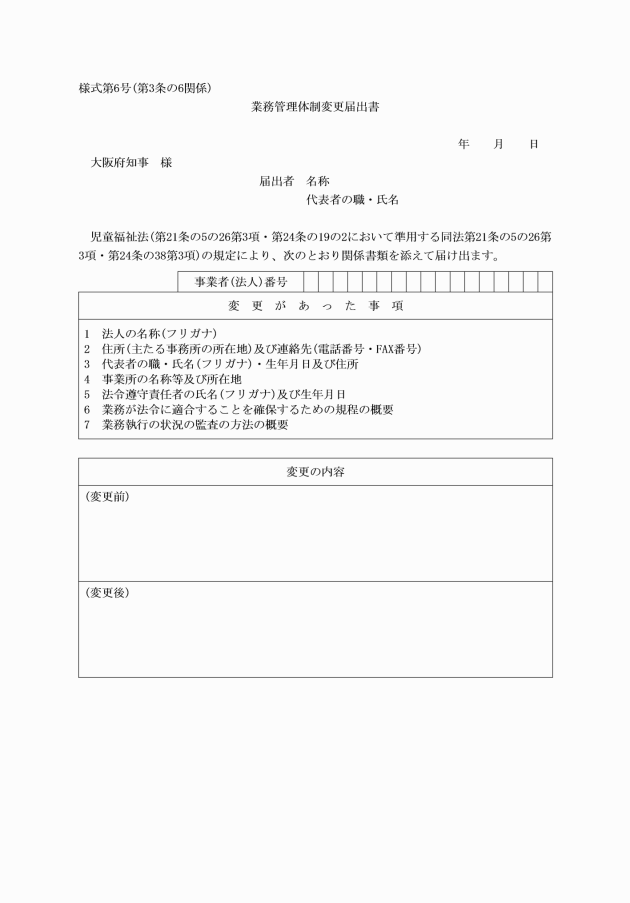

(業務管理体制の届出)

第三条の六 法第二十一条の五の二十六第二項及び第四項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の三十八第二項及び第四項の規定による届出は、業務管理体制届出書(様式第五号)により行わなければならない。

2 法第二十一条の五の二十六第三項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)及び第二十四条の三十八第三項の規定による変更の届出は、業務管理体制変更届出書(様式第六号)により行わなければならない。

(平二五規則一一八・追加、平三〇規則四四・一部改正、平三一規則三・旧第三条の五繰下)

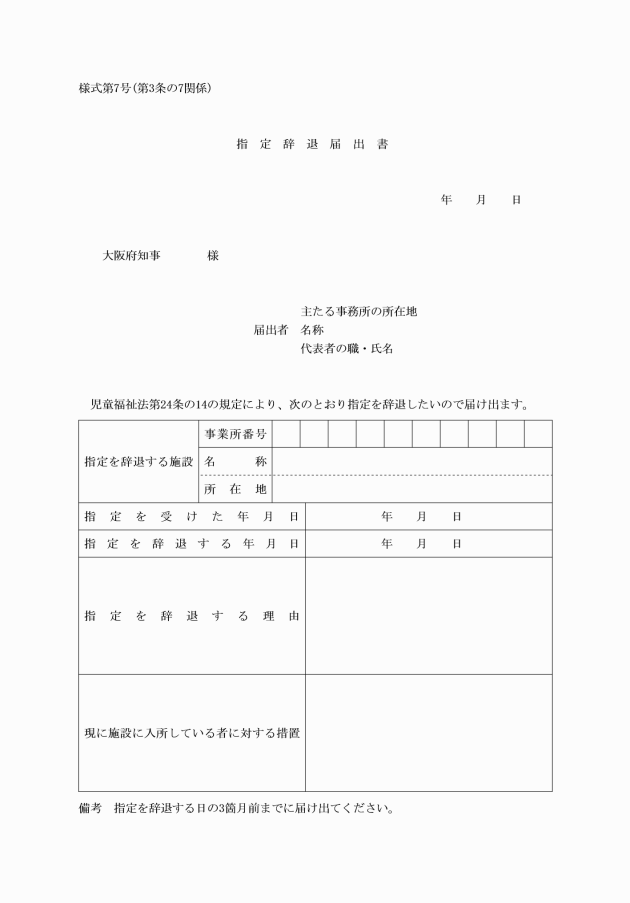

(指定障害児入所施設の指定の辞退)

第三条の七 法第二十四条の十四の規定による辞退は、指定辞退届出書(様式第七号)により行わなければならない。

(平一八規則一三九・追加、平二五規則一一八・旧第三条の四繰下・一部改正、平三一規則三・旧第三条の六繰下)

(平一八規則一三九・追加、平二五規則一一八・旧第三条の五繰下・一部改正、平三一規則三・旧第三条の七繰下・一部改正)

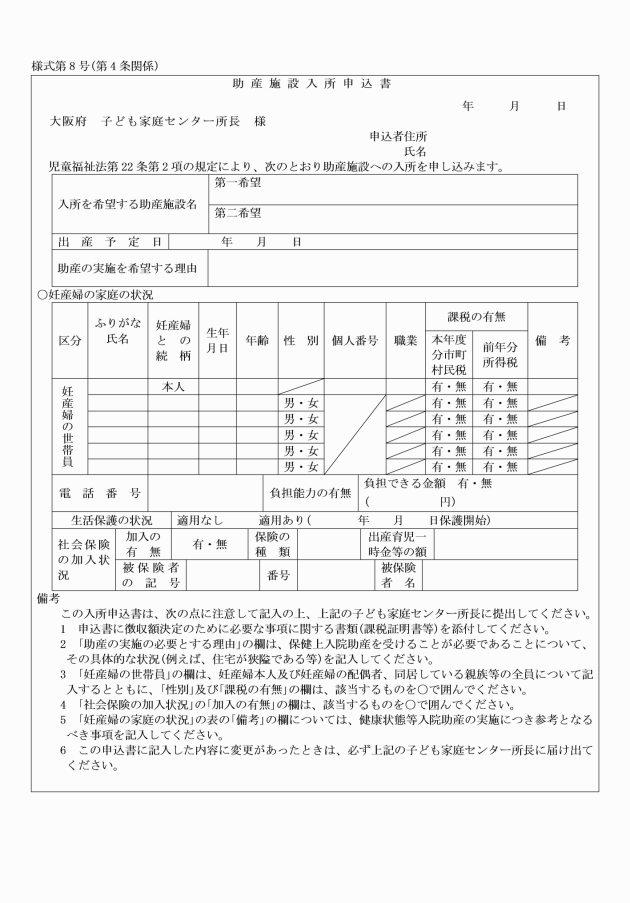

(助産施設への入所の申込み等)

第四条 法第二十二条第二項前段に規定する申込書は、助産施設入所申込書(様式第八号)とする。

2 前項の申込書は、助産の実施の申込みを行う妊産婦の居住地を管轄する福祉子ども家庭センターの長に提出しなければならない。

3 福祉子ども家庭センターの長は、助産の実施を承諾したときは、助産施設の長及び本人にそれぞれその旨を通知しなければならない。

4 福祉子ども家庭センターの長は、助産の実施の申込みが適当でないと認めたときは、当該申込みをした者にその旨を通知しなければならない。

(昭六二規則二三・追加、平三規則一二・平六規則二二・一部改正、平一〇規則六〇・旧第五条繰上・一部改正、平一三規則五九・平一五規則五七・平一八規則七一・平一八規則一三九・平二五規則一一八・一部改正)

(母子生活支援施設への入所の申込み等)

第四条の二 法第二十三条第二項前段に規定する申込書は、母子生活支援施設入所申込書(様式第九号)とする。

2 前項の申込書は、母子保護の実施の申込みを行う保護者の居住地を管轄する福祉子ども家庭センターの長に提出しなければならない。

3 福祉子ども家庭センターの長は、母子保護の実施を承諾したときは、母子保護施設の長及び本人にそれぞれその旨を通知しなければならない。

4 福祉子ども家庭センターの長は、母子保護の実施の申込みが適当でないと認めたときは、当該申込をした者にその旨を通知しなければならない。

(平一三規則五九・追加、平一八規則一三九・平二五規則一一八・一部改正)

(福祉子ども家庭センターの長の在所期間の延長及び入所に係る解除の通知)

第五条 福祉子ども家庭センターの長は、法第三十一条第一項の規定による保護の実施を行ったときは、母子生活支援施設の長及び本人又はその保護者にそれぞれその旨を通知しなければならない。

2 福祉子ども家庭センターの長は、助産の実施を解除したときは、助産施設の長及び本人にそれぞれその旨を通知しなければならない。

3 福祉子ども家庭センターの長は、母子保護の実施を解除したときは、母子保護施設の長及び本人にそれぞれその旨を通知しなければならない。

(昭六二規則二三・追加、平六規則二二・一部改正、平一〇規則六〇・旧第六条繰上・一部改正、平一三規則五九・平一八規則一三九・平二五規則一一八・一部改正)

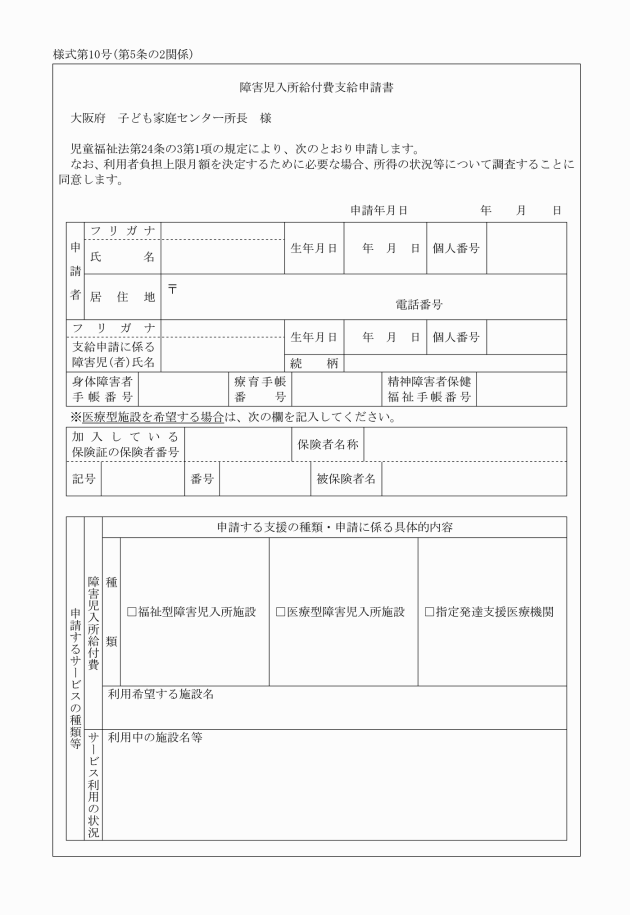

(障害児入所給付費の支給の申請等)

第五条の二 法第二十四条の三第一項の規定による申請は、障害児入所給付費支給申請書(様式第十号)により行わなければならない。

2 前項の申請書は、法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給の申請を行う者の居住地を管轄する子ども家庭センターの長に提出しなければならない。

3 子ども家庭センターの長は、法第二十四条の三第二項の規定により障害児入所給付費の支給を決定したときは、前項の申請を行った者にその旨を通知しなければならない。

4 子ども家庭センターの長は、法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定をしたときは、当該入所給付決定を受けた者に対し、障害児入所受給者証又は障害児入所医療受給者証を交付しなければならない。

(平一八規則一三九・追加、平二五規則一一八・一部改正)

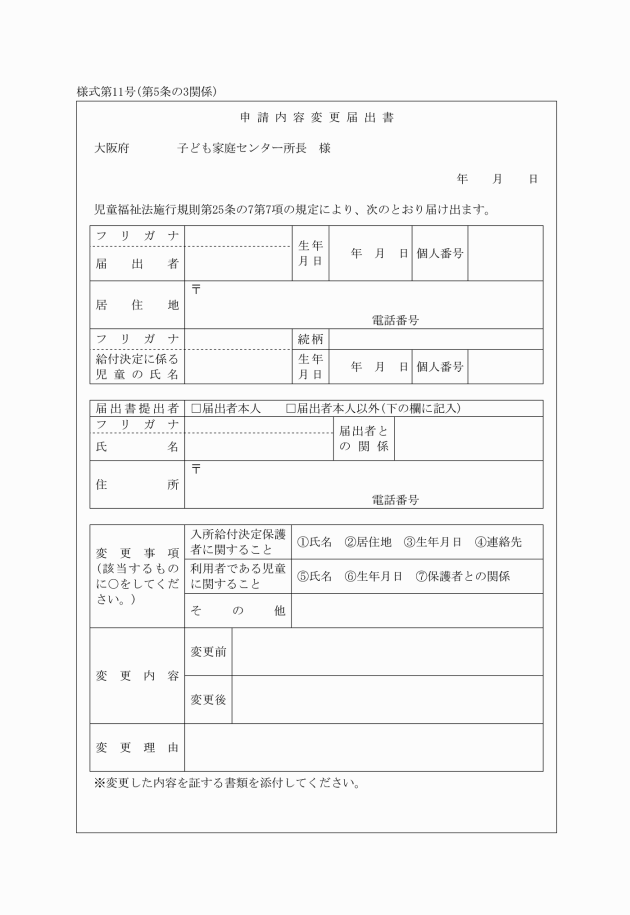

(障害児入所給付費の申請内容の変更の届出等)

第五条の三 省令第二十五条の七第七項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第十一号)とする。

2 前項の届出書は、省令第二十五条の七第七項の規定による届出を行う者の居住地を管轄する子ども家庭センターの長に提出しなければならない。

3 子ども家庭センターの長は、前項に規定する届出に基づき省令第二十五条の七第五項に規定する障害児入所支援負担上限月額等の変更に係る法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定をしたときは、当該届出を行った者にその旨を通知しなければならない。

4 子ども家庭センターの長は、前項に規定する入所給付決定をしたときは、当該入所給付決定を受けた者に対し、障害児入所受給者証又は障害児入所医療受給者証を交付しなければならない。

(平一八規則一五七・追加、平二五規則一一八・一部改正)

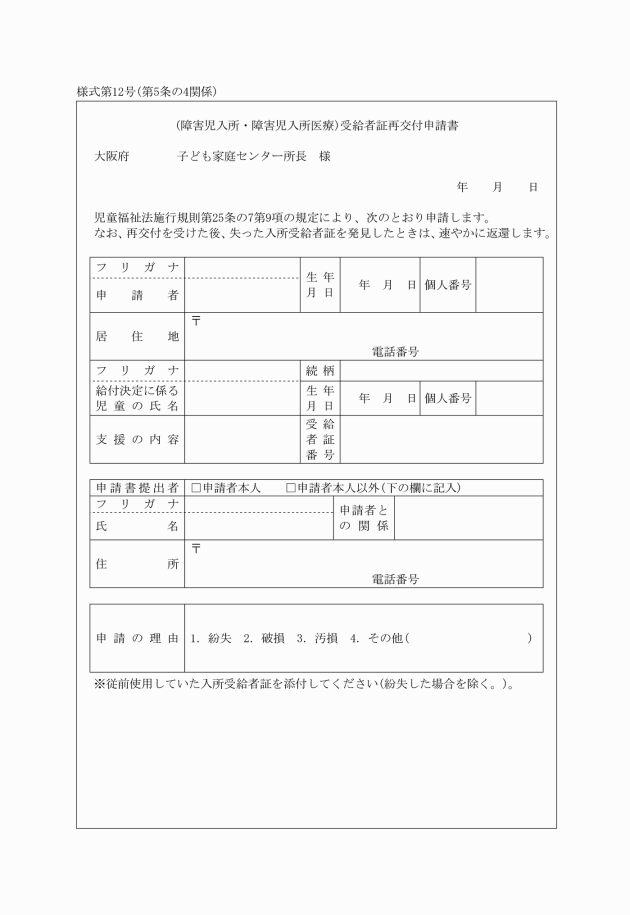

(入所受給者証の再交付の申請等)

第五条の四 省令第二十五条の七第九項の入所受給者証の再交付の申請は、(障害児入所・障害児入所医療)受給者証再交付申請書(様式第十二号)により行わなければならない。

3 子ども家庭センターの長は、第一項の入所受給者証の再交付の申請があったときは、当該入所受給者証を交付しなければならない。

(平一八規則一五七・追加、平二五規則一一八・一部改正)

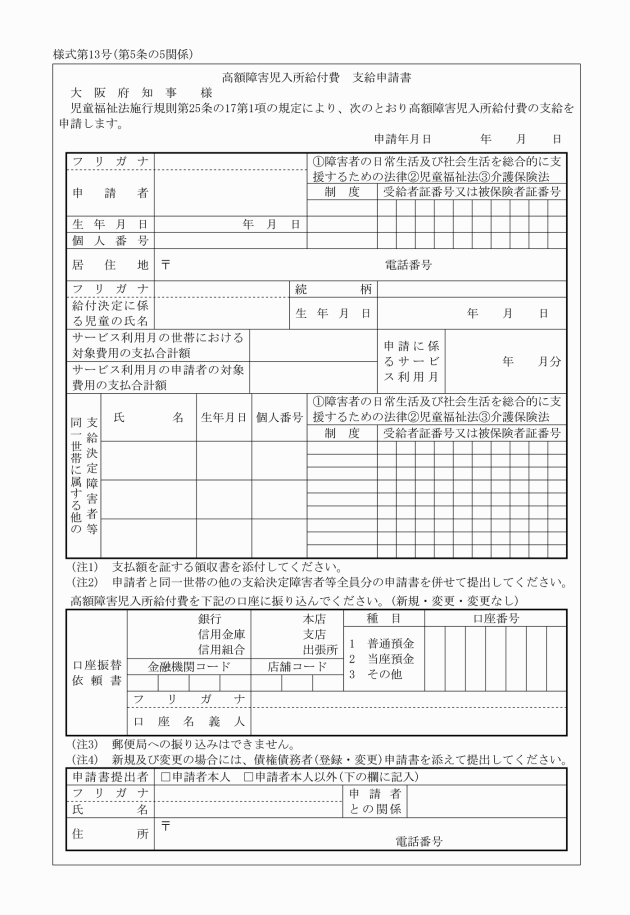

(高額障害児入所給付費の支給の申請等)

第五条の五 省令第二十五条の十七第一項の申請書は、高額障害児入所給付費支給申請書(様式第十三号)とする。

2 知事は、省令第二十五条の十七第一項の規定による申請があったときは、法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費を支給するかどうかを決定し、当該申請を行った者にその旨を通知する。

(平一八規則一五七・追加、平二五規則一一八・一部改正)

(小規模住居型児童養育事業者への委託等)

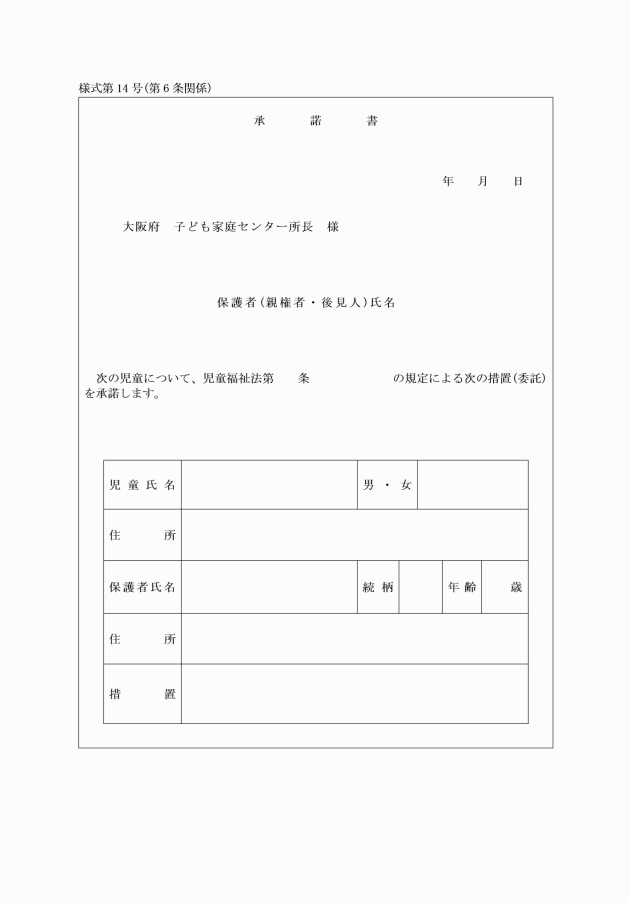

第六条 子ども家庭センターの長は、法第二十七条第一項第三号及び第二項並びに第三十一条第二項及び第三項の規定による措置を採る場合(法第二十七条第三項の規定により同条第一項の措置を採る場合を除く。)で、児童に親権を行う者(法第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は後見人があるときは、承諾書(様式第十四号)によりその親権を行う者又は後見人の承諾を得なければならない。

2 子ども家庭センターの長は、法第二十七条第一項第三号及び第二項、第二十七条の二第一項並びに第六十三条の三第一項の規定による措置を採ることを決定したときは、小規模住居型児童養育事業を行う者(次条及び第十四条第三項第二号において「事業者」という。)、里親、児童福祉施設の長又は指定発達支援医療機関の長及び本人又はその保護者にそれぞれその旨を通知しなければならない。

(昭六二規則二三・追加、平六規則二二・一部改正、平一〇規則六〇・旧第七条繰上・一部改正、平一二規則五四・平一六規則八七・平一七規則八一・平一八規則一三九・平一八規則一五七・平二〇規則九・平二一規則七八・平二五規則一一八・平二六規則一五八・一部改正)

(子ども家庭センターの長の在所期間の延長等の通知)

第七条 子ども家庭センターの長は、法第二十八条第二項の規定により措置の期間を更新したときは、事業者、里親又は児童福祉施設の長及び本人又はその保護者にそれぞれその旨を通知しなければならない。

2 子ども家庭センターの長は、法第三十一条第二項及び第三項の規定による在所期間の延長の措置を採ったときは、事業者、里親、児童福祉施設の長又は指定発達支援医療機関の長及び本人にそれぞれその旨を通知しなければならない。

4 子ども家庭センターの長は、第二項に規定する措置を解除し、又は停止したときは、事業者、里親、児童福祉施設の長又は指定発達支援医療機関の長及び本人にそれぞれその旨を通知しなければならない。

(昭六二規則二三・追加、平六規則二二・一部改正、平一〇規則六〇・旧第八条繰上・一部改正、平一二規則五四・平一六規則八七・平一七規則八一・平一八規則一三九・平一八規則一五七・平二〇規則九・平二一規則七八・平二五規則一一八・平二六規則一五八・令四規則三〇・一部改正)

(養育里親等の認定の申請)

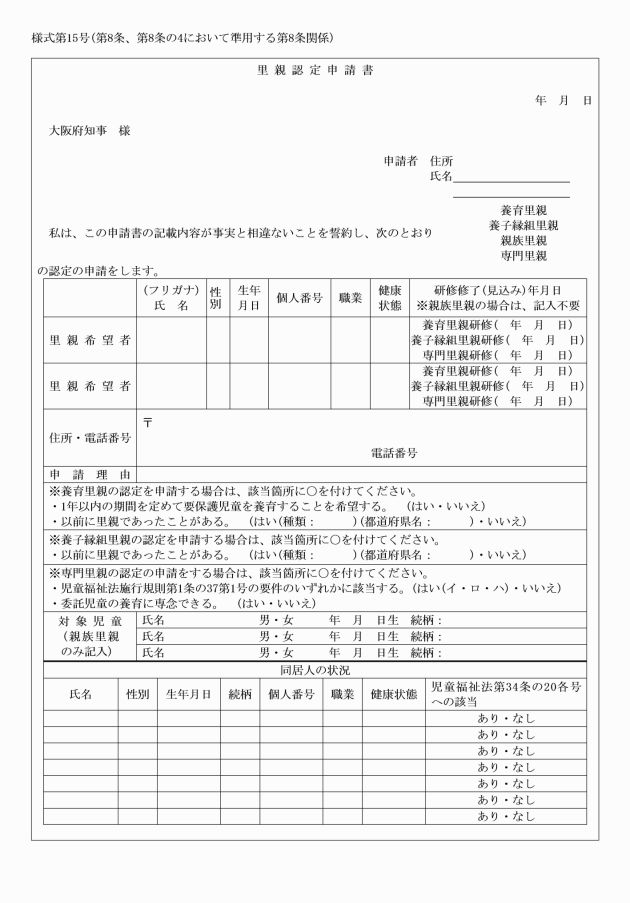

第八条 省令第三十六条の四十一第一項から第三項までの申請書は、里親認定申請書(様式第十五号)とする。

2 前項の申請書は、里親の認定の申請を行う者の居住地を管轄する子ども家庭センターの長を経由して知事に提出しなければならない。

3 子ども家庭センターの長は、第一項の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、意見を付して、これを知事に進達しなければならない。

(平一四規則一〇九・追加、平一八規則一三九・平一八規則一五七・平二〇規則九・平二一規則七八・平二五規則一一八・平二九規則八八・一部改正)

(養育里親等についての変更等の届出)

第八条の二 省令第三十六条の四十三第一項又は第二項の規定による届出は、当該届出に係る養育里親の養育里親名簿又は養子縁組里親の養子縁組里親名簿に登録されている住所を管轄する子ども家庭センターの長を経由して行わなければならない。

(平二一規則七八・全改、平二五規則一一八・平二九規則八八・一部改正)

(養育里親等の登録の消除の申出)

第八条の三 省令第三十六条の四十四第一項第一号の申出は、当該申出に係る養育里親の養育里親名簿又は養子縁組里親の養子縁組里親名簿に登録されている住所を管轄する子ども家庭センターの長を経由して行わなければならない。

(平二一規則七八・全改、平二五規則一一八・平二九規則八八・一部改正)

(準用)

第八条の四 前三条の規定は、省令第三十六条の四十六第一項及び第三項の申請並びに省令第三十六条の四十七の規定により養育里親の認定等に準じて行う省令第一条の三十九に規定する者に係る認定について準用する。

(平二一規則七八・追加、平二五規則一一八・平二九規則八八・一部改正)

(里親台帳)

第九条 子ども家庭センターの長は、所管区域内に居住する里親について、里親台帳に必要な事項を記載しなければならない。

(昭六二規則二三・追加、平六規則二二・一部改正、平一〇規則六〇・旧第十条繰上・一部改正、平一四規則一〇九・平一七規則八一・平一八規則一三九・平一八規則一五七・平二〇規則九・平二一規則七八・平二五規則一一八・一部改正)

(証票)

第十条 法第二十九条の証票は、別に規則で定める。

(昭六二規則二三・追加、平一〇規則六〇・旧第十一条繰上・一部改正、平一三規則五九・一部改正)

(同居児童の届出書等)

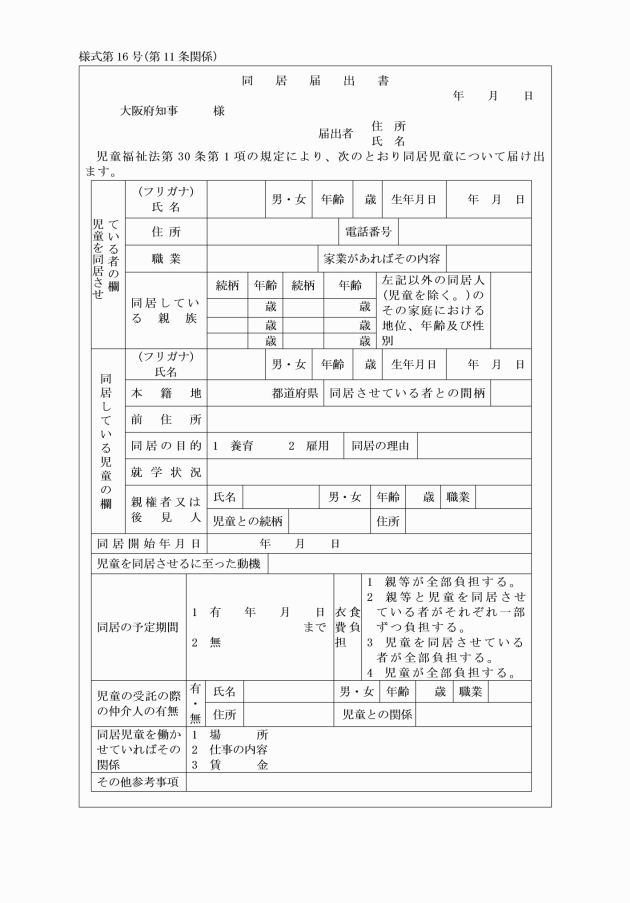

第十一条 法第三十条第一項の規定による届出は、同居届出書(様式第十六号)により行わなければならない。

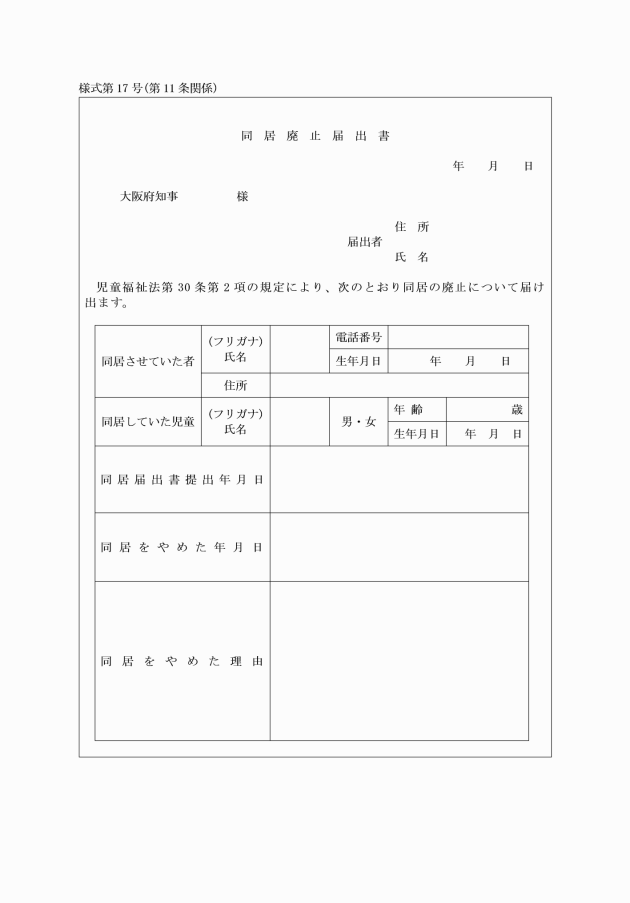

2 法第三十条第二項の規定による届出は、同居廃止届出書(様式第十七号)により行わなければならない。

(昭六三規則二一・追加、平一〇規則六〇・旧第十二条繰上・一部改正、平一二規則五四・平一三規則五九・平一八規則一三九・平一八規則一五七・平二〇規則九・平二一規則七八・平二五規則一一八・一部改正)

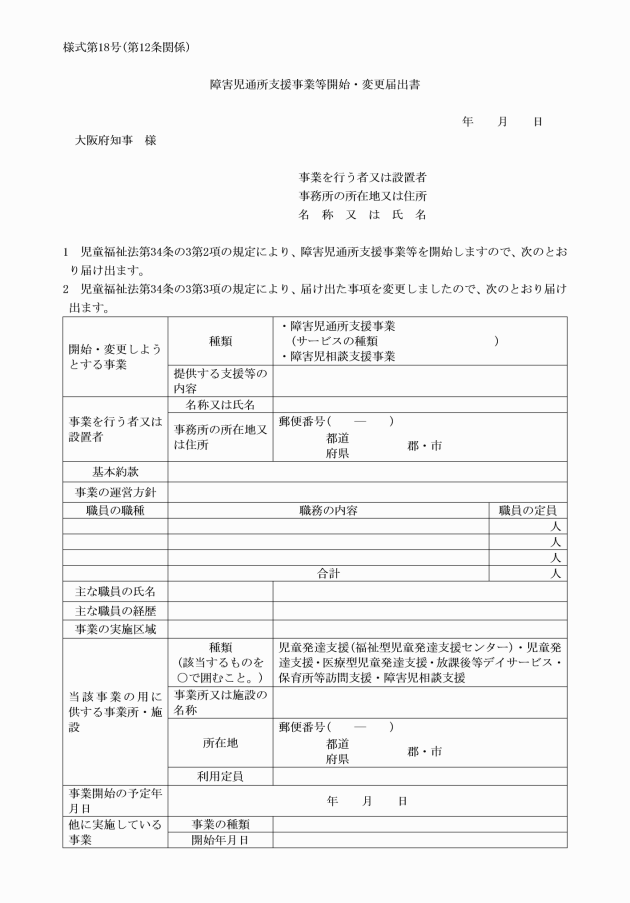

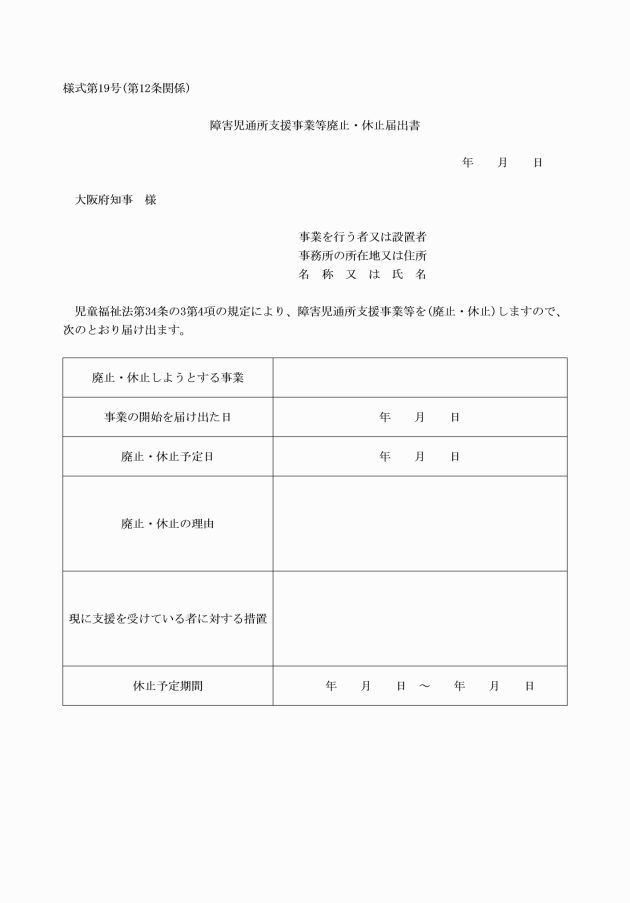

(障害児通所支援事業等の開始等の届出)

第十二条 法第三十四条の三第二項及び第三項の規定による届出は、障害児通所支援事業等開始・変更届出書(様式第十八号)により行わなければならない。

2 法第三十四条の三第四項の規定による届出は、障害児通所支援事業等廃止・休止届出書(様式第十九号)により行わなければならない。

(平二五規則一一八・追加)

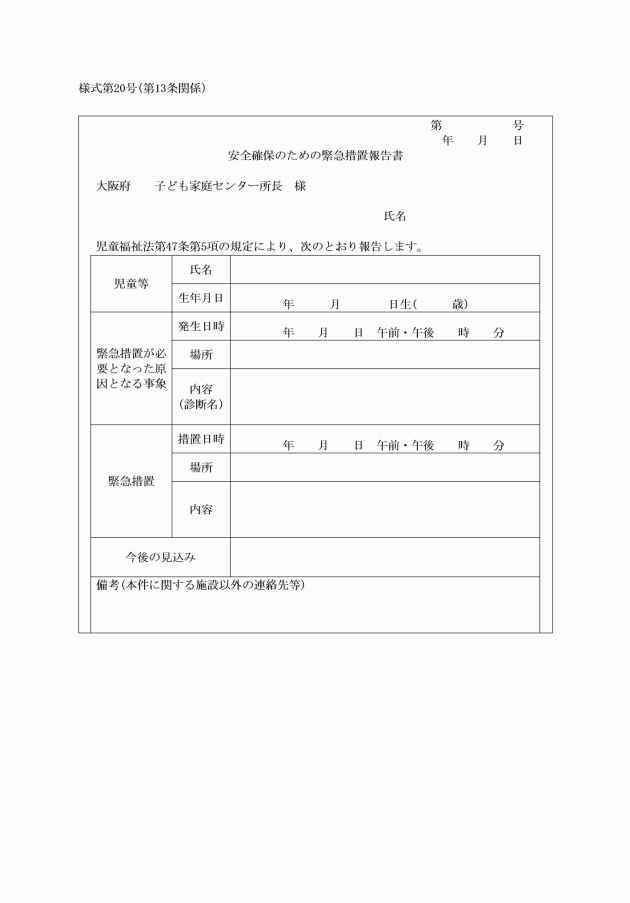

(安全の確保のための緊急措置の報告)

第十三条 法第四十七条第五項の規定による報告は、安全確保のための緊急措置報告書(様式第二十号)により行わなければならない。

(平二五規則一一八・追加)

(費用の徴収)

第十四条 知事又は福祉子ども家庭センターの長は、法第五十六条第二項の規定により本人又はその扶養義務者から、助産の実施、母子保護の実施及び法第三十一条第一項の規定による保護の実施(以下「助産の実施等」という。)に係る費用を徴収する。

2 子ども家庭センターの長は、法第二十七条第一項第三号及び第二項、第二十七条の二第一項、第二十八条第一項及び第二項並びに第三十一条第二項及び第三項の規定による措置(以下「措置」という。)を採った場合並びに児童自立生活援助の実施を行った場合は、法第五十六条第二項の規定により本人又はその扶養義務者から費用を徴収する。

一 事業者又は里親に委託されている児童及び母子生活支援施設又は児童養護施設に入所している児童について、法第二十七条第一項第三号の規定により通所による入所者を対象とする児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所の措置を採った場合 零

(昭六一規則五四・全改、昭六二規則二三・旧第二条繰下・一部改正、昭六三規則二一・旧第十三条繰下、平六規則二二・一部改正、平一〇規則六〇・旧第十四条繰上・一部改正、平一一規則三〇・平一二規則五四・平一三規則五九・平一五規則一〇二・平一八規則七一・平二〇規則八四・平二一規則七八・一部改正、平二五規則一一八・旧第十二条繰下・一部改正、平二六規則一五一・平二九規則五八・令元規則三三・令元規則六九・一部改正)

2 子ども家庭センターの長等は、前項の規定により認定された階層区分に応じ、徴収金の額を決定しなければならない。

3 子ども家庭センターの長等は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する徴収金の額を変更することがある。

(昭六二規則二三・追加、昭六三規則二一・旧第十四条繰下、昭六三規則五五・平六規則二二・平七規則五〇・一部改正、平一〇規則六〇・旧第十五条繰上・一部改正、平一二規則五四・平一三規則五九・平一八規則七一・平二一規則七八・一部改正、平二五規則一一八・旧第十三条繰下・一部改正、令元規則三三・一部改正)

(昭六一規則五四・一部改正、昭六二規則二三・旧第四条繰下・一部改正、昭六三規則二一・旧第十五条繰下・一部改正、平六規則二二・一部改正、平一〇規則六〇・旧第十六条繰上・一部改正、平一三規則五九・平一八規則七一・平一八規則一三九・平一八規則一五七・平二〇規則九・平二一規則七八・一部改正、平二五規則一一八・旧第十四条繰下・一部改正)

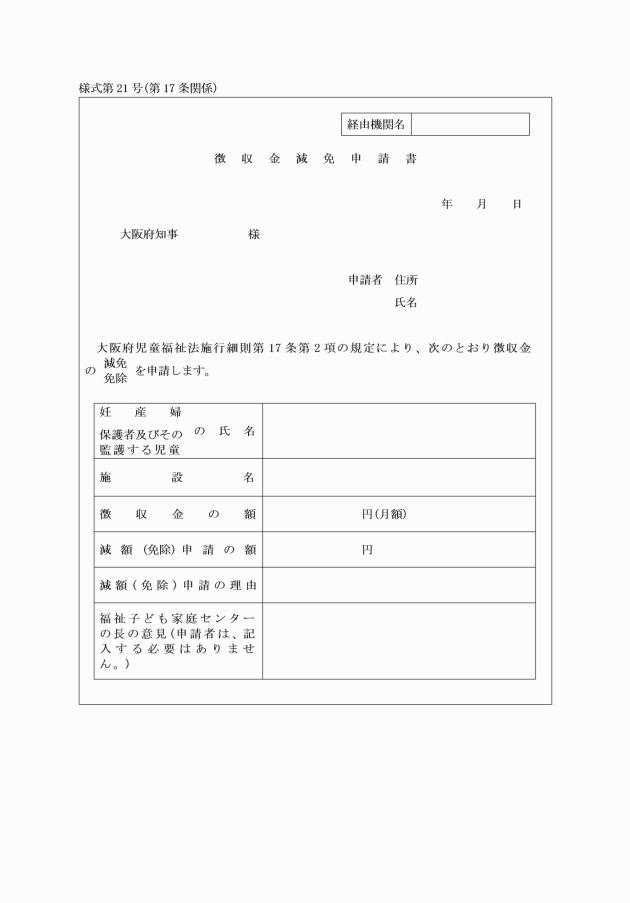

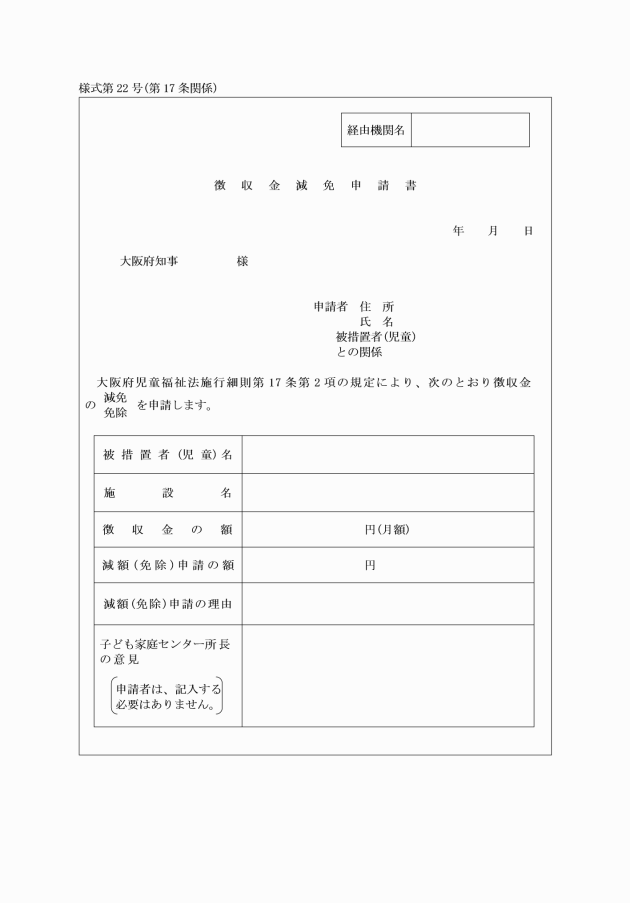

(減免)

第十七条 知事は、特別の理由があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することがある。

(昭六二規則二三・旧第五条繰下・一部改正、昭六三規則二一・旧第十六条繰下・一部改正、平六規則二二・一部改正、平一〇規則六〇・旧第十七条繰上・一部改正、平一二規則五四・平一三規則五九・平一八規則一三九・平一八規則一五七・平二〇規則九・平二一規則七八・一部改正、平二五規則一一八・旧第十五条繰下・一部改正)

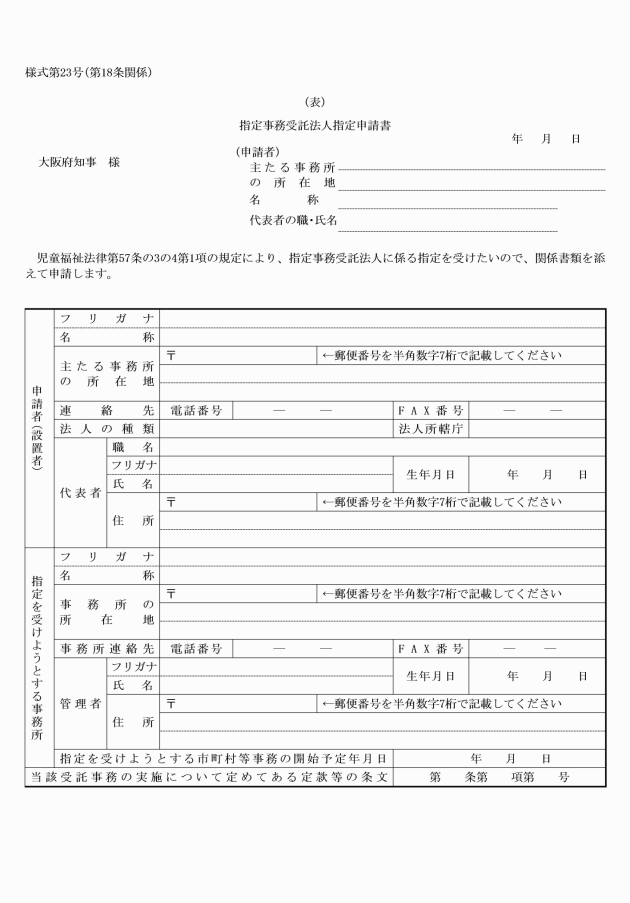

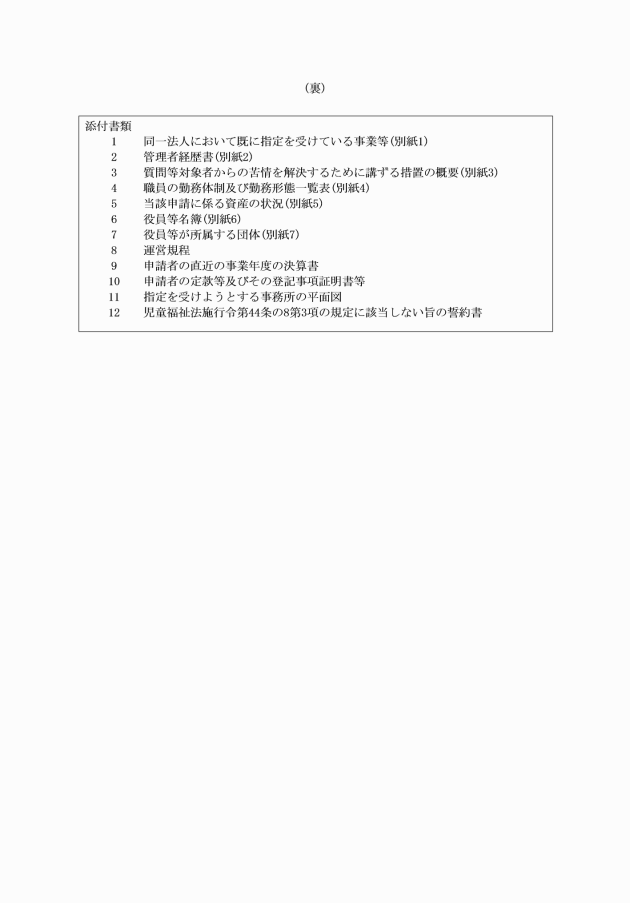

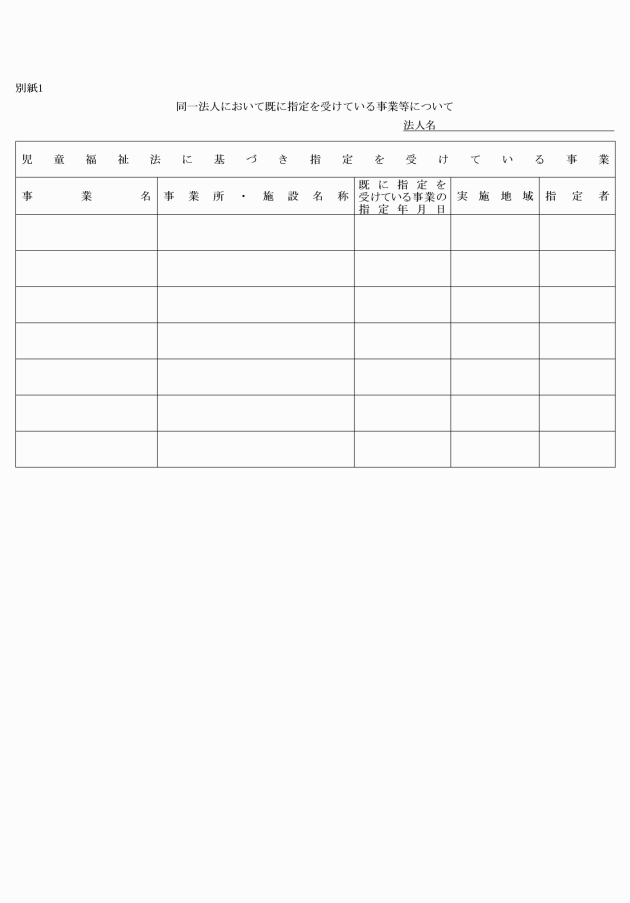

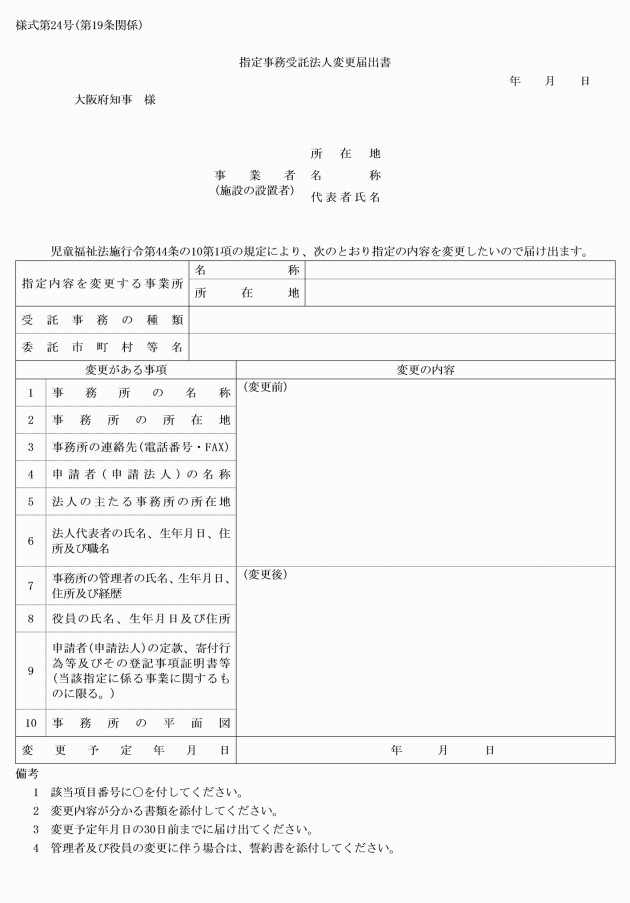

(指定事務受託法人の指定の申請)

第十八条 省令第四十四条の八第二項の申請は、指定事務受託法人指定申請書(様式第二十三号)により行わなければならない。

(令二規則三〇・追加)

(令二規則三〇・追加)

(委任)

第二十条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭六二規則二三・旧第六条繰下・一部改正、昭六三規則二一・旧第十七条繰下、平一〇規則六〇・旧第十八条繰上、平二五規則一一八・旧第十六条繰下・一部改正、令二規則三〇・旧第十八条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(児童福祉法による保護費徴収規則の廃止)

2 児童福祉法による保護費徴収規則(昭和二十三年大阪府規則第四十六号)は、廃止する。

附則(昭和五八年規則第六一号)

この規則は、昭和五十八年十月一日から施行する。

附則(昭和五九年規則第六八号)

この規則は、昭和五十九年十月一日から施行し、改正後の大阪府精神薄弱者福祉法施行細則別表の備考3の規定及び改正後の大阪府児童福祉施設措置費徴収規則別表の備考3の規定は、同年四月一日から適用する。

附則(昭和六〇年規則第一二号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六一年規則第五四号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和六十一年八月一日から施行し、改正後の大阪府児童福祉施設措置費徴収規則(以下「新規則」という。)第二条第一項本文及び別表第一の規定は、同年七月一日から適用する。

(経過措置)

2 当分の間、次の各号に掲げる者に係る徴収金の額は、大阪府児童福祉施設措置費徴収規則の一部を改正する規則(昭和六十二年大阪府規則第二十三号)による改正後の大阪府児童福祉法施行細則(以下「昭和六十二年新規則」という。)別表第二及び別表第三の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

一 法第三十一条第一項若しくは第二項又は第六十三条の二第一項若しくは第二項の規定により措置され、又は法第六十三条の三第一項の規定により入所させ、若しくは委託した者で満二十歳以上のもの(以下「二十歳以上の者」という。)の扶養義務者(昭和六十二年新規則別表第二に掲げるD19階層に属する者を除く。) 昭和六十二年新規則別表第二に定める額に〇・五を乗じて得た額

二 徴収金の額が五万円を超える二十歳以上の者 五万円

(昭六二規則二三・一部改正)

3 当分の間、昭和六十二年新規則別表第二の備考7中「この表に定める徴収金の額に〇・一を乗じて得た額」とあるのは、「この表及び大阪府児童福祉施設措置費徴収規則の一部を改正する規則(大阪府規則第五十四号)附則第二項第一号の規定による徴収金の額に〇・一を乗じて得た額」とする。

(昭六二規則二三・一部改正)

4 昭和六十一年七月分の本人(満二十歳未満の者に限る。)又はその扶養義務者の徴収金の額(以下「本人等の徴収金額」という。)は、新規則第二条第一項本文及び別表第一の規定により算出した額が、改正前の大阪府児童福祉施設措置費徴収規則第二条本文及び別表の規定により算出した額(以下「旧徴収金額」という。)を超えるときは、旧徴収金額をもつて、本人等の徴収金額とする。

附則(昭和六二年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(児童福祉法に基づく権限を福祉事務所長等に委任する規則の廃止)

2 児童福祉法に基づく権限を福祉事務所長等に委任する規則(昭和四十七年大阪府規則第二十六号)は、廃止する。

(大阪府児童福祉施設措置費徴収規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 大阪府児童福祉施設措置費徴収規則の一部を改正する規則(昭和六十一年大阪府規則第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和六二年規則第六〇号)

この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

附則(昭和六三年規則第二一号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年四月三〇日規則第四〇号)

この規則は、昭和六十三年五月一日から施行する。

附則(昭和六三年規則第五五号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和六十三年八月一日から施行し、改正後の大阪府児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)別表第二及び別表第三の規定は、同年七月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から昭和六十四年六月三十日までの間は、次の表の上欄に掲げる者に係る徴収金の額は、新規則別表第二の規定にかかわらず、同表の下欄に定める額とする。

階層区分 | 徴収金の額(月額) | |

入所施設等 | 通園施設等 | |

改正前の大阪府児童福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)別表第二に掲げるC2階層に属する者 | 円 五、八〇〇 | 円 二、九〇〇 |

旧規則別表第二に掲げるD1階層に属する者 | 七、六〇〇 | 三、八〇〇 |

旧規則別表第二に掲げるD2階層に属する者 | 七、九〇〇 | 三、九〇〇 |

旧規則別表第二に掲げるD3階層に属する者 | 八、四〇〇 | 四、二〇〇 |

3 当分の間、次の各号に掲げる者に係る徴収金の額は、新規則別表第二及び別表第三並びに前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十一条第一項若しくは第二項又は第六十三条の二第一項若しくは第二項の規定により措置され、又は法第六十三条の三第一項の規定により入所させ、若しくは委託した者で満二十歳以上のもの(以下「二十歳以上の者」という。)の扶養義務者(新規則別表第二に掲げるD14階層に属する者を除く。) 新規則別表第二及び前項の規定により算出した額に〇・五を乗じて得た額(その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)

二 前号のうちB階層に属する者 〇円

三 重症心身障害児施設に措置された者で徴収金の額が八万円を超える二十歳以上の者 八万円

四 重症心身障害児施設以外の施設に措置された者で徴収金の額が五万円を超える二十歳以上の者 五万円

4 当分の間、新規則別表第二の備考8中「この表に定める徴収金の額に〇・一を乗じて得た額」とあるのは、「この表及び大阪府児童福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和六十三年大阪府規則第五十五号)附則第三項第一号の規定による徴収金の額に〇・一を乗じて得た額」とする。

5 昭和六十三年六月分までの本人又はその扶養義務者の徴収金の額(以下「本人等の徴収金額」という。)については、なお従前の例によることとし、同年七月分の本人等の徴収金額については、第十四条第二項並びに新規則別表第二及び別表第三の規定により算出した額が第十四条第二項並びに旧規則別表第二及び別表第三の規定により算出した額(以下「旧徴収金額」という。)を超えるときは、旧徴収金額をもつて、本人等の徴収金額とする。

附則(平成三年規則第一二号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成五年規則第二八号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成五年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年七月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)別表第三の規定は、平成五年七月分の徴収金の額から適用し、同年六月分までの徴収金の額については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 当分の間、次の各号に掲げる者に係る徴収金の額は、新規則別表第三の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十一条第一項若しくは第二項又は第六十三条の二第一項若しくは第二項の規定により措置され、又は法第六十三条の三第一項の規定により入所させ、若しくは委託した者で満二十歳以上のもの(以下「二十歳以上の者」という。)のうち、重症心身障害児施設に措置された者で徴収金の額が八万円を超えるもの 八万円

二 二十歳以上の者のうち、重症心身障害児施設以外の施設に措置された者で徴収金の額が五万円を超えるもの 五万円

附則(平成六年規則第二二号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年規則第一〇一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成七年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年七月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)別表第一及び別表第二の規定は、平成七年七月分の徴収金の額から適用し、同年四月分から六月分までの徴収金の額については、平成六年度より措置を継続している者については、当該年度の認定額をそのまま適用し、平成七年度より新たに措置の行われた者については、平成六年度の認定基準に基づき認定を行う。

(経過措置)

3 当分の間、次の各号に掲げる者に係る徴収金の額は、新規則別表第三の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十一条第一項若しくは第二項又は第六十三条の二第一項若しくは第二項の規定により措置され、又は法第六十三条の三第一項の規定により入所させ、若しくは委託した者で満二十歳以上のもの(以下「二十歳以上の者」という。)のうち、重症心身障害児施設に措置された者で徴収金の額が九万円を超えるもの 九万円

二 二十歳以上の者のうち、重症心身障害児施設以外の施設に措置された者で徴収金の額が五万円を超えるもの 五万円

(平八規則七〇・一部改正)

附則(平成八年規則第七〇号)

この規則は、平成八年七月一日から施行する。

附則(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一〇年規則第六〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にされたこの規則による改正前の児童福祉法施行細則第四条及び第十三条の規定による補装具の交付等に係る事務については、この規則による改正後の児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一一年規則第三〇号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府児童福祉法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府児童福祉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一三年規則第五九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の大阪府児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)別表第二の備考4の規定は、平成十二年七月分の徴収金の額から適用し、同年六月分までの徴収金の額については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 改正前の大阪府児童福祉法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一四年規則第一〇九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府児童福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申出書は、改正後の大阪府児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一五年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現になされている指定居宅支援事業者の指定等に係る申請その他の行為は、改正後の大阪府児童福祉法施行細則中に当該行為に係る規定がある場合には、当該規定によってなされたものとみなす。

附則(平成一五年規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年規則第八一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項第一号及び第五号、第六条第二項、第七条第二項並びに第八条の二の改正規定、第八条の四を削る改正規定並びに第九条(見出しを含む。)、別表第一の備考1及び備考3並びに様式第一号の二の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府児童福祉法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府児童福祉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一八年規則第七一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた改正前の大阪府児童福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)第十二条第二項に規定する措置に係る旧規則第三条第二項に規定する徴収金の額の決定及び徴収に関する権限については、改正後の大阪府児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平一八規則一二七・一部改正)

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平一八規則一二七・旧第四項繰上)

附則(平成一八年規則第一二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年規則第一三九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府児童福祉法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府児童福祉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一八年規則第一五七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府児童福祉法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府児童福祉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一九年規則第五〇号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年規則第九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)別表第二の規定は、平成十八年十月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大阪府児童福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)様式第十六号の規定により交付されている障害児施設受給者証で現に効力を有するものは、新規則様式第十六号の規定により交付されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成二〇年規則第八四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

一 第十二条第三項の改正規定、別表第一の改正規定(「被保護世帯」の下に「及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)に基づく支援給付受給世帯」を加える部分に限る。)、別表第二の改正規定(「障害児通園施設」の下に「並びに情緒障害児短期治療施設」を、「被保護世帯」の下に「及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく支援給付受給世帯」を加える部分に限る。)、同表の備考1の改正規定及び同表の備考3の改正規定並びに別表第三の改正規定 平成二十年四月一日

二 別表第一の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び別表第二の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成二十年七月一日

附則(平成二〇年規則第一〇四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 第四条の規定による改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則、第五条の規定による改正前の大阪府障害者自立支援法施行細則、第十四条の規定による改正前の大阪府児童福祉法施行細則又は第十六条の規定による改正前の大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第四条の規定による改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則、第五条の規定による改正後の大阪府障害者自立支援法施行細則、第十四条の規定による改正後の大阪府児童福祉法施行細則又は第十六条の規定による改正後の大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成二一年規則第七八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府児童福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)様式第三十四号の規定により提出されている申請書は、改正後の大阪府児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)様式第三十四号の規定により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成二三年規則第一一六号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

附則(平成二五年規則第一一八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府児童福祉法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府児童福祉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成二五年規則第一五二号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

附則(平成二六年規則第四四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年規則第一五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年規則第一五八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府児童福祉法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府児童福祉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成二七年規則第一五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府児童福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成二八年規則第一三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府児童福祉法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府児童福祉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成二九年規則第五八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年規則第八八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府児童福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成三〇年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府児童福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成三一年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府児童福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(令和元年規則第三三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、同年六月一日から適用する。

(適用区分)

2 新規則の規定は、令和元年六月分の本人又はその扶養義務者の徴収金の額(以下「本人等の徴収金額」という。)について適用し、同年五月分の本人等の徴収金額については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 令和元年六月一日において、その前日から引き続き児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十七条第一項第三号(障害児入所施設への入所に限る。)又は法第二十七条第二項の規定により措置を受けている児童に係る本人等の徴収金額については、新規則別表第三の規定により算出した額(以下「新徴収金額」という。)が改正前の大阪府児童福祉法施行細則別表第二の規定により算出した額(以下「旧徴収金額」という。)を超えるときは、法第二十七条第五項の規定により当該措置を解除するまでの間は、旧徴収金額をもって、本人等の徴収金額とする。ただし、旧徴収金額が新徴収金額を超えるときは、法第二十七条第五項の規定により当該措置を解除するまでの間は、新徴収金額をもって、本人等の徴収金額とする。

附則(令和元年規則第五八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、令和元年十月一日から適用する。

(適用区分)

2 新規則の規定は、令和元年十月分の本人又はその扶養義務者の徴収金の額(以下「本人等の徴収金額」という。)から適用し、同年九月分までの本人等の徴収金額については、なお従前の例による。

附則(令和元年規則第六九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、令和元年七月一日から適用する。

(適用区分)

2 新規則の規定は、令和元年七月分の本人又はその扶養義務者の徴収金の額(以下「本人等の徴収金額」という。)から適用し、同年六月分の本人等の徴収金額については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 令和元年七月一日において、その前日から引き続き児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十七条第一項第三号(障害児入所施設への入所を除く。)、第二十七条の二第一項、第二十八条第一項及び第二項並びに第三十一条第一項及び第二項(法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設への入所を除く。)の規定により措置を受けている者(以下「経過措置対象者」という。)に係る新規則第十五条第一項の規定による階層区分の認定に当たっては、法第二十七条第五項の規定により当該措置を解除するまでの間は、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)による十六歳未満の扶養親族(地方税法第二十三条第一項第九号に規定する扶養親族をいう。)に対する扶養控除(所得税法第八十四条第二項に規定する扶養控除をいう。以下同じ。)の廃止及び十六歳以上十九歳未満の特定扶養親族(地方税法第三十四条第一項第十一号に規定する特定扶養親族をいう。)に対する扶養控除の一部の廃止に関し、所要の措置を講ずるものとする。

4 経過措置対象者に係る本人等の徴収金額については、新規則別表第一又は別表第二の規定により算出した額(以下「新徴収金額」という。)が改正前の大阪府児童福祉法施行細則別表第一又は別表第二の規定により算出した額(以下「旧徴収金額」という。)を超えるときは、法第二十七条第五項の規定により当該措置を解除するまでの間は、旧徴収金額をもって、本人等の徴収金額とする。

附則(令和二年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和三年規則第八四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、令和三年七月分の本人又はその扶養義務者の徴収金の額(以下「本人等の徴収金額」という。)から適用し、同年六月分までの本人等の徴収金額については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の大阪府児童福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(令和四年規則第三〇号)

(施行期日等)

1 この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和四年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の大阪府児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、令和三年七月一日から適用する。

(適用区分)

2 新規則の規定は、令和三年七月分の本人又はその扶養義務者の徴収金の額(以下「本人等の徴収金額」という。)から適用し、同年六月分までの本人等の徴収金額については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 令和三年七月一日において、その前日から引き続き児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十七条第一項第三号(障害児入所施設への入所を除く。)、第二十七条の二第一項、第二十八条第一項若しくは第二項又は第三十一条第一項若しくは第二項(法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設への入所を除く。)の規定により保護又は措置を受けている者に係る本人等の徴収金額については、新規則別表第一又は別表第二の規定により算出した額が改正前の大阪府児童福祉法施行細則別表第一又は別表第二の規定により算出した額(以下「旧徴収金額」という。)を超えるときは、旧徴収金額をもって、本人等の徴収金額とする。

附則(令和五年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府児童福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(令和六年規則第四五号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第十四条関係)

(平一三規則五九・追加、平一五規則一〇二・平一七規則八一・平二〇規則八四・平二一規則七八・平二五規則一一八・平二五規則一五二・平二六規則四四・平二六規則一五一・平三〇規則四四・令元規則六九・令四規則三〇・一部改正)

階層区分 | 徴収金の額(月額) | |||

助産施設 | 母子生活支援施設 | |||

A | 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)に基づく支援給付受給世帯 | 零 | 零 | |

B | A階層を除き当該年度の市町村民税非課税の世帯 | 二、二〇〇円 | 一、一〇〇円 | |

C | A階層を除き当該年度の市町村民税課税の世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 四、五〇〇円 | 二、二〇〇円 | |

D1 | A階層及びC階層を除き当該年度の市町村民税課税の世帯であって、その市町村民税所得割の額が下欄に掲げる税額である世帯 | 九、〇〇〇円以下の額 | 六、六〇〇円 | 三、三〇〇円 |

D2 | 九、〇〇〇円を超え二七、〇〇〇円以下の額 | 九、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | |

D3 | 二七、〇〇〇円を超え五七、〇〇〇円以下の額 | ― | 六、七〇〇円 | |

D4 | 五七、〇〇〇円を超え九三、〇〇〇円以下の額 | ― | 九、三〇〇円 | |

D5 | 九三、〇〇〇円を超え一七七、三〇〇円以下の額 | ― | 一四、五〇〇円 | |

D6 | 一七七、三〇〇円を超え二五八、一〇〇円以下の額 | ― | 二〇、六〇〇円 | |

D7 | 二五八、一〇〇円を超え三四八、一〇〇円以下の額 | ― | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(その額が二七、一〇〇円を超える場合にあっては、二七、一〇〇円) | |

D8 | 三四八、一〇〇円を超え四五六、一〇〇円以下の額 | ― | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(その額が三四、三〇〇円を超える場合にあっては、三四、三〇〇円) | |

D9 | 四五六、一〇〇円を超え五八三、二〇〇円以下の額 | ― | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(その額が四二、五〇〇円を超える場合にあっては、四二、五〇〇円) | |

D10 | 五八三、二〇〇円を超え七〇四、〇〇〇円以下の額 | ― | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(その額が五一、四〇〇円を超える場合にあっては、五一、四〇〇円) | |

D11 | 七〇四、〇〇〇円を超え八五二、〇〇〇円以下の額 | ― | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(その額が六一、二〇〇円を超える場合にあっては、六一、二〇〇円) | |

D12 | 八五二、〇〇〇円を超え一、〇四四、〇〇〇円以下の額 | ― | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(その額が七一、九〇〇円を超える場合にあっては、七一、九〇〇円) | |

D13 | 一、〇四四、〇〇〇円を超え一、二二五、五〇〇円以下の額 | ― | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(その額が八三、三〇〇円を超える場合にあっては、八三、三〇〇円) | |

D14 | 一、二二五、五〇〇円を超え一、四二六、五〇〇円以下の額 | ― | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(その額が九五、六〇〇円を超える場合にあっては、九五、六〇〇円) | |

D15 | 一、四二六、五〇〇円を超える額 | ― | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額 | |

備考

1 「均等割」とは地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第一号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第二号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第三百十四条の七、第三百十四条の八並びに附則第五条第三項、第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項の規定は、適用しないものとする。)をいう。

2 地方税法第三百二十三条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 備考1及び備考2の規定により所得割の額を算定するに当たっては、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 「運営費の支弁額」とは、法第五十条第一項第六号及び第六号の三に掲げる費用の支弁額をいう。

5 本人の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額は零とする。

一 扶養義務者のいない世帯

二 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯

三 次に掲げる者(社会福祉施設に措置された児童又は障害者、法第二十四条の二第一項の規定により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第六条の自立支援給付(同法第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援及び同条第十四項に規定する就労継続支援に係るものに限る。)の受給者及び同法附則第二十二条第一項に規定する特定旧法受給者を除く。)を有する世帯

イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

ロ 療育手帳の交付を受けた者

ハ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に定める障害基礎年金等の受給者

ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

四 本人又はその扶養義務者の申込み等により、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者その他の特に困窮していると知事又は福祉子ども家庭センターの長が認めた世帯

6 助産施設に入所をした妊産婦に係る徴収金の額は、この表に定める徴収金の額に、当該妊産婦の出産一時金の額(当該妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者である場合にその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産に係る事故のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり重度の障害の状態となったものをいう。以下同じ。)が発生した場合において出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生した者等に対し、総額三、〇〇〇万円以上の補償金を支払うためのものに限る。)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適性かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。)をいう。)にB階層にあっては〇・二、C階層にあっては〇・三、D1及びD2階層のうち市町村民税の額が一九、〇〇〇円までの場合にあっては〇・五をそれぞれ乗じて得た額を加えた額とする。この場合においては、前段の規定により算定した徴収金の額を、当該入所をした日から当該助産の実施が解除されるまでの期間に係る徴収金の額とみなす。

7 同一の世帯から二人以上の児童等について措置がされている場合においては、その月のこの表に定める徴収金の額の最も多い児童等以外の児童等については、この表で定める徴収金の額に〇・一を乗じて得た額をその児童等の徴収金の額とする。ただし、本人の扶養義務者が法第二十一条の五の二の障害児通所給付費又は法第二十四条の二の障害児入所給付費を支給されている場合の当該支給に係る児童等の属する世帯に係る徴収金の額は、その月のこの表に定める徴収金の額に、その額に〇・一を乗じて得た額に当該世帯に属する措置がされている児童等の数から一を減じた数を乗じて得た額を加えた額(当該世帯に属する措置がされている児童等のうちにその月のこの表に定める徴収金の額が、その月のその措置児童に係る措置費の支弁額である児童等、日割によって計算される児童等又は障害児通所支援及び児童自立支援施設(通所による入所者を対象とするものに限る。)に係る徴収金の額である児童等がいる場合は、当該世帯に属する措置がされている児童等の徴収金の額を合計した額)(以下「上限額」という。)が、その月の利用者負担額(法第二十四条の七の当該指定障害児入所施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療又は法第二十四条の二十第一項の当該障害児入所医療に要した費用を含む本人又はその扶養義務者が負担すべき額の限度額(実際に負担した額が限度額を下回る場合は、実際に負担した額)をいう。以下同じ。)を上回る場合は上限額とその月の利用者負担額との差額とし、その月の利用者負担額を下回る場合は零とする。

別表第二(第十四条関係)

(昭六一規則五四・全改、昭六二規則二三・旧別表第一繰下・一部改正、昭六三規則二一・昭六三規則四〇・昭六三規則五五・平五規則二八・平六規則二二・平六規則一〇一・平七規則五〇・一部改正、平一〇規則六〇・旧別表第二繰上・一部改正、平一一規則三〇・平一二規則五四・一部改正、平一三規則五九・旧別表第一繰下・一部改正、平一五規則一〇二・平一六規則八七・平二〇規則九・平二〇規則八四・平二一規則七八・平二三規則一一六・平二五規則一一八・平二五規則一五二・平二六規則四四・平二六規則一五一・平二六規則一五八・平二九規則五八・令元規則三三・令元規則六九・令二規則三〇・令四規則三〇・一部改正)

階層区分 | 徴収金の額(月額) | |||

入所施設等 | 児童心理治療施設及び児童自立支援施設(通所による入所者を対象とするものに限る。)並びに児童自立生活援助事業を行う住居 | |||

A | 生活保護法に基づく被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付受給世帯 | 零 | 零 | |

B | A階層を除き当該年度の市町村民税非課税の世帯 | 二、二〇〇円 | 一、一〇〇円 | |

C | A階層を除き当該年度の市町村民税課税の世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 四、五〇〇円 | 二、二〇〇円 | |

D1 | A階層及びC階層を除き当該年度の市町村民税課税の世帯であって、その市町村民税所得割の額が下欄に掲げる税額である世帯 | 九、〇〇〇円以下の額 | 六、六〇〇円 | 三、三〇〇円 |

D2 | 九、〇〇〇円を超え二七、〇〇〇円以下の額 | 九、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | |

D3 | 二七、〇〇〇円を超え五七、〇〇〇円以下の額 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | |

D4 | 五七、〇〇〇円を超え九三、〇〇〇円以下の額 | 一八、七〇〇円 | 九、三〇〇円 | |

D5 | 九三、〇〇〇円を超え一七七、三〇〇円以下の額 | 二九、〇〇〇円 | 一四、五〇〇円 | |

D6 | 一七七、三〇〇円を超え二五八、一〇〇円以下の額 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が四一、二〇〇円を超える場合にあっては、四一、二〇〇円) | 二〇、六〇〇円 | |

D7 | 二五八、一〇〇円を超え三四八、一〇〇円以下の額 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が五四、二〇〇円を超える場合にあっては、五四、二〇〇円) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が二七、一〇〇円を超える場合にあっては、二七、一〇〇円) | |

D8 | 三四八、一〇〇円を超え四五六、一〇〇円以下の額 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が六八、七〇〇円を超える場合にあっては、六八、七〇〇円) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が三四、三〇〇円を超える場合にあっては、三四、三〇〇円) | |

D9 | 四五六、一〇〇円を超え五八三、二〇〇円以下の額 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が八五、〇〇〇円を超える場合にあっては、八五、〇〇〇円) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が四二、五〇〇円を超える場合にあっては、四二、五〇〇円) | |

D10 | 五八三、二〇〇円を超え七〇四、〇〇〇円以下の額 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が一〇二、九〇〇円を超える場合にあっては、一〇二、九〇〇円) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が五一、四〇〇円を超える場合にあっては、五一、四〇〇円) | |

D11 | 七〇四、〇〇〇円を超え八五二、〇〇〇円以下の額 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が一二二、五〇〇円を超える場合にあっては、一二二、五〇〇円) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が六一、二〇〇円を超える場合にあっては、六一、二〇〇円) | |

D12 | 八五二、〇〇〇円を超え一、〇四四、〇〇〇円以下の額 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が一四三、八〇〇円を超える場合にあっては、一四三、八〇〇円) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が七一、九〇〇円を超える場合にあっては、七一、九〇〇円) | |

D13 | 一、〇四四、〇〇〇円を超え一、二二五、五〇〇円以下の額 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が一六六、六〇〇円を超える場合にあっては、一六六、六〇〇円) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が八三、三〇〇円を超える場合にあっては、八三、三〇〇円) | |

D14 | 一、二二五、五〇〇円を超え一、四二六、五〇〇円以下の額 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が一九一、二〇〇円を超える場合にあっては、一九一、二〇〇円) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が九五、六〇〇円を超える場合にあっては、九五、六〇〇円) | |

D15 | 一、四二六、五〇〇円を超える額 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額 | |

備考

1 「入所施設等」とは、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設(通所による入所者を対象とするものを除く。)、児童自立支援施設(通所による入所者を対象とするものを除く。)、小規模住居型児童養育事業を行う住居及び里親をいう。

2 本人の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額は零とする。

一 扶養義務者のいない世帯(児童自立生活援助事業所に入所している児童については、単身の世帯とみなす。)

二 母子及び父子並びに寡婦福祉法第六条第一項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及び同条第二項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯

三 次に掲げる者(社会福祉施設に措置された児童又は障害者、法第二十四条の二第一項の規定により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(同法第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援及び同条第十四項に規定する就労継続支援に係るものに限る。)の受給者及び同法附則第二十二条第一項に規定する特定旧法受給者を除く。)を有する世帯

イ 身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

ロ 療育手帳の交付を受けた者

ハ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法に定める障害基礎年金等の受給者

ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

四 本人又はその扶養義務者の申請等により、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者その他の特に困窮していると知事又は子ども家庭センターの長が認めた世帯

3 里親及び小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童及び児童養護施設又は母子生活支援施設に入所している児童が、児童自立支援施設又は児童心理治療施設へ通所する場合の通所に係る徴収金の額は零とする。

4 乳児院に一月未満の期間入所した児童に係る徴収金の額は、A階層及びB階層にあっては零、C階層からD3階層まで及びD4階層のうち地方税の額が八一、〇〇〇円までの場合にあっては一日につき一、〇〇〇円、D4階層のうち地方税の額が八一、〇〇〇円を超える場合及びD5階層からD14階層までにあっては一日につき二、〇〇〇円、D15階層にあってはその措置児童に係る措置費の支弁額とする。

5 「措置費の支弁額」とは、法第五十条第一項第七号及び第七号の二に掲げる費用の支弁額をいう。

6 別表第一の備考1から備考3まで及び備考7の規定は、この表についても適用する。

別表第三(第十四条関係)

(令元規則三三・追加、令元規則五八・令元規則六九・令三規則八四・令四規則三〇・一部改正)

階層区分 | 徴収金の額(月額) | ||

A | 生活保護法に基づく被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付受給世帯 | 零 | |

B | A階層を除き当該年度の市町村民税非課税の世帯 | 二、二〇〇円 | |

C | A階層を除き当該年度の市町村民税課税の世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 四、五〇〇円 | |

D1 | A階層及びC階層を除き当該年度の市町村民税課税の世帯であって、その市町村民税所得割の額が下欄に掲げる税額である世帯 | 一二、〇〇〇円以下の額 | 六、六〇〇円 |

D2 | 一二、〇〇〇円を超え三〇、〇〇〇円以下の額 | 九、〇〇〇円 | |

D3 | 三〇、〇〇〇円を超え六〇、〇〇〇円以下の額 | 一三、五〇〇円 | |

D4 | 六〇、〇〇〇円を超え九六、〇〇〇円以下の額 | 一八、七〇〇円 | |

D5 | 九六、〇〇〇円を超え一八九、〇〇〇円以下の額 | 二九、〇〇〇円 | |

D6 | 一八九、〇〇〇円を超え二七七、〇〇〇円以下の額 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が四一、二〇〇円を超える場合にあっては、四一、二〇〇円) | |

D7 | 二七七、〇〇〇円を超え三四八、〇〇〇円以下の額 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が五四、二〇〇円を超える場合にあっては、五四、二〇〇円) | |

D8 | 三四八、〇〇〇円を超え四六五、〇〇〇円以下の額 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が六八、七〇〇円を超える場合にあっては、六八、七〇〇円) | |

D9 | 四六五、〇〇〇円を超え五九四、〇〇〇円以下の額 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が八五、〇〇〇円を超える場合にあっては、八五、〇〇〇円) | |

D10 | 五九四、〇〇〇円を超え七一六、〇〇〇円以下の額 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が一〇二、九〇〇円を超える場合にあっては、一〇二、九〇〇円) | |

D11 | 七一六、〇〇〇円を超え八六四、〇〇〇円以下の額 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が一二二、五〇〇円を超える場合にあっては、一二二、五〇〇円) | |

D12 | 八六四、〇〇〇円を超え一、〇五六、〇〇〇円以下の額 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が一四三、八〇〇円を超える場合にあっては、一四三、八〇〇円) | |

D13 | 一、〇五六、〇〇〇円を超え一、二三八、〇〇〇円以下の額 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が一六六、六〇〇円を超える場合にあっては、一六六、六〇〇円) | |

D14 | 一、二三八、〇〇〇円を超え一、四三九、〇〇〇円以下の額 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(その額が一九一、二〇〇円を超える場合にあっては、一九一、二〇〇円) | |

D15 | 一、四三九、〇〇〇円を超える額 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額 | |

備考

1 「均等割」とは、地方税法第二百九十二条第一項第一号に規定する均等割をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割」とは、同項第二号に規定する所得割をいう。

2 地方税法第三百二十三条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 備考1及び備考2の規定により所得割の額を計算するに当たっては、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

一 地方税法第三百十四条の七、第三百十四条の八並びに附則第五条第三項、第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項の規定は、適用しないものとする。

二 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

4 この表の「入所施設」とは、障害児入所施設及び指定発達支援医療機関(入所に限る。)をいう。

6 措置児童等が三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した障害児であって小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合は、法第五十六条第二項の規定にかかわらず、徴収しないこととする。

7 6の規定は、B階層と認定された世帯に属する措置児童等が三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過する前の障害児である場合についても同様とする。

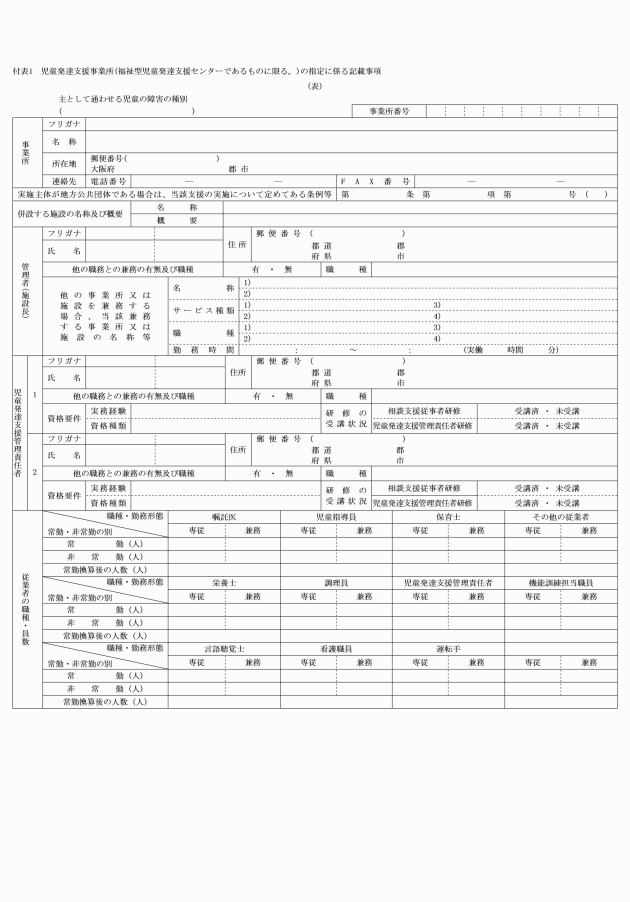

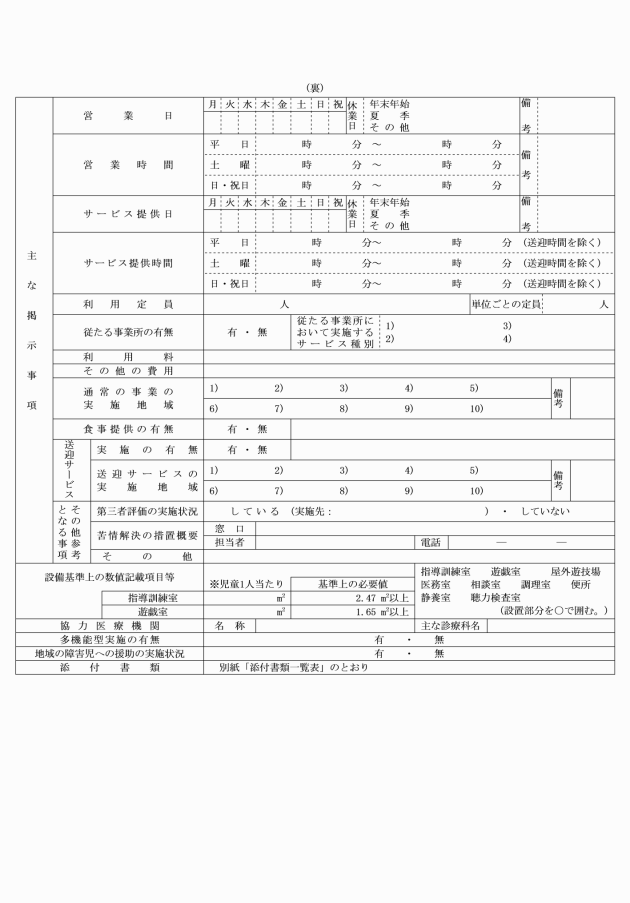

(平31規則3・全改、令3規則84・令5規則26・一部改正)

(平25規則118・全改、平31規則3・令3規則84・一部改正)

(平31規則3・追加、令3規則84・一部改正)

(平31規則3・追加、令3規則84・一部改正)

(平25規則118・追加、平30規則44・平31規則3・令3規則84・一部改正)

(平25規則118・追加、平30規則44・平31規則3・令3規則84・一部改正)

(平25規則118・追加、平30規則44・平31規則3・令3規則84・一部改正)

(平25規則118・追加、平30規則44・平31規則3・令3規則84・一部改正)

(平18規則139・追加、平25規則118・旧様式第3号繰下・一部改正、平31規則3・令3規則84・一部改正)

(平13規則59・全改、平15規則57・旧様式第1号繰下、平18規則71・旧様式第1号の4繰上、平18規則139・旧様式第1号繰下、平25規則118・旧様式第4号繰下・一部改正、平29規則26・令3規則84・一部改正)

(平13規則59・追加、平18規則139・旧様式第4号の2繰下、平25規則118・旧様式第7号の2繰下・一部改正、平29規則26・令3規則84・一部改正)

(平18規則139・追加、平25規則118・旧様式第14号その2繰上・一部改正、平26規則158・平27規則154・一部改正)

(平18規則157・追加、平25規則118・旧様式第18号繰上・一部改正、平27規則154・一部改正)

(平18規則157・追加、平25規則118・旧様式第20号繰上・一部改正、平27規則154・一部改正)

(平18規則157・追加、平25規則118・旧様式第21号繰上・一部改正、平27規則154・一部改正)

(昭62規則23・追加、平3規則12・平6規則22・平9規則75・一部改正、平10規則60・旧様式第12号繰上・一部改正、平18規則139・旧様式第11号繰下、平18規則157・旧様式第18号繰下、平25規則118・旧様式第23号繰上・一部改正、令3規則84・一部改正)

(平21規則78・全改、平25規則118・旧様式第34号繰上・一部改正、平29規則26・平29規則88・令3規則84・一部改正)

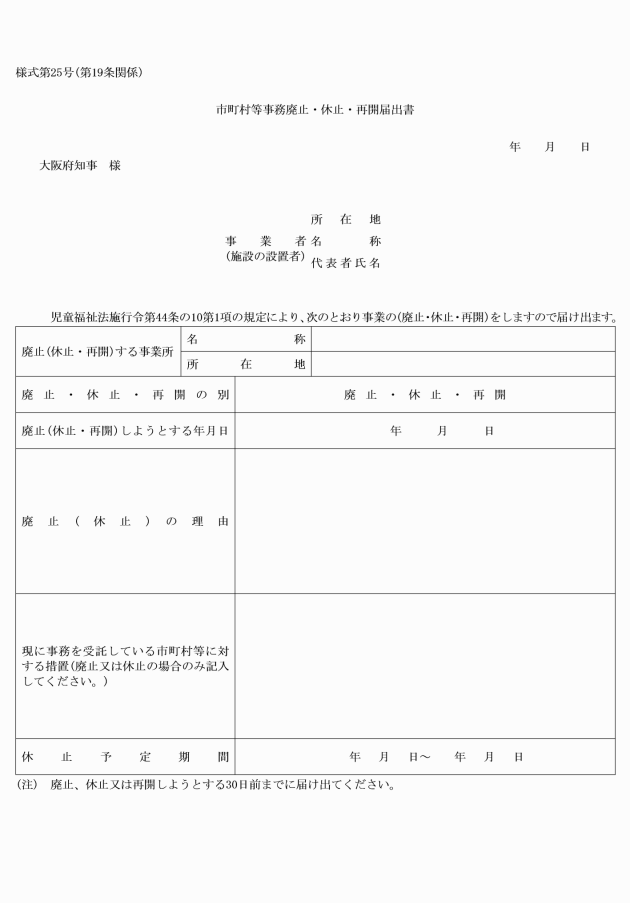

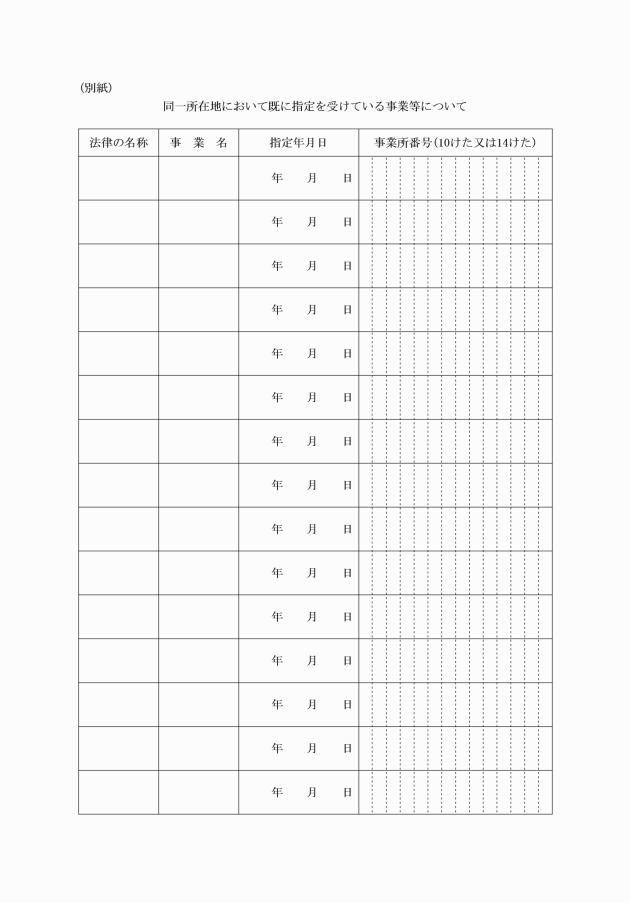

(昭63規則21・追加、平3規則12・平9規則75・一部改正、平10規則60・旧様式第25号繰上・一部改正、平12規則54・一部改正、平13規則59・旧様式第24号繰上、平18規則139・旧様式第23号繰下、平18規則157・旧様式第30号繰下、平20規則9・旧様式第35号繰下、平21規則78・旧様式第37号繰上・一部改正、平25規則118・旧様式第36号繰上・一部改正、平29規則26・令3規則84・一部改正)

(昭63規則21・追加、平3規則12・平9規則75・一部改正、平10規則60・旧様式第26号繰上・一部改正、平13規則59・旧様式第25号繰上、平18規則139・旧様式第24号繰下、平18規則157・旧様式第31号繰下、平20規則9・旧様式第36号繰下、平21規則78・旧様式第38号繰上・一部改正、平25規則118・旧様式第37号繰上・一部改正、平29規則26・令3規則84・一部改正)

(平25規則118・追加、令3規則84・一部改正)

(平25規則118・追加、令3規則84・一部改正)

(平25規則118・追加、令3規則84・一部改正)

(平13規則59・追加、平18規則139・旧様式第27号繰下、平18規則157・旧様式第34号繰下、平20規則9・旧様式第39号繰下、平21規則78・旧様式第41号繰上、平25規則118・旧様式第40号繰上・一部改正、令3規則84・一部改正)

(昭62規則23・旧様式第2号繰下・一部改正、昭63規則21・旧様式第26号繰下・一部改正、平3規則12・平6規則22・平9規則75・一部改正、平10規則60・旧様式第28号繰上・一部改正、平12規則54・一部改正、平13規則59・旧様式第27号繰下、平18規則139・旧様式第28号繰下、平18規則157・旧様式第35号繰下、平20規則9・旧様式第40号繰下、平21規則78・旧様式第42号繰上、平25規則118・旧様式第41号繰上・一部改正、令3規則84・一部改正)

(令2規則30・追加、令3規則84・一部改正)

(令2規則30・追加、令3規則84・一部改正)

(令2規則30・追加、令3規則84・一部改正)