○府吏員退隠料等条例施行規則

昭和三十二年十二月十八日

大阪府規則第五十六号

府吏員退隠料等条例施行規則をここに公布する。

府吏員退隠料等条例施行規則

目次

第一章 退隠料等の請求(第一条―第三十条)

第二章 退隠料等の裁定(第三十一条―第三十五条)

第三章 退隠料等の支給及び受給権存否の調査(第三十六条―第四十二条)

第四章 退隠料等の証書の返還及び再交付(第四十三条―第四十五条)

第五章 雑則(第四十六条―第五十一条)

附則

第一章 退隠料等の請求

(退隠料、通算退職年金、公務傷病による退隠料及び傷病給与金の請求手続)

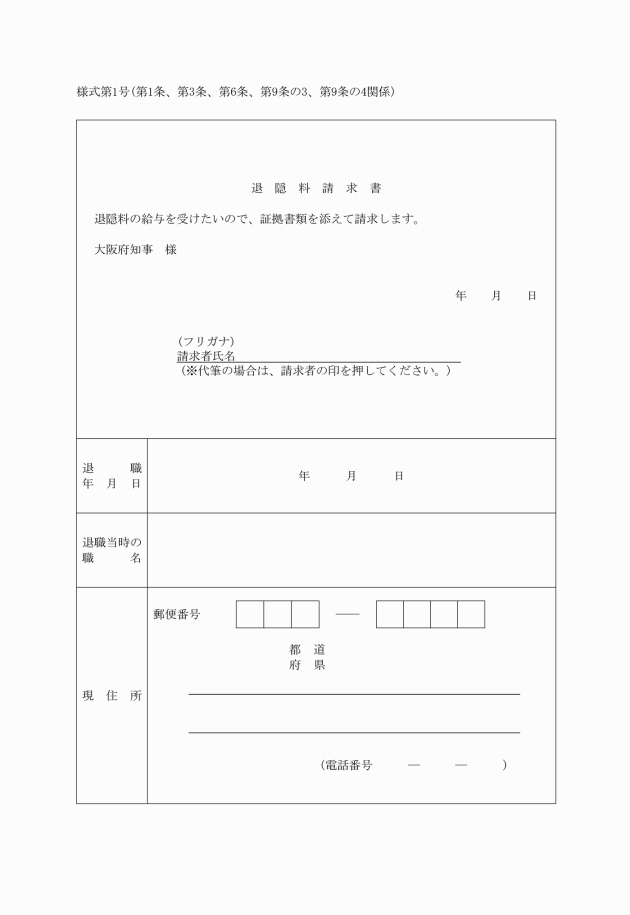

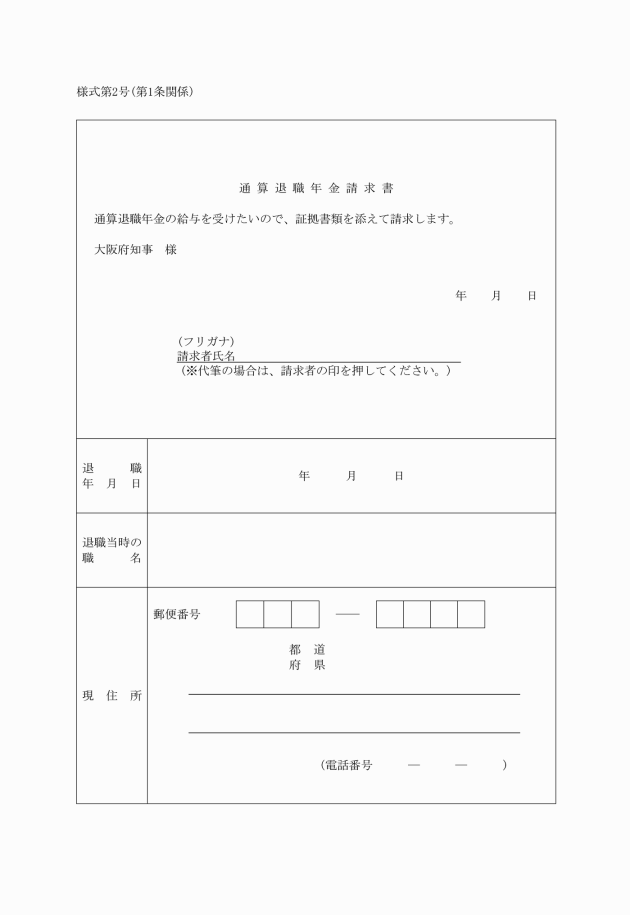

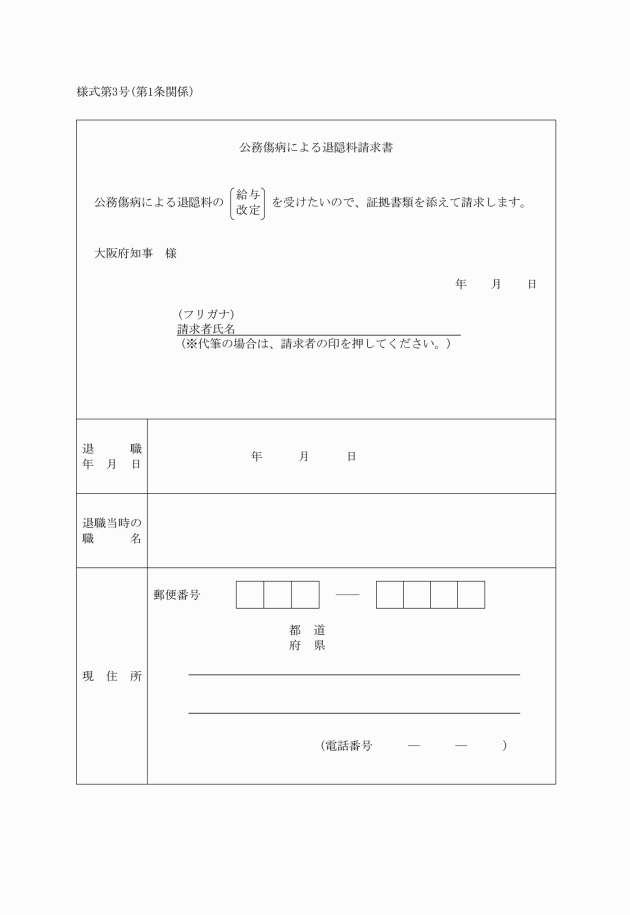

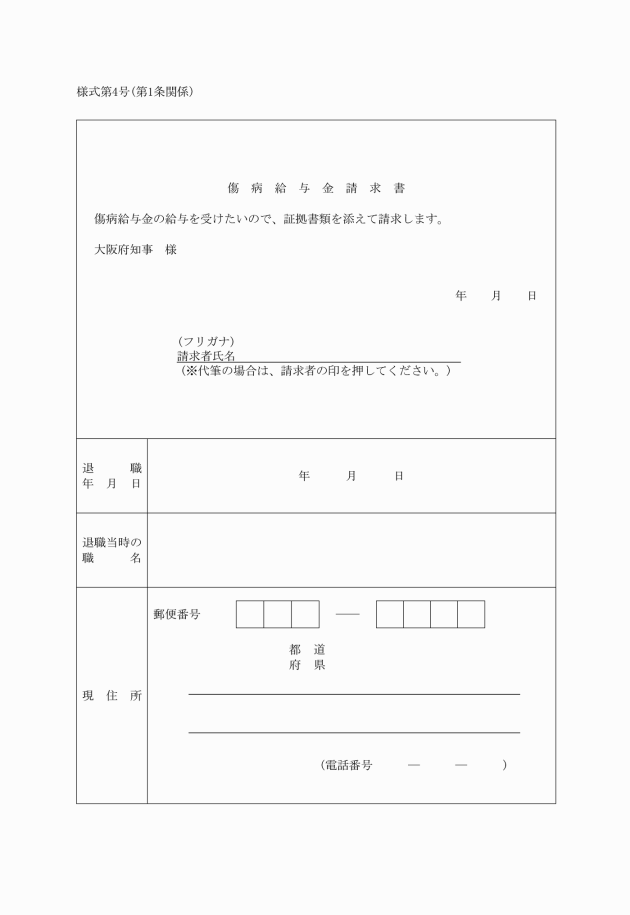

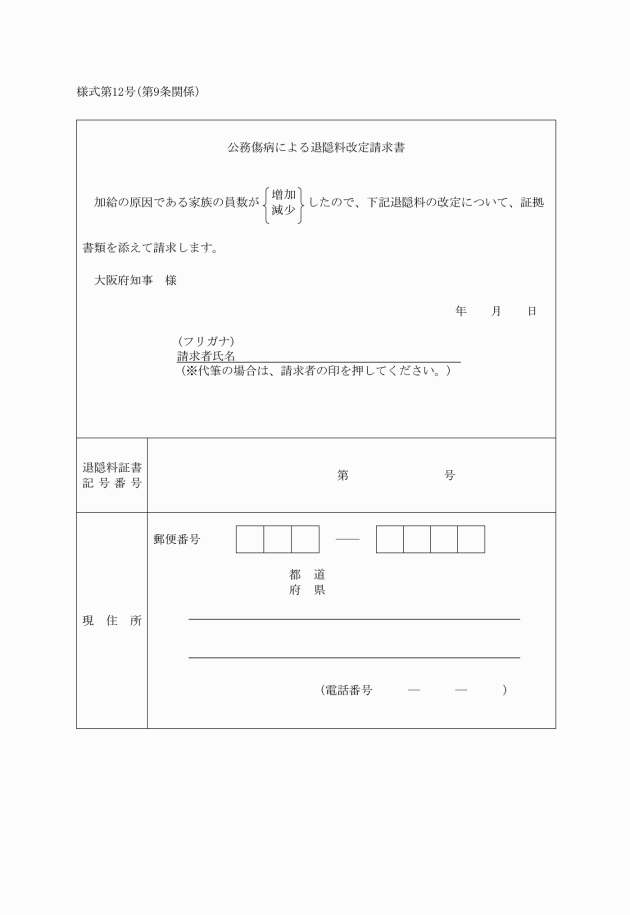

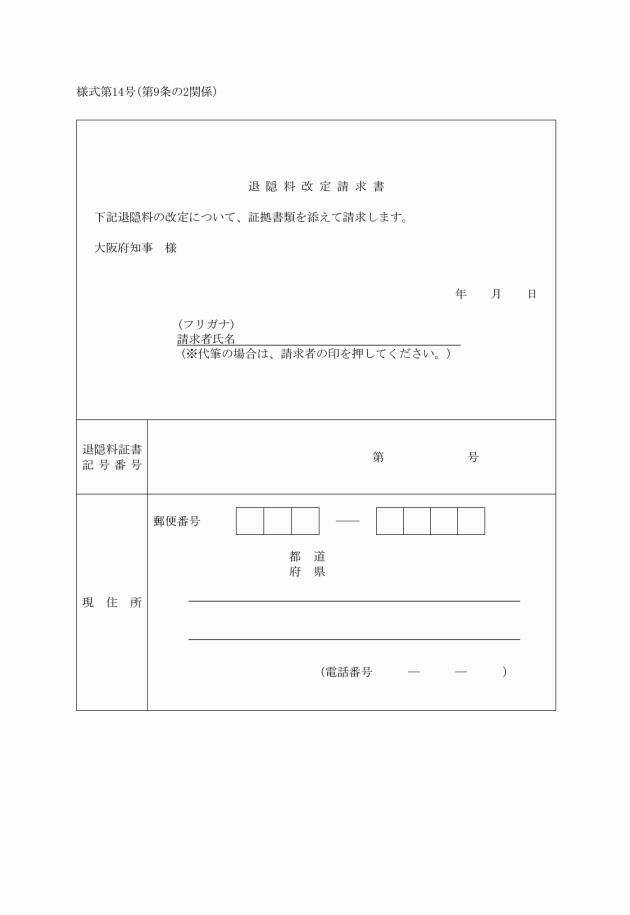

第一条 退隠料を受けようとする者は様式第一号の退隠料請求書を、通算退職年金を受けようとする者は様式第二号の通算退職年金請求書を、増加退隠料を受けようとする者は様式第三号の公務傷病による退隠料請求書を、傷病給与金を受けようとする者は様式第四号の傷病給与金請求書を、府吏員退隠料等条例(昭和九年大阪府条例第四号。以下「条例」という。)第十四条各号に規定する裁定者(以下「裁定者」という。)に提出しなければならない。

(昭三七規則三一・平一一規則六五・一部改正)

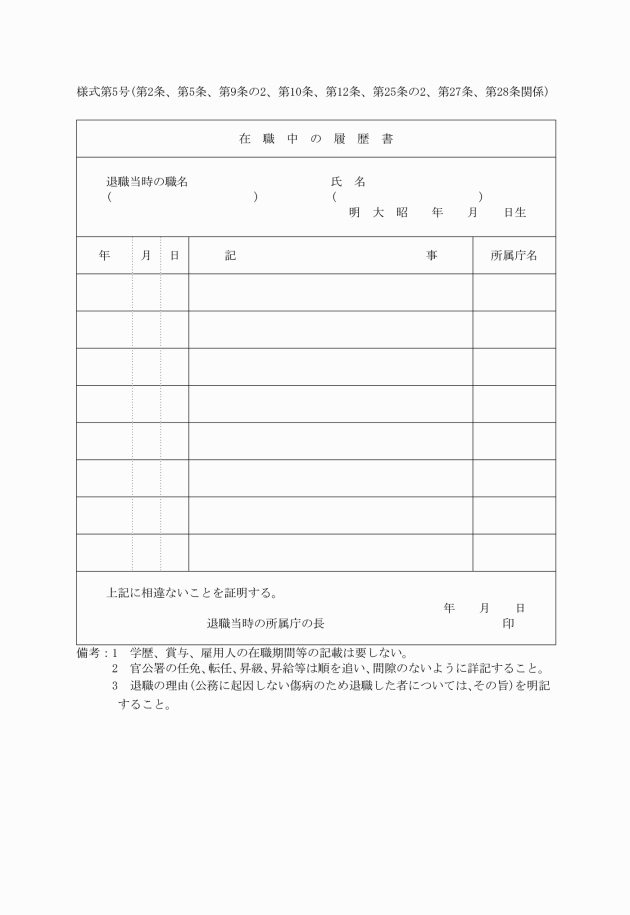

第二条 前条の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 様式第五号の在職中の履歴書

二 戸籍抄本(戸籍に記載した事項に関する証明を含む。以下同じ。)(退職後請求の日までの間において作成されたもの)

2 前条の通算退職年金請求書には、前項各号に掲げる書類のほか、条例第十七条ノ四各号のいずれかに該当するに至った事実を証明する書類を添付しなければならない。

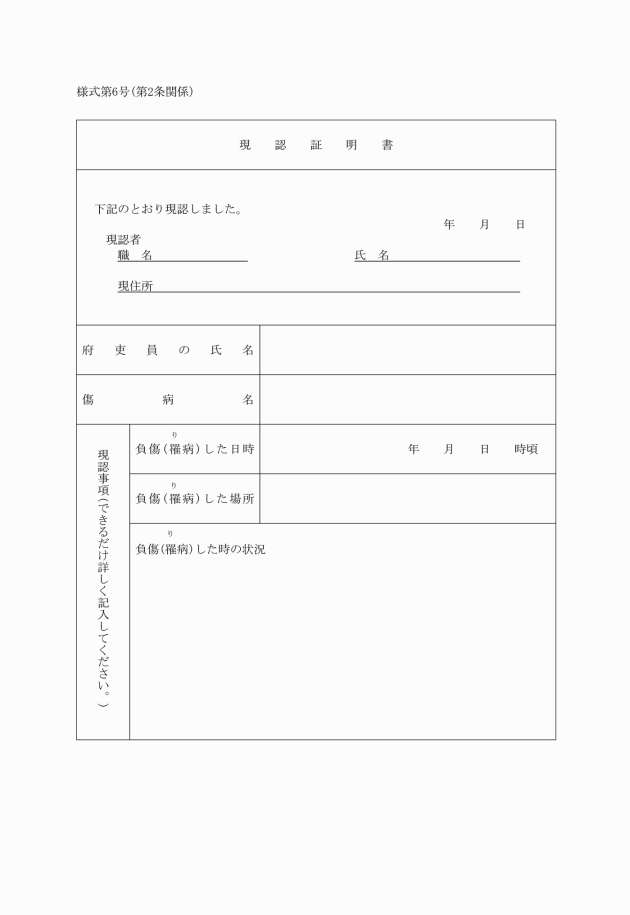

一 様式第六号の現認証明書その他傷痍疾病が公務に起因したことを認めるに足りる書類

二 症状の経過を記載した書類

三 請求当時における診断書

四 条例第二十五条ノ五に規定する障害補償又はこれに相当する給付の金額及びこれを受ける理由の生じた年月日を記載した書類

(昭三四規則六五・昭三七規則三一・平一一規則六五・一部改正)

第三条 条例第二十五条ノ三第三項の規定の適用を受けようとする者は、様式第一号の退隠料請求書に前条第一項各号に掲げる書類のほか、同条第三項第二号及び第三号に掲げる書類を添えなければならない。

(平一一規則六五・一部改正)

一 加給の原因となる者の戸籍謄本(退職の時以後の加給の原因となる者の身分関係を明らかにすることができるもの)

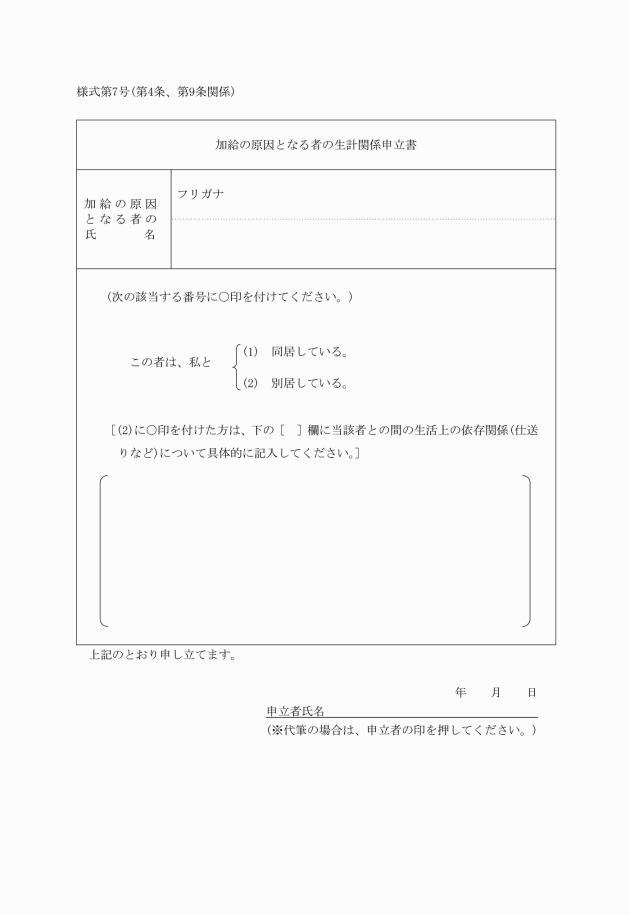

二 加給の原因となる者(増加退隠料を受けようとする者の妻を除く。)が府吏員の退職当時(退職後出生した未成年の子については出生当時、退職後養子となった未成年の子については縁組当時)より引き続いてその府吏員により生計を維持し、又はその府吏員と生計を共にすることを明らかにすることができる様式第七号の加給の原因となる者の生計関係申立書

(昭三四規則六五・平一一規則六五・一部改正)

一 様式第五号の在職中の履歴書

二 請求者の戸籍謄本(府吏員の退職とみなされた日以後請求の日までの間において作成されたもの)

(平一一規則六五・一部改正)

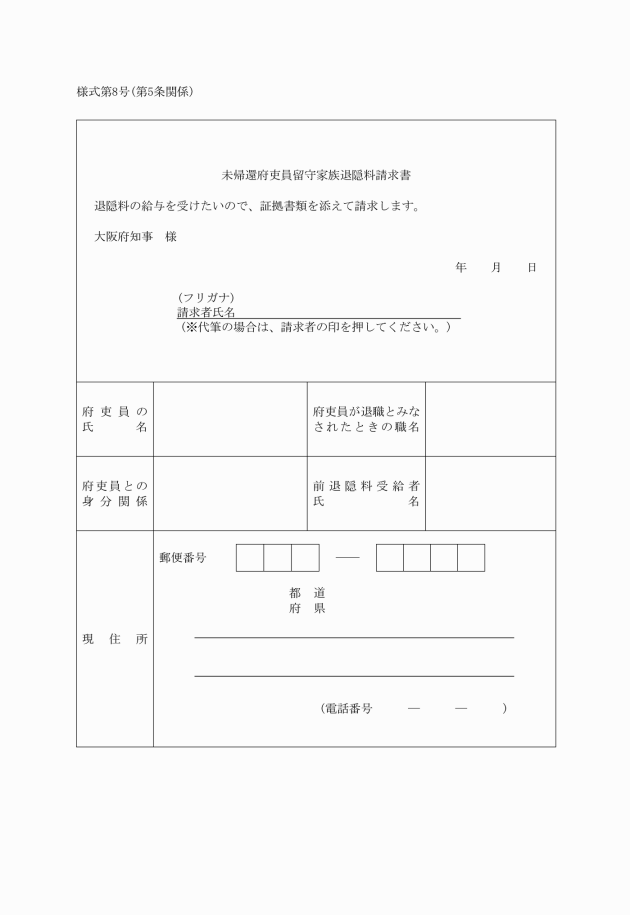

二 条例第二十八号附則第八項ただし書及び第九項の規定により退隠料の給与を受けた者がないときは、請求者が帰国した年月日を明らかにすることができる官公署の証明書

(平一一規則六五・一部改正)

一 条例第二十八号附則第八項ただし書及び第九項の規定により退隠料の給与を受けた者があるときは、退隠料証書及び請求者が帰国した年月日を明らかにすることができる官公署の証明書

二 条例第二十八号附則第八項ただし書及び第九項の規定により退隠料の給与を受けた者がないときは、請求者が帰国した年月日を明らかにすることができる官公署の証明書

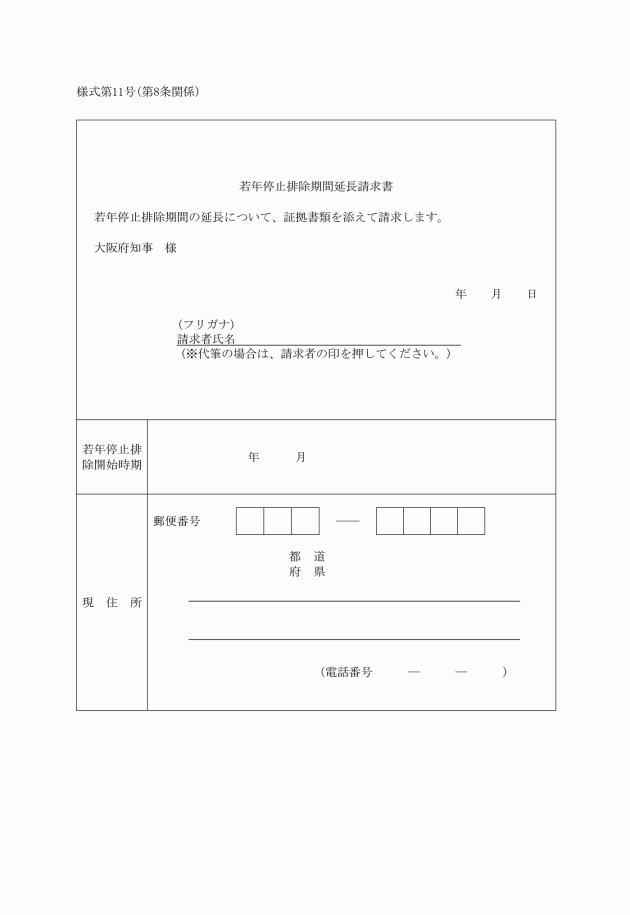

(若年停止排除期間の延長の手続)

第八条 条例第二十五条ノ三第四項の規定により同条第三項の期間の延長を請求する者は、様式第十一号の若年停止排除期間延長請求書に第二条第三項第二号に掲げる書類及び期間の延長を請求する当時における診断書並びに退隠料証書を添えて、裁定者に提出しなければならない。

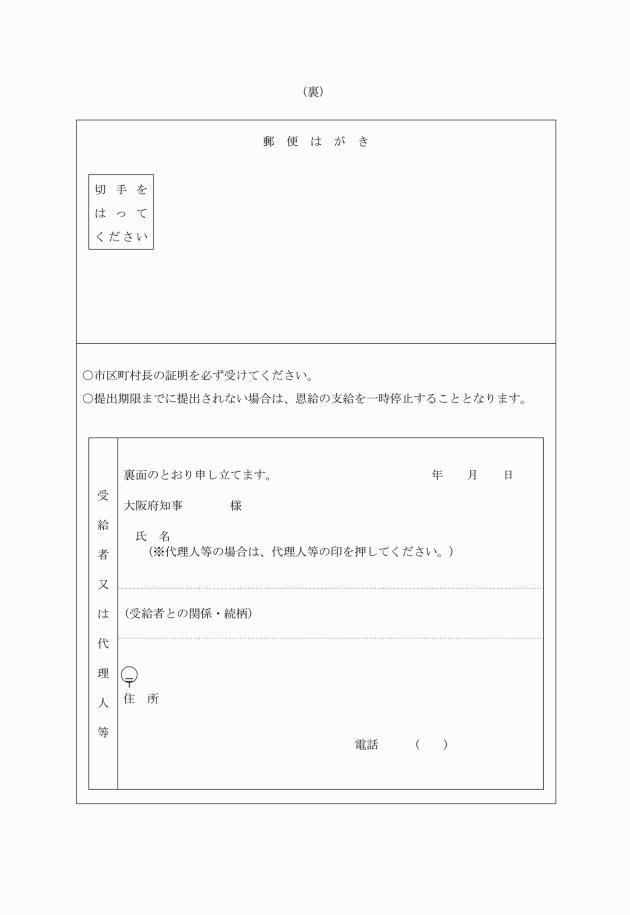

(平一一規則六五・一部改正)

一 新たに加給の原因となるべき者が生じた場合においては、増加退隠料証書及びその者の戸籍謄本並びに退職後出生した未成年の子については、その者が出生当時(退職後養子となった未成年の子については、その者が縁組当時)により引き続き増加(傷病)退隠料を受ける者により生計を維持し、又は生計を共にすることを明らかにすることができる様式第七号の加給の原因となる者の生計関係申立書

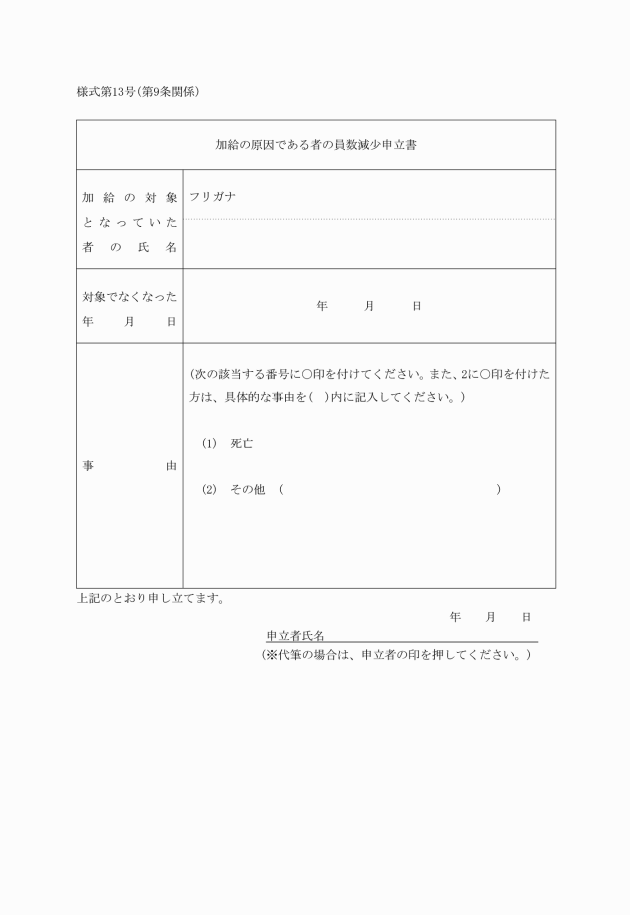

二 加給の原因である者の加給の原因である事由の消滅した場合にあっては、増加(傷病)退隠料証書及びその事由の消滅したことを明らかにすることができる様式第十三号の加給の原因である者の員数減少申立書

(昭三四規則六五・平一一規則六五・一部改正)

一 様式第五号の在職中の履歴書

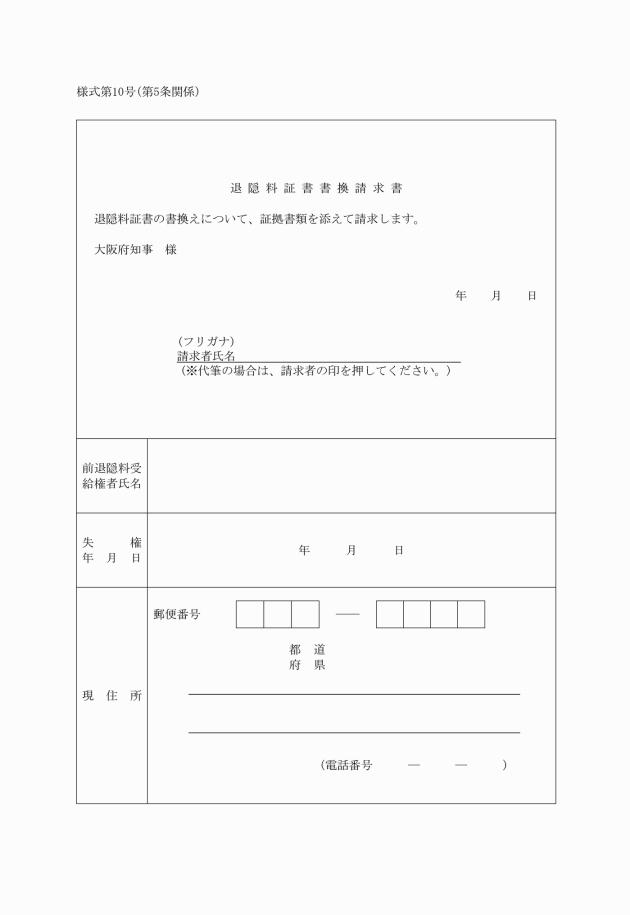

二 退隠料証書

(昭三四規則六五・追加、平一一規則六五・一部改正)

(昭三四規則六五・追加、平一一規則六五・一部改正)

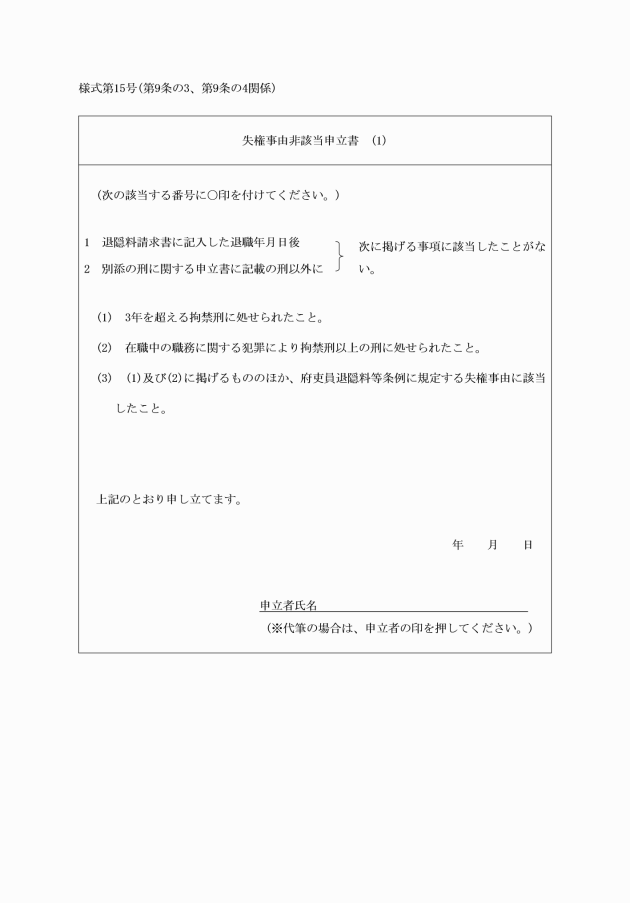

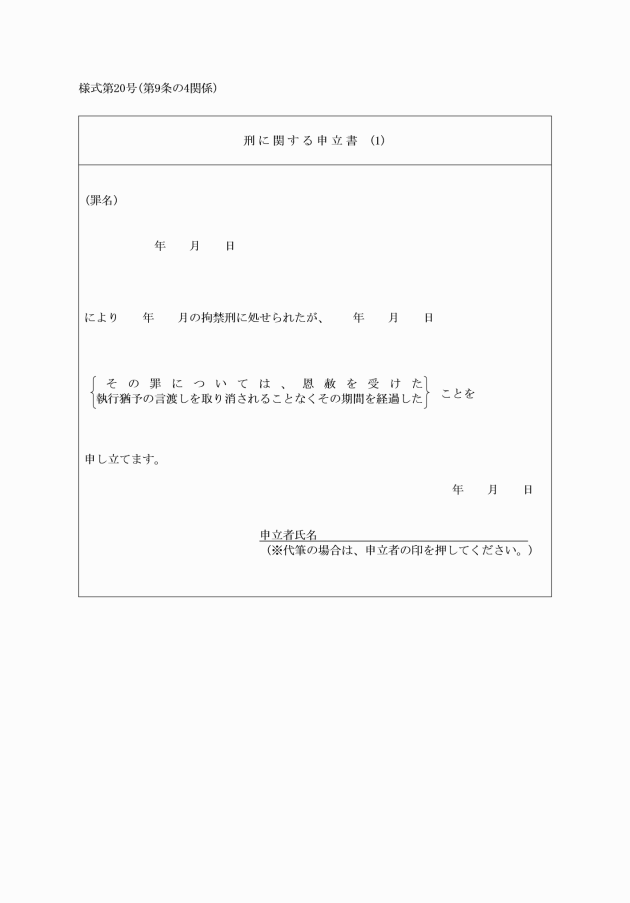

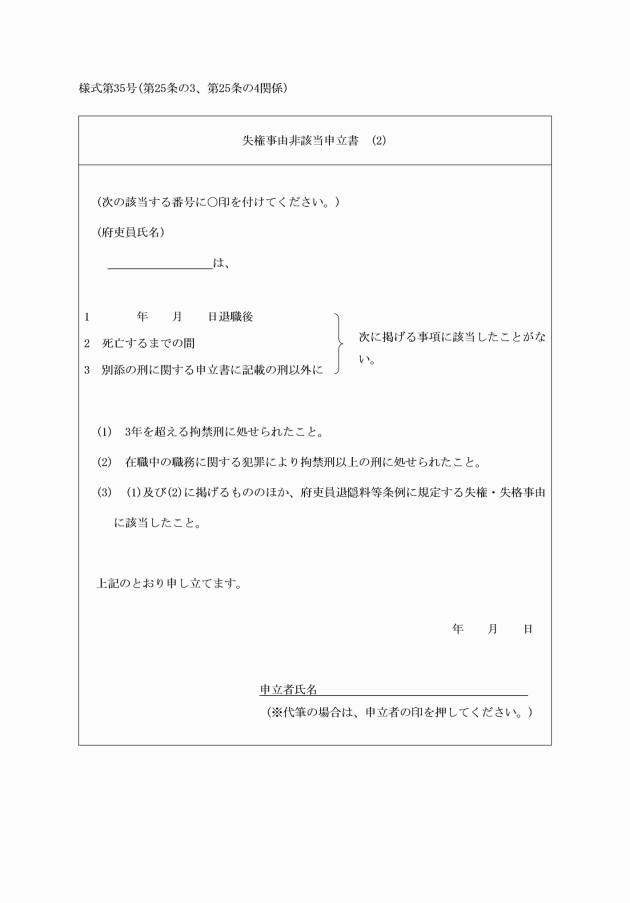

一 請求者が刑に処せられたことにより退隠料を受ける権利又は資格を失ったこと及びその刑の言渡しの効力が失われたものとされたことを明らかにすることができる様式第二十号の刑に関する申立書(一)

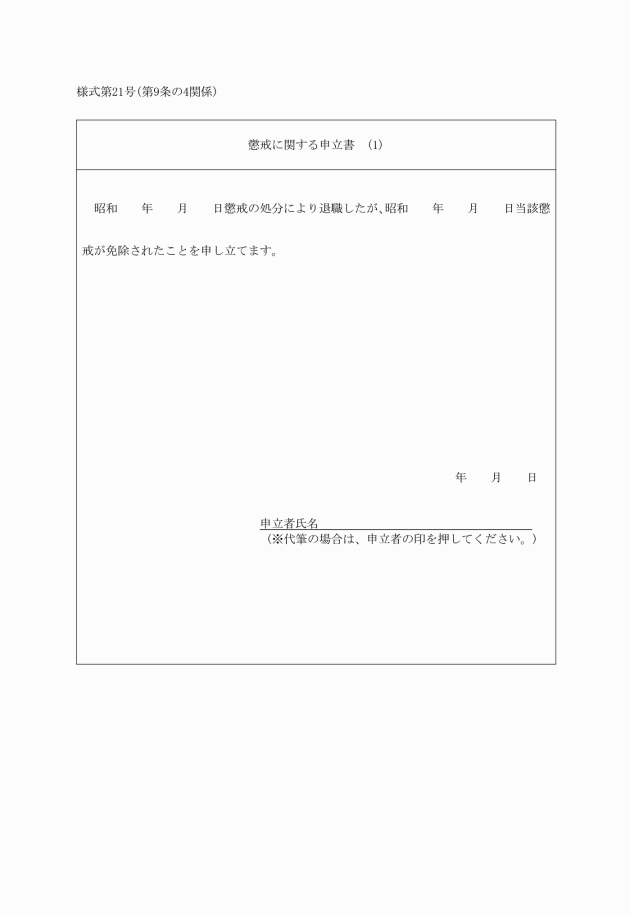

一 請求者が懲戒処分により退職したことにより退隠料を受ける資格を失ったこと及びその懲戒を免除されたことを明らかにすることができる様式第二十一号の懲戒に関する申立書(一)

(昭三七規則六八・追加、平一一規則六五・一部改正)

(平一一規則六五・一部改正)

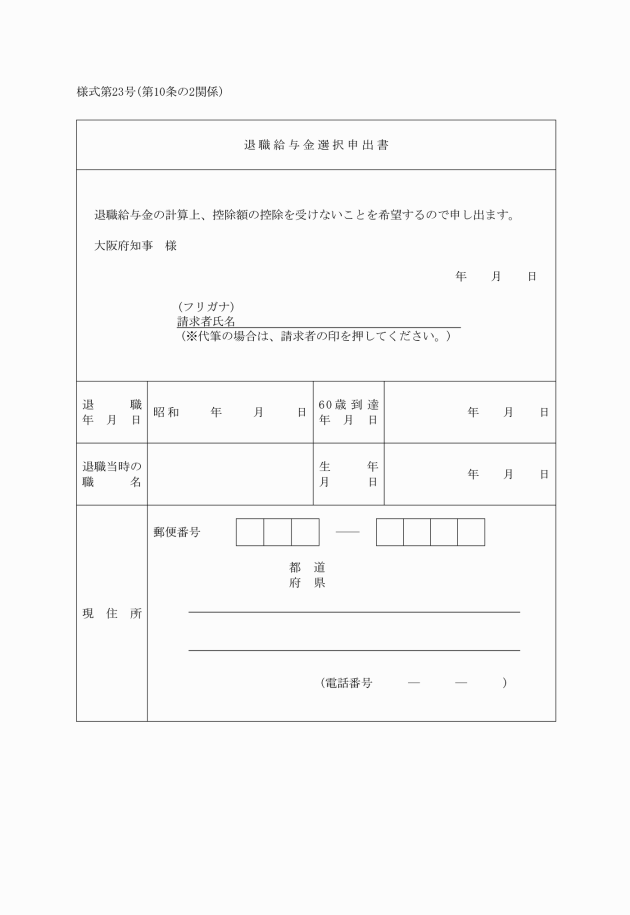

(退職給与金の選択の申出)

第十条の二 条例第二十七条第二項の規定により退職給与金の額の計算上控除額の控除を受けないことを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に、様式第二十三号の退職給与金選択申出書を裁定者に提出しなければならない。

(昭三七規則三一・追加、平一一規則六五・一部改正)

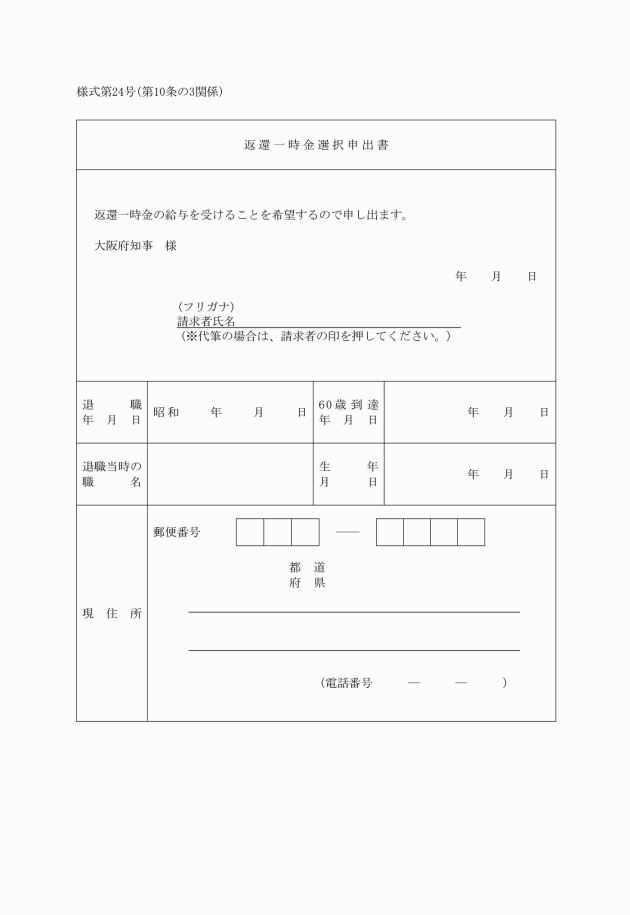

(返還一時金の選択の申出)

第十条の三 条例第二十七条ノ七第一項の規定により返還一時金の支給を受けることを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に、様式第二十四号の返還一時金選択申出書を裁定者に提出しなければならない。

(昭三七規則三一・追加、平一一規則六五・一部改正)

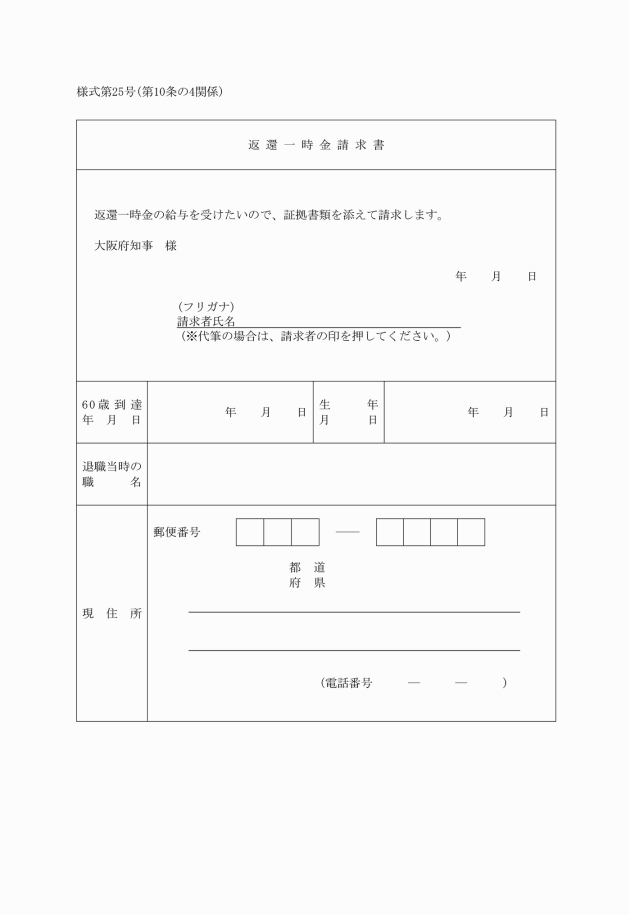

2 前項の請求書には、その者の在職中の履歴書及び条例第十七条ノ四各号のいずれかに該当するに至らなかった事実を証明する書類を添付しなければならない。

(昭三七規則三一・追加、平一一規則六五・一部改正)

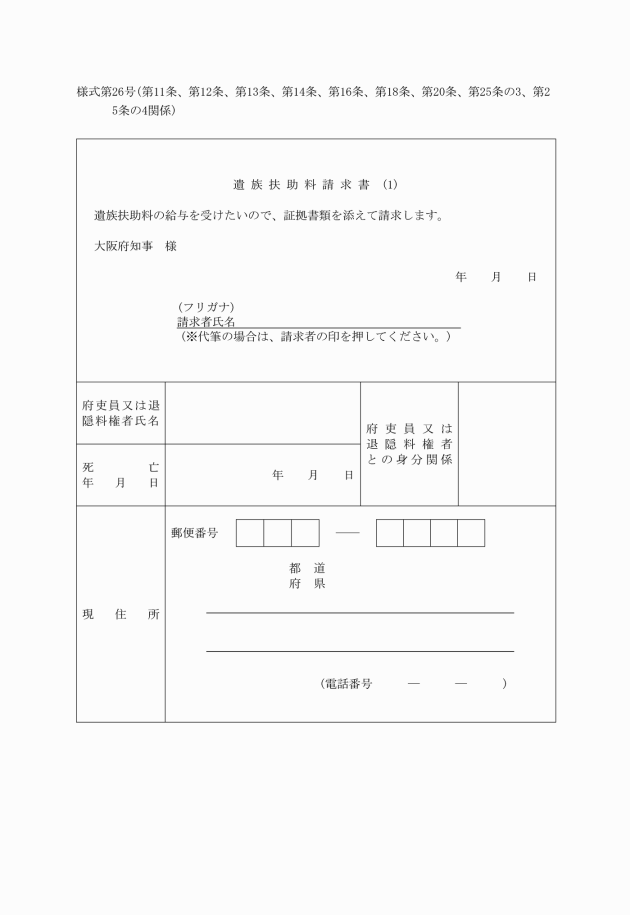

(遺族扶助料の請求手続)

第十一条 遺族扶助料を受けようとする者は、様式第二十六号の遺族扶助料請求書(一)を裁定者に提出しなければならない。

(平一一規則六五・一部改正)

第十二条 条例第二十八条第一項第一号の規定により第一次に遺族扶助料を請求することができる者が遺族扶助料を請求する場合においては、様式第二十六号の遺族扶助料請求書(一)に次に掲げる書類を添えなければならない。

一 様式第五号の在職中の履歴書

二 請求者の戸籍謄本(府吏員死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)

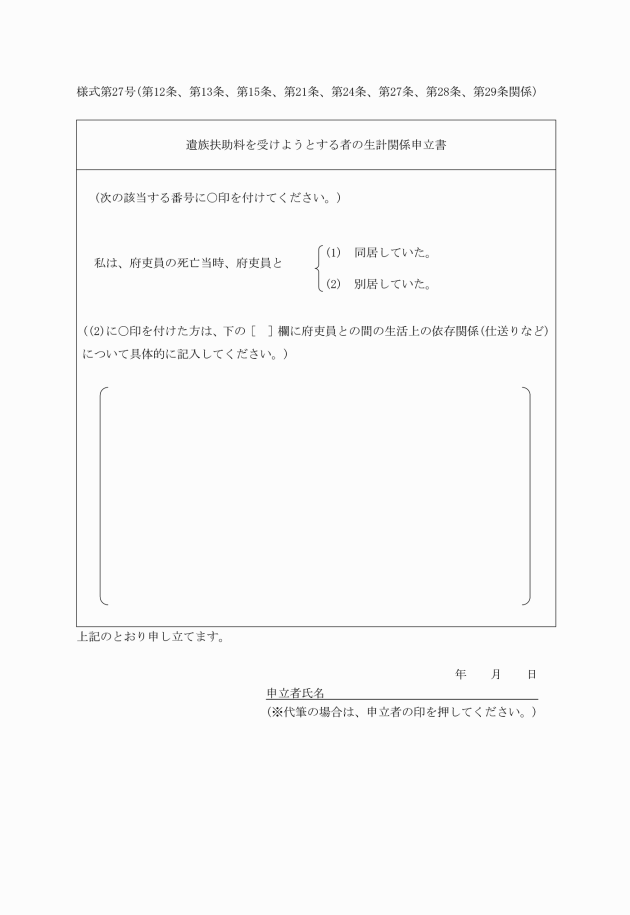

三 請求者が府吏員の死亡当時その府吏員により生計を維持し、又はその府吏員と生計を共にしたことを明らかにすることができる様式第二十七号の遺族扶助料を受けようとする者の生計関係申立書

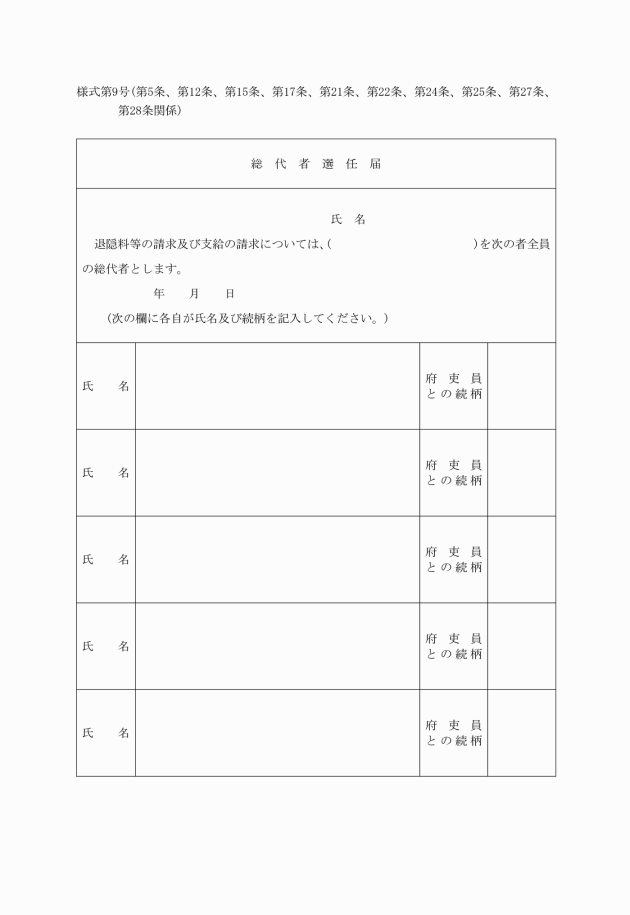

一 様式第九号の総代者選任届

二 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(府吏員死亡の時以後の遺族扶助料を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの)(前項第二号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

三 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者が府吏員死亡当時その府吏員により生計を維持し、又はその府吏員と生計を共にしたことを明らかにすることができる様式第二十七号の遺族扶助料を受けようとする者の生計関係申立書

(昭三四規則六五・平一一規則六五・一部改正)

第十三条 条例第二十八条第一項第二号の規定により第一次に遺族扶助料を請求することができる者が遺族扶助料を請求する場合においては、様式第二十六号の遺族扶助料請求書(一)に、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 府吏員が既に退隠料の裁定を経たときは、その退隠料証書及び請求者の戸籍謄本(府吏員死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)並びに請求者が府吏員の死亡当時その府吏員により生計を維持し、又はその府吏員と生計を共にしたことを明らかにすることができる様式第二十七号の遺族扶助料を受けようとする者の生計関係申立書

二 府吏員がまだ退隠料の裁定を経ないときは、同条第二項各号に掲げる書類

(昭三四規則六五・平一一規則六五・一部改正)

二 死亡者の死亡診断書又は屍体検案書

三 条例第二十九条ノ二に規定する遺族補償又はこれに相当する給付の金額及びこれを受ける理由の生じた年月日を記載した書類

2 前項第二号の死亡診断書又は屍体検案書を添えることができない場合においては、死亡の事実を証する公の証明書を添えなければならない。

(平一一規則六五・一部改正)

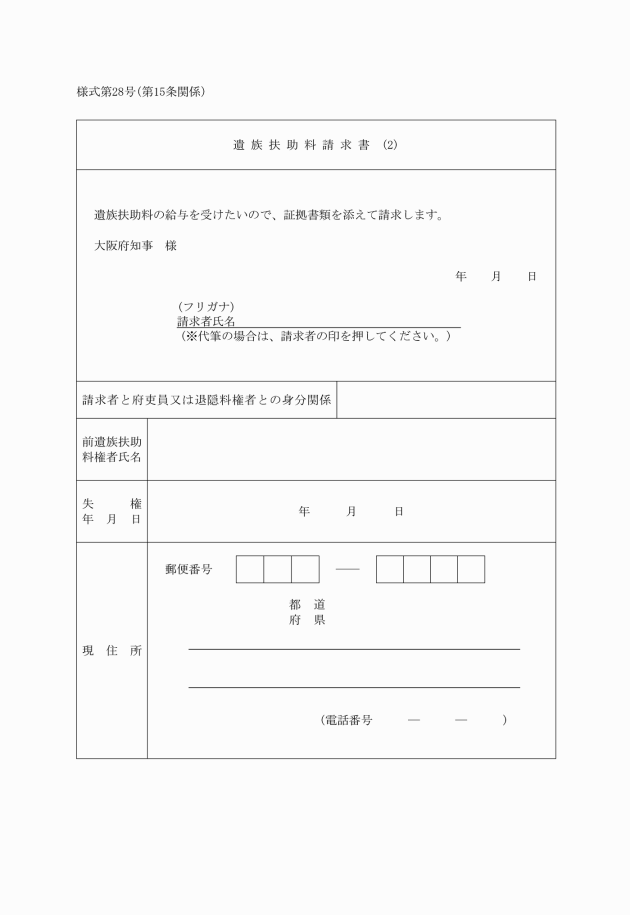

第十五条 条例第二十八条第一項各号の規定により第二次以下において遺族扶助料を請求することができる者が遺族扶助料を請求する場合においては、様式第二十八号の遺族扶助料請求書(二)に次に掲げる書類を添えなければならない。

一 前遺族扶助料権者が遺族扶助料を受ける権利を失ったことを証する書類

二 前遺族扶助料権者の遺族扶助料証書

三 請求者の戸籍謄本(府吏員死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)

四 請求者が府吏員死亡当時その府吏員により生計を維持し、又はその府吏員と生計を共にしたことを明らかにすることができる様式第二十七号の遺族扶助料を受けようとする者の生計関係申立書

一 様式第九号の総代者選任届

二 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(府吏員死亡の時以後の遺族扶助料を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの)(前項第三号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

三 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者が府吏員の死亡当時その府吏員により生計を維持し、又はその府吏員と生計を共にしたことを明らかにすることができる様式第二十七号の遺族扶助料を受けようとする者の生計関係申立書

(平一一規則六五・一部改正)

(昭三四規則六五・平一一規則六五・一部改正)

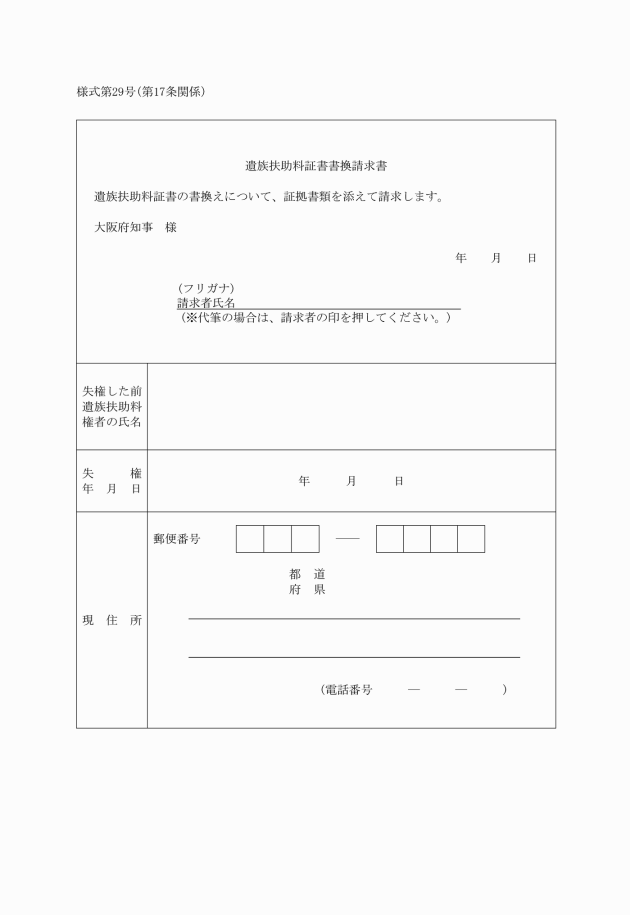

第十七条 遺族扶助料を受ける者が二人以上ある場合において、そのうちの一部の者が失権したときは、様式第二十九号の遺族扶助料証書書換請求書に遺族扶助料証書及びその者が遺族扶助料を受ける権利を失ったことを証する書類を添えて裁定者に提出しなければならない。

(平一一規則六五・一部改正)

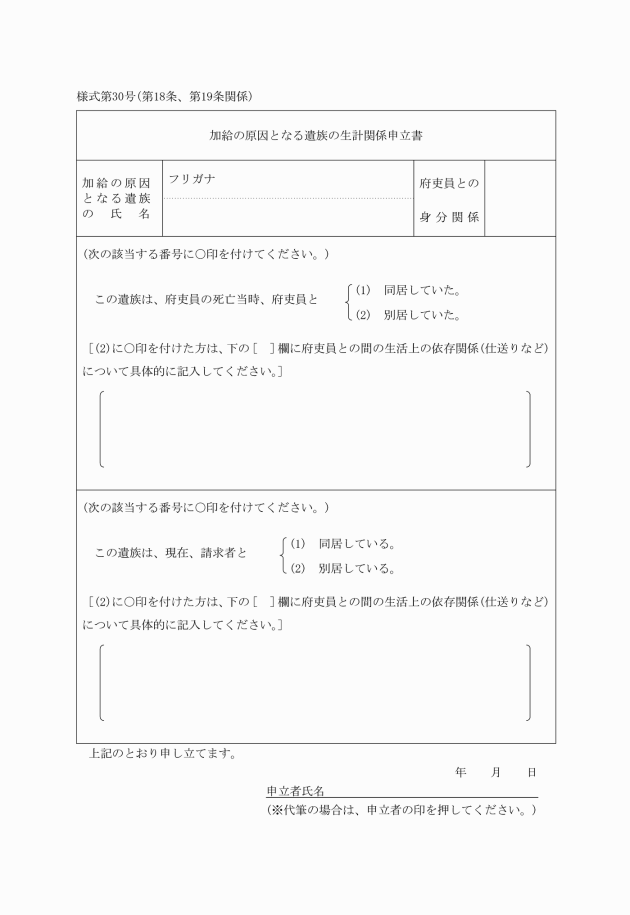

第十八条 条例第二十九条第二項の規定による加給を含む遺族扶助料を請求しようとする場合においては、第十一条から前条までの規定によるほか、様式第二十六号の遺族扶助料請求書(一)に次に掲げる書類を添えなければならない。

二 加給の原因となるべき遺族が府吏員の死亡当時その府吏員により生計を維持し、又はその府吏員と生計を共にしたこと及び遺族扶助料を受けようとする者により生計を維持し、又はその者と生計を共にすることを明らかにすることができる様式第三十号の加給の原因となる遺族の生計関係申立書

(昭三四規則六五・平一一規則六五・一部改正)

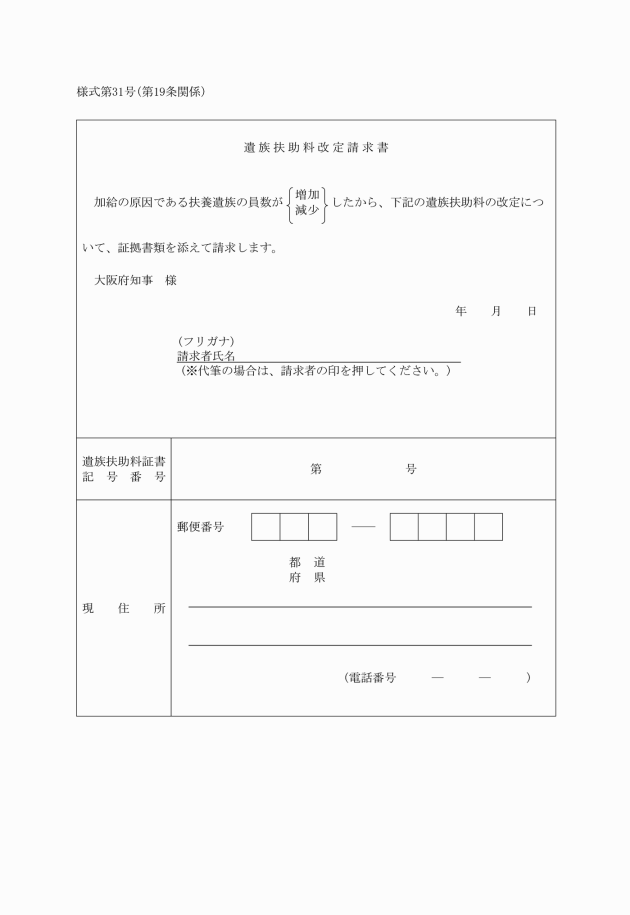

第十九条 条例第二十九条第二項の規定による加給を受ける遺族扶助料権者は、その加給の原因である遺族の員数に増減があった場合においては、様式第三十一号の遺族扶助料改定請求書に次に掲げる書類を添えて、裁定者に提出しなければならない。

一 加給の原因となるべき遺族の員数が増加した場合にあっては、遺族扶助料証書及び戸籍謄本(加給の原因である遺族の員数の増加を明らかにすることができるもの)及び加給の原因となるべき遺族が遺族扶助料を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にするに至ったことを明らかにすることができる様式第三十号の加給の原因となる遺族の生計関係申立書

二 加給の原因である遺族の員数が減少した場合にあっては、遺族扶助料証書及び加給の原因である遺族の員数が減少したことを明らかにすることができる申立書

(平一一規則六五・一部改正)

(昭五六規則一二・平一一規則六五・一部改正)

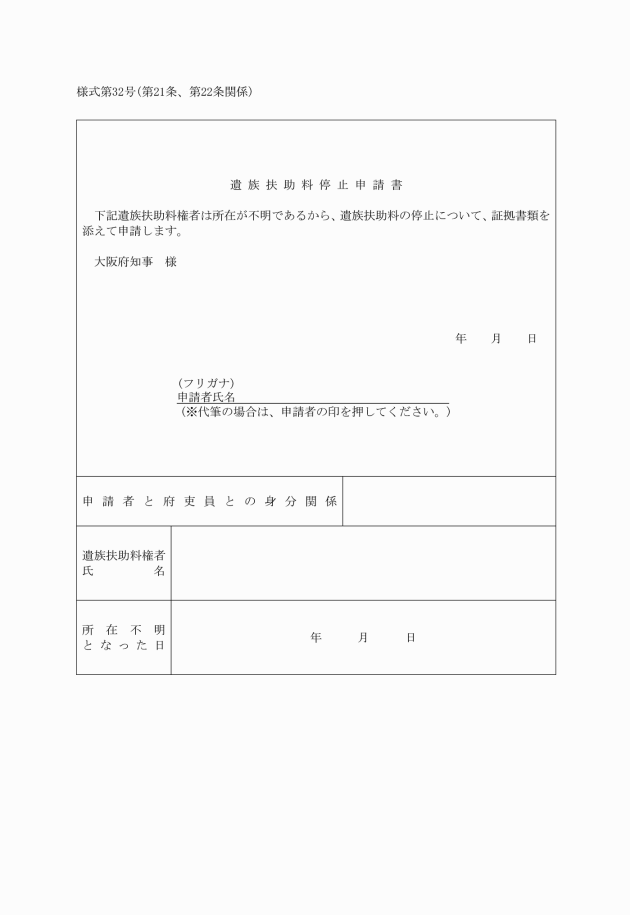

第二十一条 条例第三十三条第二項の規定により遺族扶助料の停止を申請する者が、次順位者である場合においては、当該次順位者は、様式第三十二号の遺族扶助料停止申請書に次に掲げる書類を添えて、裁定者に提出しなければならない。

一 遺族扶助料権者が所在不明であることを証する公の証明書

二 請求者の戸籍謄本(府吏員死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)

三 請求者が府吏員の死亡当時その府吏員により生計を維持し、又はその府吏員と生計を共にしたことを明らかにすることができる様式第二十七号の遺族扶助料を受けようとする者の生計関係申立書

一 様式第九号の総代者選任届

二 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(府吏員死亡の時以後の遺族扶助料を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの)(前項第二号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

三 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者が府吏員の死亡当時その府吏員により生計を維持し、又はその府吏員と生計を共にしたことを明らかにすることができる様式第二十七号の遺族扶助料を受けようとする者の生計関係申立書

(昭三四規則六五・平一一規則六五・一部改正)

第二十二条 条例第三十三条第二項の規定により遺族扶助料の停止を申請する者が同順位者である場合においては、当該同順位者は、様式第三十二号の遺族扶助料停止申請書に遺族扶助料権者の所在不明であることを証する公の証明書を添えて裁定者に提出しなければならない。

(平一一規則六五・一部改正)

第二十三条 前二条の場合においては、同時に条例第三十三条第四項の規定による遺族扶助料転給の請求をしなければならない。

(平一一規則六五・一部改正)

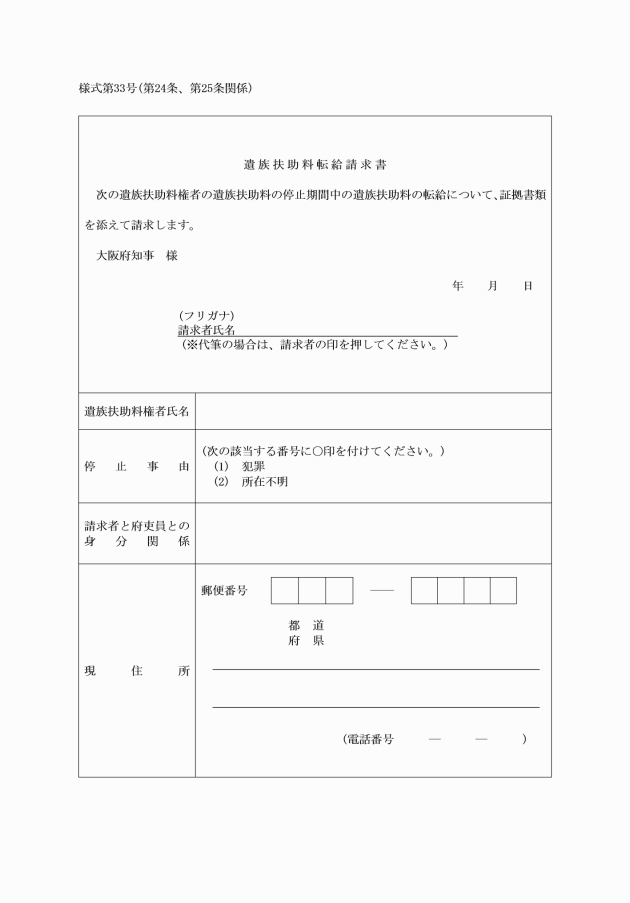

第二十四条 条例第三十三条第四項の規定により遺族扶助料の転給を請求する者が次順位者である場合においては、当該次順位者は、その事由を記載した様式第三十三号の遺族扶助料転給請求書に次に掲げる書類を添えて、裁定者に提出しなければならない。

一 請求者の戸籍謄本(府吏員の死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)

二 請求者が府吏員の死亡当時その府吏員により生計を維持し、又はその府吏員と生計を共にしたことを明らかにすることができる様式第二十七号の遺族扶助料を受けようとする者の生計関係申立書

一 様式第九号の総代者選任届

二 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(府吏員死亡の時以後の遺族扶助料を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの)(前項第一号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

三 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者が府吏員の死亡当時その府吏員により生計を維持し、又はその府吏員と生計を共にしたことを明らかにすることができる様式第二十七号の遺族扶助料を受けようとする者の生計関係申立書

(昭三四規則六五・平一一規則六五・一部改正)

第二十五条 条例第三十三条第四項の規定により遺族扶助料の転給を請求する者が同順位者である場合においては、当該同順位者は、その事由を記載した様式第三十三号の遺族扶助料転給請求書を裁定者に提出しなければならない。

(平一一規則六五・一部改正)

一 様式第五号の在職中の履歴書

二 遺族扶助料証書

(昭三四規則六五・追加、平一一規則六五・一部改正)

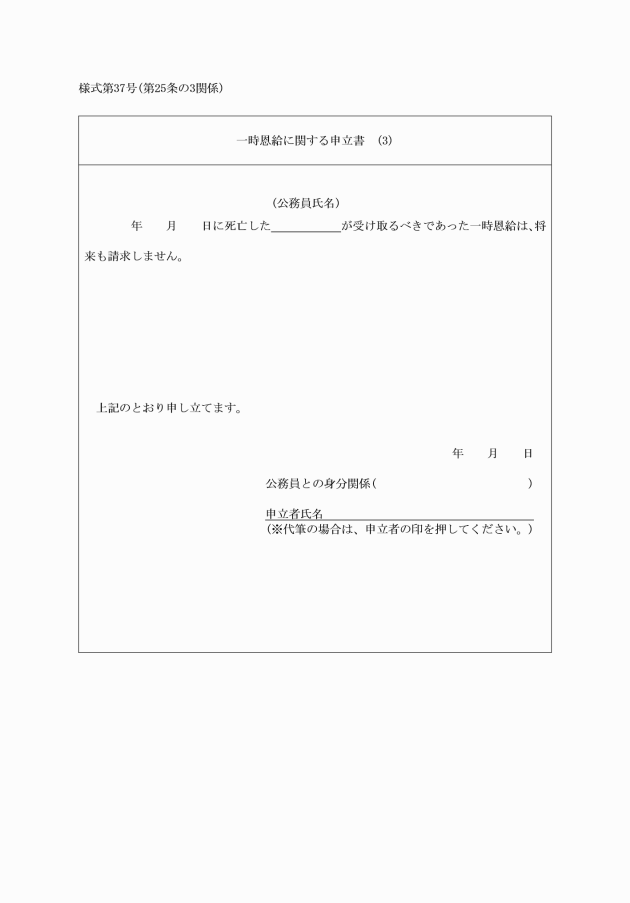

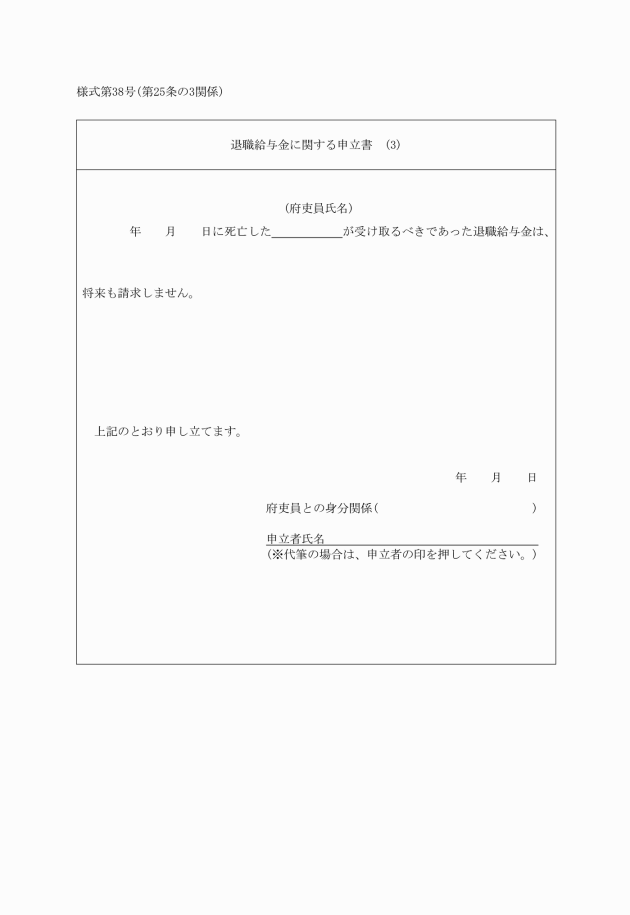

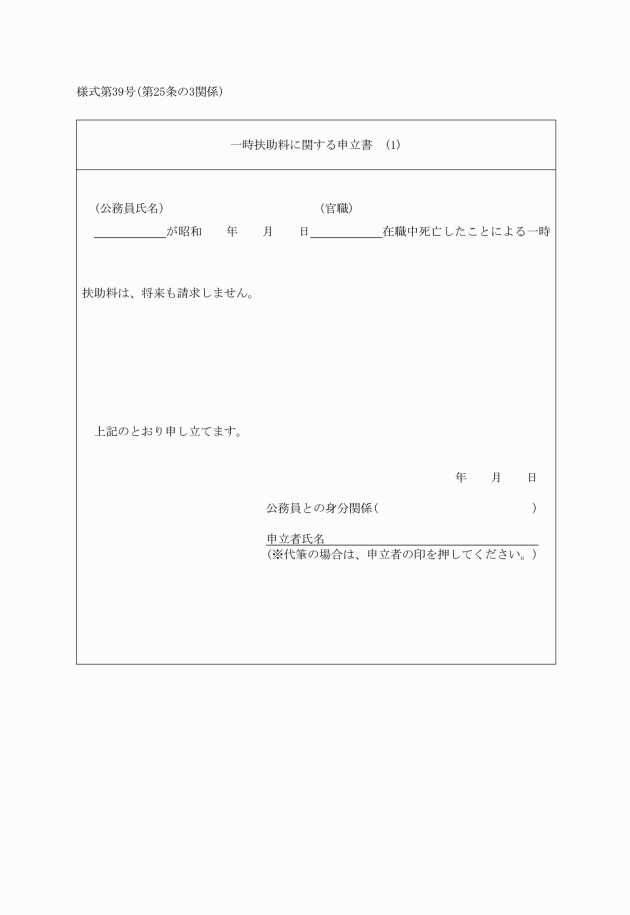

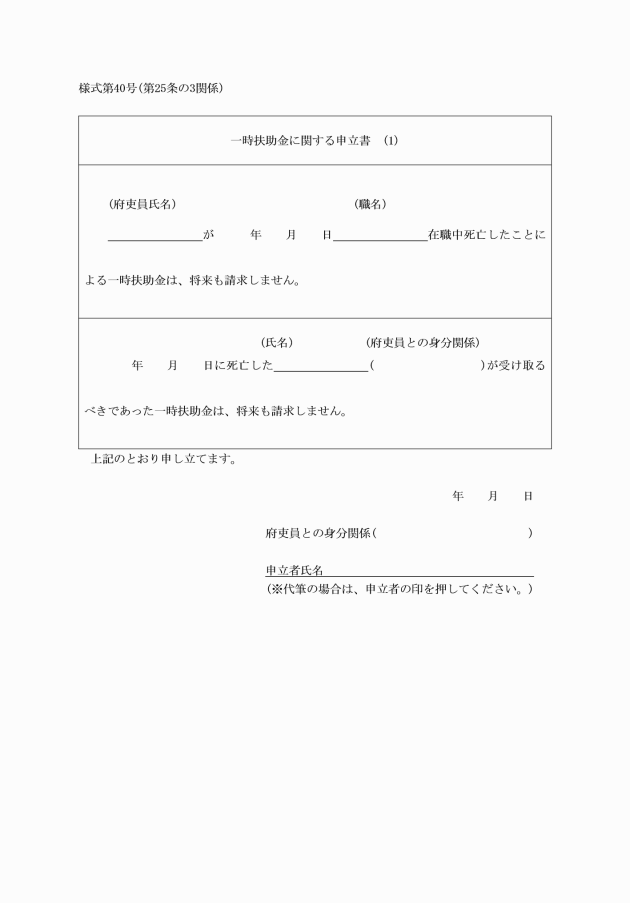

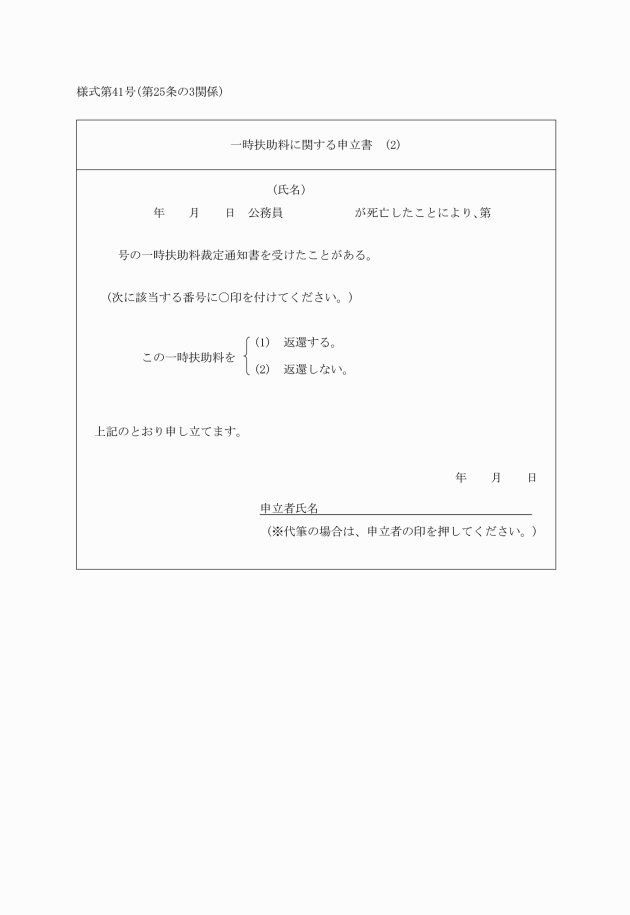

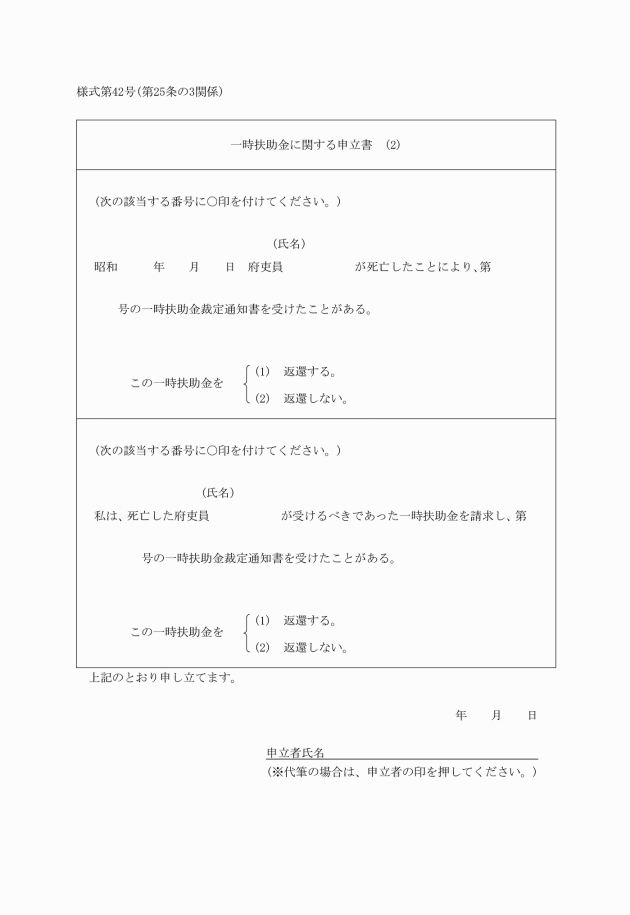

三 昭和二十八年八月一日以後一時恩給(恩給法(大正十二年法律第四十八号。以下「法」という。)第十条ノ二第一項の規定により請求することができる場合に限るものとし、以下この号及び次号において同じ。)若しくは一時扶助料(法第十条ノ二第一項の規定により請求することができる場合に限るものとし、以下この号及び次号において同じ。)又は退職給与金(条例第十二条ノ二の規定により請求することができる場合に限るものとし、以下この号及び次号において同じ。)若しくは一時扶助金(条例第十二条ノ二の規定により請求することができる場合に限るものとし、以下この号及び次号において同じ。)を受ける権利を取得した者で当該一時恩給若しくは一時扶助料又は退職給与金若しくは一時扶助金の請求をしなかったものについては、将来当該一時恩給若しくは一時扶助料又は退職給与金若しくは一時扶助金の請求をしないことを明らかにすることができる様式第三十七号の一時恩給に関する申立書(三)、様式第三十八号の退職給与金に関する申立書(三)、様式第三十九号の一時扶助料に関する申立書(一)及び様式第四十号の一時扶助金に関する申立書(一)

(昭三四規則六五・追加、平一一規則六五・一部改正)

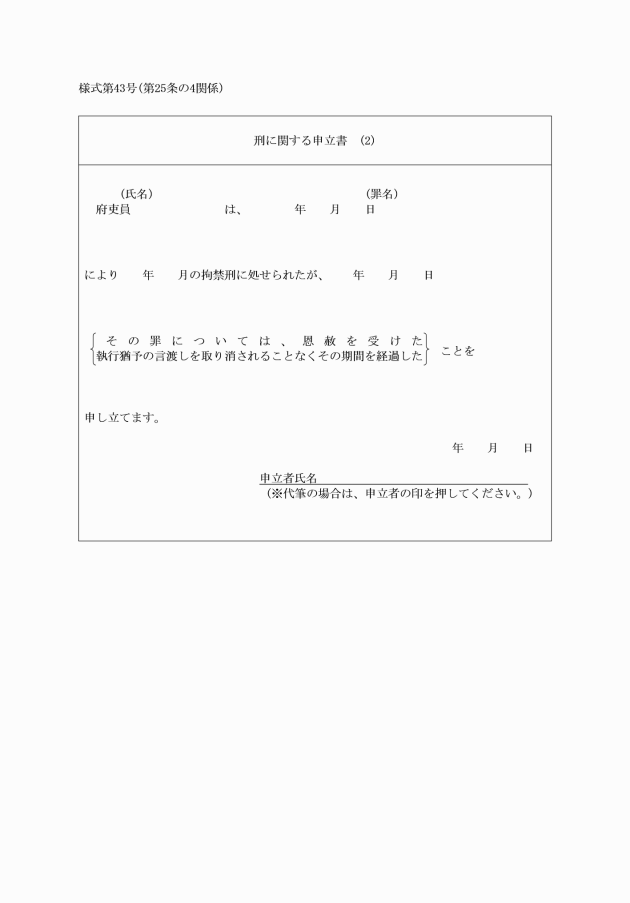

一 府吏員が刑に処せられたことにより退隠料を受ける権利又は資格を失ったこと及びその刑の言渡しの効力が失われたものとされたことを明らかにすることができる様式第四十三号の刑に関する申立書(二)

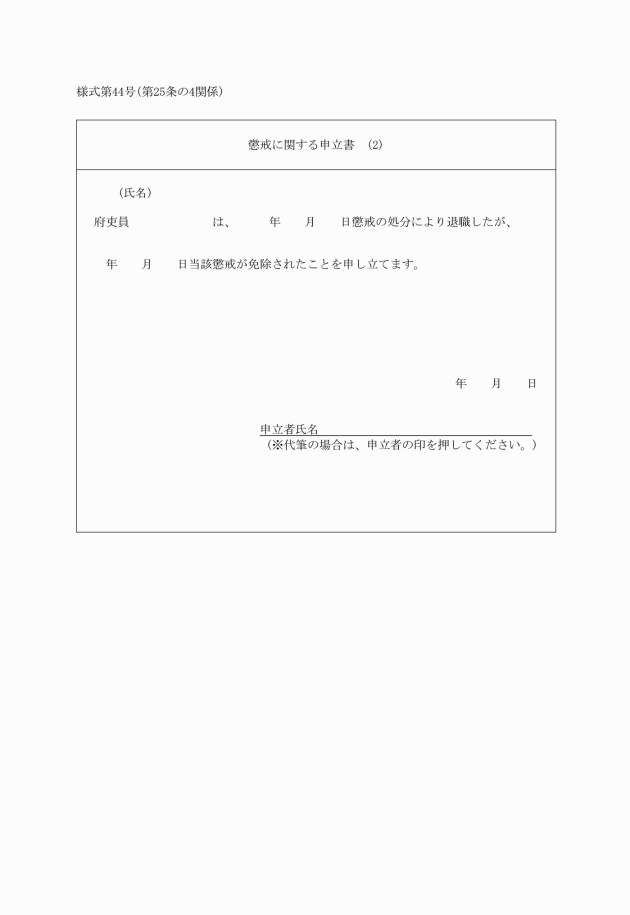

一 府吏員が懲戒処分により退職したことにより退隠料を受ける資格を失ったこと及びその懲戒が免除されたことを明らかにすることができる様式第四十四号の懲戒に関する申立書(二)

(昭三七規則六八・追加、平一一規則六五・一部改正)

(平一一規則六五・一部改正)

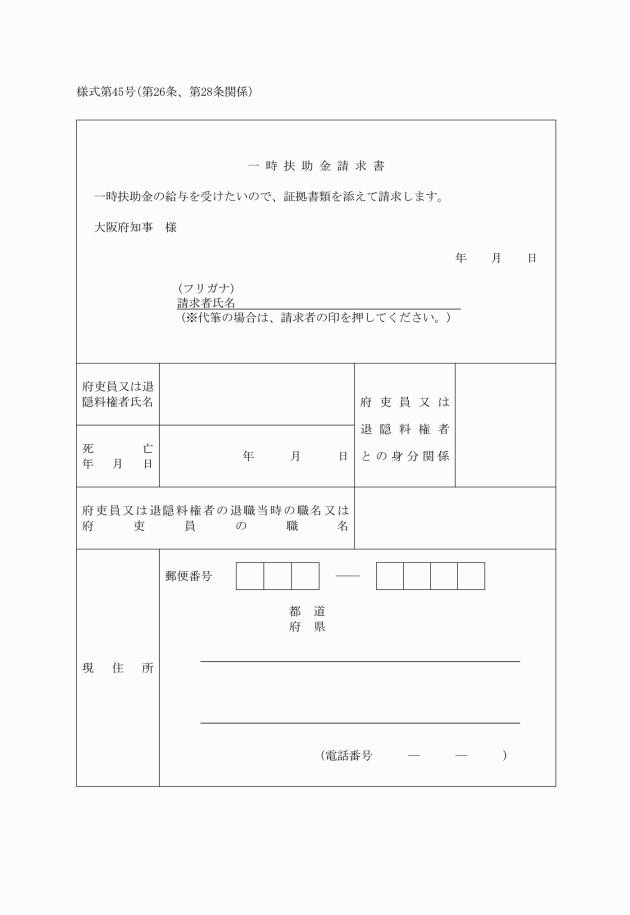

第二十七条 前条の一時扶助金請求書には身体又は精神に障害を有することを証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する市区町村長又はこれに準ずべき者の証明書のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 府吏員がすでに退隠料の裁定を経たときは、その退隠料証書及び請求者の戸籍謄本(府吏員の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)及び請求者が府吏員の死亡当時その府吏員により生計を維持し、又はその府吏員と生計を共にしたことを明らかにすることができる様式第二十七号の遺族扶助料を受けようとする者の生計関係申立書

一 様式第九号の総代者選任届

二 請求者以外の一時扶助金を受けようとする者の戸籍謄本(府吏員死亡当時の一時扶助金を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの)(前項第二号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

三 請求者以外の一時扶助金を受けようとする者が府吏員の死亡当時その府吏員により生計を維持し、又はその府吏員と生計を共にしたことを明らかにすることができる様式第二十七号の遺族扶助料を受けようとする者の生計関係申立書

(昭三四規則六五・昭五六規則一二・平一一規則六五・一部改正)

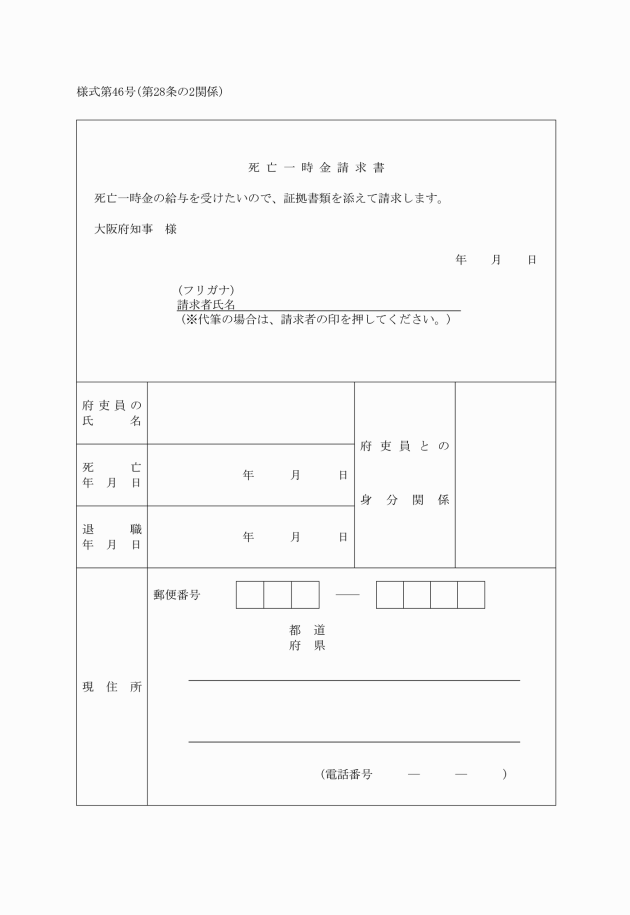

一 様式第五号の在職中の履歴書

二 請求者の戸籍謄本(府吏員死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)

三 請求者が府吏員の死亡当時その府吏員により生計を維持し、又はその府吏員と生計を共にしたことを明らかにすることができる様式第二十七号の遺族扶助料を受けようとする者の生計関係申立書

一 様式第九号の総代者選任届

二 請求者以外の一時扶助金を受けようとする者の戸籍謄本(府吏員死亡当時の一時扶助金を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの)(前項第二号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

三 請求者以外の一時扶助金を受けようとする者が府吏員の死亡当時その府吏員により生計を維持し、又はその府吏員と生計を共にしたことを明らかにすることができる様式第二十七号の遺族扶助料を受けようとする者の生計関係申立書

(平一一規則六五・一部改正)

(昭三七規則三一・追加、平一一規則六五・一部改正)

(未給与退隠料等の請求及び支給の手続)

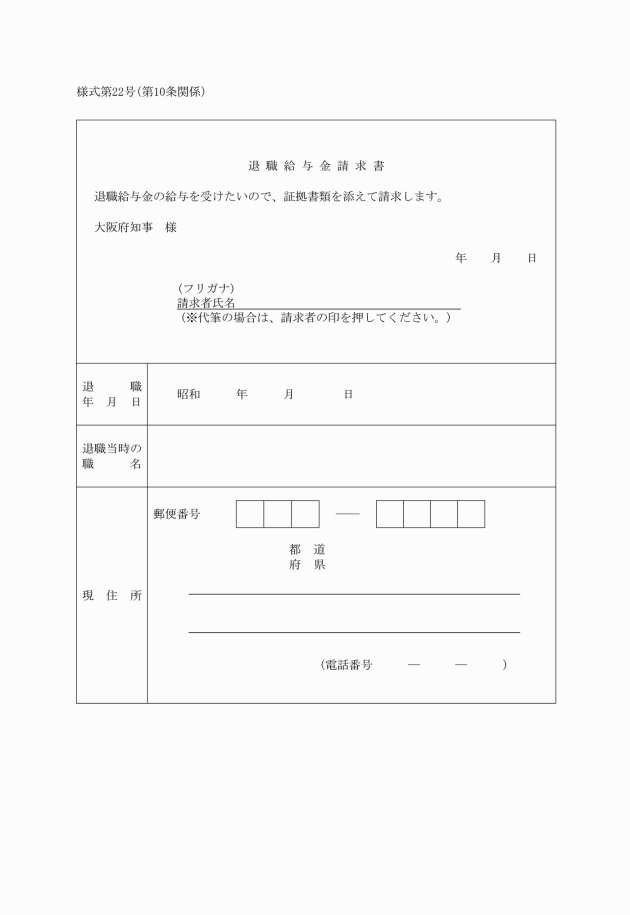

第二十九条 条例第十二条ノ二の規定により退隠料、退職給与金又は遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)を請求する者は、その請求書に次に掲げる書類を添えて、裁定者に提出しなければならない。

一 死亡した退隠料等権者が退隠料等を請求するとすれば添えることを要する書類

二 請求者の戸籍謄本(死亡した退隠料等権者の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)(前号の規定により添えた戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(平一一規則六五・平一七規則一一九・一部改正)

第三十条 退隠料等の請求につき退隠料等の証書を添える場合において、亡失その他の理由によりこれを添えることができないときは、証拠書類を添えてその理由を届け出なければならない。

第二章 退隠料等の裁定

(裁定手続)

第三十一条 裁定者において退隠料等の請求書類を受け付けたときは、これを審査し、請求書類に不備の点がなく、かつ、退隠料等を受ける権利があると認めたときは、年金である退隠料等については退隠料等の証書を、一時金である退隠料等については裁定通知書を請求者に交付しなければならない。

2 裁定者において退隠料等の請求書類に不備の点のあることを認めたときは、相当の期間を定めてその不備を補足させることができる。

3 請求者が前項の期間内に不備の補足をしないとき又は裁定者が退隠料等を受ける権利がないと認めたときは、裁定者は、その請求を却下しなければならない。

(平七規則六・一部改正)

第三十二条 裁定者は、退隠料等の請求書類により証明しようとする事実の一部について十分な心証を得ることができない場合において疑義のない部分の事実のみでもなお退隠料等の給与ができると認めたときは、これを他の部分と切り離し、まずその事実のみに基づき退隠料等の裁定をすることができる。ただし、これによって別種の退隠料等を給与することになる場合は、この限りでない。

(平一一規則六五・一部改正)

第三十三条 権利者において退隠料等の証書又は裁定通知書に誤りのあることを発見したときは、証拠書類を添えてその旨を裁定者に通知しなければならない。

第三十四条 裁定者において退隠料等の証書又は裁定通知書に誤りのあることを認めたときは、訂正のため必要な手続を行い、その日を権利者に通知しなければならない。

(平一一規則六五・一部改正)

第三十五条 裁定者は、審査上必要があると認めたときは、請求者又は申請者に出頭を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

第三章 退隠料等の支給及び受給権存否の調査

(支給)

第三十六条 退隠料等の支給を受けようとする者は、そのつど府が指定する金庫に対し退隠料等の証書又は裁定通知書を提示しなければならない。

(平一一規則六五・一部改正)

第三十七条 年金である退隠料等は、毎年一月、四月、七月、十月の四期において、おのおのその前三月分を支給する。ただし、一月に支給する恩給については、受給者の請求があった場合その前年の十二月においても支給することができる。

2 前支給期に支給すべきであったものは、支給期でない時期においても支給する。

(昭三四規則六五・平一一規則六五・一部改正)

(受給権の調査)

第三十八条 条例第十条の規定による退隠料等受給権存否の調査は、受給者の身分関係の変動の有無について行う。

2 遺族である夫又は成年の子が身体又は精神に障害があり生活資料を得るみちのないことを条件として遺族扶助料を給せられたときは、その者については、前項に規定する事項のほか、特に右の事情の継続の有無を調査する。

(昭三四規則六五・昭五六規則一二・平一一規則六五・一部改正)

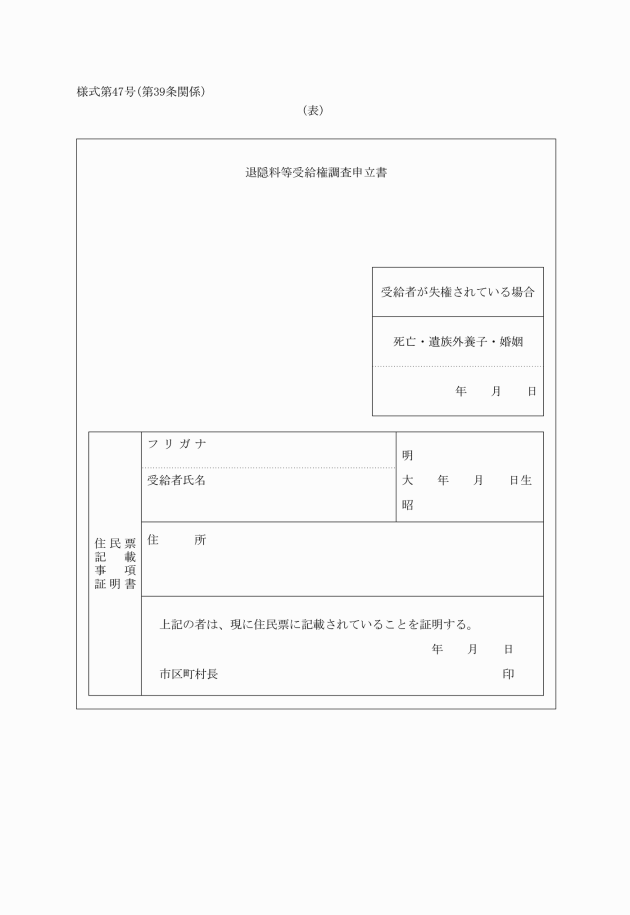

第三十九条 退隠料等の受給者は、次に掲げる区別に従い、調査上必要な書類を裁定者に提出しなければならない。

二 前条第二項の事実を証するためには、身体又は精神に障害を有することを証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する市区町村長又はこれに準ずる者の証明書

2 第一項の書類は、事実が裁定者において明らかな場合又は公の証明がある場合において裁定者がこれを承認したときは、その承認をもってこれに代えることができる。

3 第四十条に規定する書類を提出する月が、退隠料等の裁定を受けた月(証書の日付にある月)の翌月から十二月内にあるときは、その書類を提出することを要しない。

(昭五六規則一二・平元規則四四・平一一規則六五・一部改正)

第四十条 退隠料等の受給者は、前条第一項に規定する書類を毎年七月に提出しなければならない。

(平元規則四四・一部改正)

第四十一条 第三十九条第一項に規定する書類を提出しない場合において受給権の存否について疑いがあるときは、これを提出すべき月の次の支給期以後の退隠料等については、当該書類を提出するまで支給を停止しなければならない。

(平一一規則六五・一部改正)

第四十二条 第三十九条第一項の規定により提出する書類は、これを提出すべき月又はその前三月以内のいずれかの月現在における事項を明らかにすることができるものでなければならない。

第四章 退隠料等の証書の返還及び再交付

(証書の返還)

第四十三条 年金である退隠料等を受ける者が死亡し、又は退隠料等を受ける権利を失った場合において遺族扶助料を受けるべき順位者がないときは、退隠料等の証書を占有する者は、速やかに裁定者に返還しなければならない。

2 前項の場合において亡失その他の理由により退隠料等の証書を返還することができないときは、速やかにその旨を裁定者に届け出なければならない。

(平一一規則六五・一部改正)

(証書の再交付)

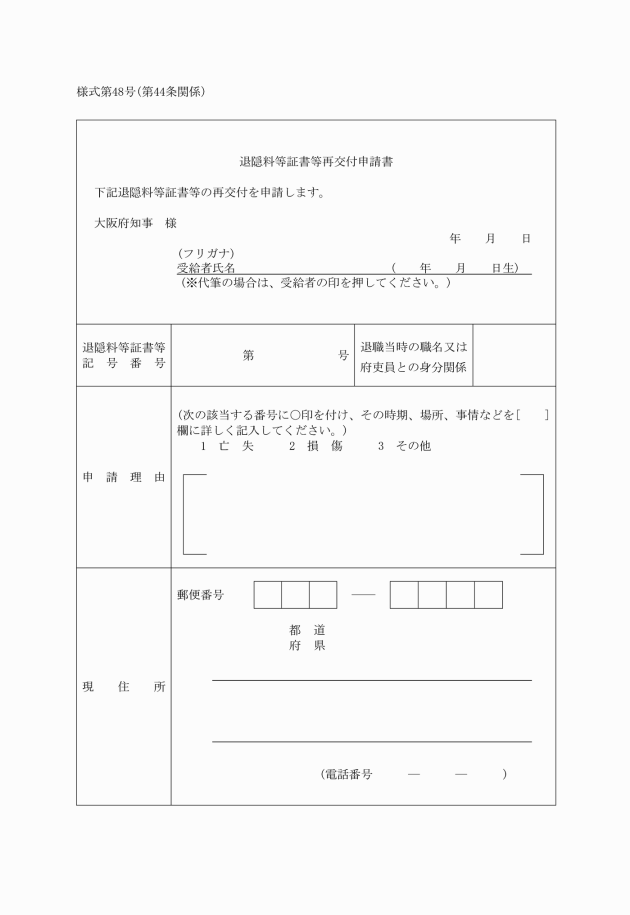

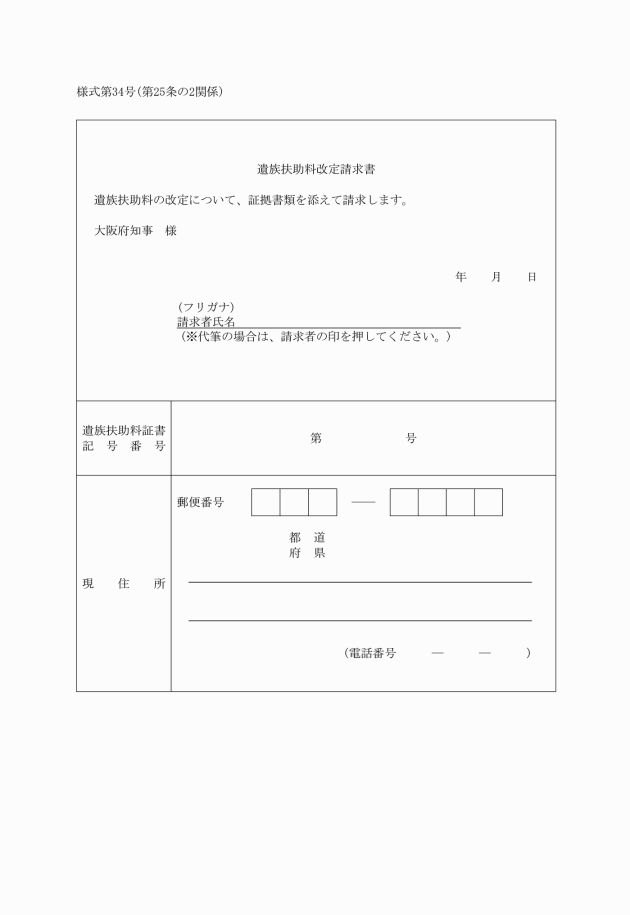

第四十四条 退隠料等の証書又は裁定通知書を亡失し、又はき損したときは、様式第四十八号の退隠料等証書等再交付申請書に証拠書類を添えて、裁定者に再交付を申請することができる。

2 前項の申請があつたときは、裁定者はこれを審査し、退隠料等の証書等を交付する。

(平一一規則六五・一部改正)

第四十五条 退隠料等の証書又は裁定通知書の再交付があったときは、従前の退隠料等の証書又は裁定通知書は、その効力を失う。

2 亡失を理由として退隠料等の証書又は裁定通知書の再交付があった後、従前の退隠料等の証書又は裁定通知書を発見したときは、速やかに裁定者にこれを返還しなければならない。

(平一一規則六五・一部改正)

第五章 雑則

(平一一規則六五・一部改正)

(納付金の徴収)

第四十七条 条例第十五条に規定する納付金は、毎月給料受領の際、これを納付しなければならない。

2 前項の規定により納付すべき金額は、給料の支払をする際、その支払をする吏員がこれを控除しなければならない。

3 転職、休職又は死亡等により過渡給料の返納を要するときは、条例第十五条の規定により控除した納金額を算出した場合に適用される割合をその過渡給料額に乗じた額を返納者において控除しなければならない。

(本籍地変更届)

第四十八条 年金である退隠料等を受ける者が、その本籍地を変更したときは、戸籍抄本を添えて、その旨を裁定者に届け出なければならない。

(現住所変更届)

第四十九条 年金である退隠料等を受ける者が、その現住所を変更したときは、市区町村長の発行する現住(居住)証明書を添えて、速やかに、その旨を裁定者に届け出なければならない。

(平一一規則六五・一部改正)

(氏名変更届)

第五十条 年金である退隠料等を受ける者が、その氏名を変更したときは、退隠料等の証書及び戸籍抄本を添えて、その旨を裁定者に届け出なければならない。

2 前項の場合において裁定者は、退隠料等の証書の氏名を改めた事実を記載した上、これを権利者に返付しなければならない。

(失権届)

第五十一条 年金である退隠料等を受ける者が、国籍を失い、死亡し、条例第三十四条の規定に該当し、退隠料等を受ける権利を失う場合においては、縁故者は、速やかに、その旨を裁定者に届け出なければならない。

(平一一規則六五・一部改正)

附則

1 この規則は、昭和三十三年一月一日から施行する。

2 府吏員退隠料退職給与金及遺族扶助料給与規則(昭和九年大阪府令第十五号)は、廃止する。

3 この規則施行の際現に提出されている請求書、申請書等は、この規則によつて提出されたものとみなす。

附則(昭和三四年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行し、第九条の二、第九条の三、第二十五条の二及び第二十五条の三の改正規定は、昭和三十五年七月一日から適用する。

附則(昭和三六年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び掲出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は掲出されたものとみなす。

附則(昭和三七年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成七年規則第六号)

この規則は、平成七年十月一日から施行する。

附則(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一一年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の府吏員退隠料等条例施行規則の様式により提出されている請求書その他の書類は、改正後の府吏員退隠料等条例施行規則の様式により提出された請求書その他の書類とみなす。

附則(平成一六年規則第六五号)

この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一七年規則第一一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和七年規則第二二号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和七年六月一日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十三条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第十六条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現に第四条の規定による改正前の府吏員退隠料等条例施行規則、第八条の規定による改正前の大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則、第十一条の規定による改正前の大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則、第二十条の規定による改正前の大阪府使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則、第二十一条の規定による改正前の大阪府中央卸売市場業務規程施行規則又は第二十五条の規定による改正前の大阪府建築士法施行細則(以下これらを「旧規則等」という。)の様式により提出されている申立書その他の書類は、第四条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例施行規則、第八条の規定による改正後の大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則、第十一条の規定による改正後の大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則、第二十条の規定による改正後の大阪府使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則、第二十一条の規定による改正後の大阪府中央卸売市場業務規程施行規則又は第二十五条の規定による改正後の大阪府建築士法施行細則(以下これらを「新規則等」という。)の様式により提出されたものとみなす。

5 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改、平17規則119・一部改正)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

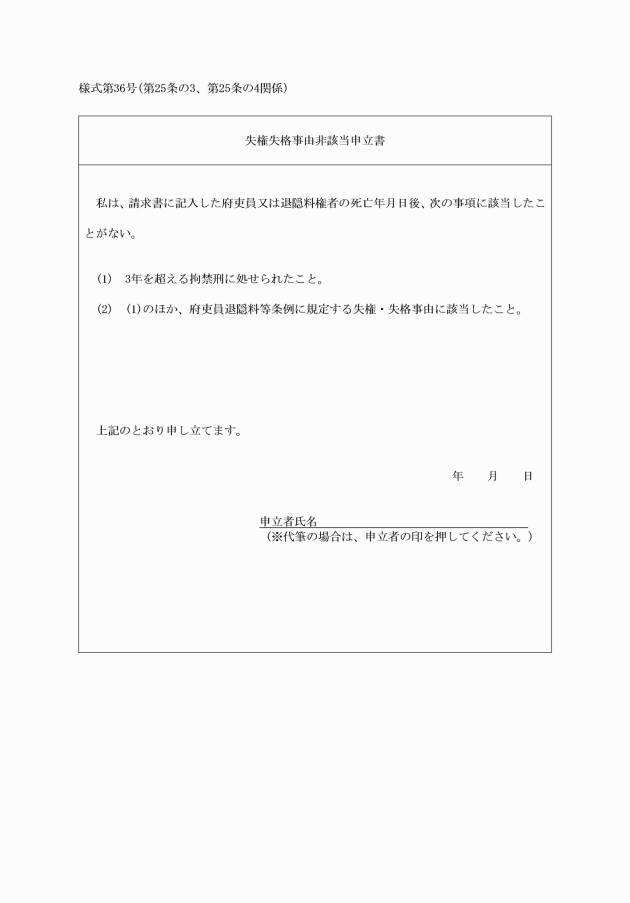

(平11規則65・全改、令7規則22・一部改正)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改、令7規則22・一部改正)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・全改)

(平11規則65・追加)

(平11規則65・追加)

(平11規則65・追加)

(平11規則65・追加)

(平11規則65・追加、令7規則22・一部改正)

(平11規則65・追加、令7規則22・一部改正)

(平11規則65・追加)

(平11規則65・追加)

(平11規則65・追加)

(平11規則65・追加)

(平11規則65・追加)

(平11規則65・追加)

(平11規則65・追加、令7規則22・一部改正)

(平11規則65・追加)

(平11規則65・追加)

(平11規則65・追加)

(平11規則65・追加、平16規則65・一部改正)

(平11規則65・追加)