○大阪府道路交通規則

昭和35年12月20日

大阪府公安委員会規則第9号

大阪府道路交通規則を次のように定める。

大阪府道路交通規則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(昭41公委規則2・一部改正)

(交通規制の効力の始期等)

第2条 法第4条第1項に規定する交通規制の効力は、信号機についてはその作動を開始した時に、道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)についてはこれを設置した時に発生する。

2 前項の交通規制の効力は、信号機についてはその作動を停止した時に、道路標識等についてはこれを撤去した時に消滅する。

3 道路標識等について、一時的に交通規制の効力を停止させる場合は、これを撤去し、又は被覆するものとする。

(平8公委規則2・全改)

(道路標識等による交通規制の対象から除く車両)

第2条の2 法第4条第2項の規定により道路標識等による交通規制(次の各号に掲げるものを除く。)の対象から除く車両は、警衛列自動車とする。

(1) 法第21条第2項第3号の軌道敷内通行可の規制

(2) 法第22条第1項の最高速度の規制(高速自動車国道の本線車道(令第27条の2に規定する本線車道を除く。)にあっては100キロメートル毎時を、その他の道路にあっては60キロメートル毎時を超えるものに限る。)

(3) 法第46条の停車可の規制及び駐車可の規制

(平23公委規則1・全改)

(最高速度の規制の対象から除く車両)

第2条の3 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第22条第1項の最高速度の規制(前条第2号に掲げる最高速度の規制を除く。)の対象から除く車両は、専ら交通の取締りに従事する自動車とする。

(平8公委規則2・追加、平23公委規則1・一部改正)

(通行禁止の規制の対象から除く車両)

第2条の4 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第8条第1項の車両の通行禁止の規制及び法第9条の歩行者用道路の車両の通行禁止の規制(踏切区間のみの通行止め、高さ制限、一方通行及び指定方向外進行禁止の規制を除く。)の対象から除く車両は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 人命救助(傷病者を緊急に医療機関その他の場所へ搬送する場合を含む。)、災害救助、水防活動、消火活動その他防災活動のため使用中の車両で緊急やむを得ない理由があるもの

(2) 警護列自動車

(3) 犯罪の鎮圧、被疑者の逮捕、犯罪現場への臨場、交通の取締り、警備実施又は警らに使用中の車両及びこれらに随伴する車両

(4) 犯罪の予防、捜査その他の警察責務遂行のために使用中の車両及び警察以外の捜査機関が捜査に使用中の車両でやむを得ない理由のあるもの並びにこれらに随伴する車両

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第1項又は第201条の11第3項に規定する選挙運動用又は政治活動用の自動車で当該目的のため使用中のもの

(6) 令第14条の2に規定する道路維持作業用自動車で当該用務に使用中のもの

(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第6条の2又は第7条の規定による一般廃棄物(事業者が自ら運搬するもの又は再生利用を目的とするものを除く。以下同じ。)の収集のため使用される車両で当該用務に使用中のもの。ただし、次に掲げるもの(以下「普通自動車等」という。)を道路標識により禁止の対象としている場合は、大型自動車、特定中型自動車(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第1規制標識の部分大型貨物自動車等通行止めの項に規定する特定中型自動車をいう。以下同じ。)及び大型特殊自動車を除く。

ア 車両

イ 自動車

ウ 普通自動車、普通乗用自動車及び自家用普通乗用自動車

エ 準中型自動車、準中型乗用自動車及び自家用準中型乗用自動車

オ 中型自動車、中型乗用自動車及び自家用中型乗用自動車(特定中型自動車を除く。)

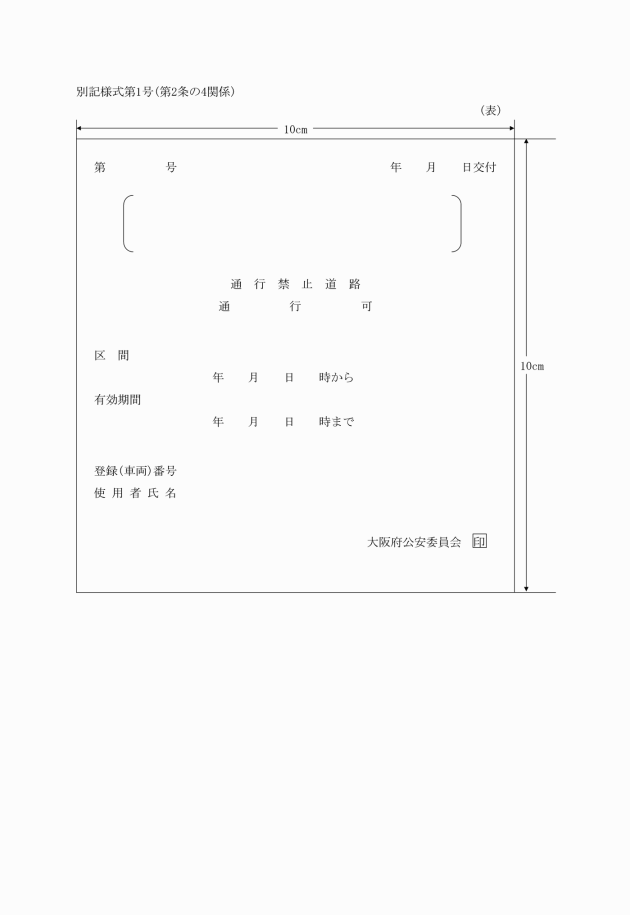

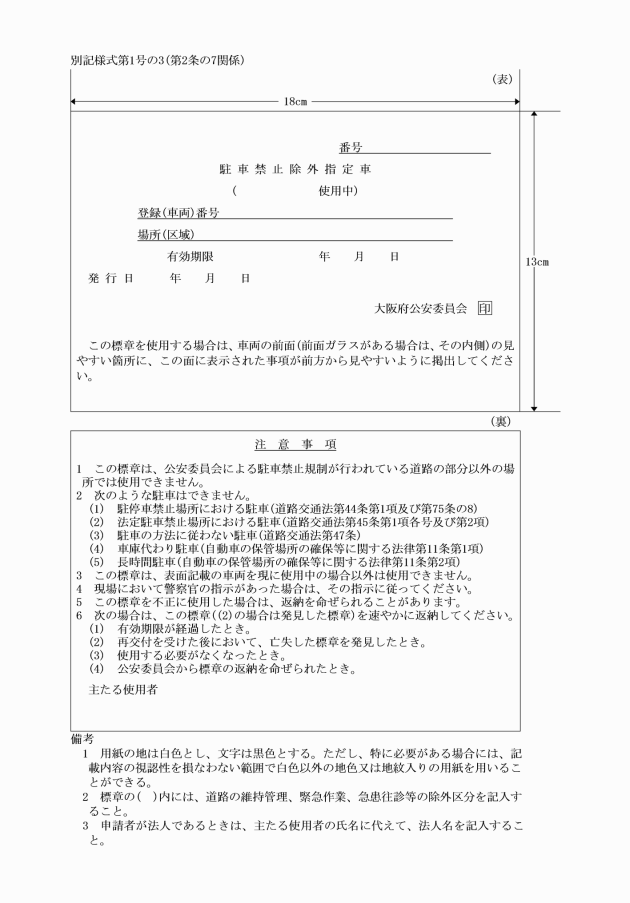

(8) 次に掲げる車両で大阪府公安委員会(以下「公安委員会」という。)が交付する別記様式第1号の標章を掲出しているもの。ただし、通行禁止に係る区間を通行することがやむを得ないものに限る。

ア 死者の運搬又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定める感染症の患者の搬送、発生を予防する活動又はまん延を防止する活動のため使用される車両で当該用務に使用中のもの

イ 道路の破損若しくは欠壊又は通信、電話、電気、ガス、水道、工業用水道、下水道若しくは鉄軌道の動力車の故障若しくは破損により緊急修復を要する工事又は作業のため使用中の車両

ウ テレビ電源車、テレビ中継車、レントゲン車、健康診断用車又は採血車で当該用務に使用中のもの

エ 郵便法(昭和22年法律第165号)第14条に規定する郵便物の集配又は電報の配達のため使用される車両で当該用務に使用中のもの。ただし、禁止する車両の対象を道路標識により普通自動車等としている場合は、車両の幅が1.48メートル以下のものに限る。

オ 裁判所の執行官が裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務のため使用中の車両

カ 公共機関又は公共機関の委託を受けた法人が当該用務に使用中の車両

(平8公委規則2・追加、平10公委規則5・平11公委規則4・平19公委規則12・平19公委規則16・平19公委規則19・平29公委規則3・令5公委規則17・一部改正)

(平9公委規則12・追加)

(1) 路線バス及び令第26条の3第1項の規定による通学通園バスで当該用務に使用中のもの

(2) 大型自動車(乗車定員が30人未満のものに限る。)及び特定中型自動車であって、専ら人を運搬する構造のもの

(3) 大型特殊自動車で車両総重量が8,000キログラム未満のもの

(平8公委規則2・追加、平19公委規則12・一部改正)

(指定通行区分等の規制の対象から除く車両)

第2条の6 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第8条第1項の指定方向外進行禁止のうち右折禁止、法第25条の2第2項の横断等の禁止、法第26条の2第3項の進路変更の禁止及び法第35条第1項の指定通行区分の規制の対象から除く車両は、路線バスとする。

(平8公委規則2・追加、平9公委規則12・一部改正)

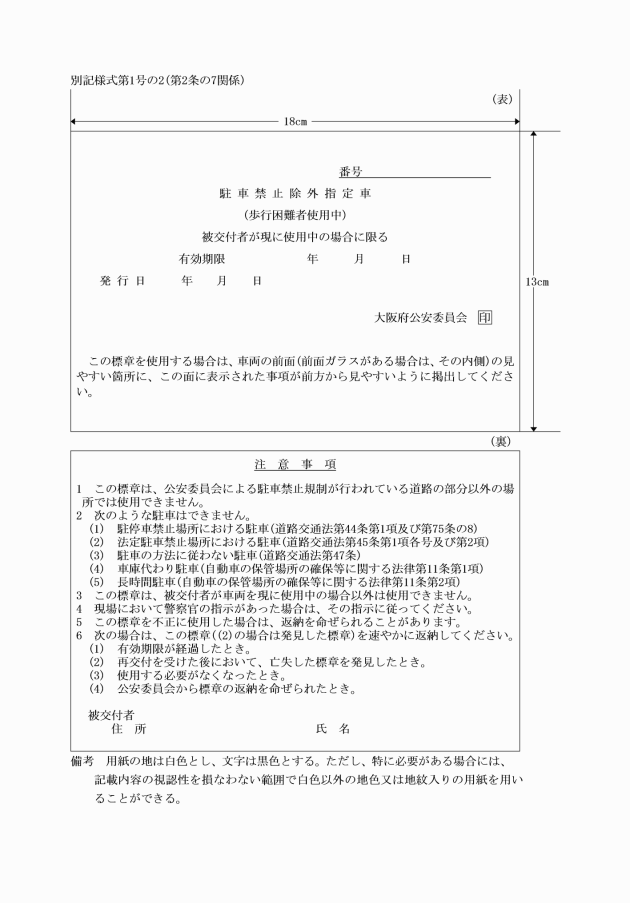

(駐車禁止の規制等の対象から除く車両)

第2条の7 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第44条第1項の停車及び駐車禁止の規制(以下「駐停車禁止」という。)並びに法第45条第1項の駐車禁止の規制の対象から除く車両は、タクシー乗り場において客を待ち、又は客を乗せるため駐車し、若しくは停車するタクシーとする。

2 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第44条第1項の駐停車禁止、法第45条第1項の駐車禁止の規制並びに法第49条の3第2項から第4項まで及び第49条の4の時間制限駐車区間における駐車の規制等(以下「時間制限駐車規制」という。)の対象から除く車両は、令第13条第1項各号に掲げる自動車で当該用務に使用中のものとする。

3 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第45条第1項の駐車禁止の規制並びに法第49条の3第2項及び第4項並びに第49条の4の時間制限駐車規制の対象から除く車両は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 人命救助(傷病者を緊急に医療機関その他の場所に搬送し、これを引き継ぐまでの間を含む。)、災害救助、水防活動、消火活動その他防災活動のため使用中の車両で緊急やむを得ない理由があるもの

(2) 警護列自動車

(3) 犯罪の鎮圧、被疑者の逮捕、犯罪の捜査、交通の取締り、警備活動その他の警察責務遂行のため使用中の車両及びこれに随伴する車両並びに警察責務遂行のため現に停止を求められている車両

(4) 警察以外の捜査機関が捜査に使用中の車両

(5) 公職選挙法第141条第1項又は第201条の11第3項に規定する選挙運動用又は政治活動用の自動車で街頭演説又は街頭政談演説に使用中のもの

(6) 令第14条の2に規定する道路維持作業用自動車で当該用務に使用中のもの

(7) 廃棄物処理法第6条の2又は第7条の規定による一般廃棄物の収集のため使用される車両で当該用務に使用中のもの

イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表第3の左欄に掲げる障害(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を除く。)を有し、かつ、歩行が困難なもの

ウ 療育手帳(知的障害のある児童及び18歳以上の知的障害者の福祉に資するために都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長が交付する手帳をいう。)の交付を受けている者で、重度の障害の判定を受けているもの

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級が1級のもの

オ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)第14表に定める色素性乾皮症である者

(9) 次に掲げる車両で公安委員会が交付する別記様式第1号の3の標章を掲出しているもの

ア 死者の運搬又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第1項に定める感染症の患者の搬送、発生を予防する活動又はまん延を防止する活動のため使用される車両で当該用務に使用中のもの

イ 道路及び河川の維持管理のため使用中の車両

ウ 信号機、道路標識等、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備の設置若しくは維持管理のため使用中の車両

エ 通信、電話、電気、ガス、水道、工業用水道、下水道又は鉄軌道の動力車の故障若しくは破損により緊急修復を要する工事又は作業のため使用中の車両

オ 緊急取材のため報道機関が使用中の車両

カ 大阪府、大阪府下の市町村又は大阪府歯科医師会等が所有している往診歯科診療器材を搭載している車両で往診に使用中のもの及び大阪府知事又は大阪府下の市町村長と大阪府歯科医師会長との訪問診療に関する委託又は委嘱に基づき大阪府歯科医師会等から指定された歯科医師が往診に使用中の車両

キ 急を要する傷病者を往診するため医師が使用中の車両

ク 保健師、看護師又は准看護師が医師の指示を受け、直ちに患者宅等を緊急に訪問し、看護を行うために使用中の車両

ケ 助産師が直ちに妊婦宅等を緊急に訪問し、助産等を行うために使用中の車両

コ 法第51条の12第1項に規定する放置車両確認機関が法第51条の8第1項に規定する確認事務のため使用中の車両

サ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に定める児童虐待を受けた児童の一時保護並びに児童虐待が行われているおそれがあると認めるときの児童の住所又は居所への立入り及び調査又は質問のため使用中の車両で緊急やむを得ない理由があるもの

シ 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第2項の規定により犬の捕獲を行うため使用中の車両

ス 郵便法第14条に規定する郵便物の集配又は電報の配達に使用される車両で当該用務に使用中のもの

セ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として自動車登録ファイルへの登録又は軽自動車検査ファイルへの記録がなされた車両で、現に歩行困難な者の輸送に使用中のもの

ソ 裁判所の執行官が裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務のため使用中の車両

(平8公委規則2・追加、平10公委規則5・平11公委規則4・平18公委規則4・平18公委規則14・平19公委規則16・平19公委規則19・平22公委規則7・平24公委規則4・平27公委規則3・令2公委規則8・令5公委規則12・令5公委規則17・令7公委規則13・一部改正)

(2) 前条第3項第8号に規定する標章に係る申請 次に掲げる申請書を提出する者の区分に応じ、それぞれに定める書類

ア 歩行困難者等本人 前条第3項第8号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面又はその写し

イ 歩行困難者等の代理人 前条第3項第8号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面及び歩行困難者等の住民票の写し(申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)又はこれらの写し

(1) 第2条の4第8号に規定する標章 当該除外に係る通行禁止区間を通行するときに限り、車両の前面の見やすい箇所に掲出すること。

(1) 警察官の指示を受けたときは、これに従うこと。

(2) 標章を交付された目的以外に使用しないこと。

(3) 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(1) 標章の有効期間が満了し、又は有効期限が経過したとき。

(2) 標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見したとき。

(3) 標章を使用する必要がなくなったとき。

(4) 前項の規定により標章の返納を命ぜられたとき。

(平8公委規則2・追加、平10公委規則5・平19公委規則16・平25公委規則6・平28公委規則1・令5公委規則17・令7公委規則13・一部改正)

(署長への委任)

第3条 法第5条第1項の規定により署長に委任する交通規制は、令第3条の2第1項に規定する交通規制とする。

(平27公委規則16・全改、令7公委規則13・一部改正)

(信号に用いる燈火)

第4条 令第5条第1項に規定する警察官等の燈火による信号に用いる燈火の色及び光度は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 色 赤色

(2) 光度 100メートルの距離から確認できるもの

(昭46公委規則12・全改)

(署長の通行許可)

第4条の2 令第6条第3号の公安委員会が定める事情は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該道路に沿って、当該車両の営業所、荷扱所その他貨物の集配先を有するもので、当該道路を規制時間内に通行することがやむを得ないもの

(2) 通勤、通学、通園、修学旅行、遠足等のため、大型自動車及び特定中型自動車であって、専ら人を運搬する構造のもので、当該道路又は当該道路に沿った学校、保育所等の施設においてやむを得ず乗降させる必要のあるもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は社会の慣習上やむを得ないもの

2 法第8条第2項の規定による署長の許可を受け、当該許可に係る通行禁止区間を通行する者は、警察官から施行規則第5条に規定する通行禁止道路通行許可証(以下「通行許可証」という。)の提示を求められたとき又は当該通行禁止区間における交通の安全と円滑を確保するための必要な指示を受けたときは、これに従わなければならない。

3 通行許可証の再交付を受けた者は、再交付を受けた後において亡失した通行許可証を発見したときは、速やかに発見した通行許可証の交付を受けた署長に返納しなければならない。

(昭46公委規則12・全改、昭50公委規則5・平8公委規則2・平9公委規則12・平19公委規則12・平19公委規則16・令5公委規則17・一部改正)

第2章 車両及び路面電車の交通方法等

第5条から第7条まで 削除

(昭41公委規則2)

(署長の駐車許可)

第8条 署長は、申請に係る車両の駐車が次のいずれにも該当するときは、法第45条第1項ただし書に規定する許可を行うものとする。ただし、法第77条第1項に規定する道路使用に該当する場合を除く。

(1) 交通に危険を生じさせ、又は交通を著しく阻害する時間帯でなく、かつ、用務を達成するため必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

(2) 法第45条第1項の規定により車両の駐車が禁止されている場所(当該車両が放置車両となる場合は、同項各号に掲げる場所を除く。)で、当該場所に駐車することにより、交通に危険を生じさせ、又は交通を著しく阻害するものでないこと。

(3) 当該申請車両以外の交通手段を利用すること、又は駐車可能な場所に駐車することでは、用務を達成することが著しく困難と認められること。

(4) 次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれもが存在せず、又はこれらの利用が困難であると認められること。

ア 大きさ、長さ若しくは重量が相当程度の貨物を積卸し、又は身体の障害その他の理由により移動することが困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近

イ その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内

2 署長は、申請に係る車両の駐車が次のいずれにも該当するときは、法第49条の5に規定する許可を行うものとする。ただし、法第77条第1項に規定する道路使用に該当する場合を除く。

(1) 用務を達成するため必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

(2) 交通に危険を生じさせ、若しくは交通を著しく阻害し、又は当該時間制限駐車区間を利用する他の車両を著しく妨害する駐車場所及び駐車方法でないこと。

(3) 当該申請車両以外の交通手段を利用すること、又は駐車可能な場所に駐車することでは、用務を達成することが著しく困難と認められること。

(4) 用務先からおおむね100メートル以内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれもが存在せず、又はこれらの利用が困難であると認められること。ただし、大きさ、長さ若しくは重量が相当程度の貨物を積卸し、又は身体の障害その他の理由により移動することが困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両を除く。

3 第1項又は第2項の許可を受けようとする者は、別記様式第1号の11の駐車許可申請書に図面(当該申請に係る駐車の場所及び方法を示したもの)を添付して当該場所を管轄する署長に提出しなければならない。ただし、緊急を要し、当該駐車許可申請書を提出するいとまがない場合で、署長がやむを得ない理由があると認めるときは、電話又はファクシミリ装置による送信により許可を申請することができる。

4 前項において、用務の性質上、許可を受けようとする駐車の場所が、大阪府内の複数の警察署の管轄区域にわたる場合、申請書は当該複数の警察署のうち1の警察署に提出すれば足りる。

5 第3項の駐車許可申請書を提出するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、署長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 当該申請に係る車両の自動車検査証、その写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面

(2) 当該申請に係る理由を疎明する書面又はその写し

(3) 許可を受けようとする車両の駐車場所及びその周辺の見取図

6 第1項又は第2項に規定する許可を受けた者は、当該許可により交付を受けた駐車許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合で、当該駐車許可証の再交付の申請を行うときは、別記様式第1号の12の駐車許可証再交付申請書を署長に提出することにより行うものとする。

7 第1項又は第2項に規定する許可を受けた者は、当該許可により交付を受けた駐車許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに別記様式第1号の13の駐車許可証記載事項変更届に記載事項の変更が生じたことを証する書面を添付して署長に提出することにより行うものとする。

9 署長は、第1項又は第2項の許可をするときは、別記様式第1号の11の駐車許可証を交付するものとする。ただし、第3項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

10 前項の駐車許可証は、当該許可に係る駐車場所に駐車するときに限り、車両の前面(前面ガラスがある場合は、その内側)の見やすい箇所に駐車許可証であることが表示された面が前方から見やすいように掲出しなければならない。

(1) 駐車許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 駐車許可証の再交付を受けた後において亡失した駐車許可証を発見したとき。

(3) 駐車許可証を使用する必要がなくなったとき。

(4) 駐車許可証に係る許可を取り消されたとき。

(平8公委規則2・全改、平10公委規則5・平13公委規則6・平14公委規則16・平18公委規則4・平18公委規則14・平19公委規則16・平20公委規則14・平22公委規則7・平25公委規則6・令7公委規則13・一部改正)

第9条 削除

(令5公委規則17)

(軽車両が道路を通行する場合の灯火)

第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

(2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる橙色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

(昭46公委規則12・昭53公委規則17・平11公委規則4・平21公委規則16・一部改正)

(自動車の積載物の高さ制限)

第10条の2 令第22条第3号ハの公安委員会が定める自動車は、別表第4に掲げる道路を通行する自動車とし、同号ハの公安委員会が定める高さは、4.1メートルとする。

(平16公委規則2・追加、平19公委規則16・一部改正)

(軽車両の乗車又は積載の制限)

第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物(積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 2輪の自転車の乗車人員は1人を、3輪以上の自転車の乗車人員はその乗車装置(幼児用座席を除く。)に応じた人員を超えないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 16歳以上の運転者が未就学児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させる場合

イ 16歳以上の運転者が未就学児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合

ウ 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合(イに該当する場合を除く。)

エ 運転者以外の者1人をタンデム車(運転者及び運転者以外の者1人のための乗車装置を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた2輪の自転車をいう。)に乗車させる場合

(2) 自転車以外の軽車両の乗車人員は、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。

(3) 積載物の重量は、積載装置を備える自転車にあっては30キログラムを、自転車により牽引されるリヤカーにあっては120キログラムをそれぞれ超えないこと。

(4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。

ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの

イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの

ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの

(5) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。

ア 積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。

イ 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。

(平21公委規則16・全改、平28公委規則11・令2公委規則5・令2公委規則8・一部改正)

(自動車以外の車両の牽引制限)

第12条 法第60条の規定により自動車以外の車両(トロリーバスを除く。)の運転者は、他の車両を牽引してはならない。ただし、牽引するための装置を有する原動機付自転車又は自転車により、牽引されるための装置を有する車両1台を牽引するときは、この限りでない。

(昭46公委規則12・全改、平27公委規則1・令5公委規則17・一部改正)

(運転者の遵守事項)

第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

(2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。

(3) げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。

(4) 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。

(5) 勾配区間が長く、かつ、勾配の急な下り坂を通行するときは、その直前において、ハンドル、ブレーキその他の装置を検査しその性能を確認すること。

(6) 積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。

(7) またがり式座席のある大型自動二輪車又は普通自動二輪車にまたがらずに乗車させて運転しないこと。

(8) 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第77条第1項の規定による署長の許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験において使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

(9) 道路運送車両法による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し又は反射するための物を取り付け又は付着させて、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については0.050リットル以下、定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。

(昭41公委規則2・昭42公委規則10・昭46公委規則12・昭53公委規則17・平11公委規則1・平13公委規則14・平19公委規則12・平20公委規則18・平21公委規則14・平27公委規則16・平29公委規則3・令6公委規則12・一部改正)

第2章の2 安全運転管理者等

(平28公委規則1・全改)

(安全運転管理者等の選任等の届出)

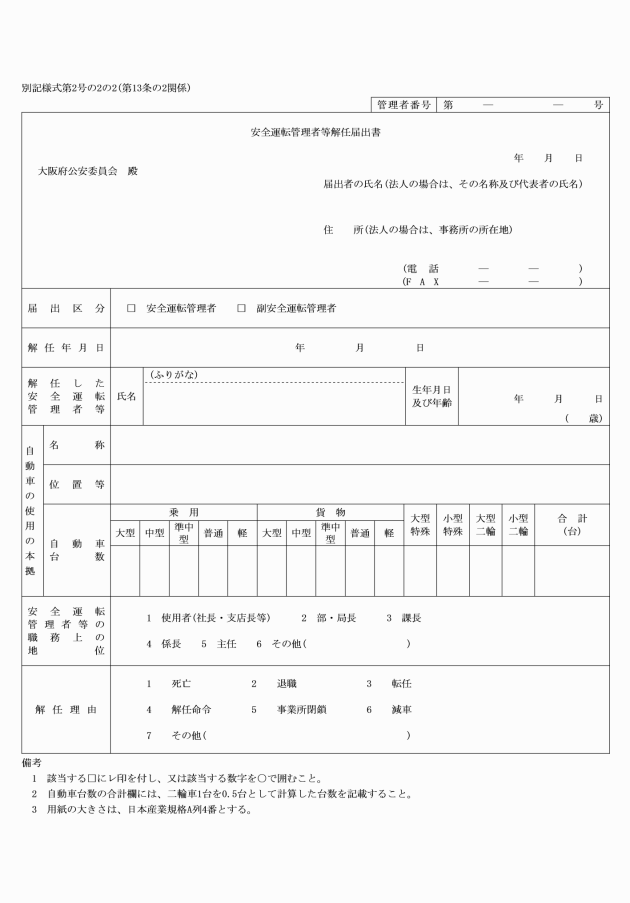

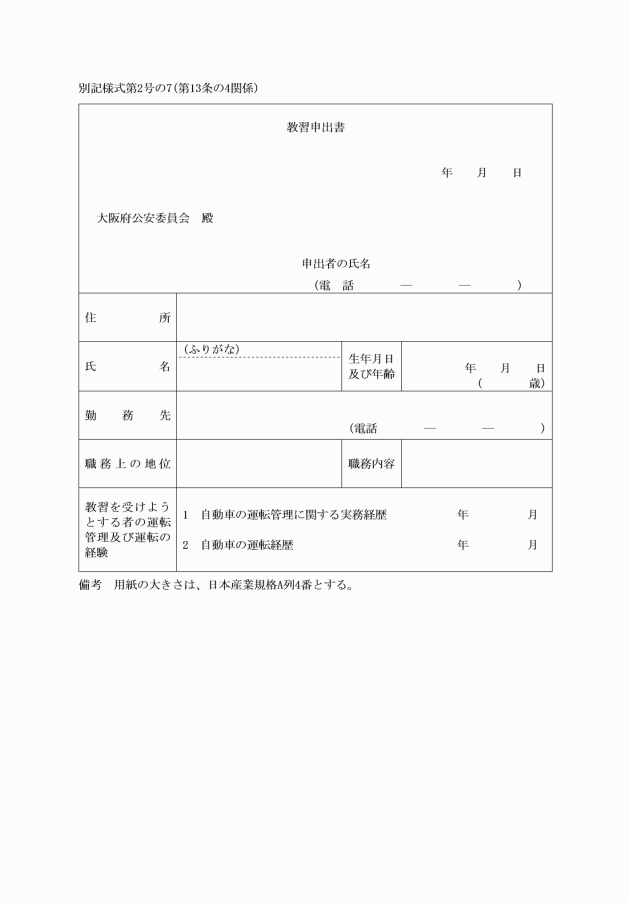

第13条の2 法第74条の3第5項の規定による安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任の届出は、別記様式第2号の2の安全運転管理者等選任届出書を自動車の使用の本拠の位置を管轄する署長を経由して公安委員会に提出して行うものとする。

(1) 住民票の写し(届出の日前3月以内に作成されたものに限る。)又は運転経歴証明書等、申請者が本人であることを確認するに足りる顔写真、住所、氏名及び生年月日が記載された官公庁、会社等が発行する身分証明書の写し(以下第13条の5第2項において「住民票の写し等」という。)

(3) 副安全運転管理者に係る届出である場合は、自動車の運転の管理に関する実務経歴を証明するもの、自動車の運転の経験の期間を証明するもの又は第13条の5第3項の規定により交付された副安全運転管理者に係る資格認定書の写し

(4) 届出に係る安全運転管理者等が現に運転免許を受けている場合は、運転免許証等、申請者が本人であることを確認するに足りる顔写真、住所、氏名及び生年月日が記載された官公庁、会社等が発行する身分証明書の写し並びに運転記録証明書(自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)別記様式第3。届出の日前1月以内に作成された過去3年間又は5年間の記録に係るものに限る。)

3 法第74条の3第5項の規定による安全運転管理者等の解任の届出は、別記様式第2号の2の2の安全運転管理者等解任届出書を自動車の使用の本拠の位置を管轄する署長を経由して公安委員会に提出して行うものとする。

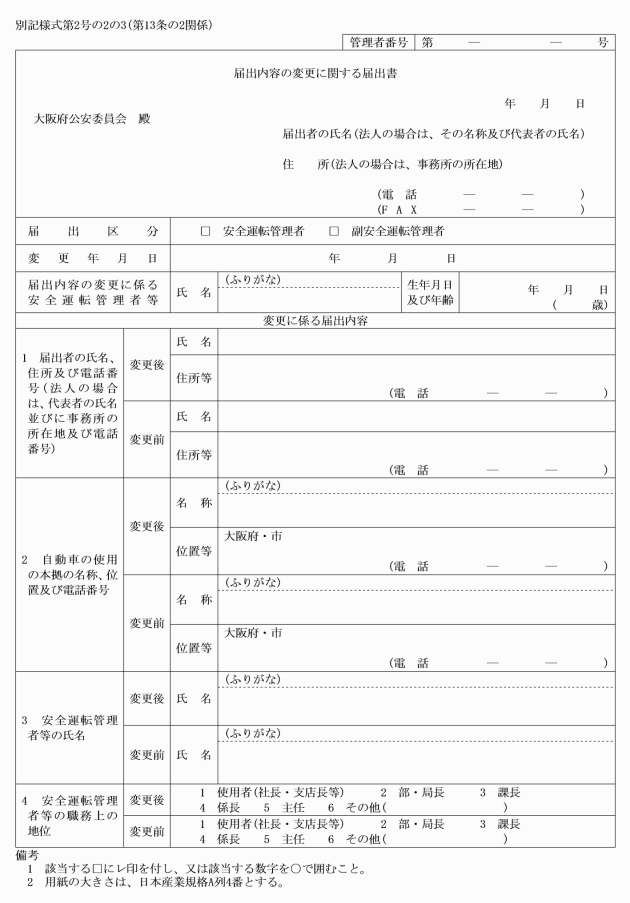

4 第1項に規定する届出をした自動車の使用者は、当該届出に係る次の各号に掲げる事項のいずれかに変更があった場合は、変更があった日から15日以内に別記様式第2号の2の3の届出内容の変更に関する届出書(第3号の変更に係る届出の場合にあっては、併せて変更の事実を証明する書類又はその写し)を自動車の使用の本拠の位置を管轄する署長を経由して公安委員会に提出するものとする。

(1) 届出者の氏名、住所及び電話番号(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地及び電話番号)

(2) 自動車の使用の本拠の名称、位置及び電話番号

(3) 安全運転管理者等の氏名

(4) 安全運転管理者等の職務上の地位

(平28公委規則1・全改、令4公委規則3・令7公委規則5・一部改正)

(安全運転管理者等の解任命令)

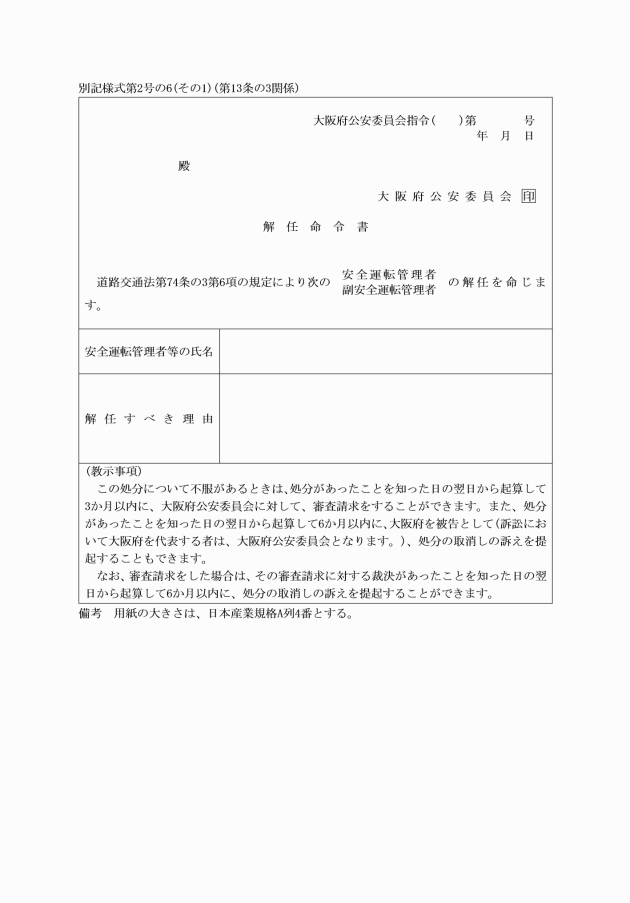

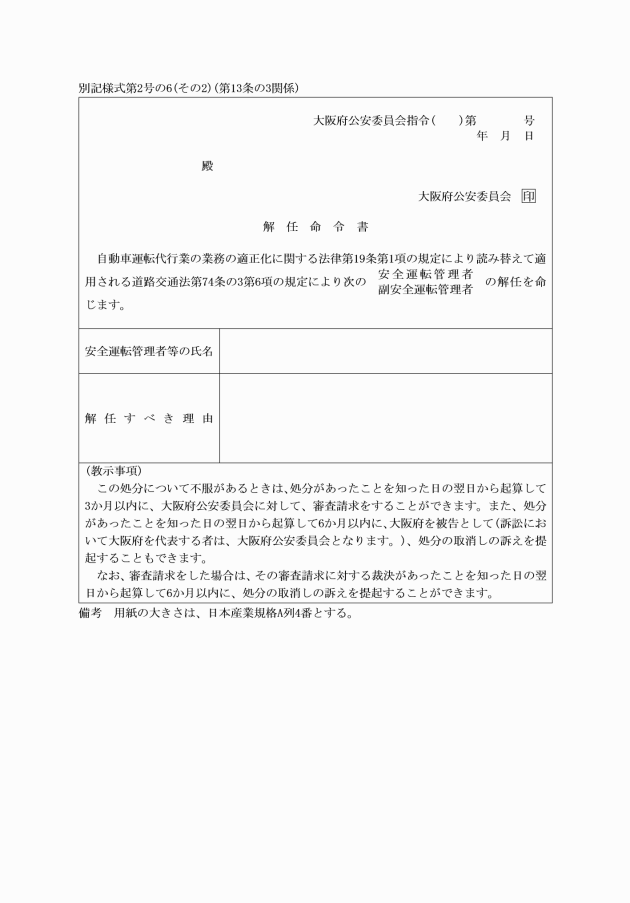

第13条の3 法第74条の3第6項(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「運転代行業法」という。)第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による安全運転管理者等の解任の命令は、別記様式第2号の6の解任命令書を交付して行う。

(平28公委規則1・全改、令4公委規則3・旧第13条の6繰上・一部改正)

(自動車の使用者に対する是正措置命令)

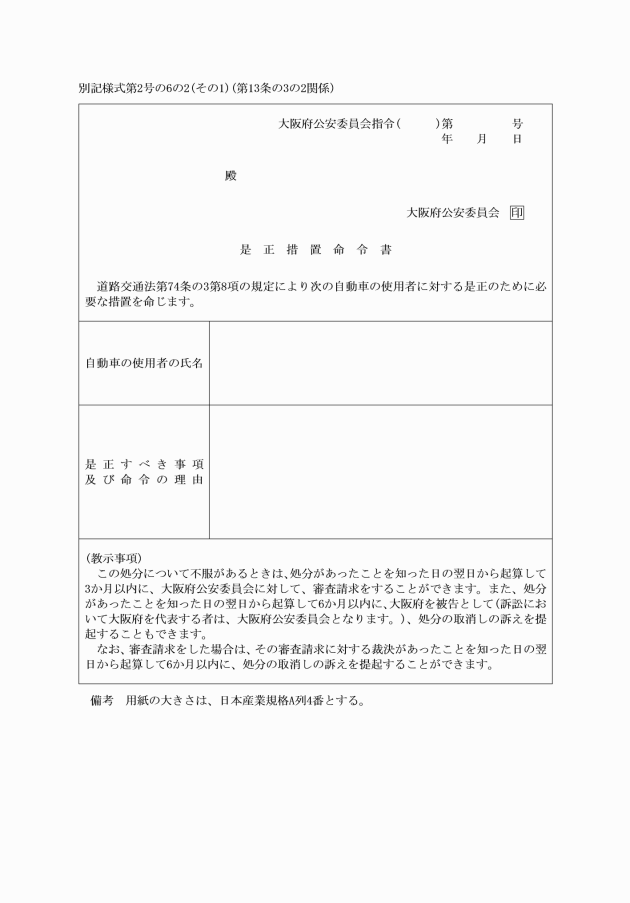

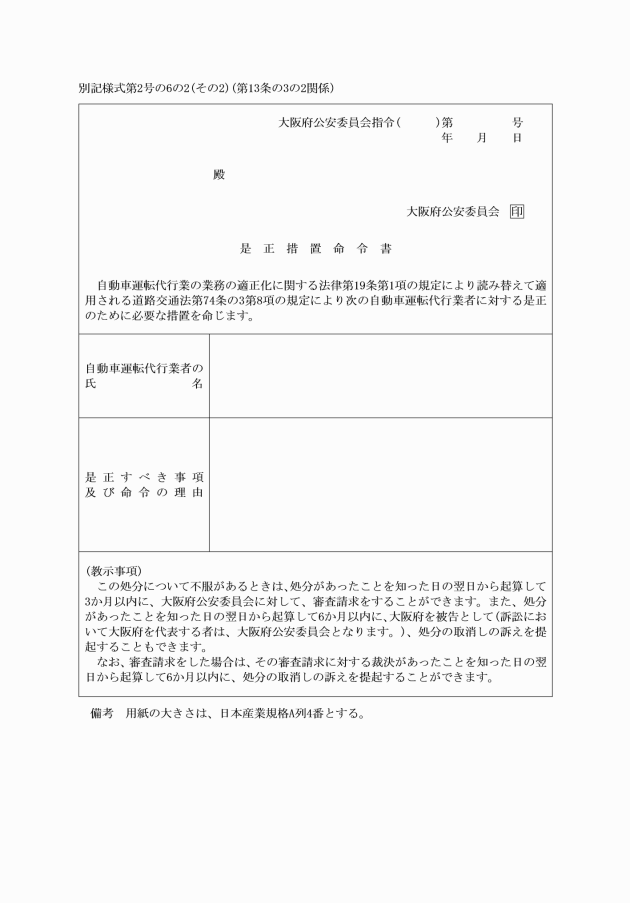

第13条の3の2 法第74条の3第8項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による自動車の使用者に対する是正のために必要な措置の命令は、別記様式第2号の6の2の是正措置命令書を交付して行う。

(令4公委規則15・追加)

2 公安委員会は、運転管理に関する教習を修了した者に対し、別記様式第2号の8の教習修了証明書を交付する。

(平28公委規則1・全改、令4公委規則3・旧第13条の7繰上・一部改正)

(運転管理に関する能力に係る認定)

第13条の5 施行規則第9条の9第1項第2号又は同条第2項第2号(府令の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定める者と同等以上の能力を有することについて公安委員会の認定を受けようとする者は、別記様式第2号の9の安全運転管理者等資格認定申請書を自動車の使用の本拠の位置を管轄する署長を経由して公安委員会に提出して申請するものとする。

(1) 住民票の写し等

(2) 認定を受けようとする者が現に運転免許を受けている場合は、運転免許証等、申請者が本人であることを確認するに足りる顔写真、住所、氏名及び生年月日が記載された官公庁、会社等が発行する身分証明書の写し

(3) 安全運転管理者に係る資格認定の申請の場合は、自動車の運転の管理に関する実務経歴を証明するもの

(4) 副安全運転管理者に係る資格認定の申請の場合は、自動車の運転の管理に関する実務経歴を証明するもの又は自動車の運転の経験の期間を証明するもの

(5) その他当該能力を有することを証明するもの

3 公安委員会は、第1項の規定による申請を受けた場合において、認定を受けようとする者が施行規則第9条の9第1項第2号又は同条第2項第2号(府令の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定める者と同等以上の能力を有すると認めるときは、別記様式第2号の10の資格認定書を交付する。

(平28公委規則1・全改、令4公委規則3・旧第13条の8繰上、令7公委規則5・一部改正)

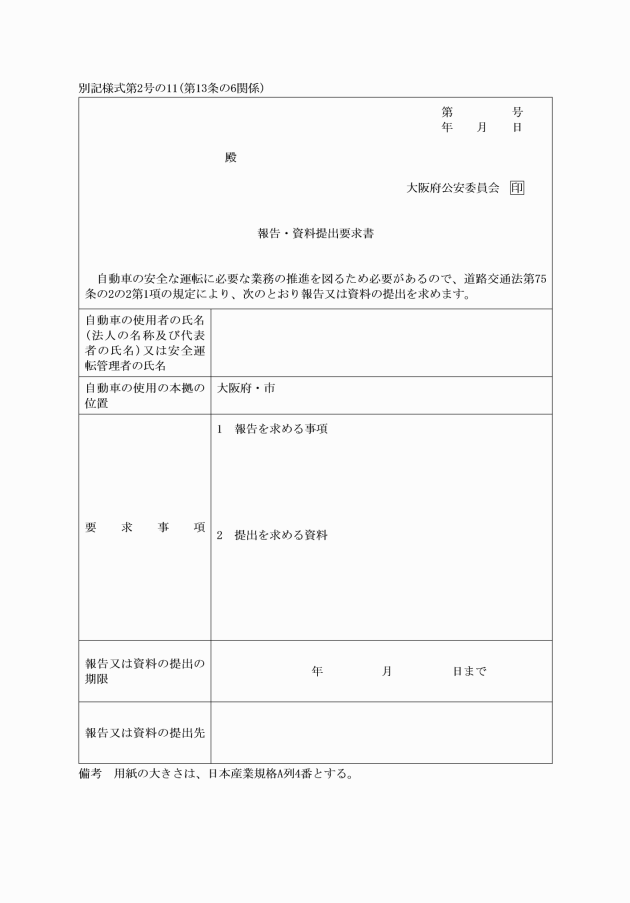

(自動車の使用者等に対する報告又は資料の提出要求)

第13条の6 法第75条の2の2第1項の規定による自動車の使用者又は安全運転管理者に対する報告又は資料の提出要求は、別記様式第2号の11の報告・資料提出要求書を交付して行う。

(平28公委規則1・全改、令4公委規則3・旧第13条の9繰上)

第3章 道路の使用等

(道路における禁止行為)

第14条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) みだりに交通の妨害となるように道路に物を干し、泥土や汚水をまき、又は物を捨てること。

(2) 交通の頻繁な道路において、たき火をすること。

(3) 凍結のおそれのあるときに、道路に水をまくこと。

(4) 交通の妨害となるような方法で、みだりに物件を道路に突き出すこと。

(5) 進行中の車両等からみだりに身体を出し、又は物を突き出すこと。

(6) 車両等の運転者の眼を幻惑するような光をみだりに道路に投射すること。

(7) 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。

(昭46公委規則12・平14公委規則16・平29公委規則16・一部改正)

(道路の使用の許可)

第15条 法第77条第1項第4号の規定により署長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次の各号に掲げるもの(選挙運動のためにするもの及び選挙運動期間中における政治活動として行うもののうち、公職選挙法の適用を受けるものを除く。)とする。

(1) 道路において、ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。

(2) 道路において、祭礼、集団行進(学生生徒等の遠足、修学旅行の隊列又は通学、冠婚葬祭等による行列を除く。)、競技、パレードその他の催物をすること。

(3) 演説、演芸、演奏、放送、映写等により、道路に人を寄せ、又は人が集まるような行為をすること。

(4) 道路において、消防、避難、救護等の訓練を行なうこと。

(5) 道路において、旗、のぼり、看板その他これに類する物を持ち、又は数人で楽器を鳴らし、若しくは特異な装いをして、広告若しくは宣伝をすること。

(6) 人が集まるような方法で車両等に備えた拡声器を用いて通行しながら広告又は宣伝をすること。

(7) 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目を引くような特異な装飾その他の装いをして通行すること。

(8) 道路において、人が集まるような方法で寄付を募集し、若しくは署名を求めること。

(9) 交通の頻繁な道路に広告、宣伝等の印刷物その他の物をまき、又は交通の頻繁な道路において通行する者にこれを交付すること。

(10) 道路において、次に掲げる実証実験をすること。

ア ロボットの移動を伴う実証実験

イ 人の移動の用に供するロボットの実証実験

ウ 自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること。

(昭46公委規則12・平13公委規則13・平18公委規則4・平27公委規則16・平29公委規則16・令5公委規則17・一部改正)

(道路使用許可申請書の添付書類)

第15条の2 施行規則第10条第3項の規定により道路使用許可申請書に添付しなければならない書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 道路使用の場所又は区間の付近の見取図に、道路使用をしようとする位置並びに道路使用に伴う安全対策の内容を記載したもの

(2) 道路使用に伴い工作物(軽易なものを除く。)を設ける場合は、その設計図及び仕様書

(3) 交通量調査表、工程表その他の道路使用に関し署長が必要と認めたもの

(平12公委規則8・追加、平28公委規則5・一部改正)

第4章 運転免許

(免許試験等の場所等)

第16条 法第89条第1項に規定する運転免許試験(以下「免許試験」という。)、同条第2項に規定する検査及び法第100条の2第1項に規定する再試験は、次に掲げる道路又は場所において行う。

(1) 大阪府警察本部交通部門真運転免許試験場(門真市一番町23番16号)

(2) 大阪府警察本部交通部光明池運転免許試験場(和泉市伏屋町五丁目13番1号)

(3) その他公安委員会の指定する道路又は場所

(昭37公委規則2・昭40公委規則2・昭48公委規則2・昭50公委規則5・昭58公委規則12・平2公委規則8・平8公委規則13・平14公委規則14・一部改正)

(免許の条件の変更等の申請)

第16条の2 法第91条の規定により運転免許(以下「免許」という。)に自動車等を運転するについて必要な条件を付された者で、当該条件の変更又は解除を受けようとするもの又は法第91条の2第1項の規定による申請を行う者は、次に掲げる場合を除き、別記様式第2号の11の2の運転免許条件(変更)・限定解除審査申請書を公安委員会に提出するとともに、現に受けている免許に係る運転免許証若しくは法第95条の2第4項に規定する免許情報記録個人番号カード(以下「免許情報記録個人番号カード」という。)又はその双方を同時に提示し、申請するものとする。

(1) 同時に法第89条第1項の規定により免許を受けようとする場合

(2) 同時に法第101条第1項、第101条の2第1項又は第101条の2の2第1項の規定により運転免許証等の更新を受けようとする場合

(3) 公安委員会から法第102条第5項の規定による臨時適性検査に係る通知を受けている場合

(4) 施行規則第18条の5の規定による施行規則別記様式第13の5の限定解除審査申請書を提出することにより申請を行おうとする場合

(平22公委規則10・追加、令7公委規則5・一部改正)

(運転免許証及び免許情報記録個人番号カードを保有する者による免許保有状況の変更に係る申出)

第16条の3 運転免許証及び免許情報記録個人番号カードを保有する者が、紛失等の事由により法第94条第2項又は法第95条の2第1項の規定によって申請を行う場合以外の場合であって、運転免許証及び免許情報記録個人番号カードの保有状況の変更を申し出るときは、別記様式第2号の11の3の免許保有状況変更申出書(紛失等時)を公安委員会に提出するとともに、同人が保有する運転免許証又は免許情報記録個人番号カードを提示するものとする。

2 前項の規定により免許保有状況変更申出書(紛失等時)を提出した後、紛失等していた運転免許証又は免許情報記録個人番号カードを発見した等の事由により、運転免許証及び免許情報記録個人番号カードを保有する旨を申し出るときは、別記様式第2号の11の4の免許保有状況変更申出書(発見時)を公安委員会に提出するとともに、発見等した運転免許証又は免許情報記録個人番号カードを提示するものとする。

(令7公委規則5・追加)

(免許関係事務の委託に係る資格認定)

第16条の4 免許関係事務(法第108条第1項に規定する免許関係事務のうち、法第97条第1項第1号及び第3号に掲げる事項について行う仮運転免許試験の実施に係る補助事務、法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査(以下「認知機能検査」という。)及び同号イに規定する運転技能検査(以下「運転技能検査」という。)の実施に係る事務並びに法第101条第3項の書面の送付に係る事務を除く。以下この条において同じ。)の委託を受けようとする法人は、別記様式第2号の11の3の免許関係事務の委託に係る資格認定申請書を公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の免許関係事務の委託に係る資格認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

(2) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条及び第23条の3の12第2項において同じ。)の氏名及び住所を記載した名簿

(3) 役員が成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書

(4) 役員が未成年者で免許関係事務の委託を受けることに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面

(5) 別記様式第9号の16の9の誓約書

(6) 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

(7) 申請者の組織体制、職員数等を記載した書面

(8) 免許関係事務を維持するための研修体制の整備状況を記載した書面

(9) 申請者の業務に関する苦情の処理体制の整備状況を記載した書面

(10) 個人情報の管理体制の整備状況を記載した書面

(11) 免許関係事務を行うのに必要かつ適切な能力を有することを証する書面又はこれを有するための具体的な計画書

3 第1項の規定による免許関係事務の委託に係る資格認定申請があった場合において、公安委員会が免許関係事務の委託を受ける資格があると認めるときは、当該申請を行った法人に対し、別記様式第2号の11の4の免許関係事務の委託に係る資格認定書を交付する。

(令7公委規則12・追加)

(免許試験の順序)

第17条 免許試験は、次の順序により行う。

(1) 適性試験

(2) 学科試験

(3) 技能試験

2 前項各号の免許試験は、一の免許試験に合格しなかつた者に対しては、次の免許試験を行わない。

(昭46公委規則12・平2公委規則8・一部改正)

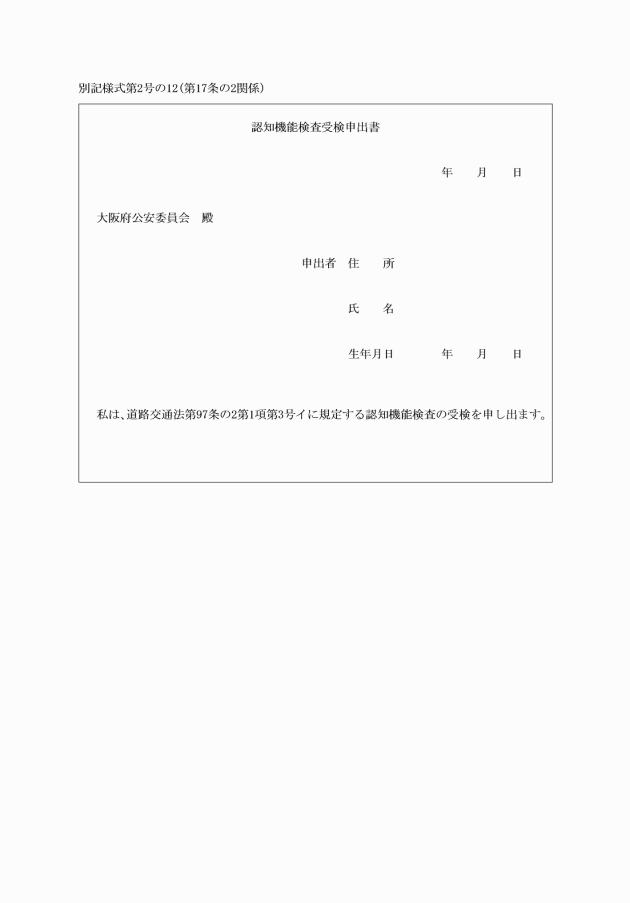

(認知機能検査)

第17条の2 認知機能検査を受けようとする者は、公安委員会に申し出て認知機能検査の日時及び場所の指定を受けるものとする。

2 前項の指定を受けた者は、指定された認知機能検査の実施日に別記様式第2号の12の認知機能検査受検申出書を公安委員会に提出し、申し出るものとする。

(平21公委規則14・追加、平25公委規則9・平29公委規則3・令4公委規則9・令7公委規則12・一部改正)

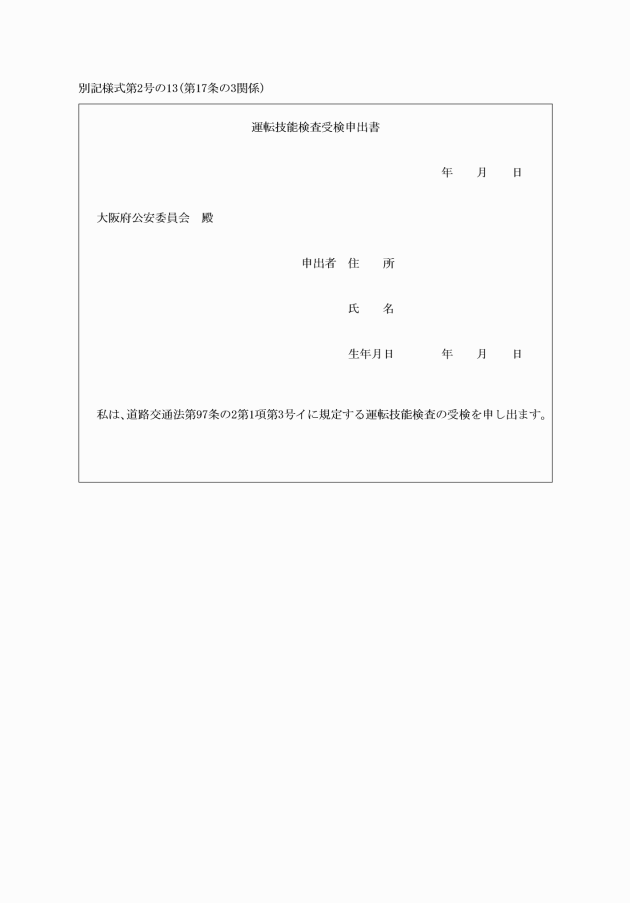

(運転技能検査)

第17条の3 運転技能検査を受けようとする者は、公安委員会に申し出て運転技能検査の日時及び場所の指定を受けるものとする。

2 前項の指定を受けた者は、指定された運転技能検査の実施日に別記様式第2号の13の運転技能検査受検申出書を公安委員会に提出し、申し出るものとする。

(令4公委規則9・追加、令7公委規則12・一部改正)

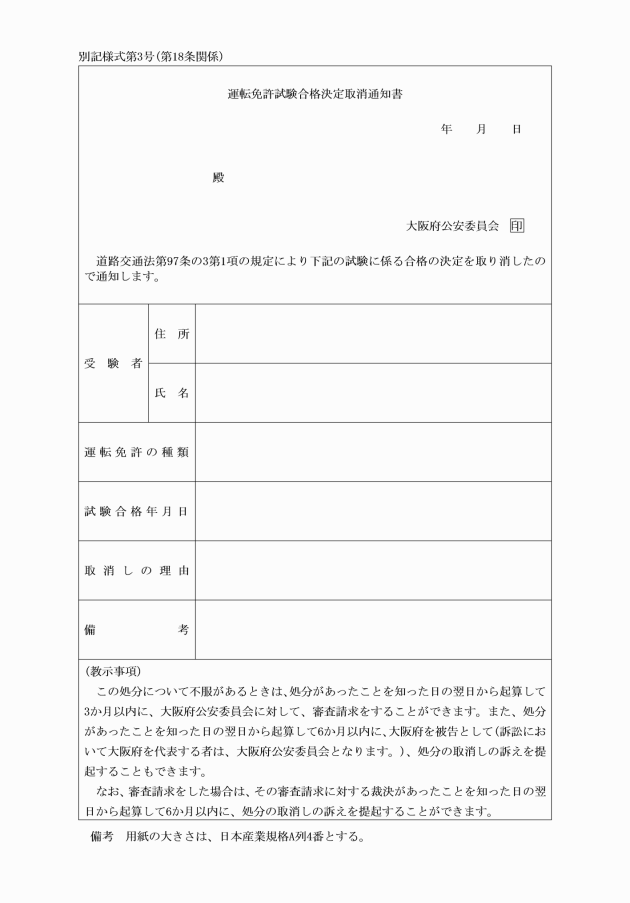

(合格決定の取消しの通知)

第18条 法第97条の3第2項に規定する通知は、別記様式第3号の合格決定取消通知書によつて行う。

(昭46公委規則12・旧第19条繰上・一部改正、平4公委規則18・平11公委規則12・一部改正)

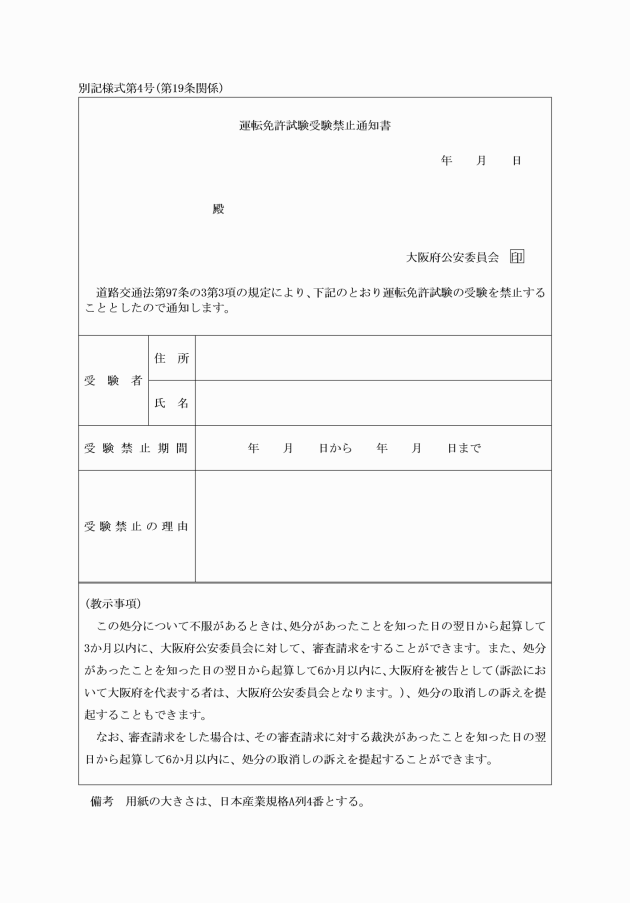

(受験の禁止の通知)

第19条 法第97条の3第3項の規定により受験を禁止したときは、その者に別記様式第4号の受験禁止通知書を交付するものとする。

(昭41公委規則2・追加、昭46公委規則12・旧第19条の2繰上・一部改正、平4公委規則18・一部改正)

第20条 削除

(昭58公委規則15)

(大型自動車の運転に必要な適性に関する教習等の指定)

第21条 令第32条の7第2号、第32条の8第2号並びに第34条第2項、第4項、第5項、第7項、第8項及び第10項に規定する大型自動車等の運転に必要な適性に関する教習の指定を受けようとする者は、教習課程指定申請書(大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第4号。以下「教習課程の指定に関する規則」という。)別記様式第1号)を公安委員会に提出し、申請するものとする。

2 前項の申請に係る指定は、指定書(教習課程の指定に関する規則別記様式第2号)の指定書を交付して行う。

(令4公委規則9・全改)

(運転免許証等更新申請書等の申請用写真の添付)

第21条の2 施行規則第21条の2第3項、第21条の9第3項、第29条第3項(第29条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第30条の7第4項の都道府県公安委員会規則で定める場合は、大阪府警察本部交通部門真運転免許試験場又は大阪府警察本部交通部光明池運転免許試験場において、施行規則別記様式第17の2、別記様式第17の5、別記様式第18、別記様式第18の2又は別記様式第19の3の7(法第104条の4第1項後段の申出を行うものに限る。)の申請書を提出する場合とする。ただし、当該申請書を提出して申請を行う者が、法第94条第2項の規定による運転免許証の再交付の申請を併せて行う場合、運転免許証若しくは免許情報記録個人番号カードを紛失等した者が法第95条の2第1項の規定による特定免許情報の記録の申請を行い、若しくは法第95条の2第11項の規定による運転免許証の交付の申請を行う場合又は法第101条第1項及び法第101条の2第1項の規定による運転免許証若しくは免許情報記録の更新の申請を行う者が、免許の効力が停止されている場合は、この限りでない。

(令7公委規則5・全改)

第21条の3 削除

(令4公委規則9)

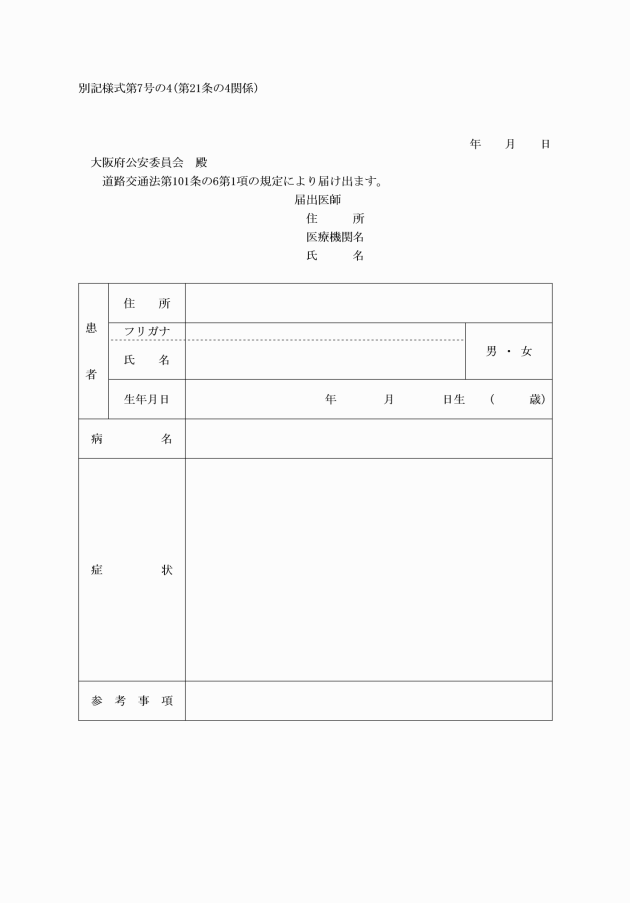

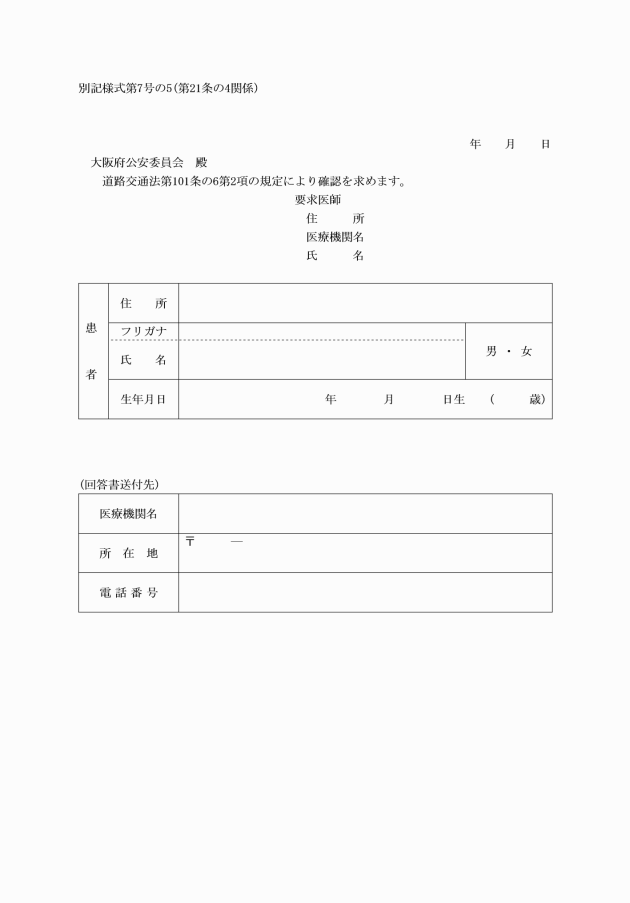

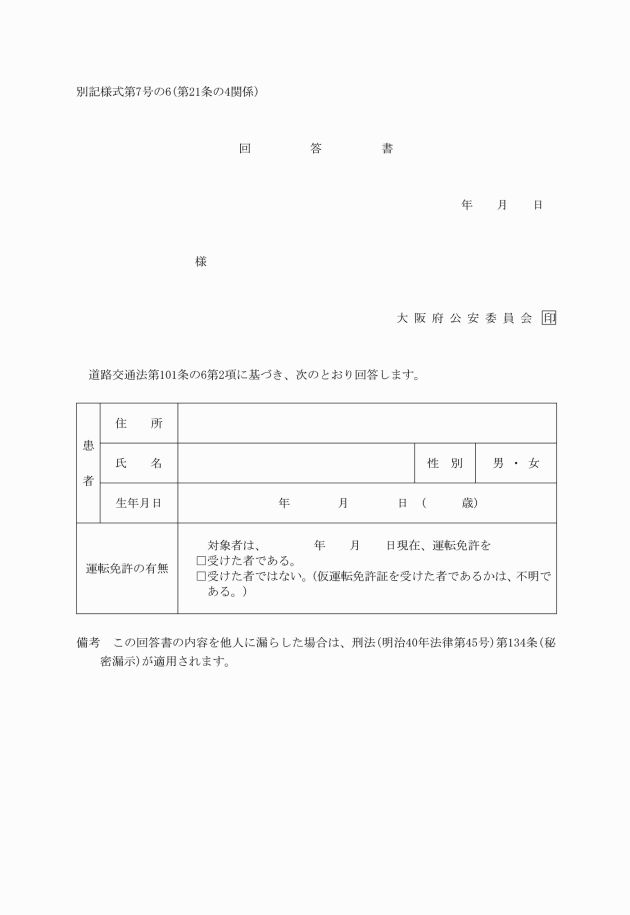

(医師の届出等)

第21条の4 法第101条の6第1項の規定による医師の届出の様式は、別記様式第7号の4のとおりとする。

2 法第101条の6第2項の規定による医師の確認要求の様式は、別記様式第7号の5のとおりとする。

3 法第101条の6第2項の規定による医師の確認要求に対する回答は、別記様式第7号の6の回答書によって行う。

4 法第101条の6第4項の規定による通知は、別記様式第7号の7の届出移送通知書によって行う。

(平26公委規則6・追加)

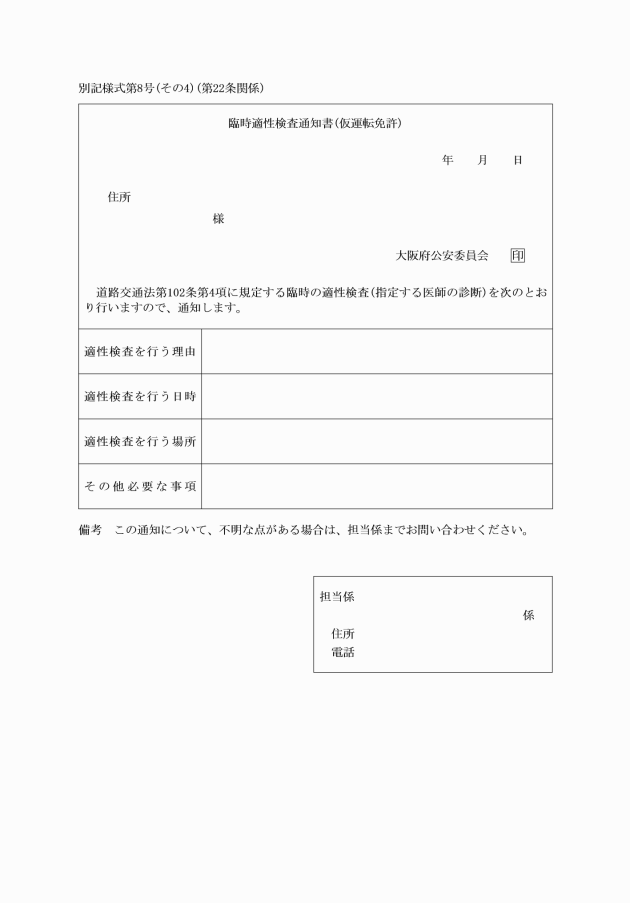

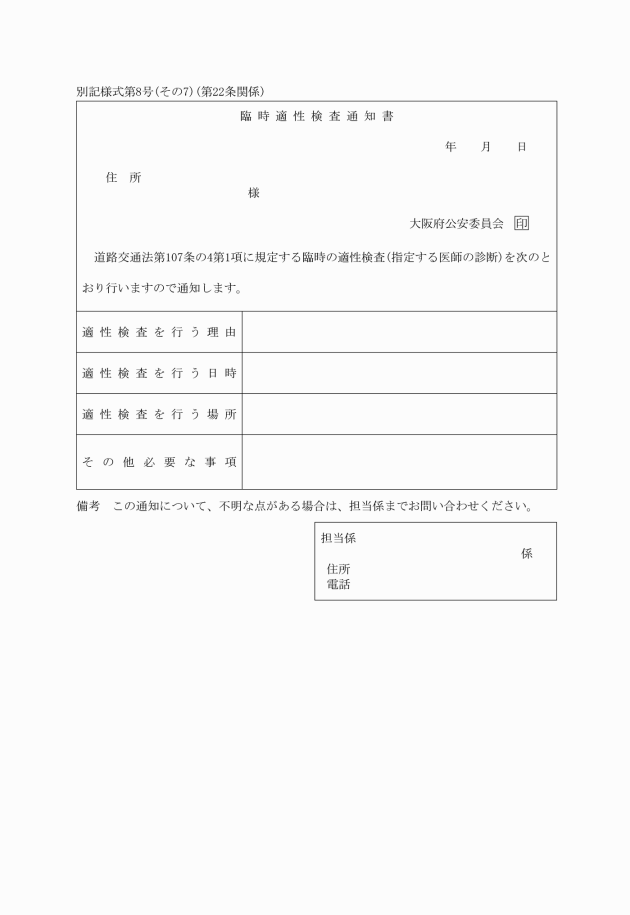

(1) 法第102条第1項から第3項までの規定により臨時適性検査が行われる者 別記様式第8号(その1)

(2) 免許試験(仮免許に係るものを除く。)に合格した者 別記様式第8号(その2)

(3) 免許(仮免許を除く。)を受けた者 別記様式第8号(その3)

(4) 仮免許に係る免許試験に合格した者 別記様式第8号(その4)

(5) 仮免許を受けた者 別記様式第8号(その5)

(6) 法第102条第5項の規定により臨時適性検査が行われる者 別記様式第8号(その6)

(7) 国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者 別記様式第8号(その7)

2 法第90条第8項又は第103条第6項の規定による命令は、別記様式第8号の2の適性検査受検命令書又は別記様式第8号の2の2(その1)の診断書提出命令書によって行う。

3 法第102条第1項から第3項までの規定による命令は、別記様式第8号の2の2(その2)の診断書提出命令書によって行う。

4 法第102条第4項の規定による命令は、別記様式第8号の2の2(その3)の診断書提出命令書によって行う。

(平29公委規則3・全改、令4公委規則9・令7公委規則5・一部改正)

(臨時適性検査に係る免許の効力停止処分の解除等)

第22条の2 法第104条の2の3第1項の規定による処分の解除は、別記様式第8号の2の2の2の運転免許の効力停止処分解除通知書によって行う。

2 法第104条の2の3第2項の規定による弁明の機会の付与は、別記様式第8号の2の2の3の弁明通知書によって行う。

(平26公委規則6・追加)

(運転経歴証明書交付等申請書等)

第22条の2の2 施行規則第30条の8第1項に規定する運転経歴証明書交付等申請書の様式は、別記様式第8号の2の3のとおりとする。

2 施行規則第30条の8第2項の都道府県公安委員会規則で定める場合は、大阪府警察本部交通部門真運転免許試験場又は大阪府警察本部交通部光明池運転免許試験場において運転経歴証明書交付等申請書を提出する場合とする。

3 施行規則第30条の10第2項の都道府県公安委員会規則で定める届出書の様式は、別記様式第8号の2の4のとおりとする。

4 施行規則第30条の11第1項に規定する運転経歴証明書再交付申請書の様式は、別記様式第8号の2の5のとおりとする。

5 施行規則第30条の12第3項に規定する運転経歴証明書返納届の様式は、別記様式第8号の2の8のとおりとする。

6 施行規則第30条の16第2項に規定する運転経歴情報抹消届の様式は、別記様式第8号の2の9のとおりとする。

(令7公委規則5・全改)

(運転経歴証明書及び運転経歴情報記録個人番号カードを保有する者による運転経歴証明書等保有状況の変更に係る申出)

第22条の2の3 運転経歴証明書及び法第105条の2第3項に規定する運転経歴情報が記録された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「運転経歴情報記録個人番号カード」という。)を保有する者が、紛失等の事由により法第105条の2第3項又は施行規則第30条の11の規定によって申請を行う場合以外の場合であって、運転経歴証明書及び運転経歴情報記録個人番号カードの保有状況の変更を申し出るときは、別記様式第8号の2の10の運転経歴証明書等保有状況変更申出書(紛失等時)を公安委員会に提出するとともに、同人が保有する運転経歴証明書又は運転経歴情報記録個人番号カードを提示するものとする。

2 前項の規定により運転経歴証明書等保有状況変更申出書(紛失等時)を提出した後、紛失等していた運転経歴証明書又は運転経歴情報記録個人番号カードを発見した等の事由により、運転経歴証明書及び運転経歴情報記録個人番号カードを保有する旨を申し出るときは、別記様式第8号の2の11の運転経歴証明書等保有状況変更申出書(発見時)を公安委員会に提出するとともに、発見等した運転経歴証明書又は運転経歴情報記録個人番号カードを提示するものとする。

(令7公委規則5・追加)

第4章の2 講習等

(平2公委規則8・追加)

(安全運転管理者等講習)

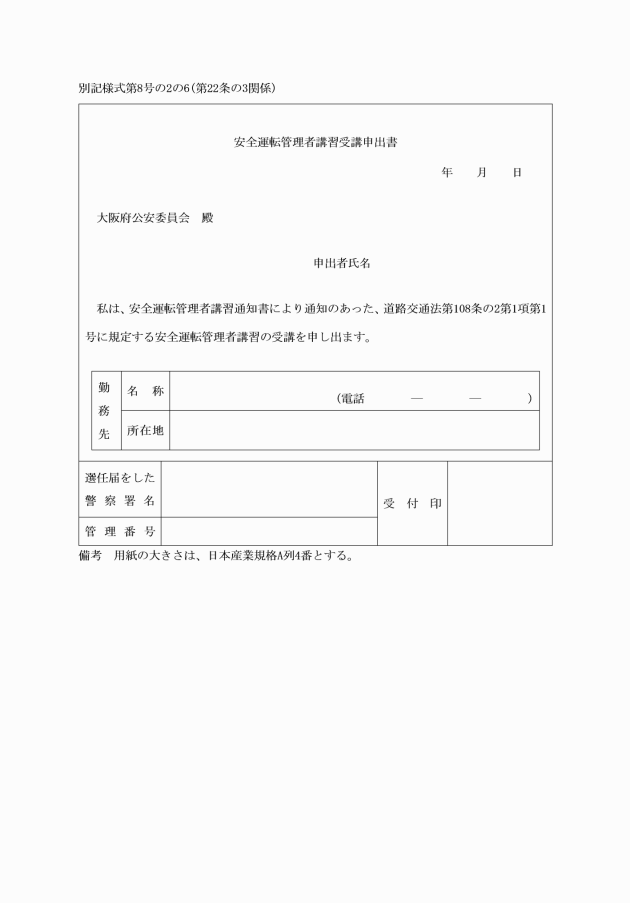

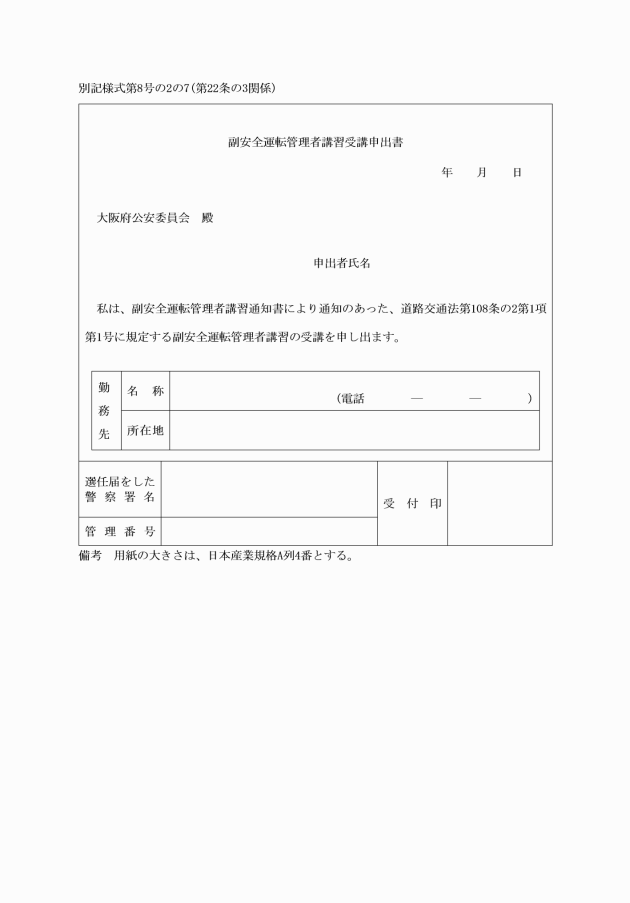

第22条の3 法第108条の2第1項第1号に規定する講習(以下「安全運転管理者等講習」という。)を受けようとする安全運転管理者等(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の3第6項に規定する安全運転管理者等を含む。)は、別記様式第8号の2の6の安全運転管理者講習受講申出書又は別記様式第8号の2の7の副安全運転管理者講習受講申出書を講習の実施日に公安委員会に提出し、申し出るものとする。

2 安全運転管理者等講習の講習時間は、1回につき6時間とする。

(平2公委規則8・全改、平14公委規則14・旧第22条の2繰下・一部改正、平19公委規則12・平24公委規則4・平28公委規則1・一部改正)

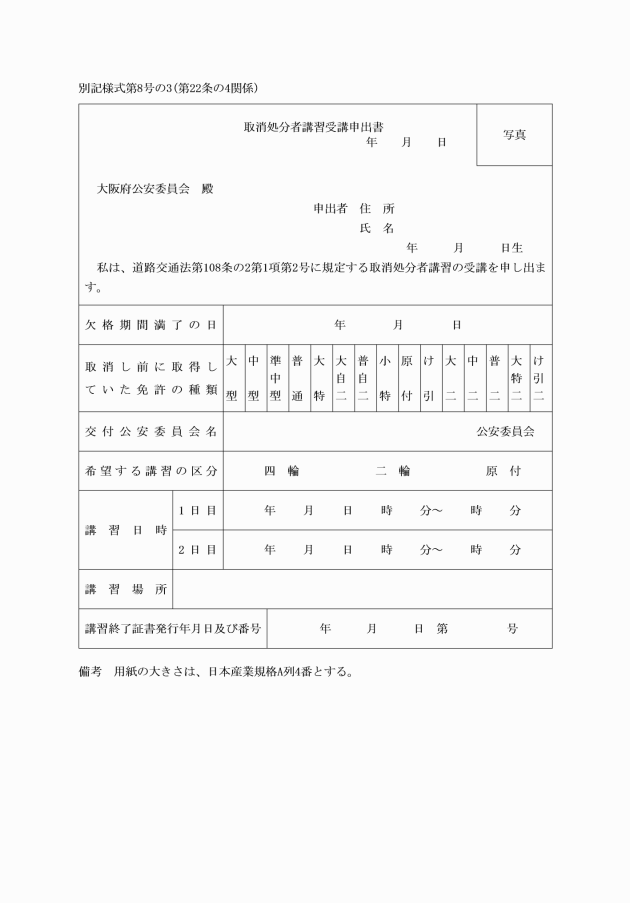

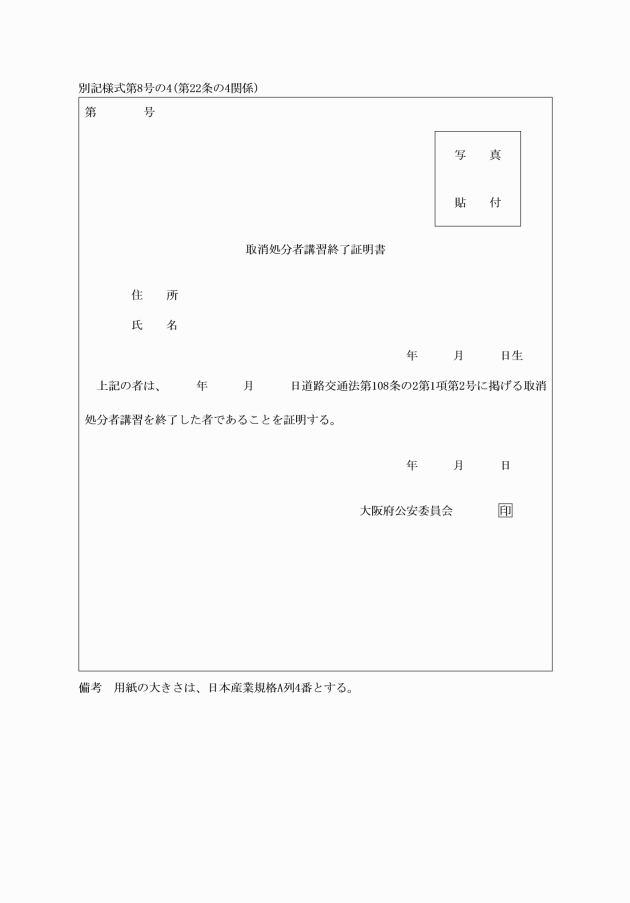

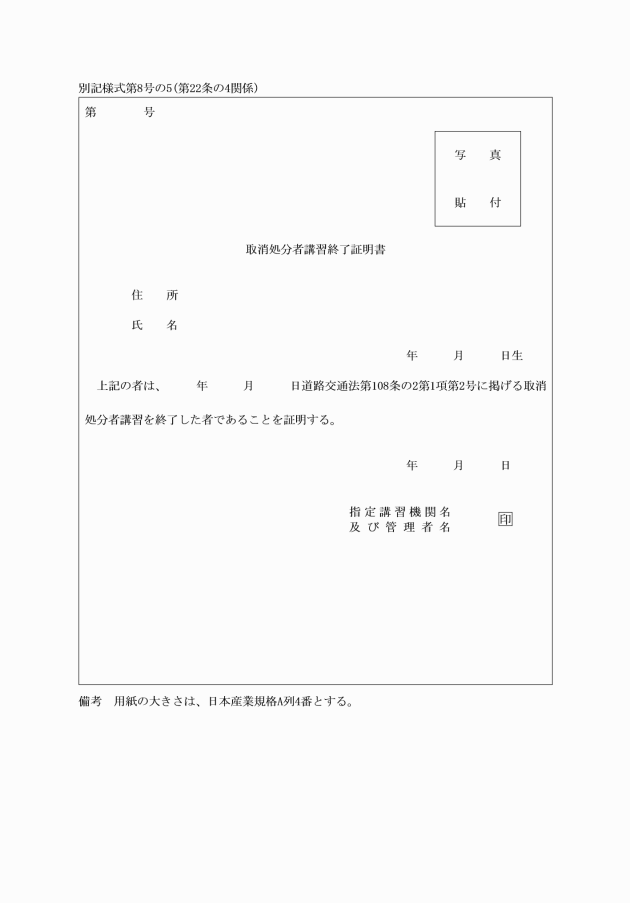

(取消処分者講習)

第22条の4 法第108条の2第1項第2号に規定する講習(以下「取消処分者講習」という。)を受けようとする者は、公安委員会に申し出て講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。

(平2公委規則8・追加、平14公委規則14・旧第22条の3繰下、平15公委規則7・平26公委規則9・一部改正)

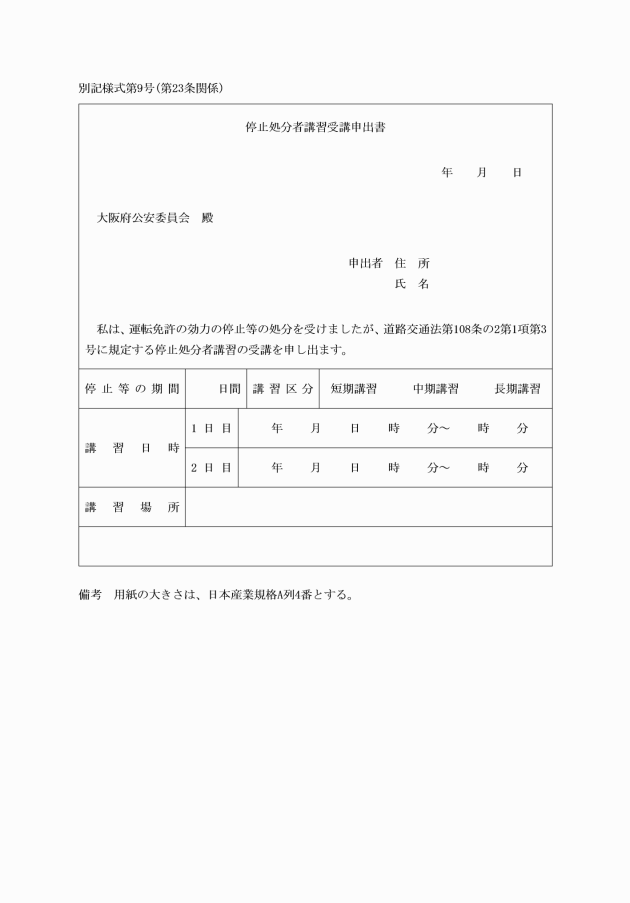

(停止処分者講習)

第23条 法第108条の2第1項第3号に規定する講習(以下「停止処分者講習」という。)を受けようとする者は、免許の保留若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止の通知を受けた後、速やかに公安委員会に申し出て講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。

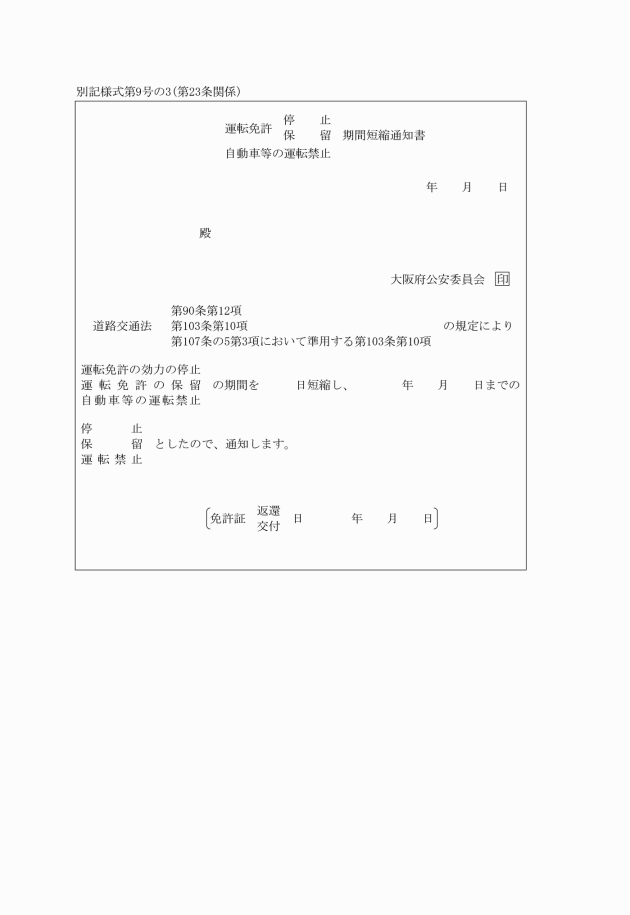

3 法第90条第12項及び第103条第10項(法第107条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により停止処分者講習を終了した者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間の短縮をするときは、その者に別記様式第9号の3の期間短縮通知書を交付する。

(昭41公委規則2・全改、昭46公委規則12・昭60公委規則16・昭62公委規則8・平2公委規則8・平10公委規則5・平14公委規則14・平21公委規則14・一部改正)

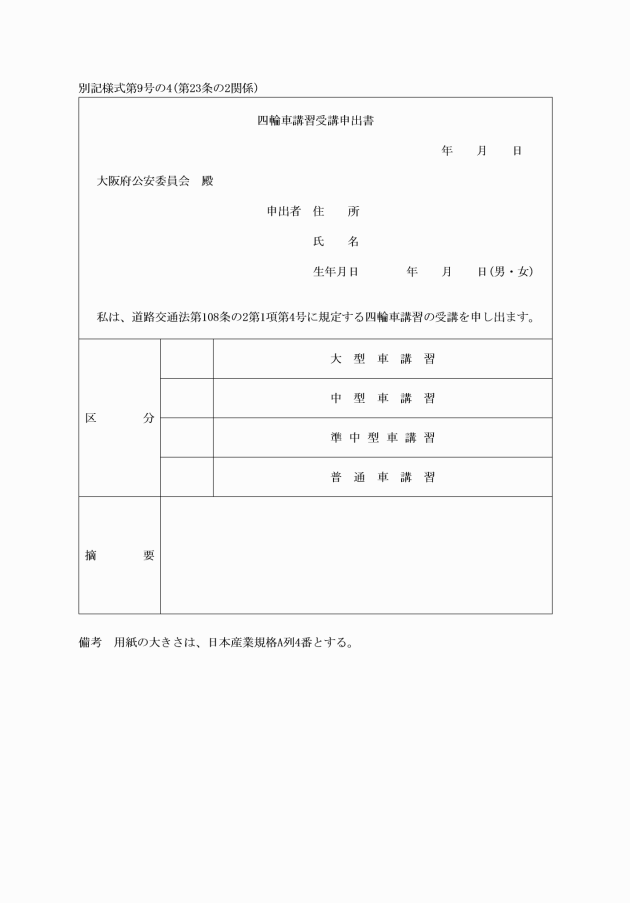

(四輪車講習)

第23条の2 法第108条の2第1項第4号に規定する講習(以下「四輪車講習」という。)を受けようとする者は、公安委員会に申し出て講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。

(平6公委規則8・追加、平19公委規則12・一部改正)

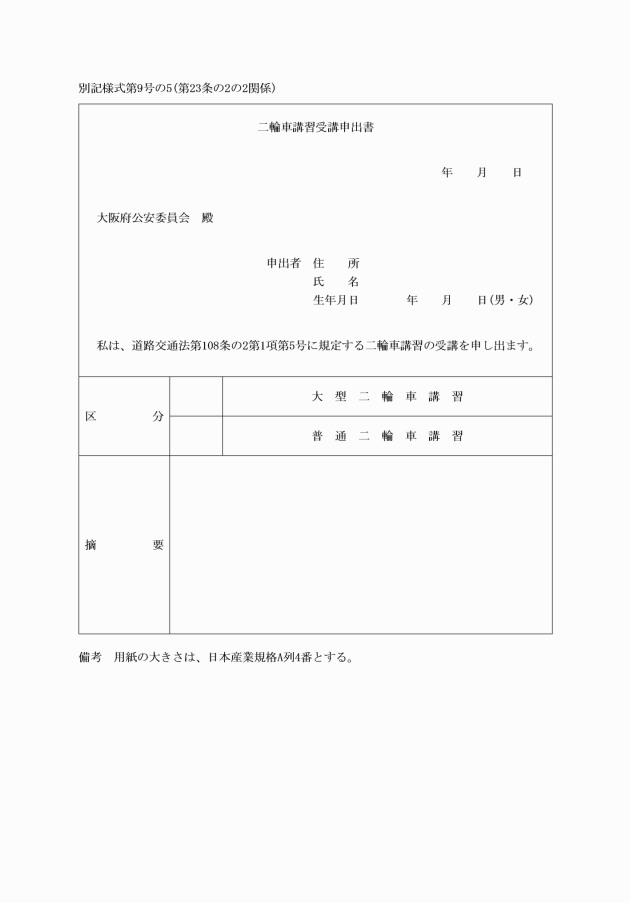

(二輪車講習)

第23条の2の2 法第108条の2第1項第5号に規定する講習(以下「二輪車講習」という。)を受けようとする者は、公安委員会に申し出て講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。

(平6公委規則8・追加、平8公委規則15・平19公委規則12・一部改正)

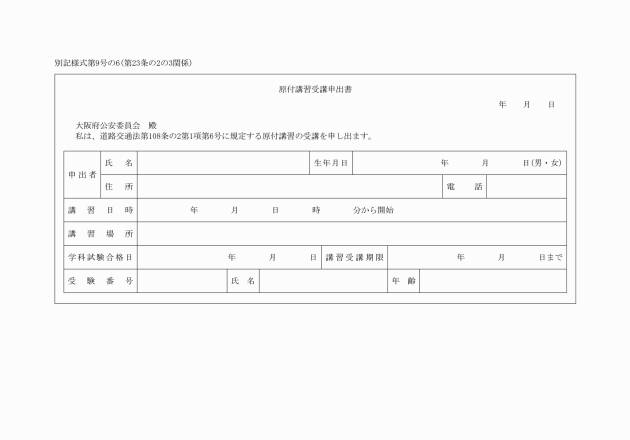

(原付講習)

第23条の2の3 法第108条の2第1項第6号に規定する講習(以下「原付講習」という。)を受けようとする者は、公安委員会に申し出て講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。

(平4公委規則18・追加、平6公委規則8・旧第23条の2繰下・一部改正、平8公委規則15・旧第23条の2の4繰下・一部改正、平19公委規則12・旧第23条の2の5繰上・一部改正)

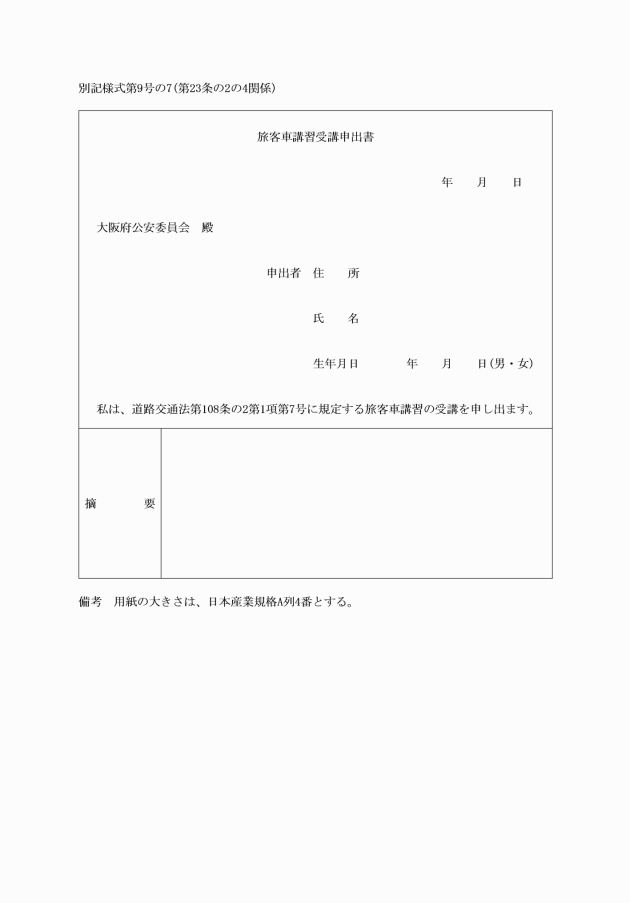

(旅客車講習)

第23条の2の4 法第108条の2第1項第7号に規定する講習(以下「旅客車講習」という。)を受けようとする者は、公安委員会に申し出て講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。

(平14公委規則14・追加、平19公委規則12・旧第23条の2の6繰上・一部改正)

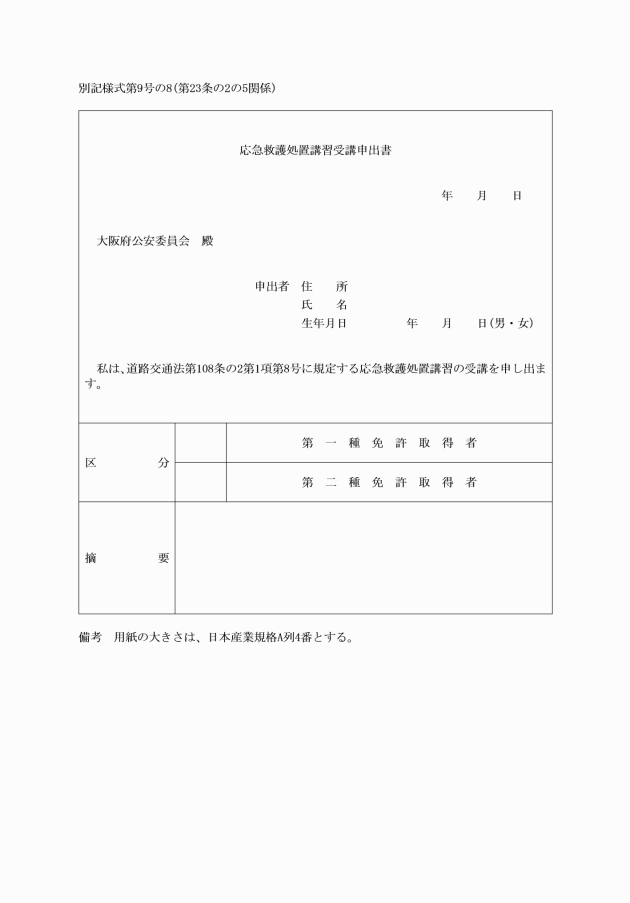

(応急救護処置講習)

第23条の2の5 法第108条の2第1項第8号に規定する講習(以下「応急救護処置講習」という。)を受けようとする者は、公安委員会に申し出て講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。

(平19公委規則12・追加)

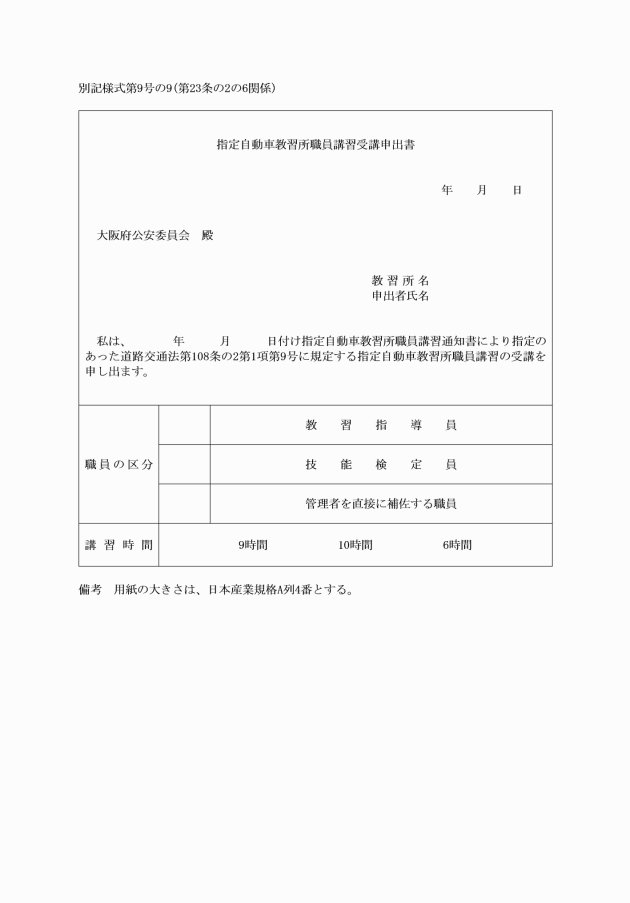

(指定自動車教習所職員講習)

第23条の2の6 法第108条の2第1項第9号に規定する講習(以下「指定自動車教習所職員講習」という。)を受けようとする指定自動車教習所の職員は、別記様式第9号の9の受講申出書を講習の実施日に公安委員会に提出し、申し出るものとする。

(1) 教習指導員 9時間

(2) 技能検定員 10時間

(3) 管理者を直接に補佐する職員 6時間

(昭60公委規則16・全改、平2公委規則8・一部改正、平4公委規則18・旧第23条の2繰下・一部改正、平6公委規則8・旧第23条の2の2繰下・一部改正、平8公委規則15・旧第23条の2の5繰下・一部改正、平12公委規則8・一部改正、平14公委規則14・旧第23条の2の6繰下、平19公委規則12・旧第23条の2の7繰上)

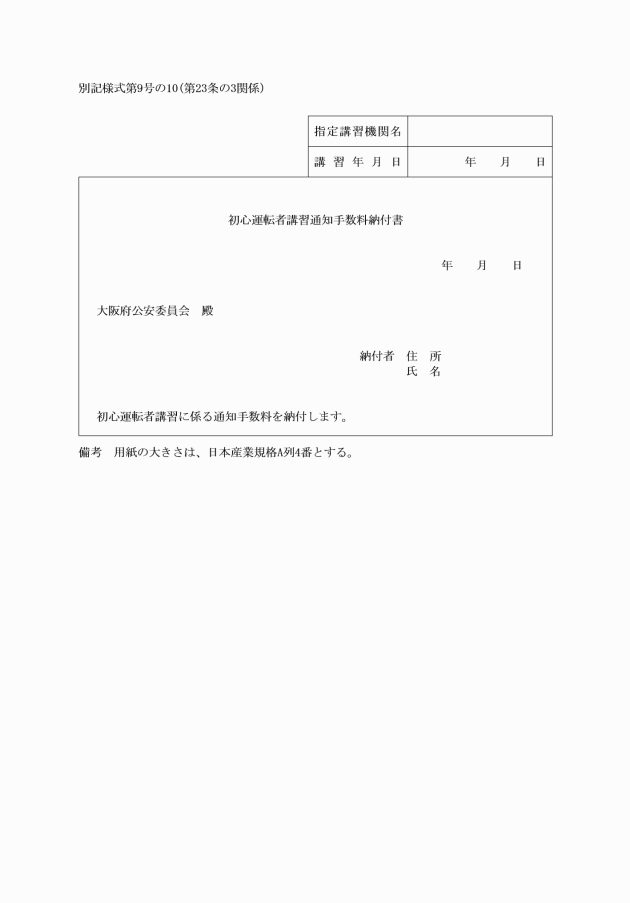

(初心運転者講習)

第23条の3 法第108条の2第1項第10号に規定する講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けようとする者は、法第108条の3第1項の規定による通知により指定された講習の実施場所で申し出るものとする。

2 前項の通知に係る手数料は、別記様式第9号の10の納付書により納付するものとする。

(平2公委規則8・追加、平4公委規則18・平6公委規則8・平8公委規則15・平14公委規則14・一部改正)

(特定失効者及び特定取消処分者に対する更新時講習)

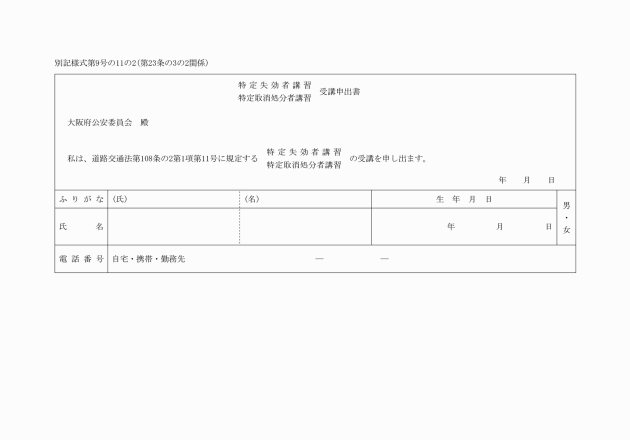

第23条の3の2 法第108条の2第1項第11号に規定する講習(以下「更新時講習」という。)を受けようとする法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者及び同項第5号に規定する特定取消処分者は、特別新規申請書(施行規則第17条の規定による別記様式第12の運転免許申請書のうち特定失効者又は特定取消処分者に対して使用するものをいう。)及び別記様式第9号の11の2の受講申出書を公安委員会に提出し、講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。

(令7公委規則5・全改)

(高齢者講習)

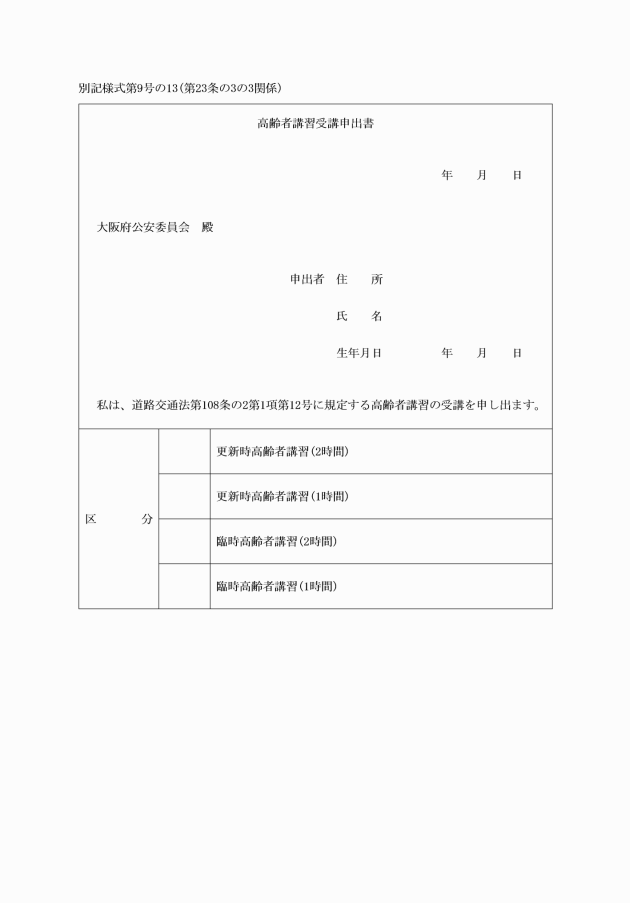

第23条の3の3 法第108条の2第1項第12号に規定する講習(以下「高齢者講習」という。)を受けようとする者は、公安委員会に申し出て講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。

2 前項の指定を受けた者は、指定された講習の実施日に別記様式第9号の13の受講申出書を公安委員会に提出し、申し出るものとする。

(平10公委規則11・追加、平12公委規則8・平14公委規則14・平21公委規則14・一部改正)

(違反者講習)

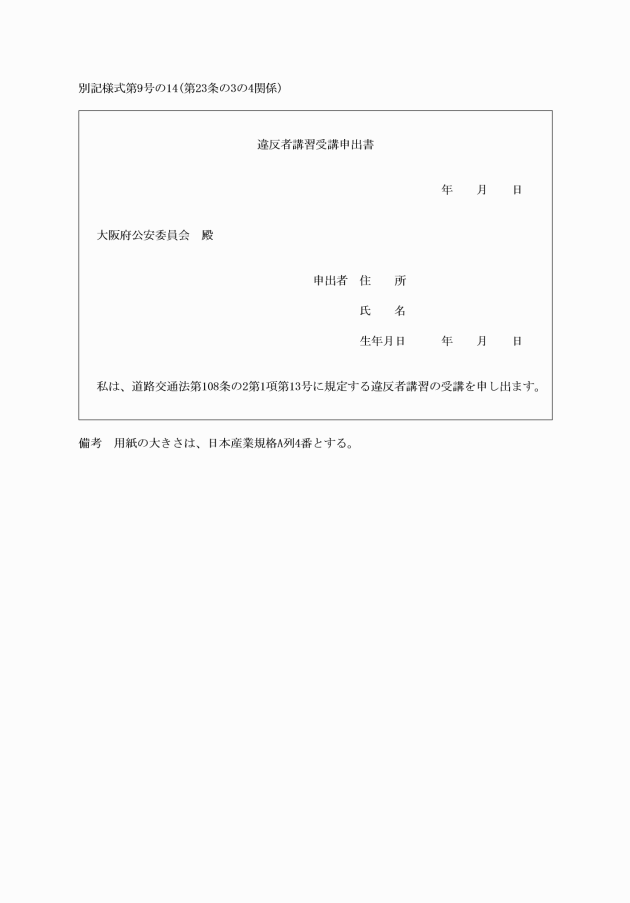

第23条の3の4 法第108条の2第1項第13号に規定する講習(以下「違反者講習」という。)を受けようとする者は、指定された講習の実施日に別記様式第9号の14の受講申出書を公安委員会に提出し、申し出るものとする。

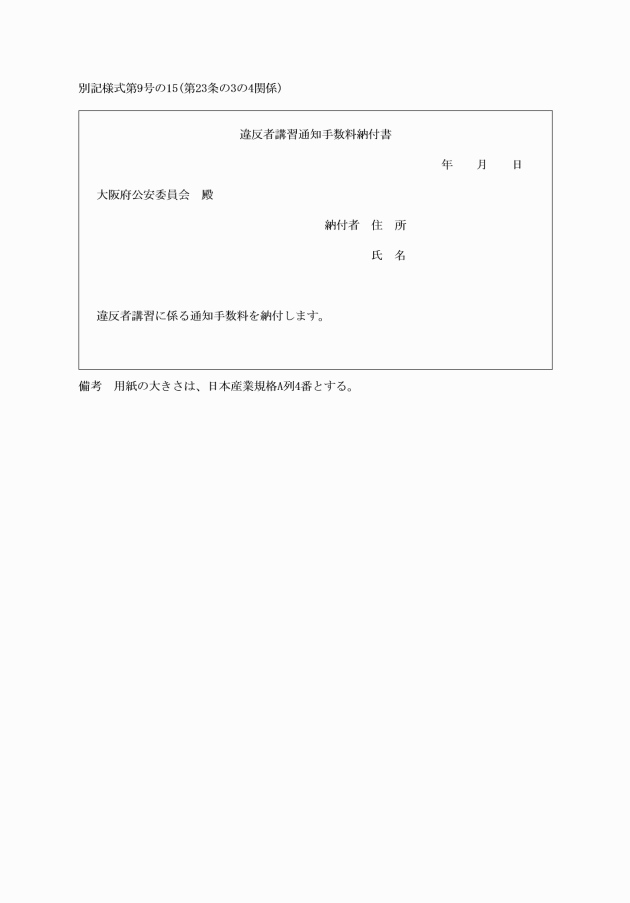

2 法第108条の3の2の規定による通知に係る手数料は、別記様式第9号の15の納付書により納付するものとする。

(平10公委規則11・追加、平14公委規則14・一部改正)

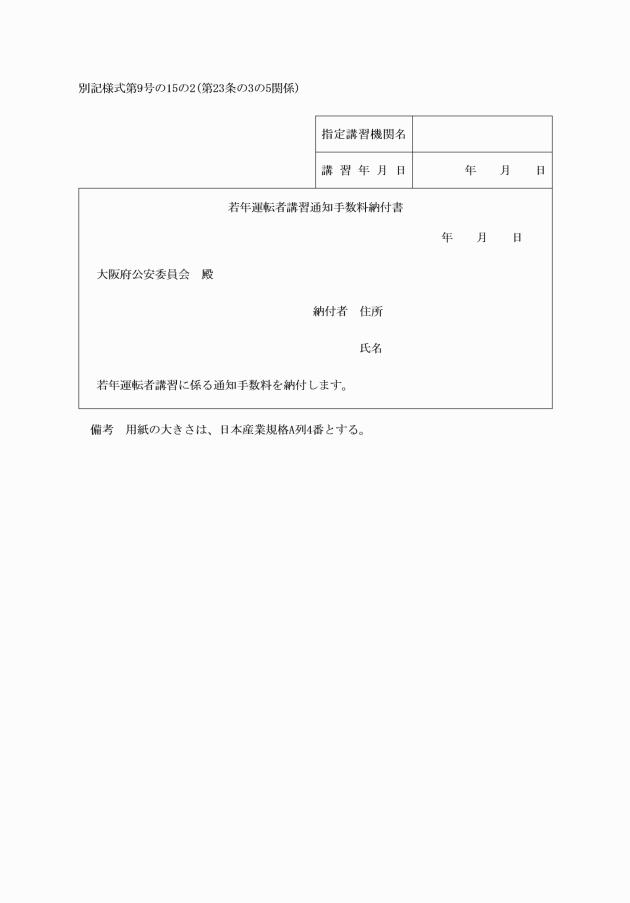

(若年運転者講習)

第23条の3の5 法第108条の2第1項第14号に規定する講習(以下「若年運転者講習」という。)を受けようとする者は、法第108条の3の3の規定による通知により指定された講習の場所で申し出るものとする。

2 前項の通知に係る手数料は、別記様式第9号の15の2の若年運転者講習通知手数料納付書により納付するものとする。

(令4公委規則9・追加)

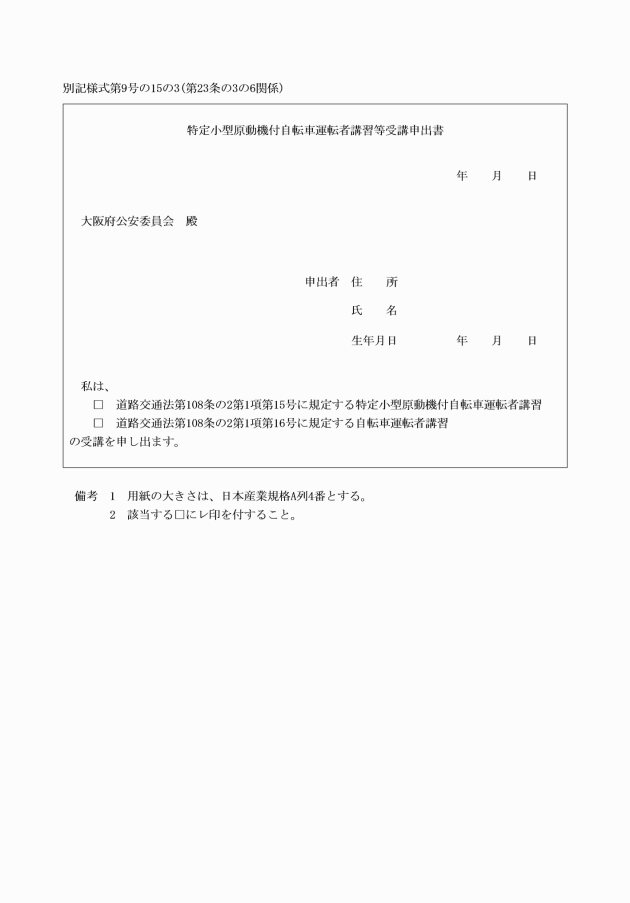

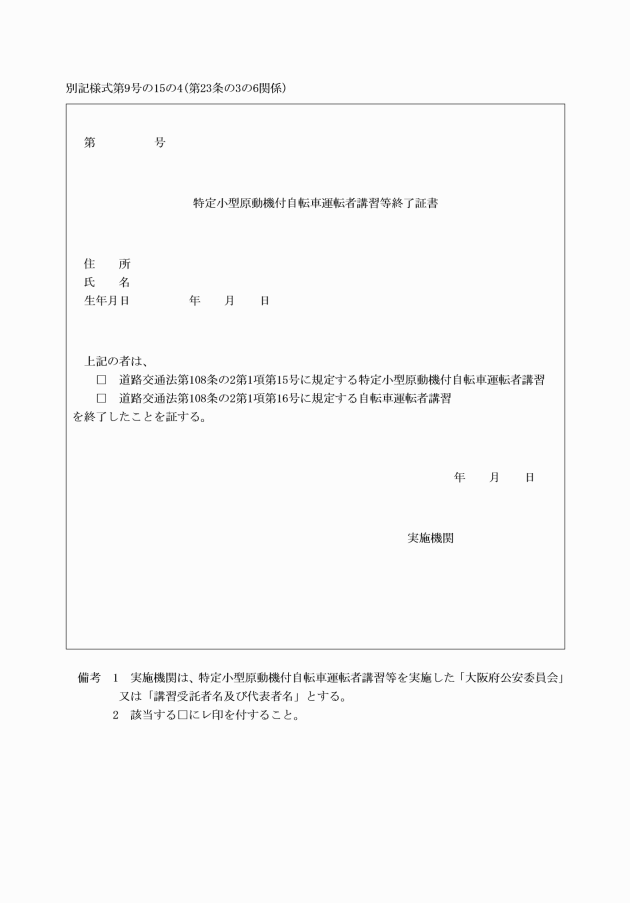

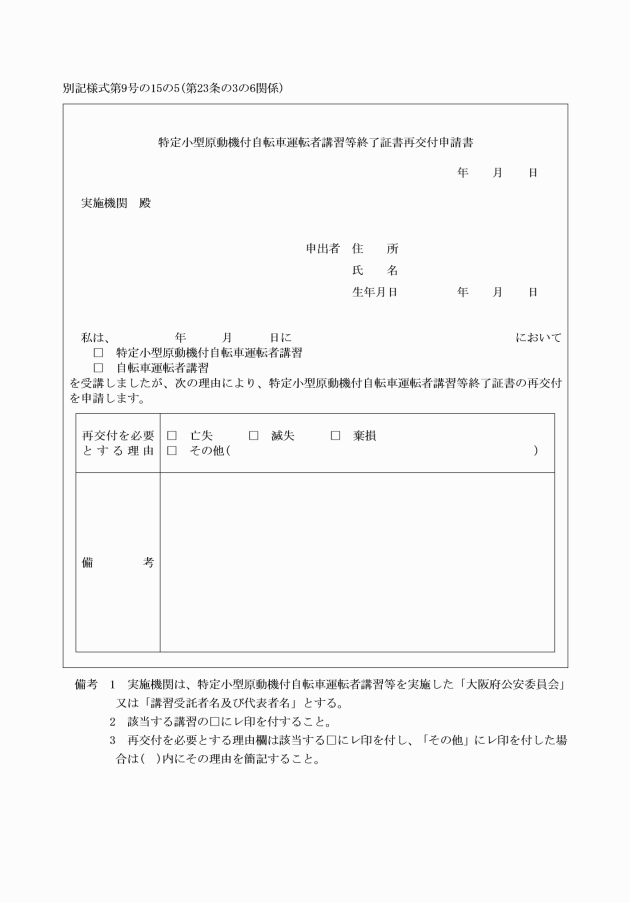

(特定小型原動機付自転車運転者講習等)

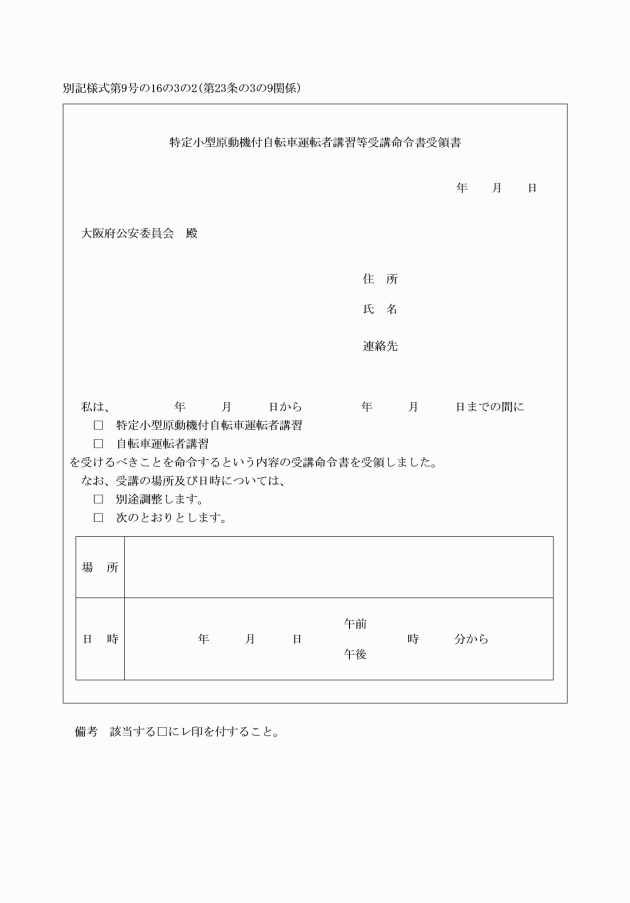

第23条の3の6 法第108条の2第1項第15号及び第16号に規定する講習(以下「特定小型原動機付自転車運転者講習等」という。)を受けようとする者は、公安委員会に申し出て、施行規則第38条の4の4第1項及び第2項の規定により交付された命令書(以下第23条の3の9において「受講命令書」という。)に記載された期間内で、講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。

2 前項の指定を受けた者は、指定された特定小型原動機付自転車運転者講習等の実施日に別記様式第9号の15の3の特定小型原動機付自転車運転者講習等受講申出書を公安委員会に提出し、申し出るものとする。

3 特定小型原動機付自転車運転者講習等を終了した者には、別記様式第9号の15の4の特定小型原動機付自転車運転者講習等終了証書を交付する。

4 特定小型原動機付自転車運転者講習等終了証書の再交付を受けようとする者は、別記様式第9号の15の5の特定小型原動機付自転車運転者講習等終了証書再交付申請書により再交付を申請するものとする。

5 前項の規定による再交付の申請があった場合は、当該申請の理由等を確認の上、特定小型原動機付自転車運転者講習等終了証書を再交付する。

(平27公委規則14・追加、令4公委規則9・旧第23条の3の5繰下・一部改正、令5公委規則12・一部改正)

(特定任意講習)

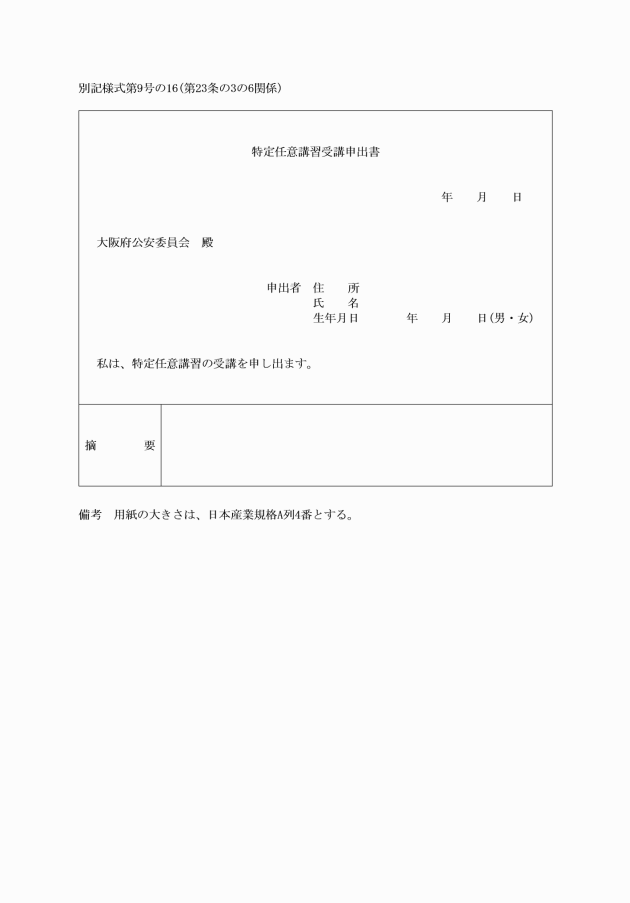

第23条の3の7 法第108条の2第2項に規定する講習で運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号。以下「講習等に関する規則」という。)第2条各号に掲げる基準に適合するもの(以下「特定任意講習」という。)を受けようとする者は、公安委員会に申し出て講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。

2 前項の指定を受けた者は、指定された講習の実施日に別記様式第9号の16の受講申出書を公安委員会に提出し、申し出るものとする。

3 特定任意講習の講習時間は、1回につき2時間とする。

(平7公委規則3・追加、平8公委規則15・一部改正、平10公委規則11・旧第23条の3の3繰下・一部改正、平12公委規則8・平14公委規則14・平21公委規則14・一部改正、平27公委規則14・旧第23条の3の5繰下、令4公委規則9・旧第23条の3の6繰下・一部改正)

(特定任意高齢者講習)

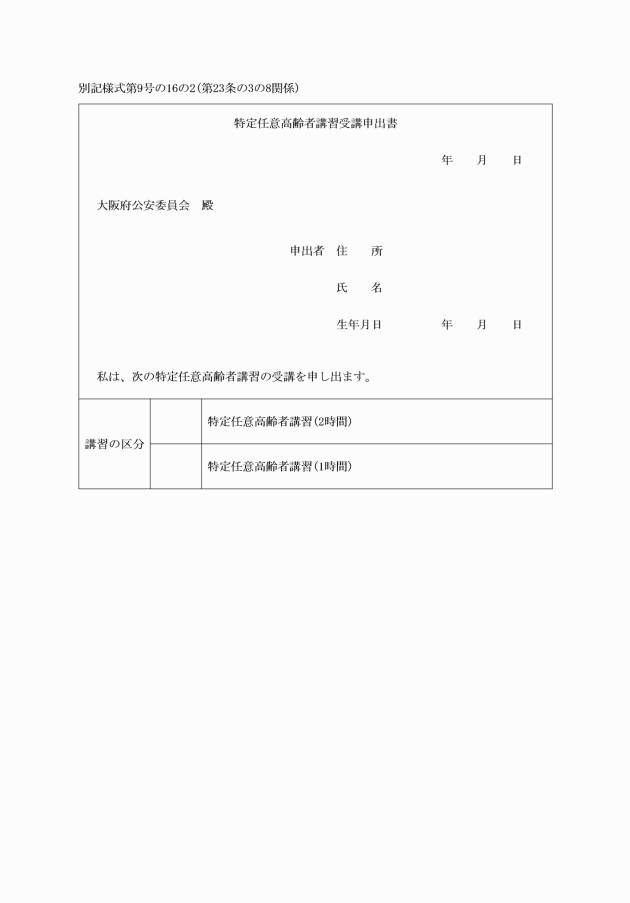

第23条の3の8 法第108条の2第2項に規定する講習で講習等に関する規則第1条各号に定める基準に適合するもの(以下「特定任意高齢者講習」という。)を受けようとする者は、公安委員会に申し出て講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。

2 前項の指定を受けた者は、指定された講習の実施日に別記様式第9号の16の2の特定任意高齢者講習受講申出書を公安委員会に提出し、申し出るものとする。

(1) 法第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許以外の免許のみを受けようとし、又は受けている者及び令第34条の3第4項又は第37条の6の3の基準に該当する者に対する講習 1時間

(2) 前号に規定する者以外の者に対する講習 2時間

(平14公委規則14・追加、平21公委規則14・一部改正、平27公委規則14・旧第23条の3の6繰下、平29公委規則3・一部改正、令4公委規則9・旧第23条の3の7繰下・一部改正)

(特定小型原動機付自転車運転者講習等受講命令書受領書の提出)

第23条の3の9 法第108条の3の5第1項及び第2項の規定による特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令に際し受講命令書を受領した者は、別記様式第9号の16の3の2の特定小型原動機付自転車運転者講習等受講命令書受領書を作成し、公安委員会に提出するものとする。

(平27公委規則14・追加、令5公委規則12・一部改正)

(認知機能検査員審査)

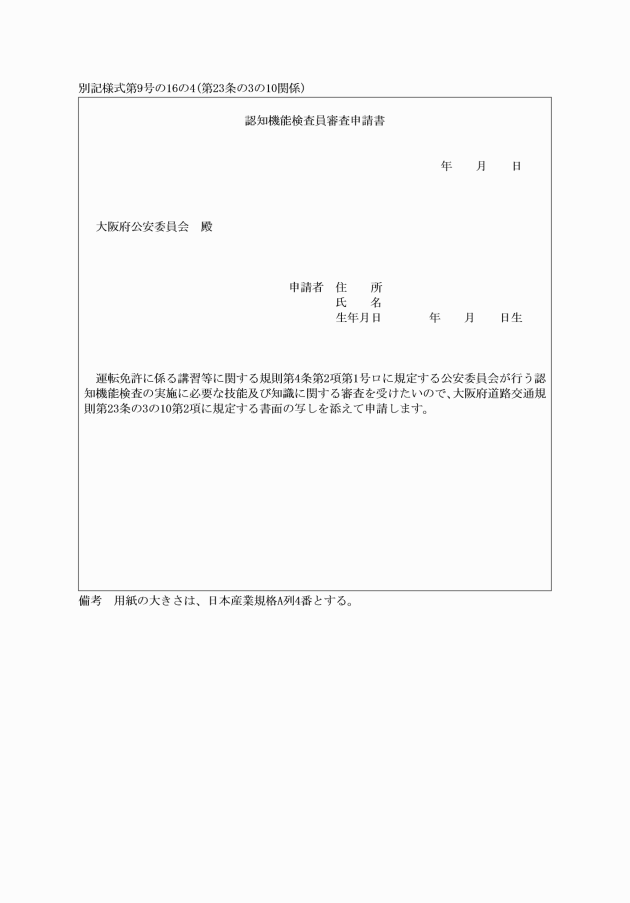

第23条の3の10 講習等に関する規則第4条第2項第1号ロに規定する認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査(以下「認知機能検査員審査」という。)は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるかどうかを確認することにより行うものとする。

(1) 認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)について専門的な知識及び技能を有する医師

(2) 警察庁が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習を終了した者

(3) 他の都道府県公安委員会が行う講習等に関する規則第4条第2項第1号ロに規定する認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習を終了した者

(4) 自動車安全運転センターが行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習を終了した者

2 認知機能検査員審査を受けようとする者は、別記様式第9号の16の4の認知機能検査員審査申請書に前項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面の写しを添付して公安委員会に提出し、申請しなければならない。

3 認知機能検査員審査に合格した者には、別記様式第9号の16の5の認知機能検査員審査合格証書を交付する。

(平24公委規則4・追加、平27公委規則14・旧第23条の3の8繰下、平30公委規則4・令4公委規則9・一部改正)

(認知機能検査員講習)

第23条の3の11 講習等に関する規則第4条第2項第1号ロに規定する認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習(以下「認知機能検査員講習」という。)を受けることができる者は、認知機能検査員講習を受ける日における年齢が21歳以上の者とする。

4 認知機能検査員講習を受けようとする者は、公安委員会に申し出て講習の日時及び場所の指定を受けるものとする。この場合において、前項の規定による講習項目の受講の免除を受けようとする者は、併せてその旨を申し出るものとする。

5 前項の指定を受けた者は、指定された講習の実施日に、公安委員会に対し、別記様式第9号の16の6の認知機能検査員講習受講申出書を提出するとともに次に掲げる書面を提示し、申し出るものとする。

(1) 第1項に該当する者であることを証する書面

6 認知機能検査員講習を終了した者には、別記様式第9号の16の7の認知機能検査員講習終了証書を交付する。

(平21公委規則9・追加、平21公委規則14・一部改正、平24公委規則4・旧第23条の3の8繰下・一部改正、平27公委規則14・旧第23条の3の9繰下、令4公委規則9・一部改正)

(講習の委託に係る資格認定)

第23条の3の12 講習(法第108条の2第1項第1号、第3号、第6号、第11号、第13号(運転者の資質の向上に資するものとして講習等に関する規則第6条に規定する活動を体験させる講習に限る。)、第15号及び第16号に規定する講習をいう。以下この条において同じ。)の委託を受けようとする者は、講習の種別ごとに別記様式第9号の16の8の講習の委託に係る資格認定申請書を公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の講習の委託に係る資格認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人である場合は、次に掲げる書類

ア 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)が記載されているものに限る。)

イ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書及び民法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書

ウ 未成年者で講習の委託を受けることに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面

エ 別記様式第9号の16の9の誓約書

(2) 法人その他の団体である場合は、次に掲げる書類

ア 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

イ 役員の氏名及び住所を記載した名簿

(3) 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

(4) 申請者の組織体制、職員数等を記載した書面

(5) 講習の水準を維持するための研修体制の整備状況を記載した書面

(6) 申請者の業務に関する苦情の処理体制の整備状況を記載した書面

(7) 個人情報の管理体制の整備状況を記載した書面

(8) 講習を行うための会場、資機材等講習を行うのに必要かつ適切な設備を有することを証する書面又はこれを有するための具体的な計画書

(9) 講習の業務に従事する者の確保等講習を行うのに必要かつ適切な能力を有することを証する書面又はこれを有するための具体的な計画書

3 第1項の規定による講習の委託に係る資格認定申請があった場合において、公安委員会が講習の委託を受ける資格があると認めるときは、当該申請を行った者に対し、別記様式第9号の16の10の講習の委託に係る資格認定書を交付する。

(平25公委規則8・追加、平27公委規則14・旧第23条の3の10繰下・一部改正、令4公委規則5・令4公委規則9・令5公委規則12・令7公委規則12・一部改正)

(指定講習機関の指定)

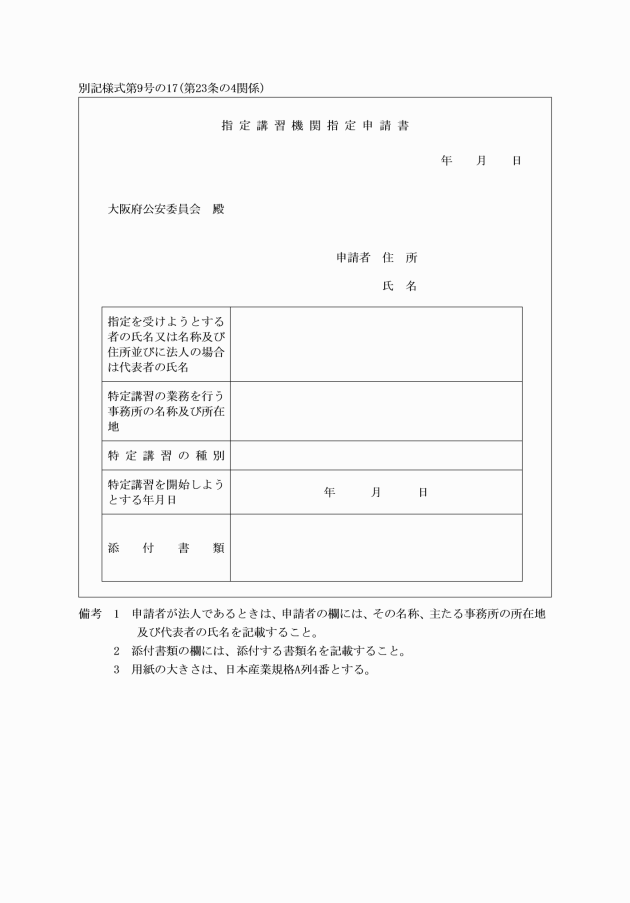

第23条の4 指定講習機関の指定に係る法第108条の4第2項の申請は、別記様式第9号の17の指定講習機関指定申請書により行うものとする。

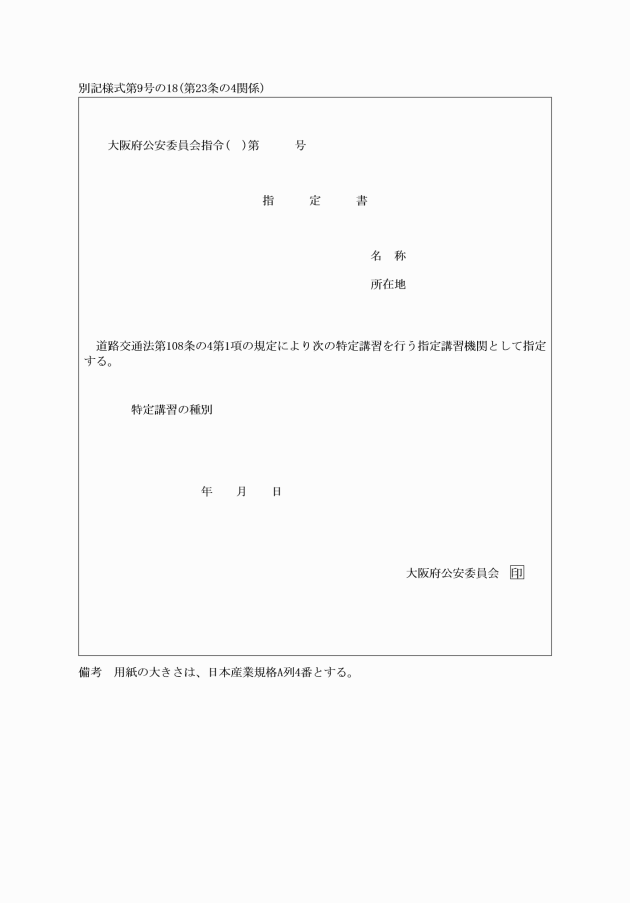

2 前項の申請に係る指定は、別記様式第9号の18の指定書を交付して行う。

(平2公委規則8・追加、平6公委規則8・平7公委規則3・平8公委規則15・平10公委規則11・平15公委規則7・一部改正)

(審査合格証書の交付)

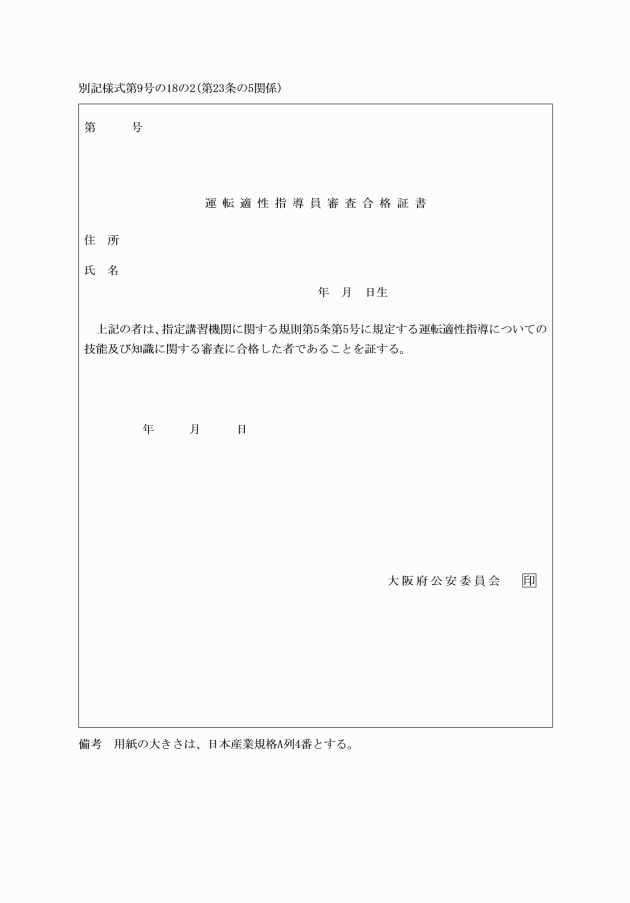

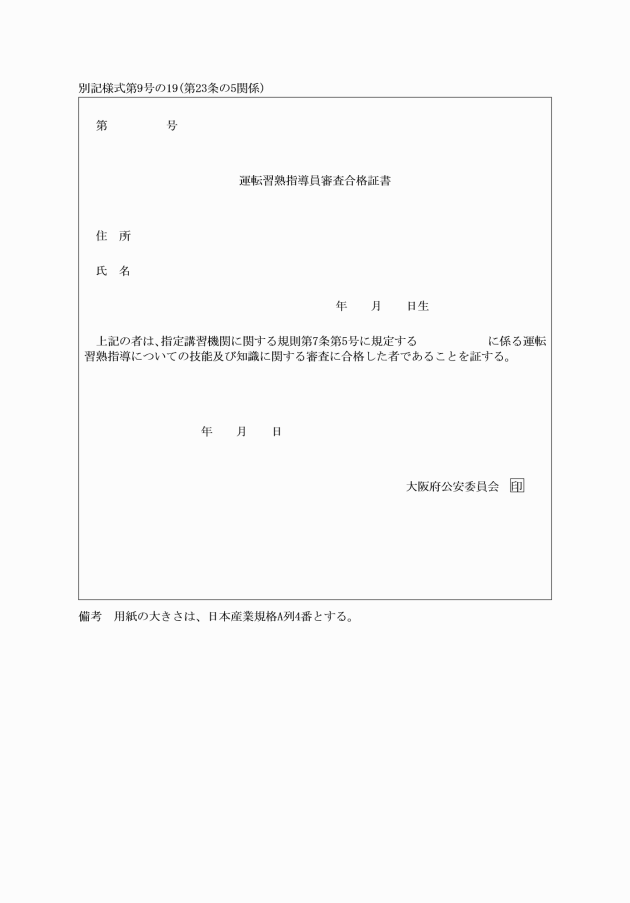

第23条の5 指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号)第5条第5号に規定する運転適性指導についての技能及び知識に関する審査に合格した者には別記様式第9号の18の2の運転適性指導員審査合格証書を、同規則第7条第5号に規定する運転習熟指導についての技能及び知識に関する審査に合格した者には別記様式第9号の19の運転習熟指導員審査合格証書を交付する。

(平2公委規則8・追加、平6公委規則8・平7公委規則3・平8公委規則15・平10公委規則11・平15公委規則7・一部改正)

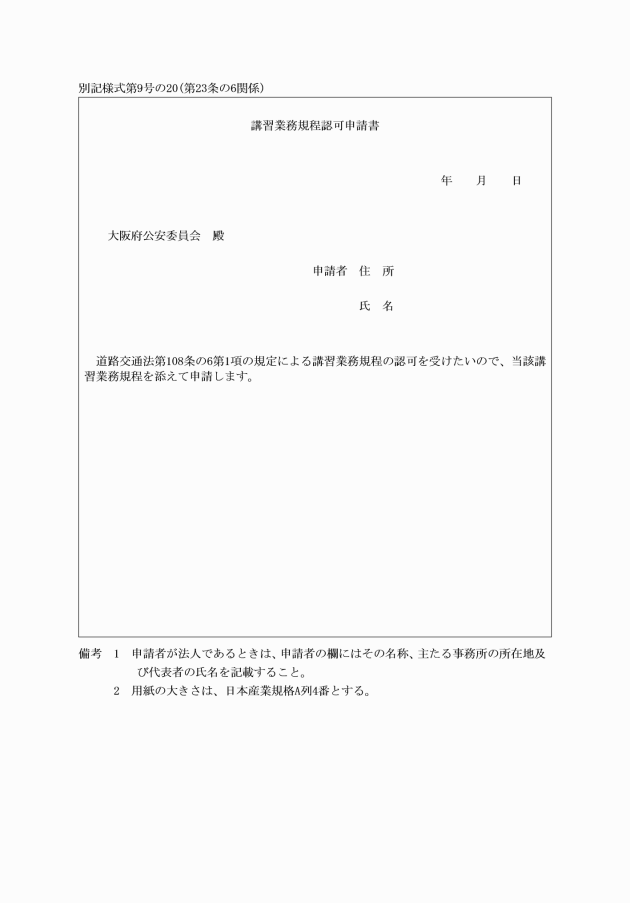

(講習業務規程の認可)

第23条の6 法第108条の6第1項前段の規定により講習業務規程の認可を受けようとする機関は、別記様式第9号の20の認可申請書に講習業務規程を添えて公安委員会に提出し、申請するものとする。

(平2公委規則8・追加、平6公委規則8・平7公委規則3・平8公委規則15・平10公委規則11・一部改正)

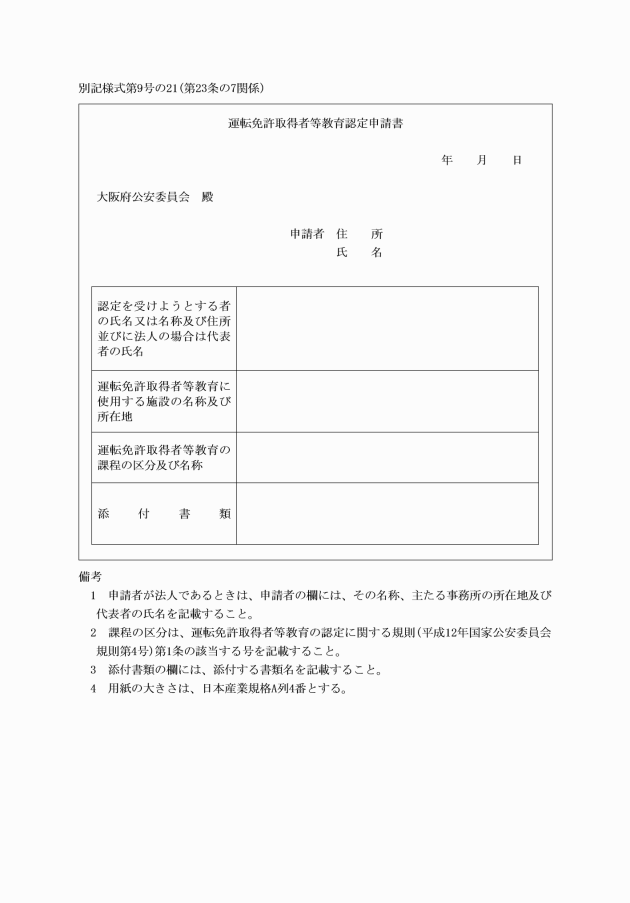

(運転免許取得者等教育の認定の申請)

第23条の7 法第108条の32の2第1項の規定により運転免許取得者等教育の認定を受けようとする者は、別記様式第9号の21の運転免許取得者等教育認定申請書を公安委員会に提出し、申請するものとする。

(平12公委規則8・追加、令4公委規則9・一部改正)

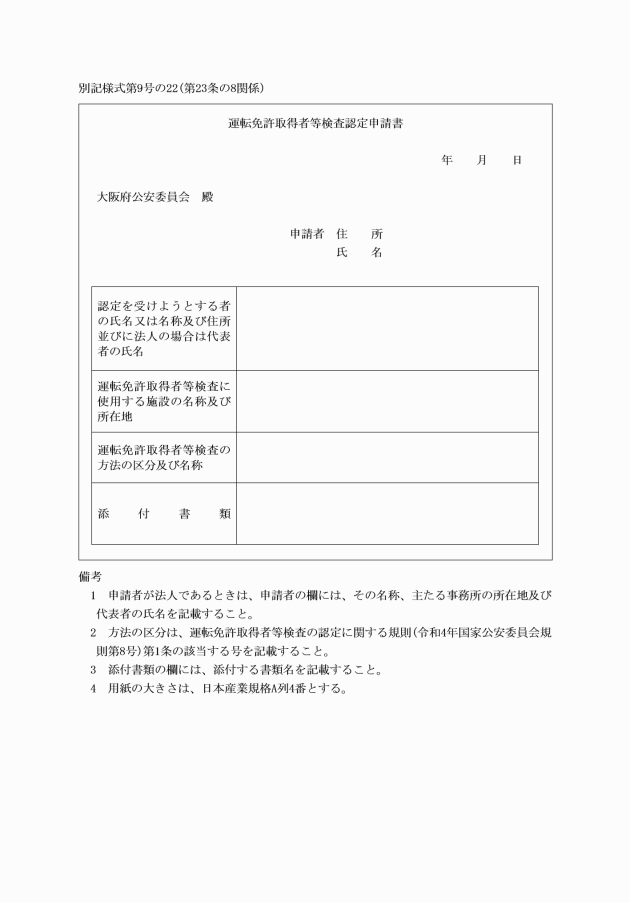

(運転免許取得者等検査の認定の申請)

第23条の8 法第108条の32の3第1項の規定により運転免許取得者等検査の認定を受けようとする者は、別記様式第9号の22の運転免許取得者等検査認定申請書を公安委員会に提出し、申請するものとする。

(令4公委規則9・追加)

第5章 雑則

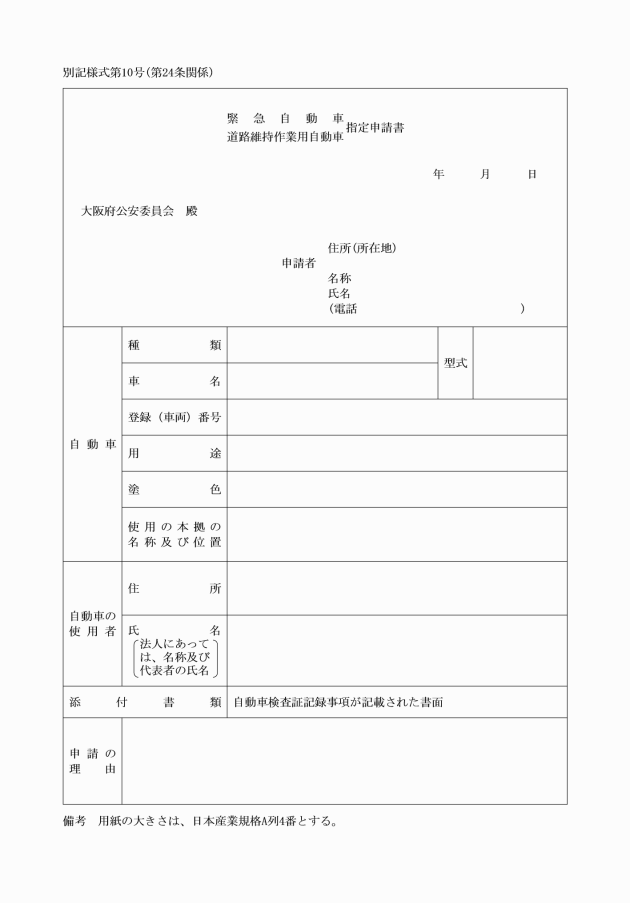

(緊急自動車等の指定及び届出)

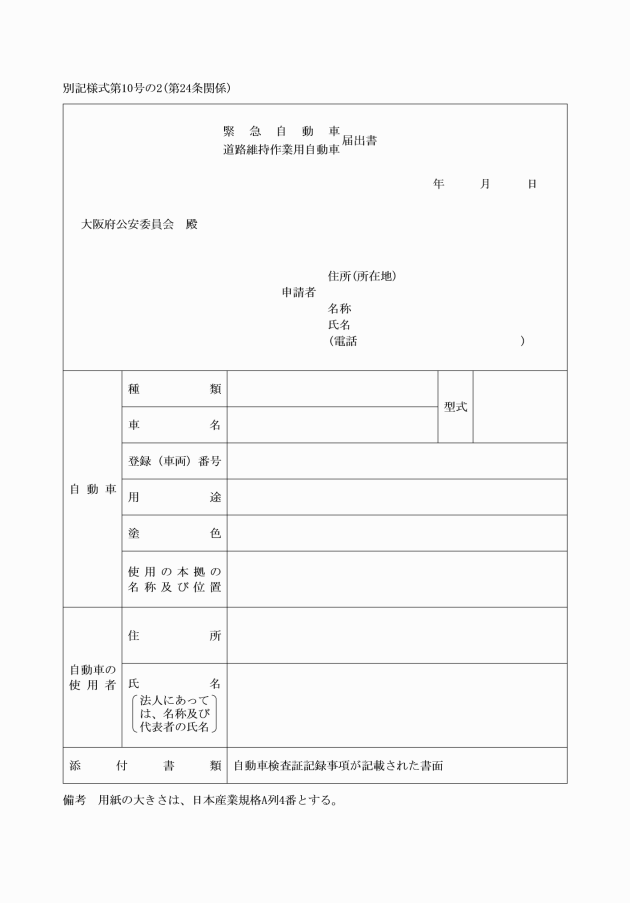

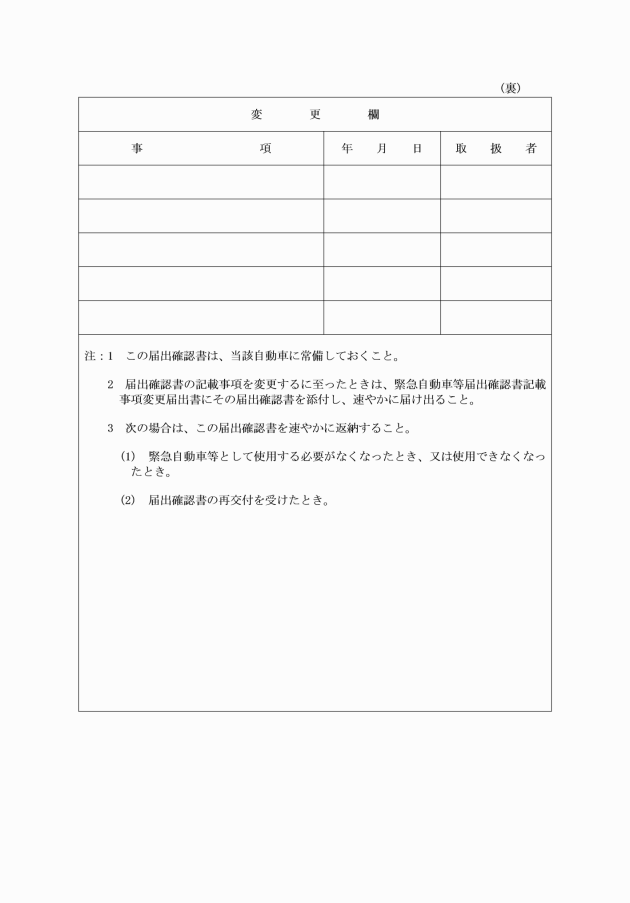

第24条 令第13条第1項に規定する緊急自動車(同条第1項第1号及び第1号の2に規定するものを除く。)及び令第14条の2第2号に規定する道路維持作業用自動車の指定を受けようとする者は、別記様式第10号の指定申請書を公安委員会に提出しなければならない。

2 令第13条第1項第1号及び第1号の2に規定する緊急自動車並びに令第14条の2第1号に規定する道路維持作業用自動車の届出をしようとする者は、別記様式第10号の2の届出書を公安委員会に提出しなければならない。

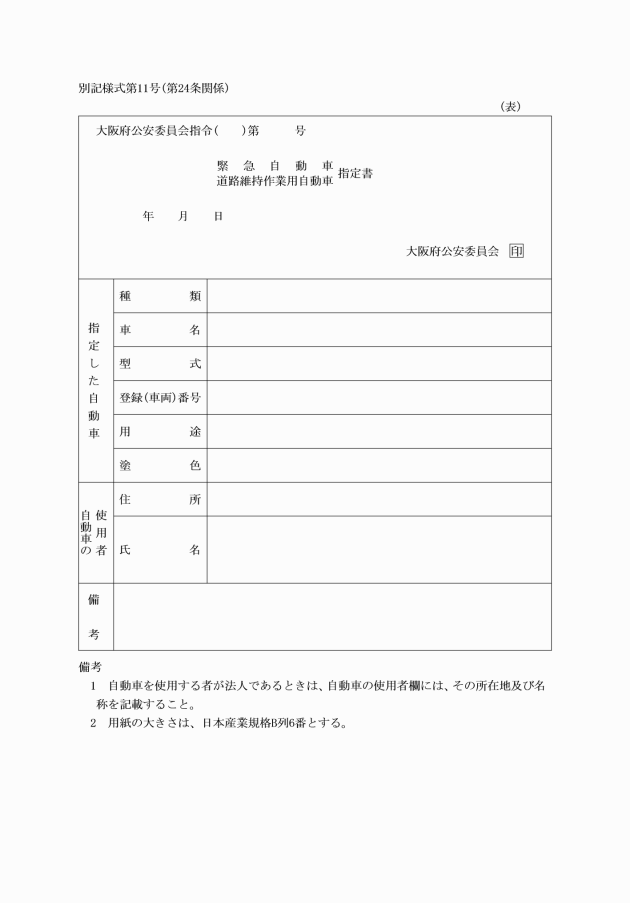

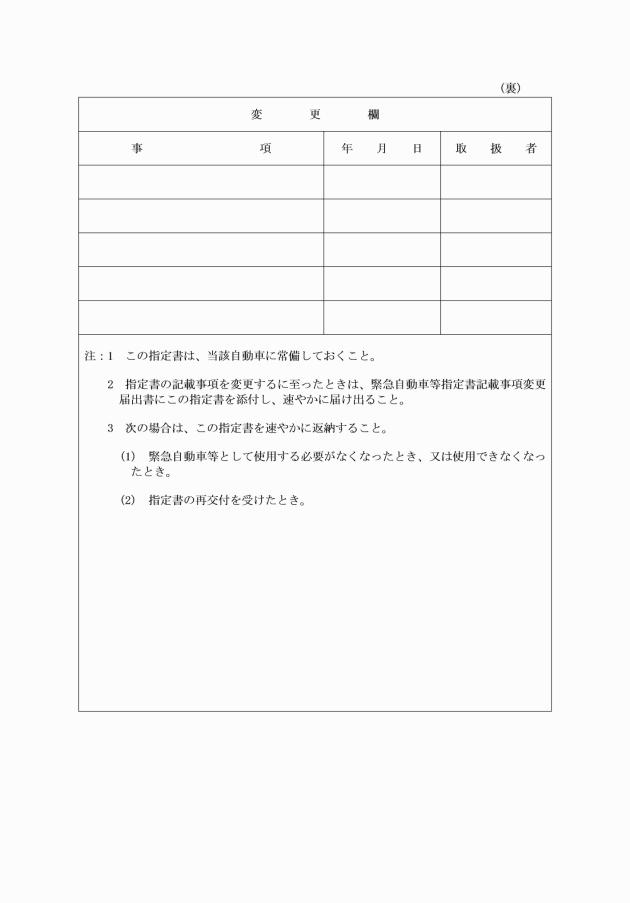

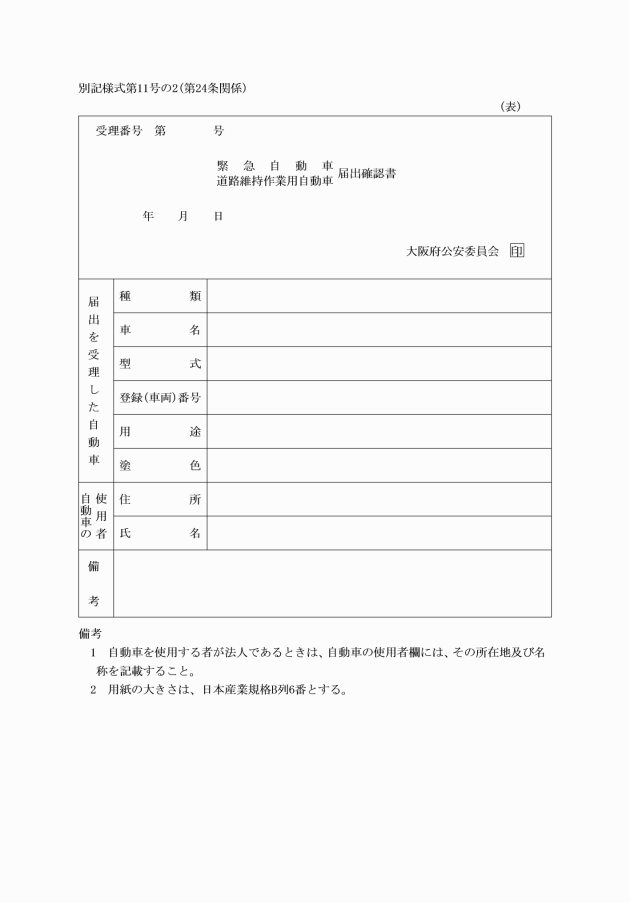

3 令第13条第1項及び令第14条の2第2号の規定による緊急自動車及び道路維持作業用自動車の指定は、別記様式第11号の指定書を交付して行い、令第13条第1項及び令第14条の2第1号の規定による緊急自動車及び道路維持作業用自動車の届出には、別記様式第11号の2の届出確認書を交付する。

4 前項の規定により緊急自動車及び道路維持作業用自動車(以下「緊急自動車等」という。)の指定を受けた者又は届出をした者(以下「緊急自動車等の使用者」という。)は、指定書又は届出確認書(以下「指定書等」という。)を当該車両に備え付けるものとする。

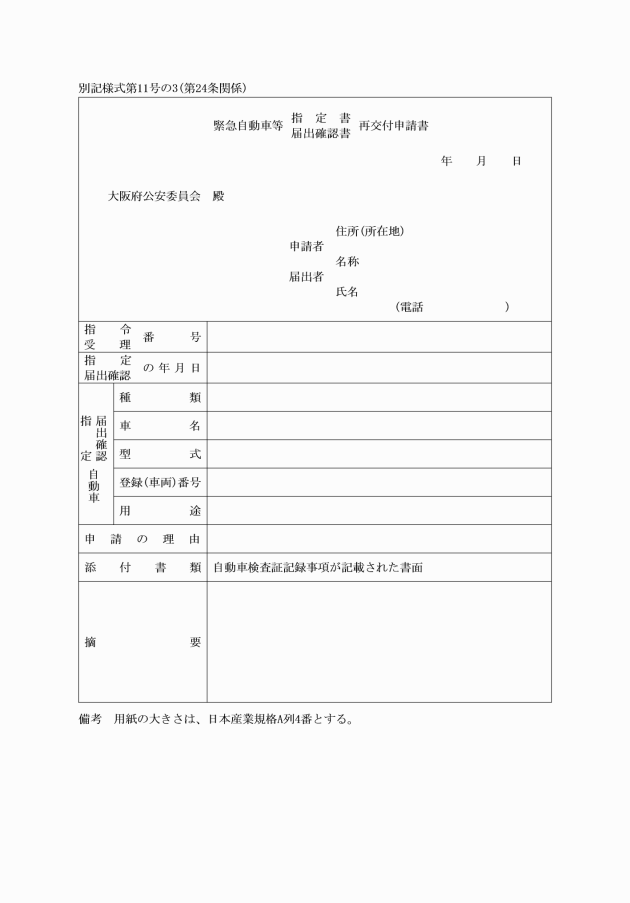

5 緊急自動車等の使用者は、指定書等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、別記様式第11号の3の再交付申請書により、公安委員会に指定書等の再交付を申請するものとする。

6 緊急自動車等の使用者は、緊急自動車等の指定を受け、又は届出をした自動車をその用務に使用しなくなつたときは当該指定書等を、指定書等の再交付を受けた後において亡失した指定書等を発見し、又は回復したときは発見し、又は回復した指定書等を、速やかに公安委員会に返納しなければならない。

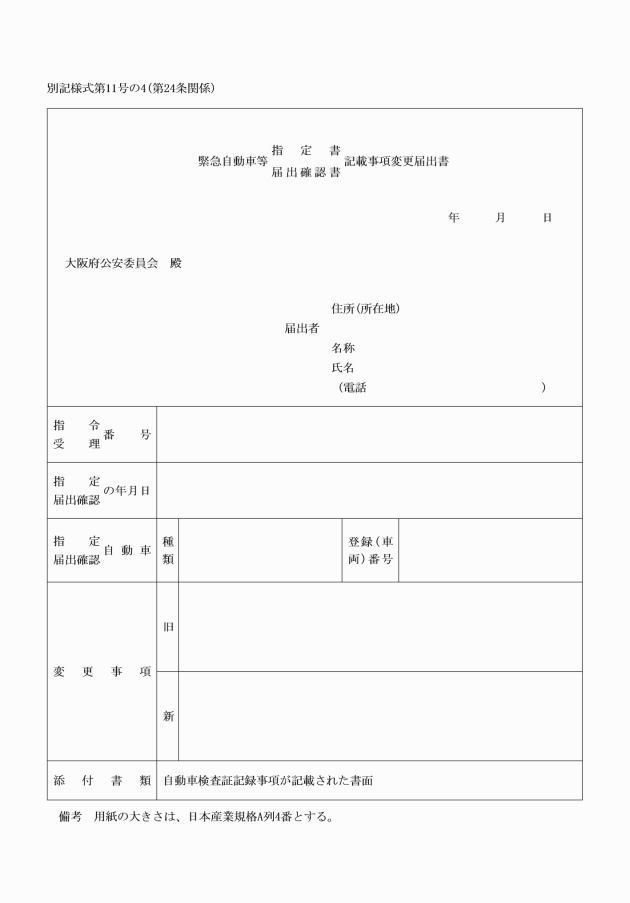

7 緊急自動車等の使用者は、指定書等の記載事項に変更を生じたときは、速やかに別記様式第11号の4の記載事項変更届出書により、公安委員会に届け出なければならない。

(昭53公委規則17・全改)

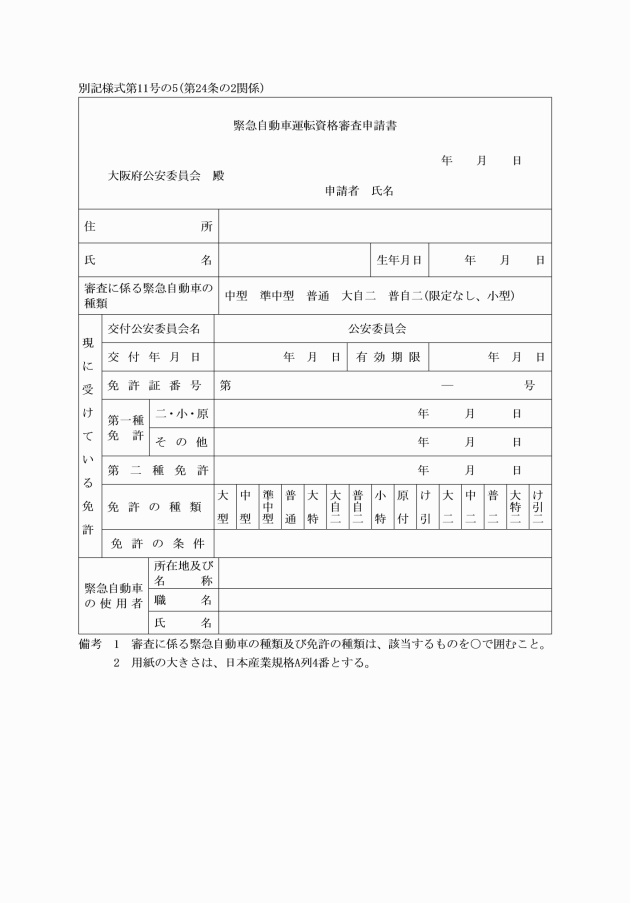

(緊急自動車の運転資格の審査)

第24条の2 施行規則第15条の2の規定による緊急自動車の運転資格の審査(以下「運転資格審査」という。)を受けようとする者は、別記様式第11号の5の緊急自動車運転資格審査申請書を公安委員会に提出しなければならない。

2 運転資格審査は、大阪府警察本部交通部門真運転免許試験場又は大阪府警察本部交通部光明池運転免許試験場において行う。

3 運転資格審査に合格した者については、その旨を運転免許証に記載し、又は免許情報記録個人番号カードの免許情報記録の備考欄に記録する。

(昭54公委規則10・追加、昭58公委規則12・昭61公委規則1・令7公委規則5・一部改正)

第25条 削除

(平11公委規則4)

(運転免許証交付等に係る手数料の納付)

第25条の2 法第92条第1項又は法第95条の2第11項の規定による運転免許証の交付及び法第95条の2第3項の規定による特定免許情報の記録に係る手数料は、別記様式第12号の2の納付書により納付するものとする。

(令7公委規則5・全改)

(技能検定員審査手数料等の納付)

第25条の3 法第99条の2第4項第1号イに規定する審査及び法第99条の3第4項第1号イに規定する審査の手数料は、別記様式第12号の3の納付書により納付するものとする。

2 法第99条の2第4項の規定による技能検定員資格者証の交付及び法第99条の3第4項の規定による教習指導員資格者証の交付に係る手数料は、別記様式第12号の4の納付書により納付するものとする。

(平6公委規則8・追加、平14公委規則14・一部改正)

第26条 削除

(昭53公委規則17)

(免許の効力の停止等の事務に関する委任)

第27条 法第114条の2第1項の規定により免許の保留及び免許の効力の停止に関する事務(これらの処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取に関する事務を含む。)並びに仮免許を与えること及び仮免許の取消しに関する事務を大阪府警察本部長に行なわせる。ただし、公安委員会が弁明の機会の付与、聴聞又は意見の聴取を行つた事案に係るものについては、この限りでない。

(昭46公委規則12・追加、昭48公委規則2・昭50公委規則5・平6公委規則17・平16公委規則1・一部改正)

(高速自動車国道等における権限)

第28条 法第114条の3の規定により法の規定による署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道及び自動車専用道路(法第110条第1項の規定により国家公安委員会が指定するものに限る。)に係るものは、大阪府警察本部交通部高速道路交通警察隊長に行なわせる。

(昭46公委規則12・追加、昭48公委規則2・昭49公委規則8・昭50公委規則5・昭51公委規則9・昭55公委規則4・平元公委規則3・平2公委規則4・平16公委規則2・一部改正)

(地域交通安全活動推進委員の委嘱等)

第29条 法第108条の29第1項の規定による地域交通安全活動推進委員の委嘱は、別記様式第12号の5の委嘱状を交付して行うものとする。

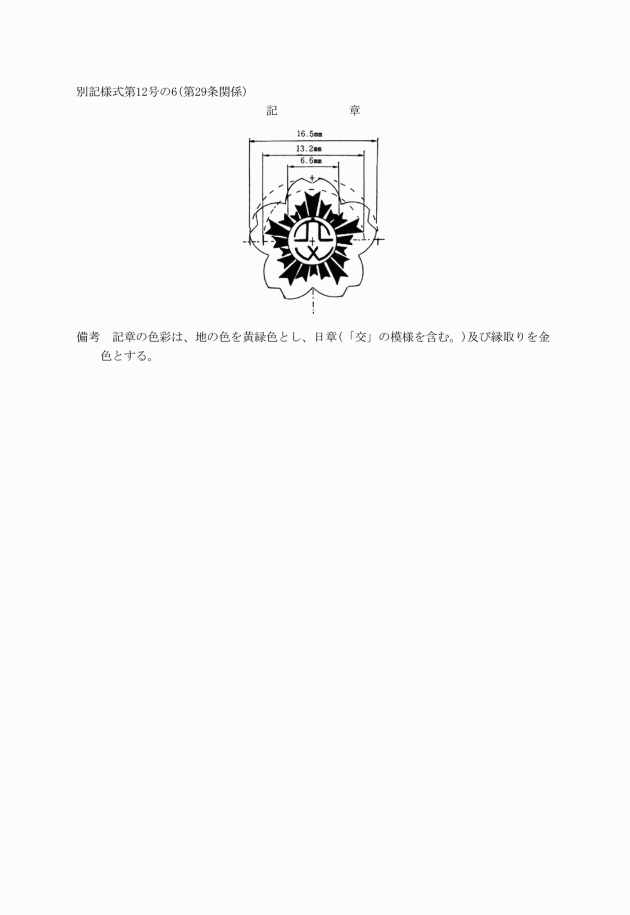

2 前項の委嘱に際しては、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第7号)第6条に規定する証明書及び別記様式第12号の6の記章を貸与する。

3 地域交通安全活動推進委員は、その身分を失つたときは、前項の規定により貸与を受けた証明書及び記章を返納しなければならない。

(平2公委規則17・追加、平6公委規則8・平10公委規則5・一部改正)

(地域交通安全活動推進委員の解嘱)

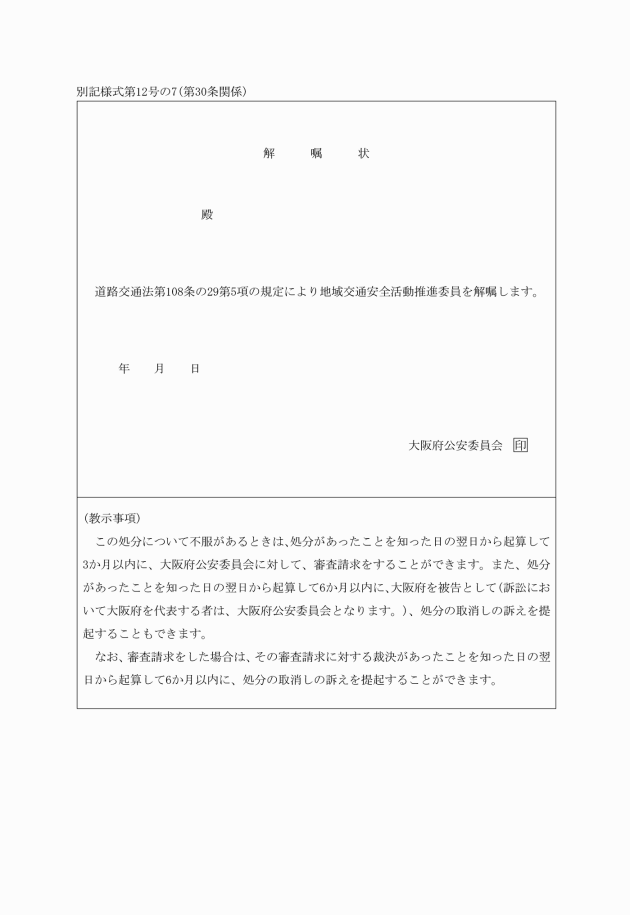

第30条 法第108条の29第5項の規定による地域交通安全活動推進委員の解嘱は、別記様式第12号の7の解嘱状を交付して行うものとする。ただし、当該地域交通安全活動推進委員の所在が不明のため解嘱状を交付することができないときは、この限りでない。

(平2公委規則17・追加、平6公委規則8・平10公委規則5・一部改正)

(地域交通安全活動推進委員協議会を組織する区域)

第31条 法第108条の30第1項の規定により公安委員会が定める地域交通安全活動推進委員協議会を組織する区域は、大阪府警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例(昭和29年大阪府条例第25号)に規定する警察署ごとの管轄区域とする。

(平2公委規則17・追加、平10公委規則5・一部改正)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大阪府道路交通取締規則(昭和30年大阪府公安委員会規則第3号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、現に緊急自動車指定取扱規程(昭和29年9月30日大阪府警察本部告示第2号。以下「規程」という。)により指定を受けている者は、この規則の相当規定により指定を受けたものとみなし、その者が規程により受けている指定書は、この規則の相当規定により受けた指定書とみなす。

(平19公委規則12・旧第4項繰上)

附則(昭和37年公委規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

附則(昭和37年公委規則第3号)

この規則は、昭和37年8月3日から施行する。

附則(昭和38年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年公委規則第2号)抄

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和41年公委規則第2号)

この規則は、昭和41年2月1日から施行する。

(平19公委規則12・旧第1項・一部改正)

附則(昭和42年公委規則第10号)

この規則は、昭和42年11月10日から施行する。

附則(昭和46年公委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年12月1日から施行する。ただし、第13条の3の次に1条を加える改正規定、第17条の改正規定及び様式第13号の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(運転免許の効力の停止等の事務に関する委任規則の廃止)

2 運転免許の効力の停止等の事務に関する委任規則(昭和42年大阪府公安委員会規則第8号)は、廃止する。

(大阪府警察組織規則の一部改正)

3 大阪府警察組織規則(昭和40年大阪府公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和47年公委規則第2号)

この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

附則(昭和48年公委規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年公委規則第5号)

この規則は、昭和48年4月16日から施行する。

附則(昭和49年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年公委規則第9号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

附則(昭和53年公委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第313号)附則第5項の規定により公安委員会に提出する文書は、改正後の大阪府道路交通規則別記様式第10号の2の届出書を使用するものとする。

附則(昭和54年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年公委規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年公委規則第18号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

附則(昭和58年公委規則第12号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

附則(昭和58年公委規則第15号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

附則(昭和60年公委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規定によつて作成した用紙で残存するものは、この規則の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。

附則(昭和61年公委規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年公委規則第3号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第47条第3項第1号の改正規定及び附則第3項の規定は、平成元年3月29日から施行する。

附則(平成2年公委規則第4号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第47条第3項第1号の改正規定及び附則第3項の規定は、平成2年3月29日から施行する。

附則(平成2年公委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年9月1日から施行する。

附則(平成2年公委規則第17号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

附則(平成4年公委規則第18号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

附則(平成6年公委規則第8号)

この規則は、平成6年5月10日から施行する。

附則(平成6年公委規則第17号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成7年公委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年公委規則第2号)

この規則は、平成8年2月1日から施行する。

附則(平成8年公委規則第13号)

この規則は、平成8年5月26日から施行する。

附則(平成8年公委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の大阪府道路交通規則の様式により作成した用紙は、第2条の規定による改正後の大阪府道路交通規則の様式により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成9年公委規則第12号)

この規則は、平成9年10月17日から施行する。

附則(平成10年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条の4第8号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の2の規定による改正前の大阪府道路交通規則の様式により作成した用紙は、第4条の2の規定による改正後の大阪府道路交通規則の様式により作成したものとみなす。

3 この規則による改正前の規定により作成した用紙で残存するものは、この規則の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。

附則(平成10年公委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規定により作成した用紙で残存するものは、この規則の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。

附則(平成11年公委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年公委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規定により作成した用紙で残存するものは、この規則の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。

附則(平成11年公委規則第12号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

附則(平成12年公委規則第1号)

この規則は、平成12年3月1日から施行する。

附則(平成12年公委規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年公委規則第13号)

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

附則(平成12年公委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年公委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年公委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府道路交通規則(以下「旧規則」という。)の様式により交付されている駐車禁止除外指定車の標章は、改正後の大阪府道路交通規則(以下「新規則」という。)の様式により交付された駐車禁止除外指定車の標章とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成13年公委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年公委規則第14号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

附則(平成13年公委規則第17号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

附則(平成14年公委規則第14号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

附則(平成14年公委規則第16号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成15年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正後の大阪府道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第3に掲げる道路を通行した自動車についての同表の適用については、新規則第10条の2の規定中「4.1メートル」とあるのは、従前のとおり「3.8メートル」とする。

附則(平成17年公委規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年公委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年公委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年公委規則第14号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

附則(平成19年公委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年公委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月2日から施行する。

(大阪府道路交通規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 大阪府道路交通規則の一部を改正する規則(昭和41年大阪府公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府公安委員会公印規則の一部改正)

3 大阪府公安委員会公印規則(昭和58年大阪府公安委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成19年公委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府道路交通規則(以下「旧規則」という。)第2条の8第2項の規定により交付されている標章、旧規則第4条の2第2項の規定により交付されている標章及び旧規則第8条第4項の規定により交付されている許可証は、改正後の大阪府道路交通規則(以下「新規則」という。)第2条の8第3項の規定により交付された標章、新規則第4条の2第2項の規定により交付された標章及び新規則第8条第6項の規定により交付された許可証とみなす。

附則(平成19年公委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年公委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年公委規則第9号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

附則(平成20年公委規則第14号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

附則(平成20年公委規則第18号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成21年公委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(大阪府公安委員会公印規則の一部改正)

2 大阪府公安委員会公印規則(昭和58年大阪府公安委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成21年公委規則第11号)

この規則は、平成21年4月29日から施行する。

附則(平成21年公委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号)第101条の3第1項の更新期間が満了する日がこの規則の施行日から起算して6か月を経過する日前である者に対するこの規則による改正後の大阪府道路交通規則(以下「新規則」という。)第21条の3の規定による書面の送付は、同条の規定にかかわらず、新規則様式第7号の2の高齢者講習通知書により行う。

附則(平成21年公委規則第16号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附則(平成22年公委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第4の1の表1号の項の改正規定は、同年3月20日から施行する。

附則(平成22年公委規則第7号)

この規則は、平成22年4月19日から施行する。

附則(平成22年公委規則第10号)

この規則は、平成23年1月4日から施行する。

附則(平成23年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年公委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年公委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条中大阪府道路交通規則別表第4の6の(2)の改正規定(「関西国際空港株式会社法(昭和59年法律第53号)第6条第1項第4号」を「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第9条第1項第6号」に改める部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の大阪府道路交通規則様式第8号の2の5により作成した用紙で残存するものは、同条の規定による改正後の大阪府道路交通規則の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。

附則(平成24年公委規則第6号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成24年公委規則第10号)

この規則は、平成24年11月3日から施行する。

附則(平成25年公委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年公委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。ただし、別表第4の5の表大阪市道高速道路淀川左岸線の項の改正規定は、同年5月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府道路交通規則の様式により交付されている駐車禁止除外指定車の標章又は緊急自動車及び道路維持作業用自動車の指定書及び確認届出書は、改正後の大阪府道路交通規則の様式により交付された駐車禁止除外指定車の標章又は緊急自動車及び道路維持作業用自動車の指定書及び届出確認書とみなす。

附則(平成25年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年公委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府道路交通規則(以下「旧規則」という。)様式第2号の13(その1)、様式第2号の13(その2)又は様式第2号の13(その3)の規定により交付されている認知機能検査結果通知書は、改正後の大阪府道路交通規則別記様式第2号の13(その3)、別記様式第2号の13(その2)又は別記様式第2号の13(その1)の規定により交付されたものとみなす。

3 旧規則の規定により作成した用紙で残存するものは、この規則の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。

附則(平成25年公委規則第12号)

この規則は、平成25年12月15日から施行する。

附則(平成26年公委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年公委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規定により作成した用紙で残存するものは、この規則の定めにかかわらず、所要の補正を行った上、当分の間使用することができる。

附則(平成26年公委規則第8号)

この規則は、平成26年11月22日から施行する。

附則(平成26年公委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府道路交通規則の様式により交付されている取消処分者講習終了証書は、改正後の大阪府道路交通規則の様式により交付された取消処分者講習終了証明書とみなす。

(大阪府公安委員会公印規則の一部改正)

3 大阪府公安委員会公印規則(昭和58年大阪府公安委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成27年公委規則第1号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

附則(平成27年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年公委規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年公委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規定により作成した用紙で残存するものは、この規則の定めにかかわらず、所要の補正を行った上、当分の間使用することができる。

(大阪府公安委員会公印規則の一部改正)

3 大阪府公安委員会公印規則(昭和58年大阪府公安委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成27年公委規則第16号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

附則(平成28年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府道路交通規則(以下「旧規則」という。)の様式により交付されている証書等は、改正後の大阪府道路交通規則(以下「新規則」という。)の様式により交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている届出書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

4 旧規則の規定により作成された用紙で残存するものは、この規則の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。

附則(平成28年公委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年公委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年公委規則第11号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

附則(平成29年公委規則第1号)

この規則は、平成29年1月28日から施行する。

附則(平成29年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年3月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府道路交通規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている届出書その他の書類は、改正後の大阪府道路交通規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第101条第1項の更新期間が満了する日(新法第101条の2第1項の規定による運転免許証の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が70歳以上の者であって、当該日がこの規則の施行日から起算して6か月を経過した日前である者に対する認知機能検査結果通知書については、旧規則別記様式第2号の13により作成した用紙に所要の補正を行った上、新規則別記様式第2号の13により作成した用紙として使用することができる。

4 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成28年内閣府令第49号)附則第17条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る高齢者講習受講申出書及び運転免許に係る講習等に関する規則の一部を改正する規則(平成28年国家公安委員会規則第16号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる基準に係る講習に係る特定任意高齢者講習受講申出書の様式は、新規則別記様式第9号の13及び別記様式第9号の16の2の様式にかかわらず、なお従前の例による。

(大阪府公安委員会公印規則の一部改正)

5 大阪府公安委員会公印規則(昭和58年大阪府公安委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成29年公委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年公委規則第8号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

附則(平成29年公委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府道路交通規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている届出書その他の書類は、改正後の大阪府道路交通規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式により交付されている委嘱状は、新規則の様式により交付されたものとみなす。

4 旧規則の規定により作成された用紙で残存するものは、この規則の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。

附則(平成29年公委規則第19号)

この規則は、平成29年12月10日から施行する。

附則(平成30年公委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年公委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年公委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の規則の様式により提出されたものとみなす。

3 大阪府証紙徴収条例を廃止する条例(平成29年大阪府条例第60号)附則第2項の規定により、証紙による収入の方法により手数料を徴収する場合における大阪府道路交通規則の様式(別記様式第8号の2の6及び別記様式第8号の2の7を除く。)及び委託を受けて確認事務を行おうとする法人の登録の申請等に関する規則の様式は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正前の大阪府道路交通規則別記様式第8号の2の6及び別記様式第8号の2の7により作成した用紙で残存するものは、同条の規定による改正後の大阪府道路交通規則の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。

附則(平成31年公委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(平成31年公委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(平成31年公委規則第6号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

附則(令和元年公委規則第10号)

この規則は、令和元年11月16日から施行する。

附則(令和2年公委規則第3号)

この規則は、令和2年3月29日から施行する。

附則(令和2年公委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年公委規則第5号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

附則(令和2年公委規則第8号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

附則(令和3年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の様式によるものとみなす。

3 旧様式により作成した用紙で残存するものは、当分の間、所要の調整をした上、使用することができる。

附則(令和4年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府道路交通規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている安全運転管理者等選任届出書、教習申出書、安全運転管理者等資格認定申請書、緊急自動車及び道路維持作業用自動車の指定申請書及び緊急自動車及び道路維持作業用自動車の届出書は、改正後の大阪府道路交通規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された安全運転管理者等選任届出書、教習申出書、安全運転管理者等資格認定申請書、緊急自動車及び道路維持作業用自動車の指定申請書及び緊急自動車及び道路維持作業用自動車の届出書とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式により交付されている解任命令書、教習修了証明書、資格認定書及び報告・資料提出要求書は、新規則の様式により交付された解任命令書、教習修了証明書、資格認定書及び報告・資料提出要求書とみなす。

(大阪府公安員会公印規則の一部改正)

4 大阪府公安委員会公印規則(昭和58年大阪府公安委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和4年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)附則第2条第3項の規定又は同法附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第753条の規定により成年に達したものとみなされた18歳未満の者は、改正後の大阪府道路交通規則第23条の3の12第2項第1号ウの規定は、適用しないものとする。

附則(令和4年公委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年5月13日から施行する。

(大阪府公安委員会公印規則の一部改正)

2 大阪府公安委員会公印規則(昭和58年大阪府公安委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和4年公委規則第15号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

附則(令和4年公委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府道路交通規則の様式により提出されている緊急自動車及び道路維持作業用自動車指定申請書並びに緊急自動車及び道路維持作業用自動車届出書は、改正後の大阪府道路交通規則の様式により提出された緊急自動車及び道路維持作業用自動車指定申請書並びに緊急自動車及び道路維持作業用自動車届出書とみなす。

附則(令和5年公委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年公委規則第12号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

附則(令和5年公委規則第17号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和6年公委規則第8号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

附則(令和6年公委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和6年公委規則第14号)

この規則は、令和6年12月12日から施行する。

附則(令和7年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年3月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府道路交通規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている駐車許可申請書、安全運転管理者等選任届出書、安全運転管理者等資格認定申請書、免許条件変更・解除申請書、運転経歴証明書交付申請書、運転経歴証明書記載事項変更届出書、運転経歴証明書再交付申請書及び運転免許証交付手数料納付書は、改正後の大阪府道路交通規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された駐車許可申請書、安全運転管理者等選任届出書、安全運転管理者等資格認定申請書、運転免許条件(変更)・限定解除審査申請書、運転経歴証明書交付等申請書、運転経歴証明書記載事項変更届(府内変更・他府県転入)、運転経歴証明書再交付申請書及び運転免許証交付・特定免許情報記録手数料納付書とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式により交付されている届出移送通知書、臨時適性検査通知書、臨時適性検査通知書(仮運転免許)、適性検査受検命令書、診断書提出命令書及び運転免許の効力停止処分解除通知書は、新規則の様式により交付された届出移送通知書、臨時適性検査通知書、臨時適性検査通知書(仮運転免許)、適性検査受検命令書、診断書提出命令書及び運転免許の効力停止処分解除通知書とみなす。

(大阪府公安委員会公印規則の一部改正)

4 大阪府公安委員会公印規則(昭和58年大阪府公安委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和7年公委規則第11号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

附則(令和7年公委規則第12号)

この規則は、令和7年5月1日から施行する。

附則(令和7年公委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府道路交通規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府道路交通規則の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行日前の大阪府道路交通規則第8条の規定に基づく申請により交付する駐車許可証については、なお従前の例による。

別表第1(第2条の4の2関係)

(平9公委規則12・追加)

1 火薬類及び火薬類以外の爆発性物質

表示 | ||

項目 | 品名 | |

火薬類 | ジアゾジニトロフェノール テトラセン その他火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に規定する起爆薬 | 四硝酸ペンタエリスリット ニトログリコール ニトログリセリン その他火薬類取締法に規定する爆発の用途に供せられる硝酸エステル煙火(がん具煙火を除く。) |

火薬類以外の爆発性物質 | ニトロメタン その他これと同程度以上の爆発性を有するもの | |

2 毒物、劇物及び毒物・劇物以外の有毒性物質

表示 | |

項目 | 品名 |

毒物 | 塩化シアノゲン シアン化水素 四アルキル鉛 ホスゲン |

劇物 | クロルピクリン |

毒物・劇物以外の有毒性物質 | 二酸化窒素(四酸化窒素) その他これと同程度以上の毒性を有するもの |

3 水又は空気と作用して発火性を有する物質

表示 | |

項目 | 品名 |

水又は空気と作用して発火性を有する物質 | シラン ジシラン トリシラン ホスフィン その他これらと同程度以上の発火性を有するもの |

別表第2(第2条の4の2関係)

(平9公委規則12・追加、平13公委規則14・平13公委規則17・一部改正)

1 火薬類及びがん具煙火

表示 | 車両の種類 | 要件 | ||

項目 | 品名 | 積載数量 | その他 | |

火薬 | 黒色火薬 無煙火薬 その他火薬類取締法に規定する火薬 | 普通自動車及び四輪以上の小型自動車 | 10キログラム以下 | 火薬類取締法その他関係法令に定める事項を遵守すること。 |

爆薬 | カーリット ダイナマイト 硝安爆薬 テトリル トリニトロトルエン トリメチレントリニトロアミン ピクリン酸 その他火薬類取締法に規定する爆薬 | 5キログラム以下 | ||

火工品 | 工業雷管 電気雷管 信号雷管 | 100個以下 | ||

導火管付き雷管 | 25個以下 | |||

銃用雷管 | 10,000個以下 | |||

実包 空包 | 1,000個以下 | |||

導爆線 | 100メートル以下 | |||

制御発破用コード | 20メートル以下 | |||

導火線 | 2,000メートル以下 | |||

信号えん管 信号火せん | 100個以下 | |||

その他火薬類取締法に規定する火工品 | その原料をなす火薬10キログラム又は爆薬5キログラム以下 | |||

がん具煙火 | がん具煙火 | |||

2 高圧ガス

表示 | 車両の種類 | 要件 | |||

項目 | 品名 | 積載数量 | 容器の内容積 | その他 | |

可燃性ガス及び毒性ガス | 亜酸化窒素 アセチレン アンモニア エタン エチレン エチレンオキシド(酸化エチレン) 塩化ビニル 塩化メチル(クロルメチル) 塩素 臭化メチル(ブロムメチル) 水素 石油ガス 天然ガス トリメチルアミン 二酸化硫黄(亜硫酸ガス) ブタジエン メチルエーテル モノメチルアミン 硫化水素 六フッ化硫黄 その他高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に規定する可燃性ガス及び毒性ガス | 普通自動車及び四輪以上の小型自動車 | 圧縮ガスの場合は、ガス容積60立方メートル以下 液化ガスの場合は、600キログラム以下 | 120リットル未満 | 高圧ガス保安法その他関係法令に定める事項を遵守すること。 |

酸素 | 酸素 | ||||

不活性ガス | アルゴン 空気 窒素 二酸化炭素 ネオン ヘリウム その他高圧ガス保安法に規定する可燃性ガス、毒性ガス及び酸素以外のガス |

| 圧縮ガスの場合は、ガス容積90立方メートル以下 液化ガスの場合は、18,000リットル以下 | 圧縮ガスの場合は、120リットル未満 液化ガスの場合は、18,000リットル以下 |

|

注:圧縮ガスのガス容積は、温度零度、ゲージ圧力零キログラム毎平方センチメートルの状態に換算したときの容積である。 | |||||

3 毒物及び劇物

表示 | 車両の種類 | 要件 | ||

項目 | 品名 | 積載数量 | その他 | |

毒物 | フッ化水素 フッ化水素を含有する製剤 無機シアン化合物を含有する製剤(紺青、フェリシアン塩及びフェロシアン塩のいずれかを含有する製剤を除く。)で液体状のもの その他毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に規定する毒物であって液体状のもの | 普通自動車及び四輪以上の小型自動車 | 1,000キログラム未満 | 毒物及び劇物取締法その他関係法令で定める事項を遵守すること。 |

劇物 | アンモニアを含有する製剤(アンモニア10パーセント以下を含有するものを徐く。) けいフッ化水素酸 ジメチル硫酸 臭素 ホルマリン(ホルムアルデヒド1パーセント以下を含有するものを除く。) その他毒物及び劇物取締法に規定する劇物であって液体状のもの(次に掲げるものを除く。) 1 水酸化トリアルキル錫、その塩類及びこれらの無水物並びにこれらのいずれかを含有する製剤 2 ロダン酢酸エチル及びこれを含有する製剤 | |||

4 消防法別表に掲げるもの

表示 | 車両の種類 | 要件 | |||

項目 | 品名 | 性状等 | 積載数量 | その他 | |

第一類・酸化性固体 | 塩素酸塩類 過塩素酸塩類 無機過酸化物 亜塩素酸塩類 臭素酸塩類 硝酸塩類 よう素酸塩類 過マンガン酸塩類 重クロム酸塩類 その他のもので危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条第1項に定めるもの前記に掲げるもののいずれかを含有するもの | 項目欄に掲げる第一類・酸化性固体とは、品名欄に掲げる物質で消防法(昭和23年法律第186号)別表備考第1号に掲げる性状を示すものとする。 | 普通自動車及び四輪以上の小型自動車 | 第一種酸化性固体50キログラム未満 第二種酸化性固体300キログラム未満 第三種酸化性固体1,000キログラム未満 | 消防法その他関係法令で定める事項を遵守すること。 |

第二類・可燃性固体 | 硫化りん 赤りん 硫黄 | (1) 項目欄に掲げる第二類・可燃性固体とは、品名欄に掲げる物質で消防法別表備考第2号に掲げる性状は引火性を示すものとする。ただし、硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、同表備考第4号によるものとする。 (2) その他、品名欄に掲げる物質については、消防法別表備考第3号及び第5号から第7号によるものとする。 | 普通自動車及び四輪以上の小型自動車 | 100キログラム未満 | 消防法その他関係法令で定める事項を遵守すること。 |

鉄粉 | 500キログラム未満 | ||||

金属粉 マグネシウム | 第一種可燃性固体100キログラム未満 第二種可燃性固体500キログラム未満 | ||||

前記に掲げるもののいずれかを含有するもの | |||||

引火性固体 |

|

| 1,000キログラム未満 |

| |

第三種・自然発火性物質及び禁水性物質 | カリウム ナトリウム アルキルアルミニウム アルキルリチウム | 項目欄に掲げる第三類・自然発火性物質及び禁水性物質とは、品名欄に掲げる物質で消防法別表備考第8号に掲げる性状を示すものとする。ただし、カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんは同表備考第9号によるものとする。 | 普通自動車及び四輪以上の小型自動車 | 10キログラム未満 | 消防法その他関係法令で定める事項を遵守すること。 |

黄りん | 20キログラム未満 | ||||

アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。) アルカリ土類 金属 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。) 金属の水素化合物 金属のりん化合物 カルシウム又はアルミニウムの炭化物 その他のもので危険物の規制に関する政令第1条第2項に定めるもの 前記に掲げるもののいずれかを含有するもの | 第1種自然発火性物質及び禁水性物質10キログラム未満 第2種自然発火性物質及び禁水性物質50キログラム未満 第3種自然発火性物質及び禁水性物質300キログラム未満 | ||||

第四類・引火性液体 | 特殊引火物 | (1) 項目欄に掲げる第四類・引火性液体とは、品名欄に掲げる物質で消防法別表備考第10号に掲げる引火性を示すものとする。 (2) その他、品名欄に掲げる物質については、消防法別表備考第11号から第14号までによるものとする。 | 普通自動車及び四輪以上の小型自動車 | 50リットル未満 | 消防法その他関係法令で定める事項を遵守すること。 |

第一石油類 | 非水溶性液体200リットル未満 水溶性液体400リットル未満 | ||||

アルコール類 | 400リットル未満 | ||||

第二石油類 | 非水溶性液体1,000リットル未満 水溶性液体2,000リットル未満 | ||||

第五類・自己反応性物質 | 有機過酸化物 硝酸エステル類 ニトロ化合物 ニトロソ化合物 アゾ化合物 ジアゾ化合物 ヒドラジンの誘導体 ヒドロキシルアミン ヒドロキシルアミン塩類 その他のもので危険物の規制に関する政令第1条第3項に定めるもの 前記に掲げるもののいずれかを含有するもの | (1) 項目欄に掲げる第五類・自己反応性物質とは、品名欄に掲げる物質で消防法別表備考第18号に掲げる性状を示すものとする。 (2) 品名欄に掲げる「前記に掲げるもののいずれかを含有するもの」については、消防法別表備考第19号によるものとする。 | 普通自動車及び四輪以上の小型自動車 | 第1種自己反応性物質10キログラム未満第2種自己反応性物質100キログラム未満 | 消防法その他関係法令で定める事項を遵守すること。 |

第六類・酸化性液体 | 過塩素酸 過酸化水素 硝酸 その他のもので危険物の規制に関する政令第1条第4項に定めるもの 前記に掲げるもののいずれかを含有するもの | 項目欄に掲げる第六類・酸化性液体とは、品名欄に掲げる物質で消防法別表備考第20号に掲げる性状を示すものとする。 | 普通自動車及び四輪以上の小型自動車 | 300キログラム未満 | 消防法その他関係法令で定める事項を遵守すること。 |

注: 1 性状等に掲げる性状の2以上を有する物品については、消防法別表備考第21号によるものとする。 2 積載数量の欄に掲げる種別は、危険物の規制に関する政令別表3備考各号に定める分類をいう。 | |||||

5 腐食性を有する物質

表示 | 車両の種類 | 要件 | ||

項目 | 品名 | 積載数量 | その他 | |

腐食性を有する物質 | ナトリウムアミド | 普通自動車及び四輪以上の小型自動車 | 200キログラム未満 | 関係法令に定める事項を遵守すること。 |

塩化スルフリル | 400キログラム未満 | |||

6 マッチ

表示 | 車両の種類 | 要件 | ||

項目 | 品名 | 積載数量 | その他 | |

マッチ | マッチ | 普通自動車及び四輪以上の小型自動車 | 50キログラム以下 | 関係法令で定める事項を遵守すること。 |

2 「車両の種類」は、道路運送車両法第3条に定めるところによる。

4 別表第2の品名欄に掲げる品名の異なる危険物等を運搬するときの数量は、品名ごとの危険物等の運搬しようとする数量を、それぞれ当該品名で定める積載数量で除し、それらの商を加えた和が1となる数量とする。

別表第3(第2条の7関係)

(平19公委規則16・追加、平22公委規則3・一部改正)

障害の区分 | 障害の級別 | |

視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | |

聴覚障害 | 2級及び3級 | |

平衡機能障害 | 3級 | |

上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | |

下肢不自由 | 1級から4級までの各級 | |

体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | |

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |

移動機能 | 1級から4級までの各級 | |

心臓機能障害 | 1級及び3級 | |

じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |

呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |

ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | |

小腸機能障害 | 1級及び3級 | |

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |

肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | |

別表第4(第10条の2関係)

(平16公委規則2・追加、平17公委規則6・平18公委規則4・平19公委規則6・一部改正、平19公委規則16・旧別表第3繰下、平20公委規則8・平21公委規則9・平21公委規則11・平22公委規則3・平23公委規則5・平24公委規則4・平24公委規則10・平25公委規則4・平25公委規則6・平25公委規則12・平26公委規則3・平26公委規則8・平27公委規則12・平28公委規則5・平29公委規則1・平29公委規則7・平29公委規則8・平29公委規則19・平30公委規則6・平31公委規則4・平31公委規則6・令元公委規則10・令2公委規則3・令2公委規則4・令4公委規則5・令5公委規則5・令6公委規則8・令7公委規則13・一部改正)

1 一般国道

路線名 | 区間 |

1号 | 枚方市長尾峠町2923番1(京都府境)から大阪市北区梅田一丁目3番まで |

枚方市長尾東町三丁目4593番1(京都府境)から門真市三ツ島三丁目1896番8まで | |

2号 | 大阪市北区西天満四丁目15番10から同市西淀川区佃二丁目148番(兵庫県境)まで |

25号 | 柏原市国分東条町4306番4から大阪市北区梅田一丁目3番まで |

大阪市東住吉区桑津四丁目1番3から同市阿倍野区天王寺町南一丁目3番5まで | |

26号 | 大阪市浪速区戎本町一丁目7番17から泉南郡岬町孝子地先(和歌山県境)まで |

堺市中区平井749番2から高石市綾園六丁目130番2まで | |

43号 | 大阪市西成区出城一丁目1番から同市西淀川区佃六丁目10番先(兵庫県境)まで |

163号 | 大阪市城東区関目六丁目28番1から四條畷市下田原1153号(奈良県境)まで |

東大阪市西石切町五丁目191番3から同市山手町2029番5先(奈良県境)まで | |

165号 | 堺市美原区丹上63番1から南河内郡太子町大字春日485番20(奈良県境)まで |

170号 | 高槻市南松原町77番8から枚方市出口一丁目943番4まで |

枚方市南中振二丁目242番4から泉佐野市上瓦屋542番4まで | |

八尾市志紀町南二丁目156番から同市志紀町南二丁目178番まで | |

富田林市中野町一丁目657番6から同市若松町五丁目1414番2まで | |

富田林市常盤町47番4から同市甲田三丁目20番3まで | |

171号 | 三島郡島本町大字山崎301(京都府境)から池田市豊島南二丁目677番(兵庫県境)まで |

172号 | 大阪市港区築港四丁目10番2先から同区田中三丁目1番10先まで |

大阪市西区川口一丁目11番5先から同区川口二丁目18番2先まで | |

173号 | 池田市古江町1番256先から同市西本町2766番5先まで |

176号 | 池田市西本町3番13から大阪市淀川区新北野一丁目67先まで |

池田市神田四丁目1074番2先(兵庫県境)から同市豊島北一丁目289番2まで | |

池田市豊島北一丁目122番2から同市豊島南一丁目758番2まで | |

大阪市北区西天満四丁目61番3先から同市淀川区野中南二丁目1先まで | |

307号 | 枚方市大字尊延寺2991番1から同市池之宮一丁目2077番2まで |

308号 | 大阪市東成区深江北二丁目11番7先から東大阪市西石切町五丁目190番2まで |

大阪市東成区深江北一丁目12番1先から同区大今里南六丁目57番21先まで | |

309号 | 大阪市平野区瓜破西一丁目36番3先から同区瓜破西一丁目23番5先まで |

富田林市甲田三丁目81番4から堺市美原区木材通一丁目688番321地先まで | |

310号 | 堺市堺区翁橋町一丁96番先から同区東永山園46番4先まで |

371号 | 河内長野市上原町471番3から同市天見1331番1(和歌山県境)まで |

423号 | 大阪市淀川区宮原一丁目129番から同区東三国三丁目337番1まで |

吹田市広芝町10番14先から箕面市下止々呂美686番3まで | |

箕面市瀬川五丁目946番3から池田市石橋二丁目34番17まで | |

池田市木部176番1から豊能郡豊能町牧中野36番3まで | |

477号 | 豊能郡能勢町吉野278番2先(京都府境)から同町野間稲地71番2先(兵庫県境)まで |

豊能郡能勢町吉川114番地先(兵庫県境)から同町光風台六丁目320番129地先(兵庫県境)まで | |

479号 | 大阪市平野区瓜破西一丁目23番5先から同市住之江区浜口東三丁目20番2先まで |

大阪市東成区大今里南六丁目57番21先から同市平野区瓜破一丁目1番5先まで | |

大阪市旭区清水三丁目75番地9先から同区新森四丁目54番地先まで | |

大阪市東淀川区下新庄六丁目467先から同区上新庄三丁目39先まで | |

吹田市広芝町10番14先から同市泉町二丁目2552番12まで | |

豊中市服部南町四丁目76番5から吹田市江の木町41番27まで | |

481号 | 泉佐野市泉州空港北1番2から同市中町四丁目6383番2まで |

2 大阪府道(阪神高速道路(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第12条第1項第4号に規定する阪神高速道路をいう。以下同じ。)を除く。)

路線名 | 区間 |

茨木摂津線 | 茨木市大字千提寺48番7から同市大字大岩582番3先まで |

茨木市大字大岩422番2から同市彩都はなだ二丁目5番1まで | |

大阪中央環状線 | 大阪市平野区長吉川辺三丁目296先から池田市豊島南二丁目677番5まで |

大阪市鶴見区浜四丁目20番2先から同区浜四丁目961番2先まで | |

堺市堺区東永山園46番4先から松原市別所二丁目130番2まで | |

大阪和泉泉南線 | 大阪市阿倍野区播磨町一丁目20番13先から同市住吉区千躰一丁目32番2先まで |

堺市堺区砂道町二丁36番地先から同区一条通101番2地先まで | |

大阪港八尾線 | 大阪市港区築港一丁目7番3先から同区海岸通三丁目2番6先まで |

大阪市大正区鶴町二丁目19先から同区南恩加島三丁目2番7先まで | |

大阪市西成区南津守四丁目114先から同区南津守六丁目60番20先まで | |

大阪市西成区南津守七丁目71番8先から同区玉出西二丁目9番5先まで | |

八尾市西久宝寺750番154から同市久宝寺五丁目177番21まで | |

大阪生駒線 | 大阪市鶴見区安田二丁目97番5先から四條畷市大字上田原1177番まで |

大東市中垣内一丁目121番2から同市大字龍間363番3まで | |

大阪池田線 | 大阪市西淀川区中島二丁目10番59先から豊中市庄内栄町五丁目93番まで |

豊中市服部寿町五丁目70番3から同市箕輪一丁目352番2まで | |

池田市空港一丁目158番9から同市石橋二丁目34番14まで | |

大阪高石線 | 大阪市阿倍野区昭和町二丁目19番21先から同市住吉区長居東三丁目113番1先まで |

堺大和高田線 | 堺市堺区戎島町四丁8先から藤井寺市小山一丁目210番6まで |

京都守口線 | 枚方市大字樟葉1番(京都府境)から同市大字三矢38番2まで |

寝屋川市石津元町84番2から守口市大日東町117番1まで | |

大阪高槻京都線 | 大阪市北区天神橋六丁目37番2先から同市東淀川区下新庄六丁目467先まで |

吹田市泉町二丁目2561番4から茨木市畑田町145番2まで | |

大阪市東淀川区西淡路六丁目376番先(大阪市・吹田市境界)から吹田市南吹田一丁目23番20まで(側道を除く。) | |

摂津市鶴野二丁目105番1先から茨木市野々宮一丁目41番2まで | |

高槻市唐崎西一丁目448番1先から同市若松町330番3まで(側道を除く。) | |

高槻市道鵜町六丁目66番3から同市井尻一丁目41番1まで | |

茨木市野々宮一丁目50番地先から高槻市唐崎西一丁目453番4まで | |

高槻市辻子二丁目429番5から同市前島五丁目517番2まで | |

吹田箕面線 | 吹田市桃山台一丁目1922番3から豊中市上新田二丁目332番2まで |

豊中摂津線 | 吹田市佐竹台一丁目25番20から同市岸部北五丁目94番12まで |

沢良宜東千里丘停車場線 | 茨木市島二丁目492番3から同市高浜町194番5まで |

大阪八尾線 | 大阪市大正区鶴町四丁目4先から同区鶴町二丁目11番14先まで |

大阪市大正区南恩加島三丁目2番7先から同区三軒家東六丁目20番4先まで | |

大阪市生野区田島一丁目42番から東大阪市岸田堂南町92番まで | |

住吉八尾線 | 大阪市住之江区平林北二丁目1番10先から同区緑木一丁目1番10先まで |

大阪市平野区瓜破一丁目1番1先から同区長吉長原一丁目851番1先まで | |

八尾茨木線 | 大阪市鶴見区浜四丁目20番2先から門真市ひえ島町321番1まで |

寝屋川市宝町229番3から摂津市鳥飼中三丁目213番まで | |

茨木市宮島一丁目1252番15から同市宮島一丁目1252番15まで | |

門真市一番町383番3から同市一番町981番3まで | |

大阪高槻線 | 摂津市南別府町886番4先から高槻市桃園町559番2まで |

吹田市南吹田二丁目12から大阪市東淀川区西淡路六丁目375番地先まで | |

枚方高槻線 | 高槻市前島二丁目700番3先から同市前島二丁目671番2先まで |

茨木寝屋川線 | 高槻市柱本七丁目679番1先から寝屋川市池田北町79番まで |

枚方富田林泉佐野線 | 泉佐野市上瓦屋577番7から同市下瓦屋四丁目717番2先まで |

八尾枚方線 | 八尾市楠根町四丁目32番6先から寝屋川市初町927番5まで |

大阪狭山線 | 大阪市東住吉区公園南矢田一丁目1番5先から同区公園南矢田四丁目153番4先まで |

大阪臨海線 | 大阪市西成区北津守二丁目9番3先から同区南津守三丁目106番14先まで |

大阪市西区新町四丁目1番地先から同区北堀江四丁目1番地先まで | |

大阪市住之江区北加賀屋一丁目1番8先から泉佐野市りんくう往来北1番792まで | |

泉佐野市住吉町11番4から同市下瓦屋三丁目735番まで | |

堺市堺区山本町五丁98番2先から同区神南辺町三丁100番2まで | |

堺市堺区戎島町五丁1番2から同区北波戸町42番43まで | |

堺市西区築港浜寺町8番地先から同区築港浜寺町15番地先まで | |

美原太子線 | 堺市美原区さつき野東一丁目5番地1先から同区小平尾1153地先まで |

堺狭山線 | 堺市堺区住吉橋町二丁18番地先から同市西区浜寺石津町東一丁669番1先まで |

堺市南区三原台四丁105番地先から同区岩室197番1地先まで | |

堺市北区百舌鳥陵南町三丁1番地先から同市中区深井北町628番1地先まで | |

堺かつらぎ線 | 堺市南区小代295番3地先から同区小代113番1地先まで |

大阪高石線 | 堺市北区百舌鳥陵南町二丁686番地先から同区長曽根町3070番6地先まで |

堺富田林線 | 堺市北区長曽根町3083番17地先から同区金岡町1955番7地先まで |

泉大津美原線 | 泉大津市助松町一丁目582番9から高石市綾園六丁目130番2まで |

堺市美原区丹上244番3地先から同区丹上63番6地先まで | |

岸和田港塔原線 | 岸和田市大北町880番3から同市真上町307番2先まで |

岸和田牛滝山貝塚(貝 | 岸和田市中井町三丁目753番から同市内畑町267番6まで |

貝塚市(貝 | |

茨木亀岡線 | 茨木市五日市一丁目229番12から同市大字大岩422番2まで |

春木岸和田線 | 和泉市あゆみ野一丁目131番から岸和田市稲葉町362番2まで |

泉佐野岩出線 | 泉佐野市りんくう往来南2番12から泉南市幡代一丁目50番1まで |

伏見柳谷高槻線 | 高槻市大字成合531番5から同市梶原六丁目846番1まで |

伊丹豊中線 | 豊中市箕輪一丁目352番2から同市北桜塚一丁目55番まで |

余野茨木線 | 茨木市東福井一丁目1080番3から同市上郡二丁目335番3まで |

伊丹池田線 | 池田市ダイハツ町123番5先(兵庫県境)から同市神田二丁目985番3まで |

忍頂寺福井線 | 茨木市大字大岩583番1先から同市彩都はなだ二丁目5番1まで |

安満前島線 | 高槻市井尻二丁目857番から同市道鵜町五丁目136番19まで |

杉田口禁野線 | 枚方市長尾元町五丁目1番3から同市出屋敷元町一丁目700番4まで |

正雀一津屋線 | 摂津市南別府町886番4先から同市鳥飼和道二丁目1005番3先まで |

庄本牛立線 | 豊中市庄内栄町五丁目93番から同市庄内西町五丁目29番2まで |

北大日竜田線 | 守口市淀江町1番1から同市竜田通一丁目32番4先まで |

深野南寺方大阪線 | 門真市江端町834番3から同市三ツ島六丁目1022番3まで |

門真市桑才新町38番5先から同市桑才新町68番1先まで | |

八尾道明寺線 | 八尾市新家町三丁目42番9から同市楠根町四丁目34番6まで |

大阪羽曳野線 | 松原市大堀四丁目470番1から藤井寺市津堂二丁目679番2まで |

堺港線 | 堺市堺区大浜北町三丁1番先から同区大浜北町四丁67番まで |

堺阪南線 | 堺市西区浜寺石津町西一丁338番3先から同区浜寺公園町三丁262番1先まで |

岸和田市上野町東39番1先から同市宮本町402番まで | |

貝塚市(貝 | |

和田福泉線 | 和泉市伏屋町五丁目170番10から堺市西区山田二丁48番8先まで |

和泉大宮停車場線 | 岸和田市上野町東39番1先から同市上野町東27番9先まで |

土丸栄線 | 泉佐野市日根野4210番6から同市市場西三丁目990番7まで |

東鳥取南海線 | 阪南市自然田78番3から同市下出452番3まで |

西宮豊中線 | 豊中市服部寿町五丁目124番5から同市服部南町三丁目66番4まで |

交野久御山線 | 枚方市津田北町一丁目3182番4から同市長尾元町五丁目4978番2まで |

和歌山阪南線 | 泉南郡岬町孝子1283番14(和歌山県境)から阪南市下出453番2まで |

3 市町村道(阪神高速道路を除く。)

路線名 | 区間 |

大阪市道歌島豊里線 | 大阪市淀川区新高一丁目14番2から同区宮原一丁目129番まで |

大阪市道東淀川区第498号線 | 大阪市東淀川区上新庄三丁目39先から同区上新庄三丁目92番11先まで |

大阪市道東淀川区第964号線 | 大阪市東淀川区西淡路六丁目381番から同区西淡路六丁目376番先(大阪市・吹田市境界)まで(側道を除く。) |

大阪市道東淀川区第684号線 | 大阪市東淀川区西淡路六丁目393番から同区西淡路六丁目381番まで |

大阪市東淀川区西淡路六丁目375番地先から同区西淡路六丁目357番2地先まで | |

大阪市道東淀川区第686号線 | 大阪市東淀川区西淡路六丁目393番から同区西淡路六丁目381番まで |

大阪市道庄内新庄線 | 大阪市東淀川区西淡路六丁目393番から同市淀川区東三国二丁目247番まで |

大阪市東淀川区西淡路六丁目357番2地先から同市淀川区東三国二丁目38番4地先まで | |

大阪市道福島桜島線 | 大阪市此花区春日出中一丁目3番74先から同区桜島二丁目76番18先まで |

大阪市此花区島屋六丁目地先から同区北港一丁目1番地先まで | |

大阪市此花区北港一丁目604番地先から同区北港一丁目629番地先まで | |

大阪市此花区北港一丁目649番地から同区北港一丁目643番地まで | |

大阪市道此花区第8301号線 | 大阪市此花区北港一丁目2番5先から同区北港二丁目5番1先まで |

大阪市道此花区第2013―01号線 | 大阪市此花区桜島三丁目77番5地先から同区桜島一丁目505番地先まで |

大阪市道福町浜町線 | 大阪市西淀川区姫里一丁目48先から同市淀川区新北野二丁目5番2先まで |

大阪市道西淀川区第9102号線 | 大阪市西淀川区中島二丁目5番9から同区中島二丁目14番1地先(兵庫県境)まで |

大阪市道西淀川区第2002―07線 | 大阪市西淀川区中島二丁目18先から同区中島二丁目10番3先まで |

大阪市道大阪環状線 | 大阪市北区天神橋六丁目37番2先から同区国分寺一丁目1番6先まで |

大阪市東住吉区中野四丁目22番から同市生野区田島一丁目42番まで | |

大阪市道築港深江線 | 大阪市港区田中三丁目1番10先から同市東成区深江北二丁目11番7先まで |

大阪市道玉造西九条線 | 大阪市西区北堀江四丁目1番地先から同区北堀江四丁目32番地先まで |

大阪市道住吉区第2650号線 | 大阪市西成区南津守七丁目71番8先から同市住之江区緑木一丁目1番10先まで |

大阪市道天満橋筋線 | 大阪市北区樋之口町47番1先から同区国分寺一丁目1番6先まで |

大阪市道港区第26号線 | 大阪市港区弁天二丁目7番1先から同区港晴四丁目8番1先まで |

大阪市道港区第127号線 | 大阪市港区弁天一丁目6番45先から同区弁天一丁目4番2先まで |

大阪市道浜口南港線 | 大阪市住之江区浜口東三丁目20番2先から同区南港東四丁目1番4先まで |

大阪市道平野区第1449号線 | 大阪市平野区瓜破一丁目1番1先から同区瓜破西一丁目36番3先まで |

大阪市道城東区第2748号線 | 大阪市鶴見区茨田大宮二丁目599先から同区茨田大宮四丁目45先まで |

大阪市道城東区第2743号線 | 大阪市鶴見区茨田大宮四丁目536番3先から同区茨田大宮四丁目536番3先まで |

大阪市道住之江区第197号線 | 大阪市住之江区柴谷一丁目10番3先から同区柴谷一丁目10番1先まで |

大阪市道住之江区第2584号線 | 大阪市住之江区緑木一丁目3番1先から同区柴谷二丁目13番1先まで |

大阪市道住之江区第8905号線 | 大阪市住之江区新北島一丁目6番10先から同区平林南二丁目6番34先まで |

大阪市道春日出方面南北10号線 | 大阪市此花区島屋四丁目地先から同区島屋六丁目地先まで |

大阪市道東住吉区第1124号線 | 大阪市東住吉区湯里六丁目127番3から同区中野四丁目22番まで |

大阪市道東住吉区第1951号線 | 大阪市東住吉区杭全一丁目15番地2先から同区今林二丁目2番地7先まで |

大阪市道恩貴島尼崎線 | 大阪市此花区島屋一丁目131番9から同区酉島三丁目84番2地先まで |

大阪市道正蓮寺川北岸線その1 | 大阪市此花区酉島三丁目67番1地先から同区酉島三丁目84番2地先まで |

吹田市道川岸南吹田線 | 吹田市川岸町23番2から同市南吹田二丁目22番4まで |

吹田市道津雲台54号線 | 吹田市津雲台七丁目66番33から同市津雲台七丁目66番30先まで |

吹田市道南吹田36号線 | 吹田市南吹田一丁目3730番15から同市南吹田一丁目3730番16先まで |

高槻市道桧尾川左岸1号線 | 高槻市前島二丁目670番8先から同市前島五丁目485番1先まで |

茨木市道宮島二丁目宮島一丁目線 | 茨木市宮島二丁目1252番1から同市宮島二丁目1252番20まで |

茨木市道宮島7号線 | 茨木市宮島二丁目1252番29から同市宮島二丁目1252番29まで |

茨木市道宮島8号線 | 茨木市宮島二丁目1252番18から同市宮島二丁目1252番18まで |

茨木市道菱川排水路線 | 茨木市宮島二丁目1252番18から同市宮島三丁目1985番5まで |

茨木市道彩都はなだ1号線 | 茨木市道彩都はなだ二丁目3番から同市彩都はなだ二丁目1番1まで |

摂津市道新在家鳥飼中線 | 摂津市鳥飼八防二丁目196番3先から同市鳥飼八防二丁目468番1先まで |

摂津市道鳥飼西38号線 | 摂津市鳥飼西三丁目23番1先から同市鳥飼西三丁目391番4先まで |

摂津市道鶴野27号線 | 摂津市鶴野二丁目108番2先から同市鶴野三丁目197先まで |

守口市道八雲25号線 | 守口市淀江町1番地先から同市淀江町1番1地先まで |

守口市道八雲38号線 | 守口市八雲中町二丁目144番地先から同市八雲中町一丁目59番地先まで |

門真市道大和田茨田線 | 門真市三ツ島五丁目426番2から同市三ツ島426番2まで |

門真市道浜町桑才線 | 門真市柳田町1229番2から同市桑才町85番2まで |

門真市道門真中央線 | 門真市桑才新町1432番1先から同市桑才新町34番2先まで |

門真市道岸和田守口線 | 門真市松生町926番4から同市東田町980番2まで |

大東市道氷野鴻池線 | 大東市氷野三丁目122番1先から同市諸福四丁目543番13先まで |

大東市道新田中央線 | 大東市新田西町20番1先から同市新田西町705番1先まで |

大東市道諸福中垣内線 | 大東市中垣内六丁目219番3先から同市中垣内五丁目313番1先まで |

大東市道新田1号線 | 大東市新田北町55番1先から同市新田北町60番先まで |

東大阪市道盾津西73号線 | 東大阪市本庄西一丁目43番先から同市本庄西一丁目44番先まで |

東大阪市道森河内横枕線 | 東大阪市長田東四丁目11番先から同市本庄西一丁目38番先まで |

東大阪市道盾布線 | 東大阪市本庄西一丁目38番先から同市本庄西一丁目43番先まで |

東大阪市道寿渋川線 | 東大阪市寿町三丁目5番1先から同市渋川町三丁目94番1先まで |

東大阪市道長瀬西43号線 | 東大阪市渋川町三丁目186番1先から同市柏田西三丁目94番先まで |

東大阪市道長瀬西46号線 | 東大阪市渋川町三丁目202番1先から同市渋川町三丁目198番3先まで |

堺市道築港南島線 | 堺市堺区松屋町二丁120番8先から同区松屋町一丁6番7先まで |

堺市道南島海山1号線 | 堺市堺区松屋町一丁6番7先から同区南島町五丁159番5先まで |

堺市道八幡三宝線 | 堺市堺区三宝町九丁403番1先から同区海山町三丁157番1地先まで |

堺市道大浜西1号線 | 堺市堺区大浜西町5番地先から同区大浜西町9番2地先まで |

堺市道大浜西2号線 | 堺市堺区大浜西町8番地先から同区大浜西町3番地先まで |

堺市道臨海1号線 | 堺市西区築港新町三丁1番9地先から同区浜寺石津町西三丁75番2先まで |

堺市道臨海2号線 | 堺市西区築港新町一丁5番3地先から同区築港新町三丁16番1地先まで |

堺市道築港新町1号線 | 堺市西区築港新町三丁27番17地先から同区築港新町三丁28番1地先まで |

堺市道築港新町8号線 | 堺市西区築港新町一丁5番19地先から同区築港新町一丁5番11地先まで |

堺市道浜寺諏訪森西24号線 | 堺市西区浜寺諏訪森町西四丁365番地14地先から同区浜寺諏訪森町西四丁353番7地先まで |

和泉市道唐国久井線 | 和泉市あゆみ野一丁目120番から同市あゆみ野一丁目131番まで |

岸和田市道久米田東西線 | 岸和田市上野町東27番1先から同市小松里町226番2まで |

泉佐野市道笠松末広線 | 泉佐野市りんくう往来北2番10先から同市りんくう往来北2番10先まで |

泉佐野市道りんくう北5号線 | 泉佐野市りんくう往来北2番85先から同市りんくう往来北2番20先まで |

泉佐野市道りんくう北7号線 | 泉佐野市りんくう往来北2番14先から同市りんくう往来北2番20先まで |

泉南市道信達樽井線 | 泉南市信達牧野917番3から同市信達牧野918番2まで |

泉南市道信達小学校裏門通線 | 泉南市信達牧野917番3から同市信達牧野679番2まで |

泉南市道市場岡田線 | 泉南市中小路三丁目17番5から同市りんくう南浜3番203まで |

富田林市道若松5号線 | 富田林市若松町五丁目1433番1先から同市若松町西二丁目1690番3先まで |

富田林市道狭山河南線 | 富田林市若松町五丁目662番8先から同市中野町東二丁目42番10先まで |

4 高速自動車国道

路線名 | 区間 |

中央自動車道(西宮線) | 三島郡島本町大字山崎(京都府境)から豊中市今在家町(兵庫県境)まで |

近畿自動車道(天理吹田線) | 柏原市田辺二丁目(奈良県境)から吹田市青葉丘北まで |

近畿自動車道(名古屋神戸線) | 高槻市大字梶原から池田市中川原町(兵庫県境)まで |

近畿自動車道(松原那智勝浦線) | 松原市別所から阪南市山中渓(和歌山県境)まで |

中国縦貫自動車道 | 吹田市青葉丘北から池田市神田四丁目(兵庫県境)まで |

関西国際空港線 | 泉佐野市上之郷から同市りんくう往来北まで |

5 阪神高速道路

路線名 | 区間 |

大阪府道高速大阪池田線 | 大阪市西成区山王一丁目79番から同市淀川区加島二丁目28番3先まで |

豊中市二葉町三丁目900番11から池田市空港一丁目158番35まで | |

豊中市蛍池西町二丁目82番4から池田市豊島南二丁目834番1まで | |

池田市ダイハツ町123番3から同市桃園二丁目1770番地先まで | |

池田市木部町17番4地先から同市木部町328番4まで | |

池田市木部町179番3から同市木部町285番3まで | |

大阪府道高速大阪守口線 | 大阪市北区西天満一丁目74番3先から守口市大日町四丁目130番5まで |

大阪市道高速道路大阪森小路線 | 大阪市旭区中宮一丁目1番1先から同区新森二丁目51番先まで |

大阪府道高速大阪東大阪線 | 大阪市港区港晴五丁目2番92先から東大阪市西石切七丁目190番3先まで |

大阪府道高速大阪松原線 | 大阪市西成区山王一丁目80番から松原市大堀五丁目399番まで |

大阪府道高速大阪堺線 | 大阪市中央区高津二丁目2番13から堺市堺区翁橋町一丁96地先まで(芦原出口を除く。) |

大阪市道高速道路西大阪線 | 大阪市西成区南開二丁目9番10から同市港区波除五丁目103まで |

大阪府道高速大阪西宮線 | 大阪市西区西本町三丁目4番先から同市西淀川区佃七丁目102番11先まで |

大阪府道高速湾岸線 | 大阪市西淀川区中島先から泉佐野市りんくう往来北1番まで |

大阪市道高速道路淀川左岸線 | 大阪市此花区北港二丁目9番2先から同区高見一丁目地先まで |

大阪府道高速大和川線 | 堺市堺区築港八幡町1番89から松原市三宅中八丁目1295番2まで |

6 その他の道路

(1) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第4号に規定する臨港交通施設として大阪市が管理する道路(以下この(1)において「道路」という。)。ただし、次に掲げる道路を除く。

ア 大阪市大正区の区域内の道路

イ 大阪市此花区の区域内の道路のうち舞洲4号線西側以西の道路

ウ 大阪市住之江区の区域内の道路のうち次にげる道路

(ア) 環状南線、環状西線、環状北線及び中央幹線に囲まれた区域内の道路

(イ) 環状北線、環状西線及びコスモ中央線に囲まれた区域内の道路

(ウ) コスモ中央線、コスモ1号線及びコスモ国際フェリー線に囲まれた区域内の道路

(エ) 中央幹線(住宅東西線と交差する地点の南詰から環状南線と交差する地点の北詰までの区間に限る。)

(2) 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第9条第1項第6号の規定により新関西国際空港株式会社が管理する道路

(3) 大阪府港湾施設条例(昭和40年大阪府条例第6号)第2条に規定する港湾施設として大阪府が管理する堺泉北港及び阪南港の臨港道路

別表第5(第23条の3の11関係)

(平21公委規則9・追加、平27公委規則14・平31公委規則1・令4公委規則9・一部改正)

講習項目 | 講習内容 | 時間 |

高齢者と認知症の実態及び基礎理論 | 1 認知症の実態及び認知症に関する基礎理論 2 認知症の症状及び対応方法 | 90分 |

高齢運転者対策の概要 | 1 高齢運転者の交通事故情勢 2 認知機能検査の内容 3 認知症のおそれがある者に対する臨時適性検査又は診断書提出命令の実施 4 運転免許証の自主返納制度及び運転経歴証明書制度 5 安全運転相談 | 60分 |

認知機能検査の実施方法 | 1 認知機能検査の実施方法 2 検査結果の採点方法 3 検査結果の伝達方法 4 認知機能検査の模擬実施 | 150分 |

(平8公委規則2・全改、平19公委規則16・一部改正、平25公委規則9・旧様式第1号・一部改正)

(平25公委規則6・全改、平25公委規則9・旧様式第1号の2・一部改正、令2公委規則8・一部改正)

(平25公委規則6・全改、平25公委規則9・旧様式第1号の3・一部改正、令2公委規則8・一部改正)

別記様式第1号の4 削除

(平19公委規則16、平25公委規則9・旧様式第1号の4・一部改正)

(令7公委規則13・全改)

(令7公委規則13・全改)

(令7公委規則13・追加)

別記様式第1号の8 削除

(令7公委規則13)

別記様式第1号の9 削除

(令5公委規則17)

別記様式第1号の10 削除

(令5公委規則17)

(令7公委規則13・全改)

(令7公委規則13・追加)

(令7公委規則13・追加)

別記様式第2号 削除

(令7公委規則13)

(平28公委規則1・全改、平29公委規則3・平29公委規則16・令2公委規則5・令3公委規則5・令4公委規則3・令7公委規則5・一部改正)

(平29公委規則16・全改、令2公委規則5・令3公委規則5・一部改正)

(平29公委規則16・全改、令2公委規則5・令3公委規則5・一部改正)

別記様式第2号の3(その1)から別記様式第2号の5まで 削除

(令4公委規則3)

(平28公委規則1・全改、平28公委規則8・令2公委規則5・令4公委規則3・一部改正)

(平28公委規則1・全改、平28公委規則8・令2公委規則5・令4公委規則3・一部改正)

(令4公委規則15・追加)

(令4公委規則15・追加)

(平29公委規則16・全改、令2公委規則5・令3公委規則5・令4公委規則3・一部改正)

(平28公委規則1・全改、令2公委規則5・令4公委規則3・一部改正)

(平28公委規則1・全改、令2公委規則5・令4公委規則3・一部改正)

(平28公委規則1・全改、平29公委規則16・令2公委規則5・令3公委規則5・令4公委規則3・令7公委規則5・一部改正)

(平28公委規則1・全改、令2公委規則5・令4公委規則3・一部改正)

(平28公委規則1・全改、令2公委規則5・令4公委規則3・一部改正)

(平29公委規則16・全改、令2公委規則5・令4公委規則3・一部改正)

(令7公委規則5・全改)

(令7公委規則5・追加)

(令7公委規則5・追加)

(令7公委規則12・追加)

(令7公委規則12・追加)

(令4公委規則9・全改)

(令4公委規則9・全改)

(昭41公委規則2・昭53公委規則17・平4公委規則18・平6公委規則8・平6公委規則17・平17公委規則7・一部改正、平25公委規則9・旧様式第3号・一部改正、平28公委規則8・令2公委規則5・一部改正)

(昭41公委規則2・追加、昭46公委規則12・旧様式第3号の2繰下、昭53公委規則17・平2公委規則8・平4公委規則18・平6公委規則8・平17公委規則7・一部改正、平25公委規則9・旧様式第4号・一部改正、平28公委規則8・令2公委規則5・一部改正)

別記様式第5号 削除

(昭58公委規則15、平25公委規則9・旧様式第5号・一部改正)

別記様式第6号 削除

(令4公委規則9)

別記様式第7号 削除

(令4公委規則9)

別記様式第7号の2 削除

(令4公委規則9)

別記様式第7号の3 削除

(令4公委規則9)

(平26公委規則6・追加、令3公委規則5・一部改正)

(平26公委規則6・追加、令3公委規則5・一部改正)

(平26公委規則6・追加、平29公委規則16・一部改正)

(令7公委規則5・全改)

(令7公委規則5・全改)

(令7公委規則5・全改)

(令7公委規則5・全改)

(令4公委規則9・全改)

(令7公委規則5・全改)

(令7公委規則5・全改)

(平29公委規則3・全改、平29公委規則16・一部改正)

(令7公委規則5・全改)

(令7公委規則5・全改)

(令7公委規則5・全改)

(令7公委規則5・全改)

(令7公委規則5・全改)

(令7公委規則5・全改)

(令7公委規則5・全改)

(令7公委規則5・全改)

(平30公委規則12・全改、令2公委規則5・一部改正)

(平30公委規則12・全改、令2公委規則5・一部改正)

(令7公委規則5・追加)

(令7公委規則5・追加)

(令7公委規則5・追加)

(令7公委規則5・追加)

(平30公委規則12・全改、令2公委規則5・一部改正)

(平26公委規則9・全改、令2公委規則5・一部改正)

(平26公委規則9・全改、令2公委規則5・一部改正)

(平30公委規則12・全改、令2公委規則5・一部改正)

別記様式第9号の2 削除

(平2公委規則8、平25公委規則9・旧様式第9号の2・一部改正)

(平21公委規則14・全改、平25公委規則9・旧様式第9号の3・一部改正)

(平30公委規則12・全改、令2公委規則5・一部改正)

(平30公委規則12・全改、令2公委規則5・一部改正)

(平30公委規則12・全改)

(平30公委規則12・全改、令2公委規則5・一部改正)

(平30公委規則12・全改、令2公委規則5・一部改正)

(平30公委規則12・全改、令2公委規則5・一部改正)

(平30公委規則12・全改、令2公委規則5・一部改正)

別記様式第9号の11 削除

(令7公委規則5)

(平30公委規則12・全改)

別記様式第9号の12 削除

(平21公委規則14、平25公委規則9・旧様式第9号の12・一部改正)

(令4公委規則9・全改)

(平30公委規則12・全改、令2公委規則5・一部改正)

(平30公委規則12・全改、令2公委規則5・一部改正)

(令4公委規則9・追加)

(令5公委規則12・全改)

(令5公委規則12・全改)

(令5公委規則12・全改)

(平30公委規則12・全改、令2公委規則5・一部改正)

(令4公委規則9・全改)

別記様式第9号の16の3 削除

(令4公委規則9)

(令5公委規則12・全改)

(平24公委規則4・追加、平25公委規則9・旧様式第9号の16の4・一部改正、平27公委規則14・令2公委規則5・令3公委規則5・令4公委規則9・一部改正)

(平24公委規則4・追加、平25公委規則9・旧様式第9号の16の5・一部改正、平27公委規則14・令2公委規則5・令4公委規則9・一部改正)

(平30公委規則12・全改、令2公委規則5・一部改正)

(平21公委規則9・追加、平21公委規則14・一部改正、平24公委規則4・旧様式第9号の16の5繰下・一部改正、平25公委規則9・旧様式第9号の16の7・一部改正、平27公委規則14・令4公委規則9・一部改正)

(令7公委規則12・全改)

(平25公委規則8・追加、平27公委規則14・令2公委規則5・令3公委規則5・令6公委規則14・令7公委規則11・令7公委規則12・一部改正)

(平25公委規則8・追加、平27公委規則14・令2公委規則5・一部改正)

(平2公委規則8・追加、平6公委規則8・旧様式第9号の6繰下・一部改正、平7公委規則3・旧様式第9号の11繰下、平8公委規則15・旧様式第9号12繰下、平10公委規則11・旧様式第9号の13繰下、平11公委規則9・一部改正、平25公委規則9・旧様式第9号の17・一部改正、令2公委規則5・令3公委規則5・一部改正)

(平2公委規則8・追加、平6公委規則8・旧様式第9号の7繰下・一部改正、平7公委規則3・旧様式第9号の12繰下、平8公委規則15・旧様式第9号の13繰下、平10公委規則11・旧様式第9号の14繰下、平25公委規則9・旧様式第9号の18・一部改正、令2公委規則5・一部改正)

(平15公委規則7・追加、平25公委規則9・旧様式第9号の18の2・一部改正、令2公委規則5・一部改正)

(平2公委規則8・追加、平6公委規則8・旧様式第9号の8繰下・一部改正、平7公委規則3・旧様式第9号の13繰下、平8公委規則15・旧様式第9号の14繰下、平10公委規則11・旧様式第9号の15繰下、平25公委規則9・旧様式第9号の19・一部改正、令2公委規則5・一部改正)

(平2公委規則8・追加、平6公委規則8・旧様式第9号の9繰下・一部改正、平7公委規則3・旧様式第9号の14繰下、平8公委規則15・旧様式第9号の15繰下、平10公委規則11・旧様式第9号の16繰下、平11公委規則9・一部改正、平25公委規則9・旧様式第9号の20・一部改正、令2公委規則5・令3公委規則5・一部改正)

(令4公委規則9・全改)

(令4公委規則9・追加)

(令4公委規則3・全改、令4公委規則16・一部改正)

(令4公委規則3・全改、令4公委規則16・一部改正)

(昭53公委規則17・全改、平2公委規則8・平25公委規則6・一部改正、平25公委規則9・旧様式第11号・一部改正、令2公委規則5・一部改正)

(昭53公委規則17・追加、平2公委規則8・平25公委規則6・一部改正、平25公委規則9・旧様式第11号の2・一部改正、令2公委規則5・一部改正)

(昭53公委規則17・全改、平2公委規則8・平6公委規則8・平11公委規則9・一部改正、平25公委規則9・旧様式第11号の3・一部改正、令2公委規則5・令3公委規則5・令4公委規則16・一部改正)

(令4公委規則16・全改)

(昭54公委規則10・追加、平2公委規則8・平6公委規則8・平8公委規則15・平11公委規則9・平14公委規則14・平19公委規則12・一部改正、平25公委規則9・旧様式第11号の5・一部改正、平29公委規則3・令2公委規則5・令3公委規則5・一部改正)

別記様式第12号 削除

(平11公委規則4、平25公委規則9・旧様式第12号・一部改正)

(令7公委規則5・全改)

(平30公委規則12・全改、令2公委規則5・一部改正)

(平30公委規則12・全改、令2公委規則5・一部改正)

(平2公委規則17・追加、平6公委規則8・旧様式第12号の2繰下・一部改正、平10公委規則5・一部改正、平25公委規則9・旧様式第12号の5・一部改正、平29公委規則16・令2公委規則5・一部改正)

(平2公委規則17・追加、平6公委規則8・旧様式第12号の3繰下、平25公委規則9・旧様式第12号の6・一部改正)

(平17公委規則7・全改、平25公委規則9・旧様式第12号の7・一部改正、平28公委規則8・一部改正)